针灸笔记-辑要

简介

以下是根据倪师《针灸》学习整理的笔记-辑要部分,同时参考了《针灸大成》等其它著作的相关内容,仅供大家学习参考。

同时有支持 3D 模型的 针灸笔记 App 同步更新,更便于随时查看,欢迎大家使用,共同学习。

前言

-

说明

- 集要所录内容,仅供学习参考,众师悉心传承,书山指引路津,整理难免疏陋,切记活学活用,医道重在思悟,针药贵在勤恒,与诸同学共勉,孜孜心敬意诚。

-

学习资料

- 《针灸》,倪师;

- 《针灸大成》,杨继洲;

基础

- 基础部分主要包含针灸基础相关要点。

针灸

-

总要

- 适用于所有疾病。

- 心到,手到

-

疗程

- 一般病:隔日针(48 小时内)

- 继上次针效之力

- 例:一、三、五,二、四、六。

- 新病有可能针一次就好。

-

效果

- 应立竿见影,每次针后即有缓解

- 如不是立竿见影,则是没有针对

- 下针后病人睡着,起针醒后效果更好(某些病症)

-

操作规范

- 洗手时机:

- 拿针前后

- 下针后

- 起针前后

- 触诊前后

- 注意:

- 戴手套下针引不到气

- 针得气时会有针被吸到的感觉

-

针后禁忌

- 禁酒。禁辛辣。禁麻油。

- 以上会影响到阳气运行。(乱气)

- 要一直禁到整个疗程结束的后两到三天。

-

基本原则

- 针灸和汤药的用法不同

- 能用针灸优先选用针灸

- 针灸在平衡,以针刺激人体,让身体自愈

-

不针灸的情况

- 大原则:体力很虚,元气不够,不下针。

- 气血大虚(重病后等);

- 房事之后(时机不好);

- 运动过后(跑步,剧烈运动,大汗后);

- 醉酒;

用针

-

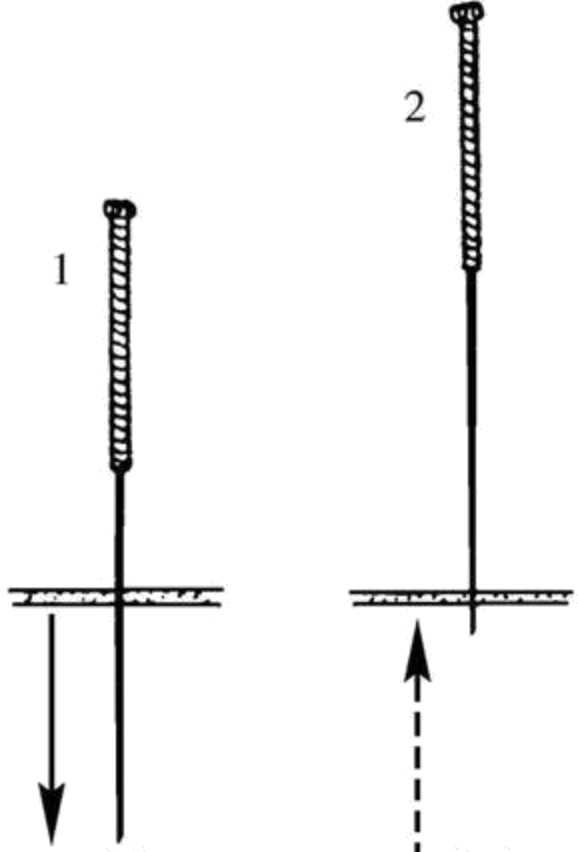

下针

- 直接进针到穴位

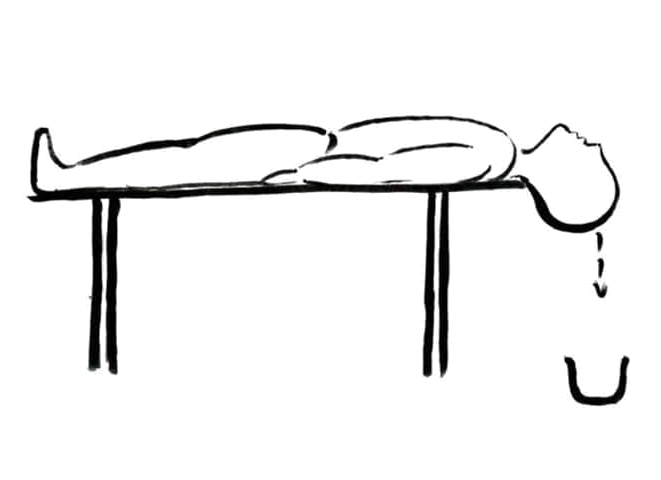

- 卧姿。不易引起晕针。

- 站坐姿容易非正常晕针。

- 正常晕针为正常

- "药不瞑眩疾弗缪。"

- 有脉处、有血管处用指甲切下分开,穴位较大,没有关系。

- 不要太贴近骨边,防伤骨膜,很痛。

-

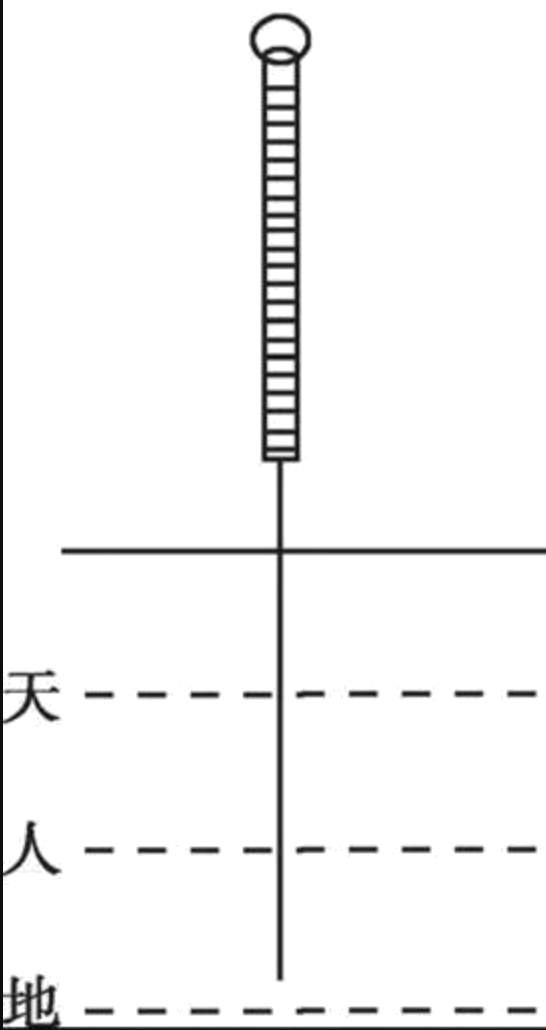

入针深浅

- 看穴位;

- 看病处:

- 肺,皮毛,浅;

- 脾,肌肉,中;

- 心,血脉,中;

- 肾,骨,深;

- 看胖瘦:胖者深,瘦者浅;

- 看季节:春夏浅,秋冬深。(水中鱼);

- "腹深似井,背薄似饼。"

-

留针

- 成人留针,20 分钟 - 2 小时。

- 幼儿单刺,进针捻后即出。14 岁以下为准。

-

出针

- 中指抵按,拇指食指出针,平直出,出至针口处停留 30 秒,出针。

-

针号

- 3215:

- 32:针号,号越大针越细。

- 15:针长,一寸半。

- 3215:常用,用于肌肉、四肢。

- 3210:一寸针,用于手指。

- 3230:三寸针,用于透穴。

-

临床用针

- 入针前:酒精棉搽拭穴位处皮肤。

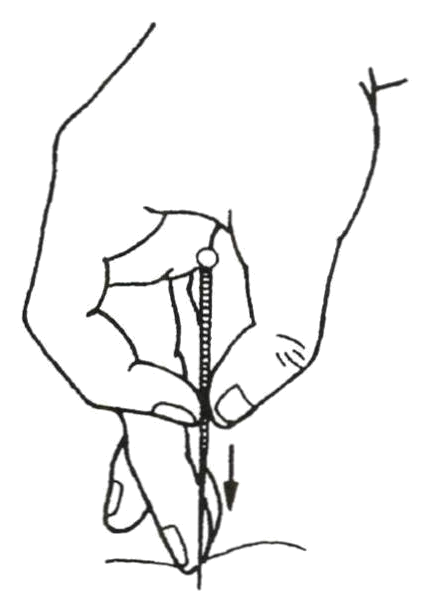

- 入针:针管拍针。

- 起针:一般直出,针到针孔处停留几秒钟再出针,出针后酒精棉球按压针孔,按压手勿动,则不会出血。

-

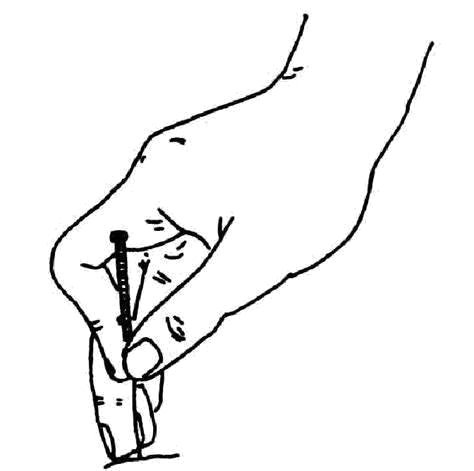

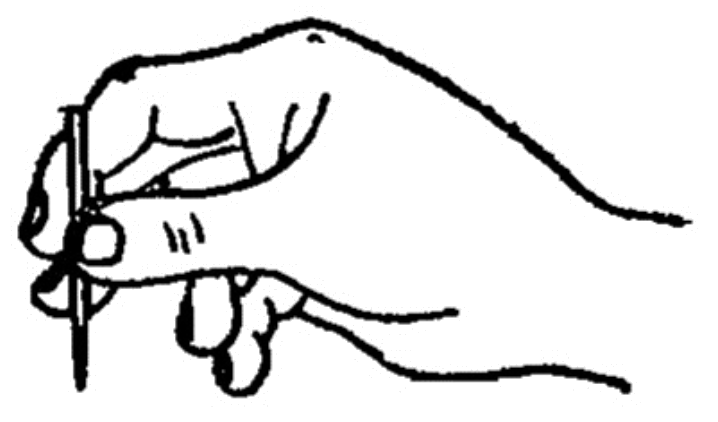

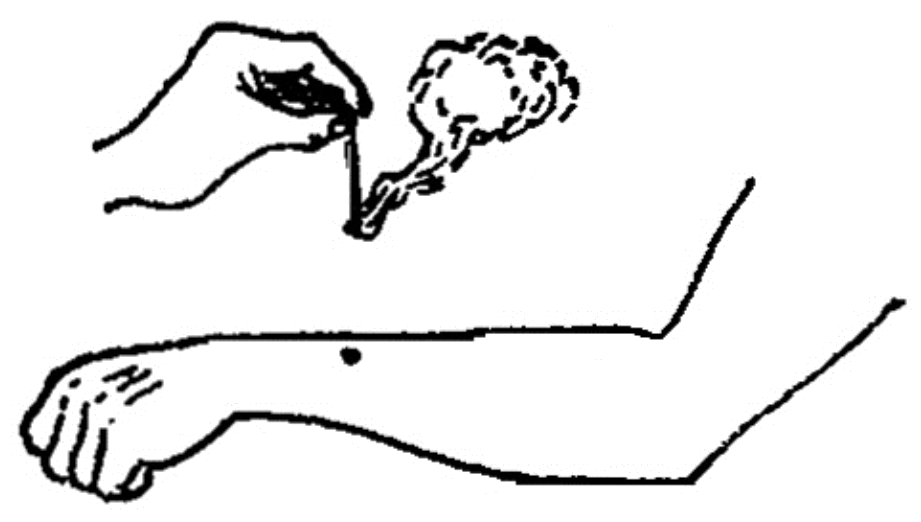

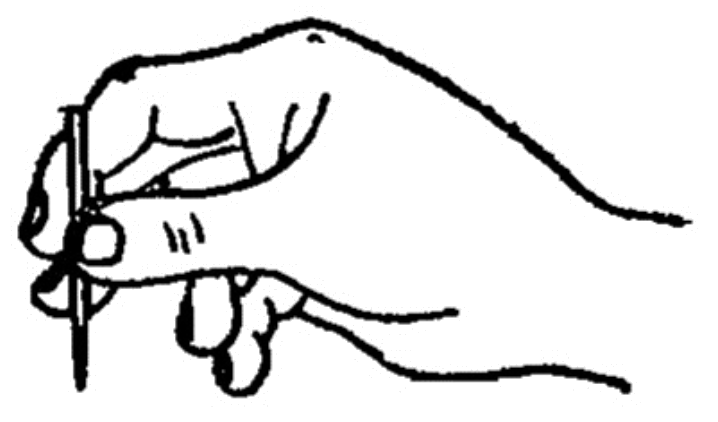

放血针拿法

- 拇指、食指捏针,中指抵住针。

- 手可贴靠皮肤(更稳)。

-

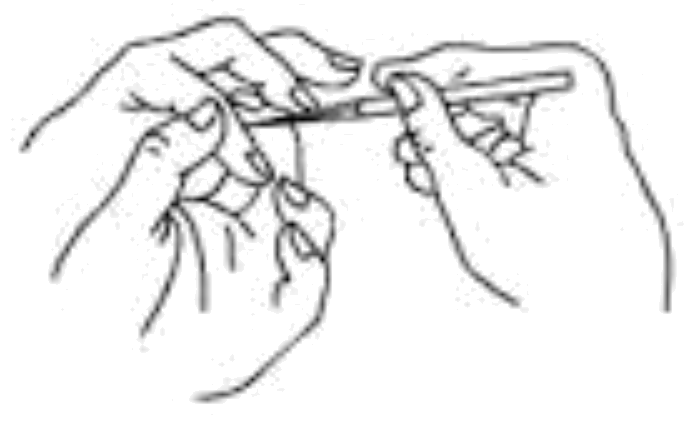

肌肉夹针无法拔出处理

- 夹针上下一寸处各下一针,后夹针可出。

灸

-

总要

- 字解:久火。

- 材料:艾草,艾绒。

- 性:向下,纯阳。

- 单位:壮,搓一撮为一壮。

- 壮数:灸单不灸双(3,5,7,9)。

- 多用于寒证。

-

何时使用

- 针力不及之处、之时用灸。气血大虚,不能动,勿伤元气。

-

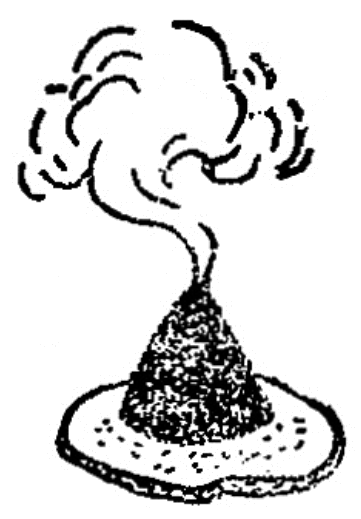

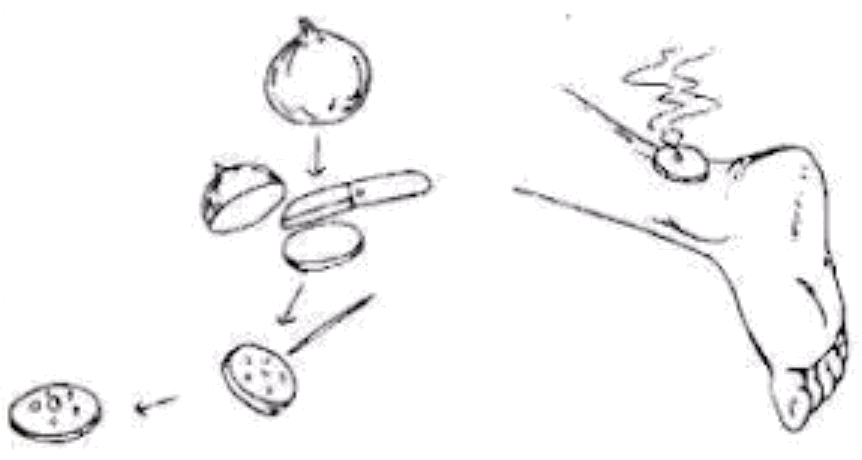

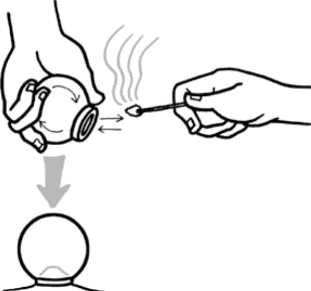

隔姜灸

- 姜:生姜,切片铜板厚,戳洞。姜片干则换新。

- 艾柱:

- 艾绒放于艾模(辅助工�具,瓷巢)中塞满,倒出,成三棱锥型。

- 艾绒放于手掌中,搓成椭圆形,平分于中间成两壮。

- 灸法:

- 艾柱放于姜片上,同姜片放于穴位处,点燃艾柱。

- 当艾柱将燃尽时,姜片不动,换新艾柱续灸。(可用镊子夹换艾柱)

- 一个艾柱称为一壮。

- 灸单不灸双。灸取阳数。(一、三、五、七、九…)

- 多汗处不灸。(灸伤了不易收口。如:腋下、鼠蹊部、委中等)

- 有伤口不灸。

- 灸过程中出现的水泡,用针从底部贴皮肤刺破,将水挤出使皮肤自然贴合,不留伤疤。(可涂外敷药以助收口愈合,如:汉唐 56 号,汉唐红,乳香,血竭等)

-

隔蒜灸

- 蒜:独头蒜,切片铜板厚,戳洞。

- 蒜色白、味辛,入肺。

- 治:久咳不止。(痨症咳等)

- 隔蒜灸于舌头,肺俞。

-

隔盐灸

- 盐:海盐或青盐(青海盐),打成细粉,在锅中炒熟,置冷。

- 灸:盐到于肚脐中填满略有凸起,盐上放艾柱灸。

- 盐炒熟判断:刚开始有水分会冒烟,炒到不冒烟时即熟。

- 治:久痢,血痢。

-

米粒灸

- 艾绒搓成薏米粒大,�直接放于穴位处,以香点之,艾柱烧完为止。(会留疤痕在皮肤上)

- 可用凡士林辅助黏贴艾柱。

- 左手小指夹香。

- 用途:

- 灸上星:治鼻窦炎。

- 灸疣:疣上涂凡士林,放艾粒,灸五到七壮均可,几天后疣表面干瘪,用干净剪刀剪掉干瘪硬皮,如仍有留存则继续灸。

- 灸鸡眼:脚上的鸡眼。(因鞋子不合脚等原因造成)鸡眼上涂凡士林,放艾粒,灸三到九壮(视鸡眼大小而定)。(灸后即可痛止正常走路)

-

补泻

- 补:慢烧

- 泻:灸时快吹艾柱

-

应用广泛

- 毒物咬伤,破伤风,疱疹。

- 疱疹灸法:

- 头尾灸。

- 蜘蛛网/棉花覆盖薄薄一层(可用凡士林辅助)一烧而过。加全蝎粉内服,中药外敷。

-

不灸

- 热症不灸。

- 流汗多处,津液多处不灸。

- 阴部不灸。

-

原则

- 痛到不痛停止,不痛到痛停止。

-

针灸禁忌

- 针而勿灸灸勿针,针经为此常叮咛,针灸并施,徒施患者炮烙刑。

-

备注

- 病人元气大虚时,灸比针好,不伤元气。

- 灸补元气非常快速。

- 灸后十天内勿喝茶(茶消灸的火气)

- 醒酒方法:针耳洞穴。

- 古代行军,燃艾堆以寻水。

- 膏肓俞穴可灸百壮,无所不疗。

- 水泡旁刺,慢慢按挤,合于皮肤不留疤痕。

火罐

-

用途

- 吸脓。

- 清淤血。淤血罐至正常鲜红血色,后起罐。

- 吸竹刺、海胆刺等。

- 急性扭伤。

- 痔疮。先放血。

-

不罐

- 汗腺多处。

- 头部。

-

蚂蝗/水蛭

- 蚂蝗除脓兼麻醉。

-

备注

- 罐之抽吸为非置入性。

针灸急救

-

昏迷

- 心肺复苏急救

- 针灸急救

-

用穴

- 水沟,鼻-唇鼻下 1/3,斜上刺。无针时用拇指指甲掐住上推,不要捏。

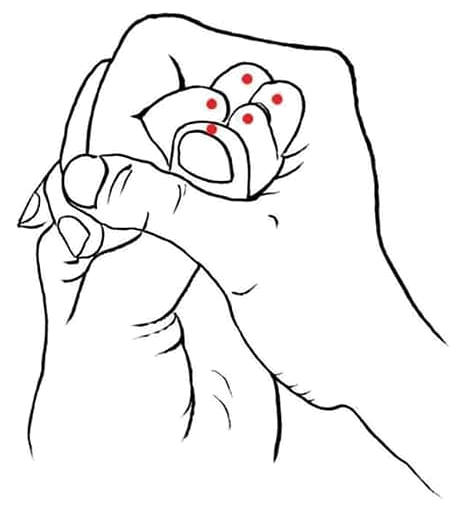

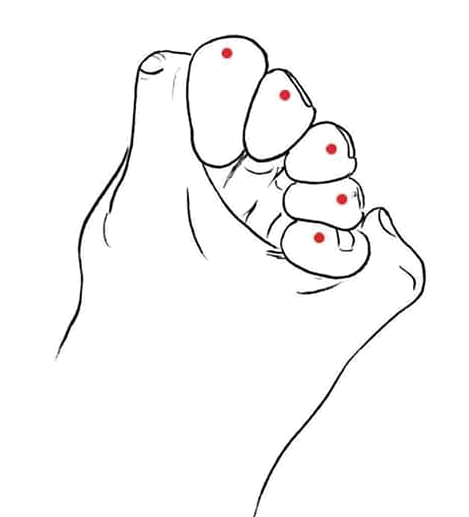

- 十宣放血。握、刺、挤。手十宣、足十宣。

- 涌泉穴。握足,脚掌人字头位置。一寸半针。两脚。

- 百会放血。

穴位

-

穴位丈量

-

-

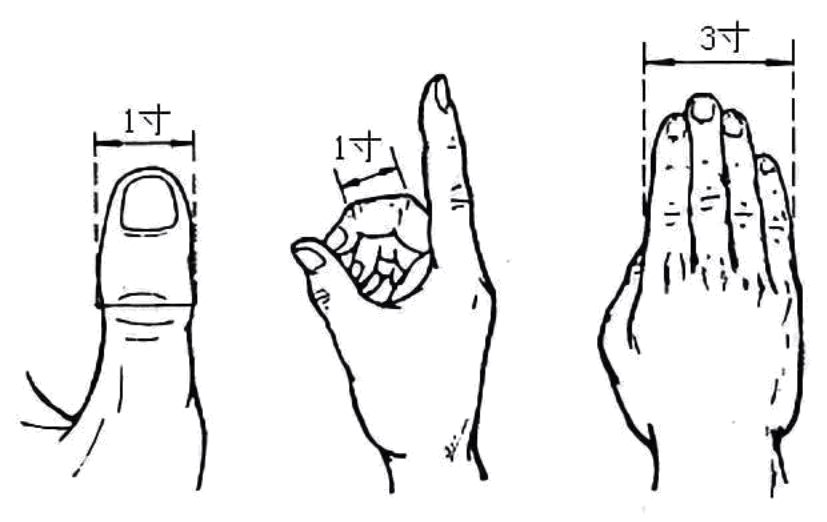

同身寸:用于四肢,经络之间的穴位丈量。

-

一寸:中指弯曲两横纹端点间距。

-

三寸:四指底部宽度。

-

均等法:用于腹部、胸部的穴位丈量。

-

-

穴位位置

- 肌肉间;

- 肌骨间;

- 肌筋间;

- 筋筋间;

- 筋骨间;

- 血管、筋上无穴位。

-

穴性

- 距离很近的穴,穴性相近,一般治疗作用相近。

-

子穴

- 子穴被用到的时候较少,因为大多都是到了虚证时才到中医这里来。

- 四肢末梢的穴位用的很多,下针也较安全。

-

本穴用法

- 本穴可补子经虚证,可泻母经实证。

- 例:

- 阴谷可补木经虚证,可泻金经(肺经、大肠经)实证。

- 肺经、大肠经(金)实证痛,可泻膀胱经(水)本穴。

-

沟、谷穴

- 腹胀满、有积块时,所有沟穴、谷穴都可以取。

-

补泻

- 子母穴上下针即是泻补,不需要再去强化补泻。

- 当子母穴上下针后,为加强效果,则取原、络、郗、本穴上做各种方法的补泻。

-

压痛点

- 帮助诊断、治疗。

-

八会穴

- 脏会章门腑中脘,骨会大杼脉太渊,

- 气会膻中血膈腧,髓筋绝骨、阳陵��泉。

点刺放血疗法

-

总要

- 旧血出,新血进。

- 带来新的免疫细胞。

- 治疗炎症非常好。

-

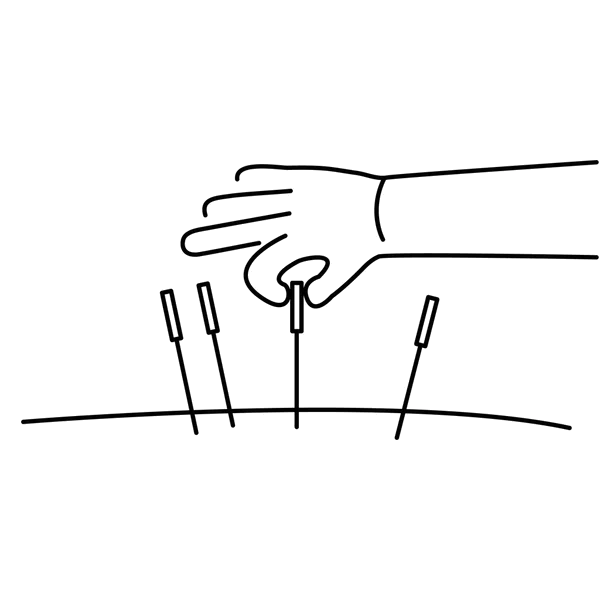

放血针用法

- 手指贴皮肤点放,稳且准。非投标刺。

-

放血手法

- 一手捏起穴位皮肤,另一手放血针刺破,挤两滴血出来。

-

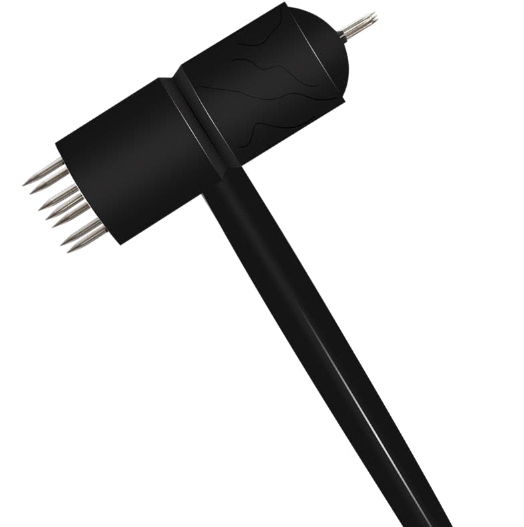

梅花针

-

-

作用:

-

(1)治皮肤病:

-

例:牛皮癣,痒

-

用梅花针拍击,后放血。后在委中放血

-

加针:合谷、曲池、三阴交、血海、筑宾等

-

(2)用在麻痹:

-

点刺放血,以活血

-

特点:

-

深度均匀,适合大面积处理使用

-

针头短,不伤元气

-

选牛角材料制作

-

-

放血退烧

- 少商、商阳、大椎放血,几乎可以退所有的烧。

-

放血四穴,增强视力

- 攒竹;

- 丝竹空,鱼尾,眉尾处;

- 瞳子廖,太阳穴;

- 耳尖,耳朵前折,耳轮上部尖点处;

近取穴、远取穴

-

近取穴

- 病证附近取穴下针;

- 近取穴治疗,可每天换不同的近处穴轮流针(轮刺)。

- 不分虚实寒热。

- 耳边三焦经可用穴很多,选压痛明显的穴针。

- 同条经上相差一寸上下的穴位可以互相增强效果。

- 例:针行间后效果不明显,可以再针太冲。(治月事不止,大多阴部问题)

-

远取穴

- 循经取穴。

- 病证在何经上,即在该经的子母郄穴取穴消导。

- 病证较远的某处取穴下针(一般在病证对侧取穴);

- 远取穴巡经不对,一般不会有效果,也不会有副作用。

- 有时近远同用。具体病症具体应用。

五腧穴

-

总要

-

井荥俞经合

-

木火土金水 阴经

-

金水木火土 阳经

-

络穴:联络两经之穴。

-

原穴:阳经独有。调节五脏平衡。

-

-

井穴

- 井主心下满。(看起来不是心脏病,实际上是心脏病)

- 心下:巨阙。

- 治疗心口闷痛,心脏动脉血管堵塞:针(井金)厉兑。(效果奇好)

- 井穴放血治尸厥(昏迷)。急救时以手十宣、足十宣(代井穴)放血(抢时间)。

- 昏迷原于胀满,放血消胀满。

- 病在脏取井。

- 井穴主冬天,脏主冬。

-

荥穴

- 主身热

- 病变色者。

- 脸色。青,赤,黄,白,黑。

-

俞穴

- 只要是定时发作的症状(生理,精神等),都可以下俞穴。

- 按时辰发病的(时证),则针俞穴,或荥穴(老师的老师教的)。

- 越靠近四肢末梢,针感越痛。

- 病在时间者取之。

- 例:病人每天晚上 12 点钟醒,取胆经俞穴。

- 主体重节痛

-

经穴

- 病变音者。

- 主喘咳寒热

-

合穴

- 主逆气而泄(上吐下泄,打嗝放屁等)

- 饮食不节,胀满。

- 暴饮暴食,大酒大肉,乱吃东西。

- 味觉、嗅觉。

-

补井当补合,泻井当泻荥

- 井穴在指端,补泻过于疼痛。

-

使用要点

- 五俞穴无所谓补泻,平补平泻即可

- 使用穴性治疗

- 平补平泻也称为燃针

- 过去临床用法:

- 冬天大多下针井荥

- 春夏秋大多下针俞经合

- 取穴主要看证

- 病在哪经取哪经的五俞

-

例

- 乳房硬块,心下满:下针胃经井穴

- 乳癌发炎导致高烧:下针胃经荥穴,内庭

- 高烧头痛,太阳证:下针太阳经荥穴,通谷

- 后项关节痛:下针膀胱经俞穴,胆经俞穴

- 大拇指关节肿痛:下针肺经俞穴

-

备注

- 手不过肘,足不过膝。

- 井穴大�多在四肢末梢。

- 饭至保持一点点饿,七八分饱,训练胃气。

- 声主长夏。味主秋。

- 长夏:春 a 夏 b 秋 c 冬 d 春,abcd 前后各取一周,组为长夏,节气、季节的转换。

- 春夏养阳,秋冬养阴。

- 阴为有形,看得见。所有有形的。

- 阳为无形,但存在。力量等。

- 五行正常行生,异常行克。

- 上工治未病:

- 肝病先强脾土,防止病进。

- 肺病先强肝木。

- 心正常则手脚温热。

- 人性。

透穴

-

透针

- 透针使阴阳交接,加速气血循环,

- 一针透两穴,透连两穴的针如"导线","导气"于两穴之间。

- 建立气行捷径。

- 金针导气,金主肺,肺主气。

- 针灸完全是在行气。

- 透针时要胆大心细。

- 透针勿透出皮肤。

- 养老透间使不留针。

- 其它的透针均留针。

- 气足的人用透针才起作用:

- 气虚的人没有气在里面可透

- 判断气是否足的方法:

- 望:看合谷,突者气足,凹者气不够

-

攒竹透鱼腰

- 透穴:攒竹透鱼腰

- 下针:沿皮透到鱼腰。或只朝鱼腰方向透一点点。

-

阳白透鱼腰

- 透穴:阳白透鱼腰

- 治疗:近视,视物不明,眼睛痛,内障。

- 下针:捏起穴位处皮肤,针从阳白刺到眉毛中间。

-

瞳子髎透率谷

- 透穴:瞳子髎透率谷

- 治疗:头痛。

- 下针:三寸针,下针瞳子廖,捻捻气到,提针到皮层(勿拔出),针放倒,捏提皮肤一路刺向率谷。

- 也可先针对侧合谷麻醉。

- 如果没有针,可以指代针,从太阳按到率谷。

- 透后头痛即解。

-

迎香透上迎香

- 透穴:迎香透上迎香

- 治疗:

- 嗅觉失常;

- 鼻子不通;

- 下针:垂直浅针入皮层,针放倒,手指抓起透针方向肌肉,向上迎香穴(下眼骨与鼻梁拐角处)透针(浅针透,勿透出针头)。

- 同侧鼻孔透同侧迎香。

- 透迎香前,先在对侧合谷下一针。

- 透后鼻塞立通。

- 迎香透法下针为正确下针方法。

- 同侧透,通同侧鼻塞。

-

地仓透颊车

- 透穴:地仓透颊车

- 治疗:面部中风口歪眼斜。

- 下针:脸部健侧,地仓进针,捻针,提到皮层,手稍揪起地仓-颊车脸部皮肤沿皮透刺到颊车。

- 沿皮刺不要过于接近皮肤。

- 透针,平补平泻即可。

- 透穴前先下针对侧合谷。

- 如果不是很严重的中风可两穴分别下针。

-

肩髃透极泉

- 透穴:肩髃透极泉

- 治疗:狐臭。

- 下针:针者正面病人,左手搭病人左肩,病人左臂搭在针者左臂上,大臂与身体面垂直,小臂与大臂垂直,自然下垂。从肩髃垂直下针透过骨头到极泉。

- 无需补泻。(只有这个角度可以透过)

-

外关透内关

- 透��穴:外关透内关

- 治疗:阴阳分离。退烧。

- 下针:下针外关,左右捻捻气到,透刺到内关。烧立退。

- 搭生死桥,阴阳交合在一起。如在外关打了个洞,热水立刻透下。

-

养老透间使

- 透穴:养老透间使

- 专治:手不能拧毛巾。(手肘痛无法拧毛巾)

- 可使六筋归位。

- 下针:(哪侧痛透哪边)三寸针,下养老,捻,气到,提针到皮层,倾斜,(手按间使穴)斜透到间使穴(约 30 度),针到时手可感觉到,不要透出来,左右捻捻(平补平泻),出针(不留针)。(当场见效)

-

灵道透神门

- 透穴:灵道透神门

- 治疗:失眠。

- 心主睡眠,一定有效果。

-

阳池透大陵

- 透穴:阳池透大陵

- 治疗:糖尿病。

- 下针:手放松,阳池透大陵。

-

三间透劳宫

- 透穴:三间透劳宫

- 治疗:手不能握,手指风湿关节肿痛不能握拳。

- 下针:从三间穴直接下到劳宫穴。留针 20 分钟,起来即可握,隔天恢复更好。

-

合谷透后溪

- 透穴:合谷透后溪

- 治疗:手不能张,中风手痉挛不能张(握拳不能伸展)。三寸针。针沿掌骨下方经过。向握拳反方向快转慢回。手即慢慢恢复展开。

-

三间透合谷

- 透穴:三间透合谷

-

阳陵泉透阴陵泉

- 透穴:阳陵泉透阴陵泉

- 治疗:治疗膝盖所有问题,风湿,关节炎,膝盖伤痛,扭伤,腿抽筋。

- 透针与两个穴位上各下一针的效果不一样。

-

条口透承山

- 透穴:条口透承山

- 治疗:五十肩,肩膀抬不起来。

- 下针:三寸针,一边透一边让病人抬手。

-

绝骨透三阴交

- 透穴:绝骨透三阴交

-

商丘透丘墟

- 透穴:商丘透丘墟

- 治疗:脚踝扭伤。

- 针法:一寸半针,商丘入针,从脚腕背侧两根大筋下面透刺到丘墟。(不是从踝关节透刺)

对称治疗

-

原理

- 灵龟八法中的洛数人体平衡。

- 针灸对称治疗也称缪刺法,即左病右治,右病左治。

- 对称穴位互为治疗。

- 对称治疗无所谓补泻、虚实寒热。

-

左右对称

- 委中痛,针对侧委中。

- 左脚公孙痛,针右脚公孙、商丘,右手鱼际(关节对称)。

- 只有四肢上的穴位适用对侧治疗(左病右治,右病左治)。

-

关节对称

- 委中痛,针对侧尺泽。(针对侧委中,左右对称)。

- 委阳痛,针对侧曲池。

- 阴谷痛,针对侧少海。

- 手肘痛,针对侧鹤顶。(天井对鹤顶)

- 环跳痛,针对侧肩髃。

- 合谷痛,针对侧太冲。

- 右脚背腕(解溪穴处)痛,下针左手阳池。(痛力解)

- 大陵对脚跟。脚后跟痛,下针大陵。

- 方法:手掌根部找压痛点(对应脚跟痛点),由大陵入针刺到压痛点。(脚跟痛立解)

-

中心对称

- 冲门痛,针云门。(以神阙为中心对称)

-

阳池位置痛

- 治:

- 针对侧阳池(左右对称)

- 针对侧三焦经子母穴

- 针解溪(关节对称治疗)

组合疗法

-

原穴

- 阳经独有。

- 调节五脏平衡。

-

络穴

- 链接阴阳经,协调阴阳。

- 阴阳相辅相成。

- 络存在于:经-经之间,经-奇经之间,经-脏腑之间,脏腑之间交接。

- 络布于全身,经为主道,络为次道。

- 络道的沟通协调出现问题的时候,会用大包穴去协调。

-

郄穴

- 郄穴常用于炎症,消炎、阵痛(如麻醉穴一样)。

- 郄穴无所谓补泻。

- 十二经各一郄穴。

-

原络治疗(主客治疗)

- 方法:

- 取病变经原穴,再配合该穴所络经的络穴治疗(病经的表或里经的络穴)。

- 阳经原穴+里经的络穴。

- 主:病变经,取其原穴

- 客:主经的表经或里经,取其络穴

- 客辅主

- �特点:

- 主要治原穴所在经的病。

- 阳经有独立的原穴,络到三焦经

- 阴经无原穴,取其俞穴以代

- 主客相表里,相通

- 原络治疗无所谓补泻,燃针即可

- 例:

- (1)大肠经又痛又酸,取大肠经原穴(合谷)+肺经络穴(列缺)。

- (2)足阳明原穴+肾经络穴。

- (3)胃经病,取胃经原穴冲阳+脾经公孙。

- (4)肺经实证治法:

- 子穴:尺泽

- 原络:太渊、偏历

-

俞募治疗

- 方法:

- 取俞穴、募穴进行治疗。

- 募穴:开门。

- 俞穴:输通。

- 特点:

- 专治内科病

- 穴位主要在胸前、背后

- 每个脏都有它的俞穴和募穴

- 任何内脏腑都有它的俞穴、募穴。

- 例:

- 肺病:针肺俞,20 分钟后,再针中府(肺之募穴)。治疗后如果还痛,则针肺经郄穴(孔最)。

- 如果是肺经通,则针对侧子母穴就好,无需俞募治疗。

- 肺气喘:肺俞、中府透云门

- 胃口不好:胃俞、中脘

- 忧过伤肺,忧郁症。

-

会郗治疗

- 方法:

- 会穴+郗穴。

- 特点:

- 一般用于病人兼有内脏的痛,痛症。止痛

- 内科或骨伤问题用到较多。

- 例:会穴取大杼,郄穴取骨裂就近经的郄穴(可能不只取一条经的郄穴)。

- 加强治疗效果。

- 例:

- 大肠炎:

- 症:血便混合,每日 20-30 次大便,肠痛,腹痛

- 治:中脘、温溜(大肠为腑,腑会中脘)

- 久咳肺痛带血:

- 治:章门、孔最

-

子母穴治疗

- 治经病,经络问题用到较多。

-

祖孙治疗

- 泻孙以泻祖,补祖以补孙。

- 例:土为木之孙。

- 木实泻土。(因为某种原因无法泻火)

- 土虚补木。

常用组合穴

-

列缺、照海

- 穴位:列缺、照海。

- 治:一切喉病(扁桃腺炎,甲状腺功能亢进,慢性喉头炎等)。

- 列缺主任脉,照海主阴蹻。

- 任脉、阴蹻都经过喉部,所以列缺、照海治任何喉病。

-

后溪、申脉

- 穴位:后溪、申脉。

- 治:项强。

- 申脉主阳桥,阳桥上经项部。

- 后溪主督脉。

-

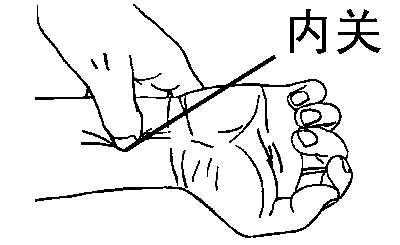

公孙、内关

- 穴位:内关、公孙。("公孙内关胃心胸")

- 治:"内关公孙胃心胸"

- 统治胃、心、胸病症,所有的胃、心口、胸口方面的,气短、咳嗽、长期的气喘。

- 例:

- 病者胸喘,针公孙、内关,喘消,继续问诊。

- 胃痉挛,针公孙,立消。

- 妊娠呕吐。

- 胃病也可下足三里(胃经本穴),但胃出血症一般不下足三里,以防胃蠕动更快。此时可下公孙。

- 内关管阴维脉。内关为大穴,几乎任何方面的胃病、心脏病、气喘皆可治。

- 阴维:肋骨内侧维一圈;

- 阳维:肋骨外侧维一圈;

- 公孙主冲脉。

- 例:病人刚来气喘厉害,下针公孙、内关,气喘可去大半。(胃痛、心脏痛同样有效)

- 气喘:可再下针中府、云门、肺俞等。

- 胃痛:可再下针足三里、中脘等。

- 心脏痛:可再下针关元、巨阙、天突等。

-

外关、足临泣

- 穴位:外关、足临泣。

- 治:胸痛+腰一圈痛。

- 外关主阳维,阳维管外面胸腔一圈,沿着肋骨外面。

- 足临泣主带脉,环季胁一圈为带脉。

-

曲池、筑宾

- 曲池与筑宾相呼应。

- 曲池为肚脐以上的消炎、解毒、阵痛穴。

- 筑宾为肚脐以下的消炎、解毒、阵痛穴。

- 例:膝盖关节发炎,经常摩擦化脓,伤口不易收口。

- 治:针筑宾,留针 20 分钟。(下针后膝盖伤处即觉发痒,次日伤口脓消结痂。)

-

合谷、太冲

- 四关:

- 双手合谷,双足太冲(足合谷)

- 合谷主气,太冲主血。

- 开四关:

- 合谷、太冲同时下针,气血兼顾。

- 病人全身痛(病经导致气血不和),开四关后,只剩病经在痛。

- 人体左侧为血(左侧太冲脉较强),右侧为气。

合谷

-

灸合谷

- 穴位:合谷。

- 功效:脸部皮肤收毛孔,治脸部出油多,青春痘效果很好。

- 门牙痛,取左右合谷。

- 门牙牙龈肿的较大,则龈交穴放血,刺破放一点脓血出来。

-

合谷做诊断用

- 合谷是气,合谷穴越大越高的人,气越足。

-

面口合谷收

- 面、口部的病都可以在合谷下针。

- 如:面部中风。

-

合谷麻醉

- 合谷有麻醉作用,头部下头针是较痛,可在对侧合谷下针麻醉,先下合谷再去透针。

-

牙痛合谷

- 穴位:牙痛合谷。

- 功效:治上牙痛。(右边上牙痛,取左边合谷,左病右治)

-

合谷脉动

- 孕妇合谷脉一直跳到食指尖,则要临产。没有则是假的阵痛。

- 手掌握四指,拇指正对合谷脉。

- 合谷气脉之所在,通子宫。

补泻针法

-

推豆许、提豆许

- 入针,左右数捻,(酸胀麻,气到),

- 此时:

- 泻:往下推一点点,"推豆许",绿豆大。气往下走;

- 补:往上提,"提豆许"。气聚��于针下;

-

顺、逆,迎、随

- 顺为补,逆为泻。

- 顺经气透穴为补,逆经气透穴为泻。

- 沿经方向斜下针为补;

- 逆经方向斜下针为泻;

- 垂直下针无补无泻;

- 泻上加泻:逆针+推豆许。

-

捻转

- 快转慢回,假设手臂弯曲为圆,看快转的方向与经走向,同侧同向为补,同侧逆向为泻。

- 补采阳数,泻采阴数。

- 采数到后,补加上提,泻加下推。

- 捻转法相比多可用在不方便迎随(顺逆)补泻法时。(比如二间、曲池穴用迎随会较痛)

- 捻转补泻参考圆:

- 捻转补泻时的参考圆,为病人趴或躺时手臂或腿的"近似圆"。

-

插、提

- 快插慢提:补;

- 快提慢插:泻;

- 补采阳数,泻采阴数。

-

插提捻转补泻

- 插提补泻和捻转补泻同时使用。

-

平补平泻

- 左右转次数均匀。

- 针转会缠带肌肉。

- 针下气至则有酸,麻,胀。

- 针周粉红为气,气血足者红圈大。

-

痛症由重转轻过程中的补泻变化

- 酸麻:补

- 麻多痛少:先补后泻

- 痛多麻少:先泻后补

- 痛:泻

-

备注

- 迎随、捻转常用,

- 插提补泻较强,

- 呼吸补泻更强,

- 烧山火、透天凉最强。

呼吸补泻

-

总要

- 呼吸补泻为强补、强泻。

- 平时使用最多,效果最强。

- 用在肉比较多的穴位(募穴、俞穴��等)。

-

呼吸补法

- 先引到气。

- 叫病人吸气(鼻吸)。

- 吸气过程中提针到皮层(边吸边提,吸气开始提,吸完正好提到皮层。慢提)。

- 叫病人吐气(口吐。吐气时针不动)。

- 气吐完后(到下次吸气前的空间),推针到底部(紧按)。

- 随再次吸气做再次提针。

- 次数越往后(约第三次),提针会感觉到越沉,针被不断增强的气吸住。

- 慢提紧按配合呼吸。

- 鼻吸,口吐。慢提,紧按。

- ?推测:

- 慢提为配合鼻吸以吸(补)气。(吸补)

- 紧按为再次打(补)气。(插补)

- 吐气后紧按为避免吐气过程影响打气效果。

- 作用对象为经。

- 双重补所以为强补。

-

呼吸泻法

- 先引到气。

- 叫病人吐气(鼻吐)。

- 吐气过程中推针到底层(边吐边推,吐气开始推,吐完正好推到底层。慢按)。

- 叫病人吸气(口吸。吸气时针不动)。

- 气吸完后(到下次吐气前的空间),快提针到底部。

- 鼻吐,口吸,慢按紧提。

- ?推测:

- 慢按配合鼻吐以吐(泻)气。(吐泻)

- 紧提再次抽(泻)气。(提泻)

- 吸气后紧提为避免吸气过程影响抽气效果。

- 双重泻所以为强泻。

-

临床用法

- 不分鼻口,只看呼吸。

- 补法:吸气时慢提针,吐完气后快推针。

- 泻法:吐气时慢推针,吸气时快提针。起针后(针拔出后)不要按针孔。

其它针法

-

导引法

- 善针者,善导引也。

- 山、陵、沟、谷,用于导引。(带有相关字的穴位均与引导相关)

- 水流一路。

- 例 1(第六椎痛):

- 导:先在第六椎外开一寸半处下针(督俞)

- 引:再下针后溪(后溪主督脉)

- 例 2(胆经病):

- 导:先针肝经本穴

- 引:再针胆经子或母穴

- 例 3(头部胆经天应):

- 导:先在头部胆经天应下针。(标杆,目标。天应处是否有穴无所谓,找骨缝或沿经下针就好)

- 引:

- 再针对侧经本穴(足临泣)

- 先引到气

- 用泻法

- 提针到皮层,留针。(此时可促进三焦经气到胆经)

- ?推测:

- 经脉系统近似圆环,气流前行

- 导引助气行,主要影响导穴到引穴这段的气行

-

飞针引气

- 方法:反复顺经转提针(一直为顺经方向转。因为同时有提针,所以不会导致缠针)

- 注意:进针时不用转

-

增强针效

- 步骤:

- 先针病经的表或里经的本穴(平补平泻)

- 再针病经的子或母穴(此时补泻效果更强)

- 例:胆经病

- 先针肝经本穴行间

- 再针胆经子或母穴

-

随寸针法

- 扎天府未能止血,继扎侠白。(一寸内的穴有辅助加强效果)

-

祛痰针法

- 下针丰隆,引气(酸麻胀),

- 将针提到皮层(勿提出),斜 45 度向膝盖方向下针,引气(酸麻胀),

- 将针提到皮层(勿提出),斜 45 度向脚方向下针,

- 留针 20 分钟。

- 癫痫病人大多有痰。

-

担法、截法

- 担法(担子):两点痛,针中间部位穴位;

- 例:承扶、委中痛,针殷门。肩膀、手腕痛,针曲池。

- 注意:中间穴有时禁针或灸,要有常识,不要乱担。

- 截法:

- 出血:出血处上一寸(靠近身体方向)下针,深一寸到一寸半。下针后如果仍出血,再继续向上一寸下针。(两针基本一定止血)

- 疱疹的两头灸。

- 五行上的截法:

- 心脏病,治金、强木,是五行上的截法。

- 治金为截,病到此为止。

- 强木则为把火推到土上面去,恢复正常五行循环。

- 一截一推。

特殊部位下针方法

-

颈部

- 下针:食指、拇指将筋抓住,拇指指尖移开动脉,下针五分。(浅针)

-

背部

- 下针:从脊椎向两侧(横)斜刺(约 30 度角)。

- 距穴位一寸或半寸处开始入针,斜透过去刚好碰到穴位。

- 自古延传,其它方向下针都不对。

- 例:背部膀胱经下针:同为 30 度横斜刺,从�脊椎旁开一寸处,两肋骨间,斜刺(30 度角)到一寸半处。

-

背部找穴位方法

- 定位法:沿脊椎数(第一、七、十四椎定位);

- 压痛点法:脊椎压痛点旁开一寸半处;

- 只要扎到穴位,穴位周围就可以看到呈现一圈粉红色(气聚)。

-

肋间

- 下针:肋间下针均为斜刺。

-

腹针

- 肚脐以上到肋骨以下,可下直针,但勿深(成人:五分~一寸半;小孩:三分)。

- 肋骨区域,勿直针。向中线移五分,斜下肋骨间。

-

列缺、经渠、太渊

- 穴位位于脉的下方与骨头中间,大拇指摸到脉时用指甲将脉拨开(切开)一点点,从指甲旁边下针,下到穴位之后大拇指放开,脉会贴于针上,针随脉动,称为点头针。

- 针如果刺到了脉会肿起来。

- 手上使用一寸针。3210。

-

以证定下针深浅

- 治水,深(一寸半),水走地下;

- 皮肤,筋,浅;

- 骨:深;

- 脏:深,收藏;

- 腑:浅,宣泄;

指针

-

总要

- 以手指为针。

- 多用于儿科。开天河水、退烧、退热等。

-

三关指针术

- 男左女右。

- 步骤:开天河水,推三关,散天河水。

-

开天河水

- 外关揉几下,后用手指抚推(抹擦)到指尖。推几下气即到。

- 天河水将进入手掌内部。

-

散天河水

- 揉间使穴。

-

退烧

- 退烧方法一:

- 按弯曲的中指于掌心(劳宫)揉几下,烧即退。

- 心主五液,汗出烧即退。

- 退烧方法二:

- 如果烧比较重,方法一未见效。

- 男孩:

- 开天河水。

- 去寒证(向身体里推):从食指、中指、无名指指尖向指根推(推三关,也可推到手掌、手腕以增强效果)。

- 去热证(向身体外推):从食指、中指、无名指指根向指尖推。

- 散天河水。

- 女孩相反。

- 小孩子手很小,可以用大拇指一起推。

- 如何知道寒热:

- 寒:嘴唇青色,脸白色。

- 热:脸通红。

-

六筋指针术

- 手六筋(十二经筋)

- 从拇指侧到小指侧:

- 第一条筋:心,小肠。赤筋。(太渊、经渠、列缺附近)

- 第二条筋:肝,胆。青筋。

- 第三条筋:脾。黄筋。(手腕中部)

- 第四条筋:三焦。(手腕中部)

- 第五条筋:肺,大肠。

- 第六条筋:肾,膀胱。(阴郄、通里、神门附近)

- 六筋治理六经病证。

- 应用:

- 退烧:

- 三阳络揉几下,导气血往下走。气非常强。

- 男孩:

- 去寒(向身体里推):男孩从手腕处向上推经筋。经筋会松掉�,抽筋现象会去掉。

- 去热(向身体外推):男孩从手腕向手掌方向推。

- 女孩相反。

- 其它应用:

- 小孩子刚生下来黄疸、吐奶,

- 可在脾筋上推,轻轻地在皮肤上沿筋推,(气在皮表)

- 经筋可同十二经治症。

- 不要重按,推到淤青是太重了,

- 去寒:向身体方向推;(小孩子脸青淡暗)

- 去热:由身体向四肢末梢推;(小孩子脸赤红)

- 指针后要揉几下间使,放掉天河水。

-

儿科指针退烧小节

- 推手指:一般的寒热、发烧。

- 推筋经:严重的发烧。

- 如:癫痫、抽筋、痉挛、抽搐、角弓反张、脑膜炎等,开天河水不够用。

- 寒证:抽搐,往上抽,角弓反张。

- 热证:重,全身瘫软。

-

三指三关辩证

- 食指、中指三关出现一条青筋,病易治。

- 如果无名指三关出现一条青筋,病几乎难治,生命危险。

-

单指三关辩证

- 风关,气关,命关。(从指根到指尖)

- 初证青筋到风关(病在表),病进到气关(病入腑),再进到命关(病入脏)。

- 青筋到了命关,病几乎难治,生命危险。

-

儿科指针其它应用

- 小孩子受到惊吓,眉宇间会有一条青筋,哭闹不止。

- 双手轻柔小孩子的两个耳轮,到小孩子安静下来即可。

- 如果小孩子瞳孔向上吊,则揉耳轮时稍向下拉,耳垂稍压重些。即可慢慢回复。(双龙抢珠)

- 如果小孩子瞳孔向下吊,则轻柔耳轮上侧。

- 如果小孩子瞳孔斜向吊,则对反方向耳朵,向反��方向揉拉。

- 小孩子肠胃比较寒冷的时候,眉宇间也会有一条青筋。

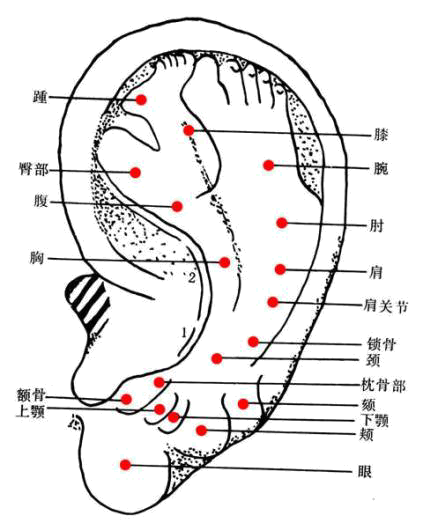

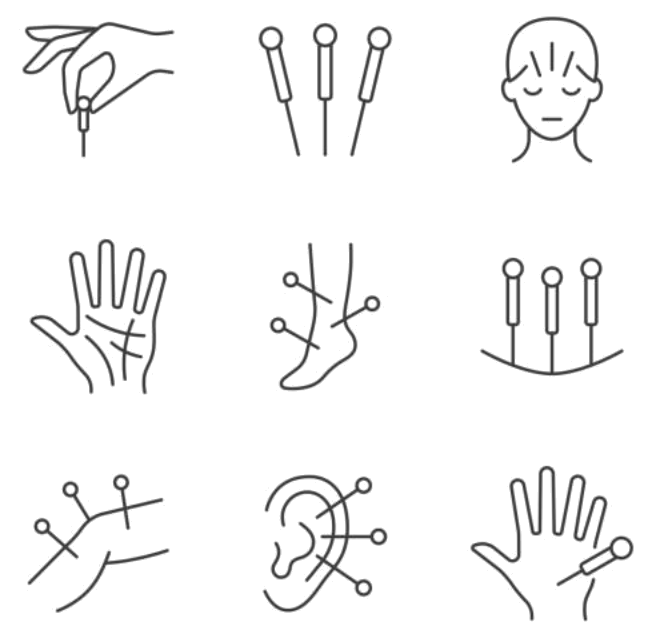

耳针

-

总要

- 耳针一种特殊的诊断、治疗、检验方式。(是一门学问)

- 耳针可治所有病症。

- 耳穴上哪痛埋哪(平均 6 天),当场去痛。

- 康复诊断:耳穴压痛点完全没有了。

-

耳针图

- 复现于抗日战争,山东胶州,此前一直失传。

- 耳朵形状(倒看)类似胎儿,功能穴位对应分布。

-

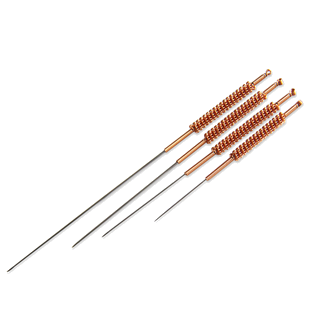

耳针

- 类似图钉。

- 耳针埋点由阿是穴判断。(埋前酒精皮肤消毒)

- 用筷子等作为耳穴探测诊断工具。

-

耳穴醒酒

- 耳唇部耳洞处放血。

-

耳针治心脏病

- 症:所有心脏相关的病症。

- 诊断:耳穴心脏处有压痛点。

- 治:埋针阿是穴,埋针 6 天。( 平均为 6 天。 一般埋针后即有效果。 埋针期间保持埋针处干燥,以防发炎。(只要不沾水就不会发炎,水生万物) 如果埋针处进水,则尽快将针取掉。 )

- 取针后 2 天,再次按压埋针点,如果不痛了则病愈。如果仍痛则再次埋针。

-

坐骨神经痛耳穴诊断、治疗

- 用筷子在耳穴尾椎处探按,痛点为阿是穴。

- 阿是穴处酒精消毒,埋耳针。

- 可埋针 6 天。(夏天流汗,可埋短些时间 3,4 天。冬天可埋 7,8 ��天)

- 埋针同时当场去痛。(如果穴位正确)

- 如果尾椎处没有压痛点,则为无病。

- 针灸可以精确到只治痛的那根神经,而不碰到好的神经。

-

耳部按摩

- 洗脸后整个耳朵按摩一遍。(20 分钟)

- 耳部按摩是对全身内外的按摩,促进人体气机旋转。

- 如果便秘,只是按摩耳朵即可正常。

- 脚的形状类似耳朵,有同样效果。

医理

- 医理部分主要包含医理相关及应用指导。

中医

- 中医,中者中庸协调也,平衡也,过与不及都不行。

- 中医:温度、速度、时间、压力,物理医学。

- 中医:改变环境,炎菌自消。

- 中医立症。(不立病名)

- 中医讲治症。(以症为主)

- 中医为立证再立法则,而非立病。

- 中医有最完整详细的生理学,病理学。

- 中医需悟。

原则

-

基本原则

- 针灸可非常的活用。

- 用药难拘定法,针灸贵察病源。

- 循经辩证、取穴。

- 针灸效果多为立竿见影,如不是,则多为穴位不对。

- 一证多穴(多法),择优而取。择(方)便�而用。

- 一般一针就够了。(关键是取对穴位)

- 如果确定是哪条经上痛,则在该经的子母原穴上做补泻即可。

- 中医辨证论治,不管什么病引起的。(例:只要是项强,就近取穴治疗就好)

- 颈部均下浅针,五分,有血管处先用指甲切,再在指甲旁边下针。

- 只要观念正确,就非常容易选取穴位。

- 头部穴位下针均在头皮与头骨之间。

- 头部的穴位都有骨缝。

- 精通中医,可以简化诊断。

- 当阴阳协调时,整个督脉没有压痛点。

- 人体的痛反映内部情况,可从痛的讯息解读是怎么回事。

- 了解病因,知道阴阳表里虚实寒热,一下手就是对的,病人马上就有反应。

- 当不了解时不要妄言误导他人。

- 治病一定要有常识。

- 从口渴喝水不止到不渴了一定是血糖降下来了。

- 手脚是温热的,头面身体是冷的,一觉到天亮,每天大便正常,可判断为康复。

- 不要小题大做。(常识)

- 针井穴时病人的一痛之间即为起到治疗效果。

- 当治症不知道如何取穴时,可沿脊柱找压痛点,有则两边俞穴为下针处(痛点也可以下针)。

- 脊柱督脉,诸阳统会,脊柱不能动。

- 清晰经络位置,用于辩证、选穴下针。

- 针灸很灵活,了解了观念之后,穴位可由实际判断选择。

- 穴位是工具。

- 处方的方向与下针的方向不一样。

- 只要观念正确,病如何变都可理清。

- 要相信自己的身体。

- 有些西医看似精密,实则粗糙。

- 清楚穴性与经脉走向则选穴不会出错。

- 以简理繁,迎刃而解。

- 针灸的精神抓到,其它都是锦上添花。

- 中医、针灸以医学主流为本,其它的是花。

- 勿舍本逐末。

- 以主流为本,辨别末是否可用有效。

- 以不变之医理,应万变之病证。

- 以主流为基,建应用之法。

- 病证在变化,原则原理没有变。

- 多证同治。

- 证类多种,治法相同。

- 主症除解,副症自消。

- 主症为症根,拖延时久产生其它副证。

- 所以不是看病下针,而是看证下针:阴阳表里虚实寒热。

- 任何病症,只要阳气一直在行,胃口在,都可治。

- 胃口恢复都是好转的迹象。

- 人都会有病,不要小题大做,不影响就不要去动它。

- 穴位帮助诊断,治疗,康复验证。

- 依法则,临床灵活应用。

- 善针者,善导引也。

- 左病右治,右病左治。

- 人纪:人身体上的纪律。

-

时机

- 正在病证发作时,下针治疗。

- 正在痛经时,下针,立见效,下个月就不怎么痛了,如仍痛再针一次。(痛经前后下针效果不明显)。

- 头痛案例。

- 痛的时候下针效果最好,立竿见影是针灸应该有的效果,没有达到多可能是下错穴位了。

- 因时因地制宜。

- 痛有时机:

- 胜之时,要掌握时机。

- 当痛时为下针的最好时机。

- 例:25 年止痛药止头痛,两次透针治好。

-

治疗关键

- 胃口,恢复胃口对治疗很重要(从无胃口恢复到有胃口、胃口大开),其它方面可以先忽略(暂时可能不影响);

- 睡眠,从失眠恢复到睡眠很好;

- 黄疸退掉;

- 小便恢复;

- 水肿退掉;

- 能吃能睡,吃喝拉撒较好为无病。此时癌细胞、肿瘤等可令其保持无害存在状态。(可能沉睡 100 年,已对一般人无影响)

- 当癌细胞、肿瘤无害存在时,就��不要去动它、刺激它,让其保持沉睡状态。

- 如何知道癌细胞、肿瘤为无害存在,有胃气。

- 健康的定义不是完全没有癌细胞,而是其(癌细胞)无害。

- 临床处方用后,病人胃口改善恢复(有想吃东西的想法),则治法对,病人在转向康复。如一直没有胃气,胃口没有恢复(不饿,没有吃东西的想法),则代表病人较危险。

-

治症

- 一证在实物上可能对应千百种,但证是一样的,下针就好。

- 一种米养百种人。

- 医书上没办法一一详述。

-

治法

- 正治法:通用的治疗方法,先强后去。

- 例:金病,先强木土,以截病推金,后再治金,使其转为正常生水状态,达到肾脏大小便正常。

-

治症类比法(象)

- 承山、孔最都对治疗痔疮效果很好,都为"人"字纹。

- 委中到承山,类比腰到肛门(对侧类比)。腰左下点痛,则找右腿委中左下压痛点,一击就中,一针即解。(治疗腰痛效果非常好)

- 尾椎骨撞伤:承山穴或附近处会有青筋浮起(左腿,右腿,或双腿),放血几滴,尾椎痛当场立消。

-

备注

- 十宣放血用于昏迷状态,苏醒后不需用(刺激太过)

- 疗程中新增感冒可同时兼治,不会引起表邪入里

- 吃错东西引起下利可能导致表邪入里

- 针灸是平衡,无便秘者下针支沟、照海不会导致下利

八纲辨证

-

阴阳,表里��,虚实,寒热

- 作用:

- 了解脏腑之间关系;

- 协助分析病因;

- 诊断,治疗;

- 事后确认是否康复;

- 了解病机转化。转好还是转坏;

- 预测病情发展;

虚症、实症

-

总要

- 痞块为实,久痞块仍属实证

- 内科病无论多久,长东西就是实,没有长东西就是虚

-

虚症

- 任何偶发的症(如偶尔抽动)

- 例:肩只有晚上痛为虚症

- 久病,没有东西,喜按,酸,无痛。

- 虚中带实:酸多痛少。先补后泻;

-

实证

- 24 小时持续发作

- 初病,病浅,有东西,痛,拒按。

- 实中带虚:痛多酸少。先泻后补:

- (1)先下子穴,后下母穴;

- (2)在原穴先垂直下针引气,体针到皮肤浅层,再逆经下针(稍微倾斜),稍撤针,再顺经下针;

- 实证有时可能持续好几个月:痛,红肿,拒按。

-

实脉、虚脉

- 实脉:脉按的越重,弹的越强。

- 虚脉:看起来很大,按下去没有脉。

-

治法

- 虚则补,实则泻

- 实证:一周左右。用子穴。

- 虚症:几周到几个月。用母穴。

- 刚开始的新病为实证,久病为虚。

-

经络、四肢关节痛

- 变化规律:

- 实证痛时久可变为虚证痛(由表入里)

- 治虚证痛过程中会慢�慢变为实证痛(由里走表)

-

虚实兼顾

- 症:病人有痞块,同时体力较虚,这时需要虚实兼顾。

- 治:

- 针治痞块

- 灸补元气:灸膏肓、足三里、中脘、巨阙、心俞

-

耳穴虚、实症诊断

- 实证:相应耳穴处有凸起。

- 虚症:相应耳穴处有凹陷。

- 无论虚实,治法均为在相应点埋耳针。

寒证、热症

-

寒证

- 症:

- 下利(吃啥排啥),面色苍白,舌苔白色,口不渴,倦怠,声音无力

- 苍白,清淡;

- 隐隐作痛,按比较舒服;

- 脉沉、慢、细;

- 治:用灸(比针效果好)

-

热症

- 症:

- 嘴燥渴,喜喝冰水,舌头黄色,脸赤红,脉洪大,大便下利(浓臭)或便秘,小便黄等

- 鲜红,浓;

- 剧痛;

- 脉洪、速、大;

- 治:用针(勿用灸)

病分内外

-

外:

- 外因:风寒暑湿燥热。

- 外因先病络,后传到经,后到腑,

- 如果脏气很强,病到腑为止,入不了脏。

- 预防:

- 所以需要固肾、运动强气血。

- 肾脏固的好则长寿。

-

内:

- 情志过胜,喜,怒,忧,思,悲,恐。

- 饮食。

- 预防:

- 打坐,心平气和。

- 练功夫。

急治、缓治

-

急治(急救)

- 先解决急症

- 例:肝硬化后期严重肺积水(此水为冷水)

- 治:先排水。强金以疏(克)木,木疏后以通水(?克已病的肝仅用于急治)

- 同时强土,强土是固定的操作

- 强金:行间+二间(双侧共四针)

- 木要疏,密则乱长,则病

-

缓治(正常治法)

- 例:肝病

- 治:强土(截)强水(推)

- 强土:足临泣+太白,足三里

- 强水:阳谷+经渠(仅以合化法取穴为例)

-

标、本

- 原则:先治标急,后治本病

- 例:便秘导致头痛

- 先治头痛(标急)

- 再治便秘(本病)

- 注意:强火时土受补,土过补(脾肿)则反侮水,可泻金以泻土

-

备注

- 无论急症、缓证,都要想尽办法让病人的胃气恢复

望诊

-

眼诊五脏

- 第一圈瞳孔黑色:肾脏。水。

- 第二圈:脾胰脏。第一圈��正常结构排列比较密集。土治水。正常占 1/3 比例。

- 第三圈:肝脏。一片一片排列。木。正常占 2/3 比例。

- 眼白:肺脏。金。

- 内眼睑红色:心脏。火。

- 灯光照时,正常瞳孔收缩。肾为阴脏,阳来阴退。

- 如果瞳孔无反应,则肾气已虚,肾阳不够了。

- 如果没有瞳孔了,则肾气已无,(肾脏无则心脏无)基本没有生命迹象了。

- 眼白中会有如面包屑、头皮状一片片白色。每天 3:00 醒:肺癌。

- 瞳孔第一圈变大,第二圈也大,第三圈很小同时有破洞:为水反侮土,土反侮木。

- 瞳孔越小的人越聪明,精的跟猴一样,反之较笨。

-

眼袋

- 眼袋处暗红:肾脏已伤。

- 眼袋处如卧蚕肿起:病人下身有积水。

-

眉

- 眉宽则心胸宽。

阴阳、五行

-

阴经、阳经

- 阴经都是里经。

- 阳经都是表经。

-

男、女

- 女人:正面是阳,背面是阴。(奶水白色,胸部为阳),女人溺水一般正面朝上。

- 男人:背面是阳,正面是阴。男人溺水一般背面朝上。

- 淡色、亮色都是阳。

- 暗色的都是阴。

-

阴阳

- 阴阳和合平衡:常态

- 阴阳和合失衡:病态

- 阴阳不和合(阴走阴,阳走阳):危

-

阴阳律

- 阴升则阳降。

- 阳进则阴退。

- 用例:

- 肺与大肠相表里。

- 青春痘可用大肠经穴:合谷、曲池。

- 痔疮可用肺经穴。

- 中医北派:行阳以退阴。

- 中医南派:滋阴以降阳。

-

五行

- 常态相生:木火土金水。

- 病态相克:

- 肝木病,

- 木克土,导致脾胃病,没胃口,

- 土克水,导致肾脏病,水泛滥,脾统水,

- 水克火,导致心脏病,心火熄,大水浇灭的

- 火克金,导致肺脏病,肺无心脏支援,心肺衰竭,

- 金克木,导致肝病,肺癌转移为肝癌。

- 治症时不管它的病,先强被克者。防堵,到此为止,得胜,再去病。

- 例:病危只剩一口气(心),强心。井穴,手十宣、足十宣,会用到较多急救方法,以防尸厥。

-

五味

- 木火土金水

- 肝心脾肺肾

- 青赤黄白黑

- 酸苦甘辛咸

- 五味指天然的原味。

- 人工制造出的甜味则非甘味。入不了脾胃,反而是代谢负担。

- 所有来自天然的酸味都是碱性的。

- 食物腐败的酸味则被身体排斥。

十二经纳天干、地支

-

十二经纳天干

-

甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡,

-

庚属大肠辛属肺,壬属膀胱癸肾脏,

-

三焦亦向壬中寄,包络同归入癸方。

-

甲乙为木,丙丁为火,戊己为土,庚辛为金,��壬癸为水。

-

-

十二经纳地支

-

肺寅大卯胃辰宫,脾巳心午小未中,

-

申胱酉肾心包戌,亥焦子胆丑肝通。

-

肺:3-5:00

-

大肠:5-7:00

-

胃:7-9:00

-

脾:9-11:00

-

心:11-13:00

-

小肠:13-15:00

-

膀胱:15-17:00

-

肾:17-19:00

-

心包:19-21:00

-

三焦:21-23:00

-

胆:23-1:00

-

肝:1-3:00

-

作用:诊断,治疗,验证。

-

-

备注

- 腑:消化。阳。表。胆、小肠、胃、大肠、膀胱。甲、丙、戊、庚、壬。

- 脏:收藏。阴。里。肝,心,脾,肺,肾。乙、丁、己、辛、癸。

- 悟。

- 正常人。

- 肺 - 心 - 热量 - 小肠 - 热量 - 大肠 - 肺。

- 肾 - 水 - 膀胱 - 肝 - 胆。

- 手掌颜色为心肺混合色,粉红。

- 木生火,肝供血与心。

- 青,赤,黄,白,黑。脸色。

- 有为实,无为空。

- 正常 - 症状 - 病。

- 时:时间,时机。

- 站在外面看里面。

十二经

- 肾主先天,如根。

- 十二正经根来自肾脏。

- 肾为根,十二经为主干,十五络为主枝。

- "十二经络之病,欲针之时,实则泻之,虚则补��之,热则疾之,寒则留之,陷则灸之,不虚不实,以经取之。"

- 热:热症不留针

- 陷:肿瘤凹陷

十五络

-

总要

- 十二经各有一个络。

- 阴经、阳经均有络。

- 脾之大络大包,大包总统诸络。

- 络穴虚实皆治。

-

十五络脉歌

- 人身络脉十五齐,我今逐一从头举:

- 手太阴络为列缺,手阳明络为偏历,

- 足阳明络为丰隆,足太阴络公孙寄,

- 手少阴络即通里,手太阳络支正系,

- 足太阳络号飞扬,足少阴络大钟既,

- 手厥阴络为内关,手少阳络外关依,

- 足少阳络为光明,足厥阴络蠡沟起,

- 阳督之络号长强,阴任之络为尾翳,

- 脾之大络为大包,十五络名君须记。

- 人身络脉一十五,我今逐一从头举:

- 手太阴络为列缺,手少阴络即通里,

- 手厥阴络为内关,手太阳络支正是,

- 手阳明络偏历当,手少阳络外关位,

- 足太阳络号飞扬,足阳明络丰隆记,

- 足少阳络为光明,足太阴络公孙寄,

- 足少阴络名大钟,足厥阴络蠡沟配,

- 阳督之络号长强,阴任之络为尾翳,

- 脾之大络为大包,十五络名君须记。

虚实子母补泻

-

总要

- "虚则补其母,实则泻其子",

- "母能令子虚,子能令母实"。

-

原理

- 五行运行原则:五行正常状态为行生,异常行克。何时异常,当子实时,生的路径被堵,则行克的路径。

-

虚证

- "虚则补其母"。

- "子能令(虚)母实":补子,减少对母的消耗。

-

实证

- "实则泻其子"。

- "母能令(实)子虚":补母,因为子为实证,母生子的路径被阻塞,所以母行克的路径,孙克则子泻。

常识

-

正常人脉息

- 一息四至:把脉者一呼一吸,病人的脉跳四到五下。

- 吸气过程,胃动两下;吐气过程,胃动两下。

-

气血流注

- 气血流注时间以当地时间为准。(例:飞行员病人在不同时区都是 3:00 点醒)

- 十二时辰的气血流注讲的是阳气的循环。

-

人之初生过程

- 刚开始:水,肾。水。

- 一周后:筋膜,肝。木。

- 两周后:心脏(有心跳)。火。

- 三周后:脾脏。土。

- 有些西医只有验血报告,没有验水报告。

- 有些西药伤水(有些西药吃后,身体会释放水),所以怀孕时不能吃有些西药。

-

上、下纪

- 巨阙:上纪,上焦(上半身)的纪律,周天循环;

- 关元:下纪,肚脐以下的循环。

-

痛

- 本质:

- 来自压力,而非发炎。

- 有些西医止痛药伤肝:

- 有些西医止痛药伤肝,有些西医预防伤肝的药伤肾,有些西医预防伤肾的药伤心。(实际什么也没预防)

-

备注

- 圣贤才智,平庸愚劣

- 愚比劣好,人不能有劣性。

- 愚可开智。

治证

- 治证部分以各部及主要病症划分,包括常见证、证因及治法。

头

-

头发

- 生长:肝(春主生发)

- 色泽:肾(恐伤肾)

-

头晕原因很多

- 中医:

- 蹲姿起来后眼前漆黑:贫血

- 肺水积于胸膈(三焦排水)

- 底座(横膈)在晃动,水饮停于中焦,所以头晕常伴恶心。

- 治疗穴位:

- 近取穴:络却;

- 远取穴:巨阙、中脘、公孙、内关。

- 有些西医:中耳,内耳不平衡。

-

恶心

- 针:中脘、公孙、内关、足三里。

-

三叉神经痛

- 针(对侧)眉棱点处的压痛点。

-

头部经络走向

- 耳后一圈为手少阳三焦经;

- 再外一圈为足少阳胆经;

- 督脉外开一寸半为足太阳膀胱经,外开三寸为足少阳胆经。

- 经络的走向要记得熟。

-

颔厌到曲鬓

- 颔厌到曲鬓近取穴治疗耳病和头痛,以压痛点为针点。

- 穴位旁一般有脉或骨缝。

- 针灸偏头痛效果可立竿见影。

头痛

-

总要

- 生理上的均可以治好。(但穴位要选对)

-

头三面

- 正面:阳明;

- 后面:太阳;

- 侧面:少阳;

-

全头痛或头顶痛

- 症:整个头都痛,或头顶痛,或头顶受撞击疼痛。

- 治:

- 近取穴:针百会。

- 针后如果仍痛,加针涌泉。

-

偏头痛

- 症:侧面胆经位置疼痛。

- 治:

- 针对侧合谷,

- 同侧瞳子髎透率谷。

- 如果兼有恶心、呕吐:

- 加针中脘、内关、足三里、公孙。(恶心止,则不用继续再针其它穴)

-

耳后痛

- 症:耳后三焦经位置痛。

- 治:

- 初痛:针天井。

- 久痛:针中渚。

-

前额痛

- 症:额��头印堂处痛。

- 治:

- 针中脘。

- 中脘为有名的治前额痛穴,下针气到,痛即解。

-

眉棱骨痛

- 症:眉毛下方骨痛。

- 治:针对侧眉棱点穴。(阴陵泉下一寸)

-

后脑痛或颈项痛

- 症:后脑或颈项膀胱经处痛。

- 治:

- 近取穴:针天柱。

- 初痛:针束骨。

- 久痛:针委中。

-

脑瘤

- 症:全身抖动、痉挛,眼睛上吊。

- 治:

- 下针:

- 百会、涌泉。

- 消导作用,即导引。

- 百会为导(立个标杆,导引的目标)

- 涌泉为引(引目标下来)

- 处方:

- 全蝎、蜈蚣等量,烤干打成粉,放入胶囊中 💊。

- 作用:息风止痉。

-

脑部诊断

- 肿瘤:

- 实证。

- 绝骨穴有压痛点,

- 命门穴有压痛点,

- 痞根穴有压痛点。(第十三椎外开三寸半。痞根:肿瘤的根,吸收营养,可下针以斩断痞之根)

- 萎缩:

- 虚证。

- 绝骨穴有压痛点。(命门穴无压痛点)

-

偏头痛

- 针:

- 行间(肝经本穴。加强胆经母穴,先下肝经本穴)

- 侠溪(顺经补)

- 瞳子髎透率谷(天应透。太阳穴入针,引到气,提针到真皮层,皮肤内,针沿真皮层透到率谷,让病人放松)

- 足临泣

-

全头痛

- 百会

- 涌泉(握脚,人字纹正中间)

- 太冲(肝开窍于目,肝经络到眼睛后面,使头部压力向下走)

-

面部头痛治疗

- 印堂处痛:针中脘;

- 眉棱骨痛(眉毛下方骨):针对侧眉棱点;

- 沿耳边痛:三焦经;

眼

-

赤红肿痛

- 症: 湿热。

- 治:

- 眼部四穴放血,攒竹、丝竹空、瞳子髎、耳尖。

- 用三棱针点刺放血。

- 刺破皮肤,挤一两滴血出来。

-

生翳或干涩

- 症:眼翳,干涩等。

- 治:

- 近取穴:膀胱经睛明,胆经阳白。

- 远取穴:三间、养老、光明。

-

治肝治目:

- 增强效果。

- 肝开窍于目。(取穴方法)

- 针肝俞、期门(都是眼科大穴)、肝经曲泉(合穴)、太冲。

-

睛中刺法:(现已很少用)

- 冰水毛巾敷于眼部,以降眼部温(减缓眼部血液循环),

- 约 20 分钟后,(眼部以凉)

- 外侧眼白角膜旁,三棱针刺浅洞穿过角膜。

- 后以细刮针由洞入角膜,刮除眼翳(痰水)。

- 后在以冷水敷。

- 包扎。

- 三天后可康复。

- 可再加近取穴以恢复视力。

-

眼白属肺

- 对白色来说黄色、黑色都是正色(土金水相生)

- 眼白中出现黄色、黑色属正常

- 出现青、红则可能有炎症

-

眼睛保养

- 原理:肝主目

- 方法:

- 清晨看远处绿色,越远越好

- 五脏逼毒时瞪大眼睛看前方

- 搓合谷,发热后敷于眼睛上(闭眼敷)

-

眼白辩症

- 色青:肝病

- 色黄:脾病

-

白内障

- 针:

- 养老、臂臑

- 光明(胫骨前侧,不要贴着骨头,稍离点距离。外踝骨到绝骨的凹陷处为"等身三寸",可作为参考,加两寸即为光明。)

- 双侧合谷(麻醉)

- 睛明(不用针管辅助。拇指稍拨开眼球,指甲旁缝隙下针。留针 20 分钟。起针直出,针到针孔处停留几秒钟再出针,出针后酒精棉球按压针孔,按压手勿动,则不会出血。)

- 头临泣(瞳孔中线入发际一寸半,前五分沿皮斜刺)

- 阳白透鱼腰(皮肤捏起来,针从真皮层透,表皮层神经较多较痛)

- 瞳子髎(太阳穴)

-

青光眼

- 症:白内障引起的青光眼。

- 治:治法同白内障。

- 针:

- 左右合谷(麻醉)

- 睛明(拨开眼珠,一寸半深。起针直出勿手抖)

- 头临泣

- 瞳子髎(如果是角膜炎、结膜炎,则放血太阳)

- 光明(眼科大穴,近视、白内障、青光眼等均可用)

-

老年青光眼、白内障

- 针:

- 两侧养老

- 两侧臂臑(恢复眼部肌肉弹性)

- 瞳子髎(导湿热向下,降低眼压)

- 阳白透鱼腰(不用针管,捏起皮肤直接透刺)

- 头临泣

- 睛明(拨开眼球,顺眼内眦进针,轻轻地将针放进去就好,不需要捻针。针下则气动,膀胱经多气,又是经穴开始的地方。)

- 光明

- 留针 20 分钟。

- 以上远近穴均有,则气会向下走,病人不会有头胀、难受现象。

-

右眼视弱

- 治:同白内障、青光眼治疗。

- 针:

- 左侧合谷(麻醉)

- 左侧养老

- 左侧光明

- 头临泣

- 睛明(病人要放松,病人心想到脚上去。起针:慢慢直出针,手勿抖)

-

眼科放血四穴

- 攒竹、丝竹空、瞳子廖,耳尖。(刺破挤血几滴)

- 治疗:角膜炎,结膜炎,眼睛红肿,睫毛倒长。

-

眼翳诊断

- 由哪经生则从哪经治。

- 内侧:太阳经湿热;(睛明)

- 外侧:胆经;(瞳子廖)

- 上方:大多为胆经;

- 下方:阳明经湿热;

耳

-

总要

- 肾主耳。

- 耳前三穴:耳门、听宫、听会。(三小胆)

-

耳鸣、耳聋

- 症:初病为实,久病为虚。

- 治:

- 虚证:补肾为主。

- 选穴:

- 双侧合谷(麻醉)

- 从脏的角度选:��肾俞、志室、京门、章门。

- 从经络上选:复溜(随补下针),

- 近取穴:耳前三穴轮刺。(轮刺:轮次每天针不同的穴位)

- 听宫(用插提,勿捻针。留针 5-10 分钟)

- 耳门(留针 5-10 分钟)

- 听会(留针 5-10 分钟)

- 针耳前三穴,病人处于张口状态,起针前不能闭口。

- 实证:

- 选穴:

- 然谷、外关。(疏经活络)

- 三焦经支沟。(

- 支沟又名飞虎,为三焦经大穴。

- 三焦经管全身的阳,脏腑之间的活动力由三焦经在管。

- 手臂形为阴,力量为阳。

- )

-

耳鸣原因

- 内因:

- 多为里虚,肾虚。

- 外因导致:耳朵未适应外环境变化。

- 潜水过深时上升较快,耳朵未适应压力变化。

- 治:再回到原处,慢慢上一次。

- 音响声音过大。

- 治:再回到原处,慢慢关小音响声音。

-

耳朵化脓、流脓治疗

- 症:化脓。

- 治:

- 点刺放血:化脓处三棱针点刺放血,挤血出来。

- 喷剂:麝香矾石散,硝石矾石散(干燥剂)。

- 下针:止痛,消导。

- 近取穴:耳前三穴。(小孩单刺)

- 下针对侧曲池。(上半身消炎穴。针下炎痛即解)

- 麝香矾石散,使耳内保持干燥。(耳内干燥,环境变好,细菌自除,炎症自消)

- 麝香无孔不入,通利五窍。

-

麝香矾石散

- 麝香:无孔不入。

- 矾石:干燥剂,防腐。

- 比例:麝香:矾石 = 2:45。

-

小孩子耳内化脓

- 刚接生出的小孩子,要倒提起来打屁股,耳、鼻、喉、肺中的羊水通过哭叫而喷出。

- 不打则日后会有气喘、咳嗽、中耳炎、皮肤病等隐患。

-

耳穴

- 诊断和治症均为同侧(例:左侧腰痛,在左耳找压痛点)

- 中间位置病症:两耳有压痛点就下针(如心脏)

-

智慧骨

- 耳根后高骨,越高越聪明。

-

耳后青筋放血急救

- 昏迷急救,癫痫,高烧抽搐角弓反张。

- 前翻耳朵。

- 挤几滴血。

- 耳沟:耳后与发际中间地方。

- 耳后穴大多放血。不针不灸。

- 一般耳朵问题或头痛等,前翻耳朵,在耳后冒出的青筋上放血是最好的治疗方式。(尤其是脑膜炎)

鼻

-

常用穴

- 合谷、迎香、上星、通天,

- 胆经风池,(对侧颧廖穴方向入针,通对侧鼻塞)

- 均为有名的鼻科大穴。

- 先下合谷(麻醉),再下针其它穴。

-

息肉

- 治:

- 近取穴:

- 针对侧合谷。(帮助消炎、止痛)

- 迎香透上迎香。

- 膀胱经通天。(百会外开一寸半,前移(面部)一寸骨缝处)

-

上星灸

- 症:鼻窦炎,脓涕,鼻子过敏,鼻塞,喷嚏。

- 治:督脉上星,米�粒灸。

- 病人会感觉到一阵麻到鼻子,使鼻子干燥的效果非常好。

- 米粒灸:小艾柱,涂凡士林粘到穴位上,以香点之。

-

治肺治鼻

- 肺开窍于鼻。

- 肺主皮毛,风伤肺。

- 风池,风进入的地方。

-

俞募治疗

- 肺俞,中府、云门,同样可以治疗鼻子。

- 肺俞有压痛点。

-

原络治疗

- 太渊、偏历。

-

会郗治疗

- 章门、孔最。

-

久病

- 太渊(补)。

-

治疗顺序

- 合谷,迎香,通天,上星灸...

- 由浅入深,见效则止。

-

流鼻血

- 治:

- 针对侧合谷。

- 针对侧天府。

- 一边流鼻血下针即可治愈。

- 如果下针几次(数天)仍有流鼻血,可能有癌症或其它原因。

- 14 岁以下流鼻血正常,退高烧,无需治。

-

“面口合谷收”

- 合谷可治脸上(眼、鼻、口等)的任何问题。

- 合谷为手阳明合穴,阳明布于面。

-

酒糟鼻

- 大多为喝酒导致。

- 针:

- 合谷,(止痛 )

- 曲池,(预防发炎)

- 放血:

- 戴手套,鼻子上的有青色血管处、颜色深处均可点刺放血,手挤代替火罐(还没有合适的火罐可用),血能放出就尽量放,直到血自然停止流出。(治疗酒糟鼻最好的方法。放血 2-3 次即可去除。每次间隔 7-10 天左右)

喉

-

久咳

- 舌头隔蒜灸,隔姜灸。

-

扁桃腺炎

- 症:扁桃腺肿、发炎。

- 治:

- 放血:

- 天应放血,放血针刺破发炎的扁桃体。(肿块上放血)

- 少商、商阳放血。

- 近取穴:天突。

- 远取穴:列缺、照海。(效果极快,针后立解,儿童单刺)

- 扁桃腺为人体防御系统,有则高烧不会超过 40 度。

- 原装的最好,不要拿掉。

- 处方:夏枯草五钱,加一个生鸡蛋(带壳),两碗水,煮成一碗。蛋汤全吃,扁桃体炎终生不犯。(平时未发病时吃效果最佳)

-

喉咙痛

- 列缺、照海、天突

- 复溜(补,随斜刺,转补,提豆许)

-

喉癌

- 症:扁桃腺旁硬块,黄色。

- 治:同扁桃腺炎。(加重治疗)

-

失音

- 原理:音源与肺

- 治:灸关元、膻中(治非中风失音)

舌

-

总要

- 舌为心之表。

- 中医为同症同治。(同症同源)

- 只要是出于喉咙、舌头的病证,治法就都是一样的。

-

木舌症

- 症:中风等导致的大舌头,舌头硬,不能讲话

- 治:

- 戴手套,舌头上下垫纱布抓住,

- 点刺放血金津、玉液,(各刺三四下)

- 针廉泉、列��缺、照海

- 放血后舌头会软下来。

-

舌癌

- 症:肿很大,黄色。

- 治:

- 取穴:

- 放血:金津、玉液。

- 在心、心包、三焦上取穴治疗:大陵、神门、通里、内关、天突、巨阙、原络郗等。

- 舌处任脉尾端:列缺。

- 阴跷络喉:照海。

- 肿胀为积、痞,遇积痞则泻消导。

-

小孩子七八岁不讲话

- 因:心气不够。

- 治:灸巨阙、心俞。

牙

-

牙痛

- 上牙痛:下针手阳明大肠经。 远取穴对侧牙痛合谷。

- 下牙痛:下针足阳明胃经。 远取穴对侧内庭,如牙齿化脓发炎再取梁丘。 近取穴颊车、下关。

-

三大痛

- 头痛、牙痛、胃痛

- 牙痛:

- 上牙痛:手阳明大肠经,合谷

- 下牙痛:足阳明胃经,内庭、翳风、下关、颊车

-

蔗糖

- 碱性,杀菌可治牙痛。

面

-

左脸痛

- 症:整个左脸痛,一直痛到后项。

- 针:

- 百会(任何头痛首取百会)

- 右侧合谷(麻醉)

- 左侧瞳子髎透率谷(几乎治所有头痛)

- 右侧外关(治左侧三焦经头痛)

- 右侧侠溪(治左侧胆经头痛)

- 右侧申脉(主阳跷,治头痛到后项痛)

- 所有痛处经络均照顾到。

-

面部

- 主要足阳明胃经在管(头维前)。

颈

-

甲状腺肿瘤

- 古称瘿瘤。(甲状腺,乳癌转移腋下)

- 症:甲状腺肿大,心悸,潮热,手抖,没事冒冷汗,盗汗,眼睛外凸。

- 治:

- 近取穴:人迎、天突。

- 远取穴:

- 少海。(少海对瘿瘤,缓解精神紧张)

- 列缺、照海。

- 吃:海带,海藻。

- 过去大陆内地(云贵高原一带)患病较多,缺碘导致。

-

项强

- 症:后脖子酸痛。

- 治:

- 近取穴:天柱、大杼、风府、风池。(天应穴)

- 远取穴:后溪、申脉。

- 针灸罐等。

-

后项痛

- 症:多年后项强烈痛。已针两次,有明显缓解。

- 针:

- 天柱(对项强效果非常好)

- 大杼

- 灵台(管督脉,直针)

- 督俞(管督脉,斜刺)

- 申脉、后溪

-

肩项强痛

- 后溪

- 申脉(下针:对脚掌方向斜刺。)

-

落枕

- 治:下针手三里。

- 自然疗法:躺平,头悬床头自然下垂,肩膀放松,慢慢呼吸,3-4 分钟,后身体慢慢拖回头部到床上,慢慢坐起,即恢复。

- 除了急性脚扭伤,其它摔伤、撞伤,摔倒后保持原姿势不要动(让身体去慢慢适应这个新姿势),3 分钟之后慢慢站起来,一般身体不会受伤。

- 受伤是因为摔倒等起来太快,气血还没有适应。受伤是事后发生的。

-

治所有肩项强

- 后溪、申脉。

- 针后如果还有些痛,可再下肩井,再下足三里。

- 后溪主督脉。

- 申脉主阳蹻,由后背到脑。

肺

-

总要

- 肺主皮毛。

- 开窍在鼻。

- 肺主呼。

- 皮肤、毛孔、鼻子的问题治于肺。

-

肺家实证

- 症:热咳,浓痰,面赤,皮干,燥渴。

- 治:

- 尺泽。(泻)

- 肾俞,京门,然谷。(泻)

- 膻中。

-

肺家虚证

- 症:气虚,上气不接下气,有气无力,倦怠,面色苍,呼吸短促,不渴。

- 治:

- 太渊。(补)

- 肺俞、中府。(俞募治疗,无所谓虚实)

- 足三里、中脘、膻中、脾俞、章门。(九灸膻中)

- 虚证需补气。

- 强土以补金气。

- 肺有病的时候要尽快的去治。(咳嗽也不可忽视)

- 肺为水之上源。(调节水的放量)

- 鼓胀、水肿的源头为肺。

-

肺内伤

- 症:受撞击导致内伤,外面看不到伤口。

- 治:

- 针肩井、足三里。

- 活血化瘀,下导淤血。(针后大便为黑的血)

-

五脏气乱

- 症:脉乱跳,病人紧张、慌,心静不下来。

- 治:针天柱、大杼。(平五脏气乱)

-

肺癌

- 症:

- 初期:

- 咳清白泡沫痰。(肺部化脓,奶水)

- 脉速。

- 治:

- 针肺俞、中府透云门,(俞募治疗)

- 脾俞、胃俞、中脘、足三里,(强胃气)

- 遇到任何的重病,一定要想办法强其胃气,胃气在则人在。

- 孔最,(止痛)

- 公孙,内关,(止咳)

- 久咳则隔蒜灸舌头,隔蒜灸肺俞,(

- 蒜:色白、味辛,入肺。

- 在治肺上,隔蒜灸远比隔姜灸效果好。)

- 三阴交、地机,(调月经,泻奶水)

- 女性易患肺癌,奶水(月经)逆流。(情志忧或其它原因导致)

- 治:月经调顺。

- 调月经大穴:三阴交、地机。

-

肺痨

- 痨瘵(肺结核,TB)

- 症:

- 病人干瘦,全身发黄(身,脸,眼睛,小便,非肝病黄疸)。

- 不一定会咳嗽。(由于药物的压制)

- 脉大,血管也变得很大。

- 因:劳累,或感染导致。易疲劳,

- 治:

- 灸痨法:

- 四花灸:肺俞、膏肓。(也可治肺结核)

- 灸到肚子中听到咕噜咕噜的水声,代表艾草的力量进去了。

- 只要是久病未愈都可灸膏肓。(可灸百壮)

- 胆俞,四花灸。

- 胆俞(治疗结核的经验大穴)。(金克木)。

- 四花灸:膈俞、胆俞同时灸。(治疗肺结核非常好的穴位)。

-

肺积水

- 肺部积水成为废水的时候一定要尽快去掉。冷水环境。

- 症:但坐不得卧。卧则咳。

- 治:

- 近取穴:

- 针膈俞,膻中,鸠尾,乳根,

- 肺积水在肺的下方。正常肺内水为汽。

- 远取穴:

- 针水沟,阳谷,后溪,照海。

- 名称中有沟、谷、溪、海的穴都可以通利水道。

-

严重肺积水

- 中医经方可排积水。(有些西医直接抽掉,但还会在累积)

- 治:

- 肚脐隔饼灸,伤寒结胸。

- 隔饼:黄连一钱,巴豆八颗(去壳留仁),(外用)

- 两者磨成粉和在一起,揉成饼状(适当加水湿润),(代手套,巴豆烧手)

- 灸:饼放在肚脐上面,放艾柱上面灸七壮,(隔饼灸,大约七壮,灸到病人肠鸣咕噜咕噜叫时停)

- 灸完病人会去厕所,上吐下泻。(肺积水从此出也)

-

胸肋积水

- 症:

- 积水多积于左肋,左肋痛。(少数也可能出现在右肋)

- 可卧,但无法左侧卧(痛)。

- 治:

- 针外关、足临泣。(胸肋之间为阳维、阴维在管)

- 针水分、水道、乳根、大包。(利水)

-

肺康复诊断

- 皮肤由粗燥变成很好,说明治法是从对的方向的。

- 3:00-5:00 点由不好睡到好睡。

-

肺经痛

- 太渊(切开动脉,下针:大筋与脉中间,随补)

-

治肺

- 喂乳期间忧过伤肺,肺阳卫气退,阳退阴进(阴阳平衡),奶水反逆入肺(本来是从肺津液而出,肺正常只吸收脾供给的营养和大肠汽化的水),表现为咳痰为白色泡沫状。(刚开始时可能持续两年,同时每天 3-5 点会醒来,两年后可能已是肺癌)。奶水反逆可治肺癌。如果第三椎有压痛,可判断有初期风险。

- 治疗:下针肺俞、中府,不要生气,要开心(喜胜忧)。

- 知道病因,即可预防。

- 吸烟一般不会导致肺癌,但会影响到肝(金克木)。

-

气喘分两种

- 吸气困难:肾脏管;

- 呼气困难:肺脏管;

-

呼吸

- 吸气、吐气:

- 吸气:肾脏在管。

- 吐气:肺脏在管。

- 例:气喘时吐气困难,则病在肺。(中府、云门、太渊)

- 肺-肝-大肠:

- 肺呼吸,挤压肝脏(金疏木)的血到大肠,大肠蠕动。

- 大肠水受小肠的热而蒸发入肺,冷却形成津液。

心

-

总要

- 心脏如汽车引擎,肺如汽车冷却水箱,平和心脏的温度。

- 肺积水要尽快排掉,否则会灭心火,致心肺衰竭。

- 所以心肺两脏间要平衡。

- 调肺需固心。调心需固肺。

- 心脏病治好了却总复发,��原因多在肺有问题。金火相刑的一种状态。

- 肺、心脏为上焦,处横膈膜之上,清气。

- 横膈膜分清浊,以下为大肠产生的浊气。

- 心脏肥大就是因为水。(面包泡在水中)

- 治水方可治心脏。

-

心脏病前兆

- 失眠,(心藏神)

- 手麻,(心管上焦,手的循环)

- 大便不规则,时而下利,时而便秘,(心与小肠表里)

- 脚冰冷。(心热不够,移热小肠减少)

-

心痛(胸口、心口痛)

- 症:刺痛。

- 因:淤血。

- 治:

- 针公孙、内关、天突、巨阙、关元,(淤血、气阻通用)

- 心俞、巨阙,(俞募治疗)

- 少府、神门、劳宫,

- 关元,(心与小肠表里)

- 祛瘀需要热:治淤血除了活血化瘀的方法,还要增加热以配合。(类比热水洗油锅)

- 小肠热度提升,使大肠蒸发的水的热度提升,到肺心后提高心脏热度。

- 症:闷痛。

- 因:气阻。

- 治:针公孙、内关、天突、巨阙、关元。

-

胸闷+气短

- 症:胸闷痛,气短呼不过气来,走几步停一会。

- 治:

- 针公孙、内关,(“公孙内关胃心胸”)

- 肺俞、中府、太渊,

- 心、肺同时治疗。

- 如果胸痛在任脉,针公孙立解。

- 如果胸痛在肾经,针对侧然谷或涌泉,或肾经井穴。(“井主心下满”)

- 血脉和经脉是并在一起的。

-

心律不整

- 症:结脉,代脉。

- 治:针关元。

- 正常脉:跳 54 次以上停 1 下,为正常。(小于 54 下停 1 下则不正常)

- 同样从跳 2 下停 1 下,治疗到 5 停 1、10 停 1、20 停 1…,一直到跳 54 下停 1 下,则为痊愈。

- 针药并施可能当天就痊愈。

-

心脏急救:

- 心跳停止,如果胸口仍有余温,

- 则立刻针少府,(大概率心跳恢复)

- 如未恢复心跳,再针关元。(大概率心跳恢复)

-

中指摸东西有刺痛感:

- 因:心肌梗塞。

- 治:针对侧中冲。

-

心三针

- 天突、巨阙、关元。

- 三针下后,心气走于第十椎下(第十一椎上),下针将气导出。

- 治疗:(当场去痛)

- 心痛彻背,背痛彻心;

- 心肌梗塞;

- 心脏动脉血管强痛;

- 几乎无所不治;

- 心三针无所补泻

- 心律不整时针关元效果最好

-

失眠治疗

- 治:

- 灸三毛

- 针泻神门,补复溜(让心肾交接)

- 心俞、巨阙

-

小肠、心脏

- 小肠为受纳之官,食物吸收之后会转交给脾脏。

- 脾主运化、输送,统血。送小肠热达腿脚。三阴经会于脾经。

- 心脏的热传递到小肠,导奶水到少腹,白色奶水经小肠热变红,色淡则小肠热度不够(少腹寒),色深则小肠过热。

- 小肠(少腹)治疗(男女皆可用):

- 近取穴:中极,关元;

- 远取穴:三阴交;

-

动脉血管阻塞治疗

- 非置入性治疗:撞墙。

- 撞墙动作:一脚前一脚后,撞实墙(非空的墙),背距墙三寸左右(不要太远),撞前先调息,全身放松,撞前吸气,用两肩胛骨中间的脊背撞(3,4,5,6,7 椎,勿撞到后脑勺),撞时将气大力吐出,撞到墙的同时将气吐完(吐气的速度很快),在吐气的同时发"呵"的声(徵声),练习熟练后开始大力发声。

-

心实、心虚

- 心实:心脏跳动加速,产生热量过多;

- 心虚:心脏跳动缓慢,产生热量不足;

-

出汗不正常

- 心脏有问题,会导致出汗不正常,心脏无法发汗于表。(半年、一年无汗)

- 针后如果病人汗出感到舒服,代表心脏在恢复。

- 心主汗,心脏功能恢复后,流汗会变为正常。

- 有汗了代表已恢复正常,还没有汗则需继续治疗。

-

不出汗

- 症:三年不出汗,导致脸上生红斑、红疹,气短易喘,脉沉细,心悸,手抖,腿水肿。

- 针:

- 太溪

- 三皇(阴陵泉、地机、三阴交)(平补平泻。下针后小便增多)

- 曲池(上身消炎)

- 合谷、太冲(开四关,加速气血循环,帮助出汗)

- 处方:

- 桂枝汤加麻黄附子细辛汤。

- 用麻黄前要确定病人心脏没有开过刀。

-

压痛点诊断心脏

- 闷痛:心虚,虚证;

- 刺痛:心脏有堵塞,淤血;

- 俞募治疗:心俞、巨阙。先下正面还是背面(哪个穴位)无所谓。

- 因心火病,所以同时针肺俞、肝俞,以��强金推木,导火生土。

-

先天性心脏病

- 受孕后两周内,受药物或情绪影响,会伤到心脏,导致先天性心脏病。

- 前两周这段时间很重要。

- 受孕后三周生脾脏。

-

心气郁结

- 针天突、巨阙、关元,后心气聚于第十椎下,

- 再针第十椎下,则郁气从此散出。

胸

-

动脉堵塞导致胸痛

- 症:病人痛在左侧心蔽骨旁肾经、胃经处。

- 治:

- 公孙(公孙主冲脉,针下冲脉气血即通。)

- 内关(避开血管。下针后手指勿动,以免弯针。两筋分的越开,说明劳力工作做的越多。)

- 巨阙(让心气能够发散出来。)

- 关元(吸气时,气从鼻子到肾脏,再到关元、气海。吐气时,气顺任脉上到巨阙,进入心脏,加强心气。气行血才会行,下针后气行带动血行,心脏动脉堵塞的现象当场就会去掉。)

- 右侧厉兑(井主心下满,针下病人即可感觉心脏中有扫把清理感)

- 然谷(如紧急情况则下涌泉)

-

消导胸部奶水

- 症:月经过后仍感胸部胀满。

- 治:

- 大陵(下针:斜约 30 度刺向劳宫方向)

- 上巨虚

-

横隔

- 鸠尾到第十椎下,即是横膈。

- 心脏正处膈的上方。

- 心气止于膈。

- 隔绝肠胃沼气。按压肝脏血入大肠,大肠蠕动。

- 肺、大肠金疏肝木。

- 穿心痛,心痛彻背,背痛彻心��:由痰饮造成的横膈膜疼痛。

乳岩

-

总要

- 乳岩不治疗平均活十四年。

- 有些西医治平均活十年。

- 中医治平均活二十到二十五年。

- 人是圆的。如果乳房被切除,则很多腺体会被截断。积块会继续累积。

- 心脏管奶水下行。所以治乳岩根治在心。

- 奶水,月事也。(奶水就是月经)

- 奶水、月事系统由心脏所管。

- 心脏为神明所在,意志、心情所在。

- 喂母乳期间,大多无月经。仍可怀孕。

- 卵归卵,月经归月经,两码事。

- 所有的岩证都是过多的营养停留在身体里面,没有去,引起的(细胞增生、突变)。

- 月经没有了(四十九岁后),奶水照样有分泌,大便排出。

-

初期

- 症:刚产生,硬块较小。

- 治:

- 情志:不要紧张。

- 奶水=月经,奶水来自肺,心脏“命令”肺将白色营养给乳房,后消导向下。

- 母乳期:

- 以阳明经为主。

- 加强心脏力量,巨阙、心俞,

- 加强足阳明胃经经气,解溪、梁丘,让奶水集中于乳头出来。

- 天应灸。(哪里硬块灸哪里 )

- 乳房初期硬块非常容易治疗。

- 母乳后,淤积在乳腺中未完全排除的奶水需要排掉,

- 方法:

- 无硬块:吸出来。不能用火罐(吸力太强)

- 轻度硬块:按摩,慢慢轻力揉推(硬块情况)。被按者全身肌肉放松,不要绷紧。

- 很硬块:�隔姜灸;

- 乳房硬块所在位置不同(在不同经上),选择经穴则不同。

- 井荥俞经合+原络郄+郄穴阵痛。

- 初期的乳腺硬块,只是奶水瘀积未排除而已。

- 硬块千万不要做切片,会损伤相关组织,而产生结缔组织造成更多淤块。

- 乳岩初期,只要没有开刀动过,都可以治疗康复。

- 要保持心情愉快。

- 小孩断奶后,两周,乳胀。有些西医用退奶针危险,用退奶针取代心脏的工作。(高血糖打胰岛素或吃有些西医降血糖药,同样是取代胰脏的工作。)

- 要以身体为中心,自动自发,绝不可用代用品。

- 要从食物中(糙米)获取维他命 E,而不吃药片。

- 非母乳期:

- 根据虚实,在所在位置经过的经上下针。

- 例:在肾经位置

- 实证:针涌泉,然谷。

- 虚证:针复溜。

- 天应灸(隔姜灸)。(哪硬块灸哪)

- 奶是水,艾找水,五壮即软,九壮可消。

-

中期

- 症:硬块较大,已红肿。

- 治:

- 统治:针肩井、足三里,(左肩井+右足三里,右肩井+左足三里)(统治乳房硬块,无论硬块在哪里)

- 肩井为大穴,井:井也,如上焦的天窗一直通到底层。胸腔中淤血、奶水、硬块等都可以冲下来。

- 足三里导胸中的气,否则胸中会闷。

- 针后硬块即软。

- 擅针者擅导引。

- 循经取穴:

- 乳房下房:足阳明胃经、足厥阴肝经。

- 乳房内侧:足少阴肾经。

- 乳房外上侧:手厥阴心包经、足太阴脾经。

- 根据情况下子母本原络郗穴,泻法。

- 同样的动作反过来则可补奶水,补奶水的同时需要强脾胃。

- 近取穴:膺窗、乳根。

- 配合天应灸。

- 硬块凹、凸、化脓都可以灸。

- 症: 出现脓疡,脓水无味。

- 治:隔附灸。

- 隔附:生附子切片隔于疮口处灸。

- 如无生附子可用炮附子泡水软后使用。

- 附子燥热。

-

后期

- 症: 出现脓疡,脓水腥臭。

- 例:乳岩后期化脓。

- 治:隔饼灸,自少 21 壮。

- 隔饼:白面、石硫磺、大蒜三者等量和成面饼。(

- 都是阳性的药。

- 硫磺:石硫磺。

- 石硫磺:淡黄色。(可用于内服)

- 土硫磺:深褐色。(用于外敷接骨、止痛))

- 原理:

- 行阳则气血流畅加速。可将腐烂的组织排出来,刺激新组织再生。

- 硫磺味中药中最热的药,热但不燥,行阳力量很强。

- 行阳,阳进则阴退。

- 可加针:肩井、足三里、丰隆、上巨虚、梁丘。

- 脓疮、脓疡都是阴累积其中,阳不行,所以会很硬,灸则阳气动。

- 以上初、中、后期为乳岩的正治法。

-

乳岩根治法

- 强心脏。

- 判断心脏功能已恢复:

- 大便正常,一觉到天亮,手脚不麻了,手脚不冰冷了。

- 心脏功能恢复后,即使仍有少许硬块短期内(10 ~ 100 年)都不会有影响。

- 人都会有病,不要小题大做,不影响就不要去动它。

- 更年期后的妇女仍会继续有奶水,��需要有良好的大便,以排奶水。一天两三次都正常。

-

岩症

- 可看为淤血,血症。

- 治岩症活血化瘀时基本的原则。

- 唐容川:《血证论》,《中西汇通医书五种》

胆

-

总要

- 胆在肝下方。

- 心包连于胆。

- 心脏跳动带动胆汁分泌,两者速度一样。(心脏跳动一下,胆汁分泌一下)

-

胆结石

- 症:阳陵泉下一寸有压痛点(胆石点)。胆俞有压痛点。晚上 23:00-1:00 难受。

- 治:

- 针胆石点,

- 巨阙、关元,(强心脏)

- 心俞、胆俞,

- 如果有黄疸,加针至阳,

- 肝、胆、脾、胃、胰均处于中焦。

-

呕吐胆倒

- 症:b 看作 d;

- 治:

- 胆俞,

- 日月,(胆募日月)

- 中脘,(腑会中脘)

- 足少阳胆经的子、母、原、络。

肝

-

治疗

- 针肝俞、期门、太冲、肝一、肝二、肝三,

- 如果有痛加针肝关,

- 针中脘、章门、足三里,(强土)

- 针肾俞、京门,(强水)

- 针三皇(阴陵泉、地机、三阴交),(如有积水)

- 多个穴位可分批次针,按疗程。

- 肝癌、肝硬化后期无小便。

-

胆摘除后导致的肝结石

- 因:

- 胆摘除后十五年左右,

- 肝部的总胆管处形成肝结石,很痛。(总胆管:肝向胆排放胆汁的出口)

- 治:

- 针对侧肝关,(止痛可)

- 天枢、期门,日月、肝俞、胆俞,(消导结石入大肠排出)

- 大便保持通畅,

- 如果为时症再加俞穴,

- 也可在痛处灸。(行阳)

- 一段时间后结石可消除。

-

肝、脾

- 肝、脾病时都会有黄,区别:

- 肝病:青黄。没胃口。恶心。小便很黄(肝经络阴器)。大便不好。1-3:00AM 准时醒。

- 脾病:土黄。没胃口。小便略黄。少腹肿(脾主少腹)。大便不好。身重(脾主湿,主肌肉,主四肢)。

- 正常人阳气向上升,如热气球,所以不感觉到身重。

- 肝病,会影响脾脏(木克土),导致脾脏肿大,脾病后期肌肉萎缩。

-

肝、大肠

- 肝与大肠的链接血管中无瓣膜,血可上下流通。

- 吸气时,肺挤压隔膜,隔膜挤压肝,肝血入大肠,促进大肠蠕动。

- 呼气时,血由大肠回到肝脏。

-

梦游

- 因:

- 肝藏魂。肝虚,魂夜不归肝则梦游。

- 肝阳气足时魂内藏,不足时魂外散。

- 治:

- 肝俞、期门。

- 补土强水。

-

肝久病

- 久病,脚上累积深色斑。康复过程中斑会退掉。

-

肝实、肝虚

- 肝实:阳挺不下;(肝经子穴,络穴)

- 肝虚:皮肤痒;

-

治肝

- 治木,同时强土(章门,截)��,强水推木。

- 当强土、水时,病人的胃口一直没有恢复,说明病人来的有些迟了。

- 在产生腹水的时候康复的机率在 50%。

- 在还没产生腹水时,几乎都可治愈。

- 针、灸或药,有时只吃药就可以了。

- 治疗的法则是一样的。

- 标记穴位教病人回家自己灸。

- 肝病时呕酸,肝主酸。

-

睡眠

- 人能眠,血归肝,

- 肝藏魂,心藏神,肺藏魄,

- 神、魂、魄能各得其位,能够守住的话则人一定能正常睡眠,

- 当有一个不守则失眠。

- 整个通宵不能睡:心;

- 1-3 点不能睡:肝;

- 3-5 点不能睡:肺;

脾、胰

-

总要

- 治土先强水。(截)

- 中医把胰脏归为脾脏。称脾已包含胰。

-

脾脏

- 治:

- 三皇、章门、脾俞,(治土)

- 肾俞、京门、复溜、关元、中极。(强水)

-

胰脏

- 脾脏管胃口:饿,想吃东西,

- 胰脏管味觉:感觉食物的味道。

-

咖啡与胰脏癌

- 喝咖啡会引起胰脏癌。

- 酸味入肝,克土。

- 咖啡味厚,入血,味酸,直接打击脾脏。

- 味道厚(味重)的入血分,味道薄(味淡)的入气分。

- 胃主气主卫,脾主血主荣。

- 知晓病因,方可预防,方可愈后不再犯。

-

脾脏虚证

- 四肢无力,唇口较白。(土生金,虚证时子的颜色会出现);

- 容易产生蛔虫;(治疗:实脾。)

-

蛔虫诊断

- 下牙龈有一排白点;

- 眼白部位(用手电筒照)出现多处蓝点;

- 晚上睡觉时肛门痒;

- 肚子很大;

- 虫所在部位不同,则症状也不同。

- 强脾:多运动,少胡思。

-

治脾胰脏病

- 背侧脾俞,侧面章门。

- 脾主腹,所有腹部问题都是脾脏在管。

- 腹部积水可治脾。

胃

-

总要

- 胃病大多出于饮食不正常。

- 勿饿,勿撑。

-

胃痛

- 眉间有悬针纹。

- 寒症:舌苔白厚,脸苍白,瘦。

- 治:

- 灸中脘。(去内寒)

- 针公孙、内关,足三里。(立解)

- 足三里、公孙都可以止呕。

- 热症:舌苔黄湿,脸红,胖。

- 治:

- 针中脘、胃俞、足三里,梅花针。

- 胃病者酸性的禁吃、喝,禁咖啡(酸性)。

- 自然食物酸属碱性无需禁。

- 热症用针好,寒症用灸好。

-

胃出血

- 多在胃下口。

- 大便黑,一日二三次。

- 黑便为远出血,如:胃出血。(血中已无氧所以为黑色)

- 鲜血为进出血,如:大肠、肛门。

-

朝食暮吐

- 症:傍晚时会呕吐,吐出来的是早餐吃的东西。

- 因:胃底部留宿食的部位缺少蠕动。

- 治:针中脘。

- 针灸中脘时�,会感觉胃中的食物在向下跑。

- 胃酸过多、胃胀、胃溃疡等的针灸治法相同。(处方方法可能会稍有不同)

- 但要区分寒热,及用针还是用灸更好。

-

养胃气

- 勿过饥过饱,饮食有节,不饱不饿。

-

胃为肾之关

- 肾脏有问题时,导致水太大,水会反侮土。

- 肾脏完全衰竭前,病人有极度的晕眩外,还伴有恶心,为水反侮胃,非胃病。

-

内关止吐、催吐

- 止吐:手压内关,意念不想吐;

- 催吐:手压内关,意念想吐;

- 心包管心脏,藏神,御神。

- 男左女右。(实际都行)

- 肠关可用同样方法利下、止泻。

- 内关为下针止吐大穴。

- 配合公孙。

- 方法:下针公孙、内关。

肾

-

肾石点诊断

- 肾石点一般为对侧诊断(例:右侧肾结石,则左侧肾石点有压痛点)

- 少数为同侧压痛,需两侧肾石点都查按

-

肾虚

- 复溜、肾俞、京门

- 心俞(治肾需同时治心)

-

肾主唾

- 临床水肿口渴,因为肾脏有问题,口中无唾液,所以口渴。

- 在治疗过程中唾液回来了,代表治的方向时对的。

- 小肠蒸发大肠中的水入肺,肺水津液入肾脏,肺产生口中津液同入肾脏。

-

肾结石诊断

- 诊断:肾石点处压痛点位置与结石在肾位置相对应。

- 治疗:痛点上下针(阿是穴),针后结石痛立解。

- 肾结石需要注意饮水的问题,钙片不要吃。

- 人需要钙,但不需要钙片,钙与钙片是两回事。钙片导致骨质疏松。

- 从自然食物中补钙,骨汤。

-

肾结石诊断

- 诊断:

- 耳穴肾脏处有压痛点。

- 肾石点有压痛点。

- 治:针耳穴压痛点,肾石点。

- 肾结石与肾癌诊断区别:

- 肾结石:排石时可能会有血。(用处方可以无血)

- 肾癌:会不断地排血。

- 两者的治法相同。(治症)

腹

-

淤血腹痛

- 因:因淤血导致的腹痛。

- 诊断:关元左侧外开三寸处会有压痛点。(人身左为血,右为气)

-

便秘腹痛

- 因:因便秘导致的腹痛。

- 便秘为实,分两种:

- 寒实便秘:

- 几天不上厕所不觉得难受。大肠无蠕动。

- 灸比针效果好。

- 治:

- 四花灸:中脘,关元,天枢,

- 灸足三里,

- 针支沟、照海。(不分寒热,只要是实证均治。晚上下针,次日早机会有大便排出)

- 热实便秘:

- 一两天不上厕所肚子就难受。

-

奔豚

- 症:心脏搏动很快,严重者肚脐处动脉都在一起搏动。

- 因:便秘者受到惊吓时大肠收缩,导致肝-大肠血管口处�吸住燥屎,燥屎浊气进入肝脏,由肝脏进入心脏。

- 治:

- 针巨阙、心俞、少府、神门、内关、劳宫,(强心脏,将浊气逼回去)

- 关元、天枢、中脘、支沟、照海。 (治腹部,排便)

-

盲肠炎

- 诊断:如按压阑尾穴有痛感,大叫一声,则腹痛为盲肠炎(100%确定)。

- 按压:男取左腿,女右腿。

- 下针:无所补泻。腹痛立解。

- 再下针天枢(大肠募穴),关元(小肠募穴)辅助清出大便。

-

腹膜炎

- 因:盲肠破裂导致。

- 症:破裂前,剧烈痛,破裂后(压力没有了),不动不痛,动则痛。

-

腹膜炎

- 因:

- 腹腔中进入食物产渣、粪便等,导致发炎。不动不痛,一动就痛。

- 胆堵塞导致破裂,导致腹膜炎。

- 阑尾盲肠炎破裂,导致腹膜炎。

- 症:破裂前,剧烈痛,破裂后(压力没有了),不动不痛,动则痛。

- 手摸破裂化脓处皮肤会比较热。(正常体表皮肤都是凉的,手脚为温热)

- 诊断:肚子、身上都是凉的,盲肠处发热、发烫。

- 治:

- 下针阑尾、天府、中脘、关元。

- 肘尖灸:

- 手肘弯曲,灸肘尖处(两个肘两边灸)。(三焦经经过)

- 灸到有肠鸣作响。

- 后病人会跑去厕所,排出的大多为脓血,则病愈。

- (有些西医一般为打抗生素,躺一个月自己恢复)

- 肘尖灸同时可治瘰(luo3)疬(淋巴结核)、甲状腺肿、淋巴结肿。

-

少��腹类癌症

- 症:一般有腹部癌症的病人,脚一定是冷的。手掌皮非常干,蜕皮。心悸。

- 因:

- 痞块阻阳,腹部病症阻碍了小肠热传递到脚。

- 下行到小肠的热因受阻碍逆回到心脏,心脏热传递到手的热便多。

- 下焦受堵,阳气回逆。

- 例:前列腺癌,大肠癌,子宫肿瘤。

- 握手即可感知到。

-

啤酒肚减肥

- 灸石门(三焦募穴,不再需要怀孕者可用)、阴交

-

手掌鱼际(腹)下出现深色斑块

- 病人甲:

- 因:慢性盲肠炎转腹膜炎,持续 15 年一直未愈。

- 诊断:治疗过程中斑块颜色减退则代表在好转。

- 病人乙:

- 症:右下腹痛,6 个月,手掌鱼腹处出现浅暗色块。

- 诊断:为慢性盲肠炎或腹膜炎。

- 治:阑尾穴处找压痛点,(可用工具辅助按压。也可作为盲肠炎或腹膜炎的再次诊断确认)

- 处方:大黄牡丹皮,薏苡附子败降散加减。(一剂可愈)

-

肠胃不好引起心跳过快

- 巨阙、关元、公孙、内关、神门、心俞

- 肝俞("母能令子虚,子能令母实",可令心脏跳速减缓下来。)

-

癃闭

- 小便出现问题。

- 因:膀胱炎,膀胱结石,性病,淋病。

- 治:隔盐灸神阙。(炒熟的盐,凉一下再用)

- 隔盐灸神阙也治下利。

-

腹四针

- 中脘、关元、天枢(左右)。

- 胃肠同治。

- �小便淡白,灸天枢;黄褐,针天枢。

- 此为近取穴治法,无需(不要)补泻。

- 消化系统的腑病最好治。

-

腹部有实分两种(腹诊)

- 淤血:关元左侧三~四寸处压痛点明显(人体左侧主血,右侧主气);

- 积块,肿块:腹部中央痛;

- 两种情况按三阴交均痛。

- 康复后再按三阴交均不痛。有痛则继续治疗。

- 最简单、最古老的方法是最实在的方法。

-

治少腹痛相关穴

- 三阴交、公孙、中极、关元、肠关。

-

小便带血原因

- 膀胱结石,肾结石,肾脏肿瘤,

- 肝癌(肝经络阴器,肿瘤排出时期有一段小便会带血,证明肿瘤往外走了),

-

腹腔处穴多用灸

- 腹腔处穴多用灸,因为动脉较多。

-

奔豚三种

- 肚脐周边脉跳的很快。

- 气由天枢一直上冲到心脏。

- 便秘,受惊吓,大肠痉挛,大肠沼气经血管进入肝脏,从肝脏进入心脏,导致心跳很快停不下来。

- 很好治。

肠

-

便秘诊断

- 寒便秘:

- 大肠不蠕动,几天不排便不觉得难受,小便清白。

- 寒实。隔姜灸天枢效果较好;

- 热便秘:

- 大肠蠕动,一天不排便即觉难受,但便排不出,导致肚子痛,小便黄、褐深色。

- 热实。针天枢效果较好;

- 有东西在里面,则为实。

-

便秘治疗

- 支沟、照海��。经验组合穴。(照海管阴桥脉)

- 寒热便秘均治,针后 24 小时内就会排便。

- 可再加:关元、天枢、中脘,四花灸,神阙隔盐灸等。

-

便秘堵在小肠

- 症:

- 多屁,(大肠中无东西只有气,所以只有排气)

- 便燥成颗粒,如羊矢(便),(小肠缺少津液)

- 治:

- 下关元、巨阙、章门、太白,(

- 强心,强脾。

- 心送热到小肠。

- 脾主少腹,脾主湿,送湿到小肠。)

- 支沟、照海,(

- 有名的治便秘穴位组合。

- 不分寒热,不分位置,无论大肠、小肠便秘,均治。

- 支沟:三焦经。又名飞虎。飞虎针即是在支沟上下针。

- 照海:阴跷。)

-

便秘堵在大肠头部(盲肠炎)

- 因:吃东西过多,食后立刻运动。(很容易造成急性盲肠炎)

- 症:少腹大肠头部处持续隐隐作痛,可能为慢性盲肠炎。

- 诊断:

- 阑尾穴会有压痛点。(急性、慢性盲肠炎这里都会有压痛点)

- 治:

- 针阑尾穴,(针下阑尾痛立解,食物残渣开始往外走)

- 关元、天枢、中脘、支沟、照海,

- 可同时加中药。

-

便秘堵在大肠中部(肚脐两侧)

- 症:小便浊黄,天枢有压痛点。(热实)

- 诊断:

- 按天枢穴大叫,则为堵塞在大肠。(燥矢,宿便,硬如石)。

- 燥矢的燥气过强,以至于透过横膈膜,可导致精神病。

- 治:

- 针支沟、�照海、中极、关元、巨阙、天枢。(热实不灸)

- 下针天枢,排便,后再按仍惨叫(帮助诊断),则继续下针。

-

大便燥或湿

- 针法相同:支沟、照海、天枢等

- 处方对两种情况治法则不同

-

大肠癌

- 不管什么癌,同样辩证论治。

- 这里的症都是大便排不出来。

- 症:想尽办法仍然便秘的话,有可能真的是大肠癌,可能有痞块在里面。

- 治:同大肠治法,加痞根穴,消积穴等。

-

内痔疮、血痢(大肠中部末端)

- 症:大便与鲜血混合排出。

- 因:可能为内痔,大肠炎,肠漏(痔疮手术导致)等。

- 治:

- 肠风下血:从尾椎骨沿脊椎向上按,到第十四准前预计会有约三个压痛点,每个点隔姜灸。(可以教病人回家灸)

- 次日大便排血较少,灸到不排血为止。

- 对肠漏治效也非常好。

- 针承山、孔最、长强。

- 天应放血。

-

红、黄、白肠

- 小肠:红肠。

- 胃:黄肠。

- 大肠:白肠。

背

-

灸膏肓

- 可灸百状(500 状),灸后胸腔内气很旺。(可能会口干舌燥唇干裂)

- 再灸气海、石门、关元、中极、阴交,都可以,

- 再灸足三里,以下导热气。

- 因为目的是将热气导到脚上去,以达到治疗效果。(脚热的人则无癌�症,心脏病,中风等)

- 灸膏肓时,肚子里会咕咕一直叫,说明灸对了。

- 当不知道如何治的时候,就去想灸膏肓。(灸完膏肓一定要灸足三里,以下导热气,不然会一直口干舌燥唇干裂)

-

膏肓痛

- 证:痛如螺丝刀钻痛。

- 很多警察,情报人员有膏肓痛。(抓犯人时紧张用力所致)

- 平时拉扯东西时用力过强,也容易伤到膏肓穴。

- 因:

- 膏肓穴处藏有动脉,肩胛骨与肋骨的摩擦容易伤到动脉,而产生淤血。

- 治:

- 膏肓穴放血(针效果达不到):

- 放血戴手套。

- 将皮肤捏起后刺破皮肤,挤点血出来,燃后用火罐吸放血。

- 正常放血后当场即可去痛。

- 如果还有痛,则可能是淤血没有放干净,或还有其它淤血压痛点。(如有其它压痛点,则再对其他压痛点进行放血)

- 放出的血颜色变鲜红淡后,起罐。

- 膏肓穴压痛点处放血。(唯一有效治疗方法。可用辅助工具探压。放血后当场即愈)

背痛

-

原则

- 肚脐(第十四椎)上横着痛,阳维脉病,用命门以上的穴治;

- 肚脐以下痛,带脉病,用命门以下的穴治;

- 近取穴。

-

背痛三种

- 痛在中间,督脉、后溪。

- 痛在两边膀胱经,虚:委中,实:束骨。

- 横着痛:

- 胸膈一圈肋间痛:阳维脉病,针外关。(通常配合足临泣穴一组在用)

- 命门以下痛:带脉病。

-

背痛下针

- 痛在督脉,下针后溪;

- 痛在足太阳膀胱经,下针委中;

-

单椎痛 1(关节痛)

- 病人一切正常,只有第十三椎痛,则针十三椎左右膀胱经俞穴(三焦)。

- 再针三焦经的子穴,加强效果。

- 只有第十一椎痛,其它都正常,针脾俞、商丘。

- 下到子穴时,第十一椎会开始发热。

- 单椎痛治法原理:导引。

- 下脾俞,是在告诉身体将要集中气血在这个点上进行治疗。

- 下子穴后,气血就回到第十一椎。

-

单椎痛 2

- 症:只是单椎点痛。

- 治:

- 椎痛点外开一寸半下针。

- 如果痛点处与脏相关,则加针相应脏经子母穴等。

腰

-

腰痛

- 阴谷、委中

- 承山(让脚有力,承山,让肩膀可承山之重。)

-

腰椎痛

- 证:腰椎痛。

- 治:取对侧腰腿点。

- 对侧委中下区域找压痛点。

- 腰痛处越靠向外侧,委中下找压痛点越靠向外侧(小脚趾侧)。

- 奇穴平补平泻。

-

带脉

- 带脉经只有三个穴位:带脉、五枢、维道。

- 与妇人的白带、赤白带,带脉的痛(环腰痛)相关。

- 带脉经病,如下半身坐在冷水中。(甚至会听到水声)

- 环腰痛:带脉经病。

-

腰痛

- 膀胱经坐骨神经痛:针委中。

- 腰痛在各经上取穴下针就好。

- 不要动脊椎间盘突出,关系不大,动也不一定能好,反而可能引起其它问题。

-

腰痛在华佗夹脊经

- 治疗:足三里、足临泣。(专治华佗夹脊痛,没有书籍记载,是老师练气功的师兄感受的)

- 华佗夹脊经:督脉旁开五分。

臀

-

痔疮

- 内痔:先血后便。不痛;

- 外痔:先便后血。很痛。

- 血便:血便混合,此非痔疮,为大肠炎

- 外痔治疗:戴塑胶手套,捏住痔疮,三棱针放血,小一点的火罐(将痔包住即可)除脓血。脓血除则痛除;

- 痔疮用穴:

- 长强、秩边、孔最(肺经郄穴,肺与大肠是表里),温溜。

-

环跳区域痛

- 症:经治疗已近康复,只剩环跳处一小块痛。

- 治:

- 加埋同侧耳针:

- 找耳穴压痛点

- 搽拭酒精,再将酒精搽干净,(耳部要保持干燥)

- 捏制夹取耳针埋于痛点处。

- 埋 6 天,期间勿碰水。

- 如碰水感染,则立刻取消毒。(耳朵放脓,下针两侧曲池)

- 6 天后可自行取下,干棉花搽拭消毒。勿用酒精棉。

腿

-

委中放血

- 方法:

- 对墙踮脚站立

- 委中搽涂酒精,拍拍则青筋出

- 青筋上放血(勿正对,防血喷到脸上)

- 无血则火罐吸

-

膝盖痛

- 整个膝盖痛:针膝五针(治风湿关节炎,急性扭伤)

- 一处痛:循经取穴

- 膝五针:

- 鹤顶,

- 左膝眼、右膝眼,(雀啄术,膝眼无转针,膝眼两针成 90 度)

- 阳陵泉透阴陵泉,

- 加针膝关。

-

膝盖

- 膝盖治疗一般两个膝盖都针。(平衡治疗,以免病侧膝盖影响好的一侧)

-

膝五针

- 鹤顶,(膝盖头边沿正中)

- 左膝眼、右膝眼(雀啄术,膝眼无转针,两膝眼针成 90 度)

- 阳陵泉透阴陵泉

- 加针膝关。

-

腿痛

- 腿痛不在正经上的,大多痛在蹻脉。

脚

-

治脚定律

- 脚腿受伤要尽快治疗以康复。人需要动。

- 手受伤相比没那么急。

- 脚伤恢复速度比手伤快。

-

脚扭伤

- 症:右脚扭伤。(很快可以治愈)

- 针:

- 右侧:商丘透丘墟。(一寸半针,沿筋下方透刺)

- 左侧:

- 商丘(对侧治疗)

- 大都(病人右脚脾经痛,补脾经虚证)

-

脚外侧扭伤

- 治:针手外侧(关节对称治疗),��加其它方法。

-

急性扭伤

- 治:

- 针手三里(扭伤大穴)

- 膝盖处解穴

- 八法穴,流注穴(急症较有效)

- 边捻针边活动扭伤处,使气流通

-

脚后跟痛

- 证:脚后跟不能踩地。(50 岁以上的人患此很多)

- 治:

- 近取穴:

- 水泉

- 对侧大陵(朝劳宫方向刺)

- 补肾

- 六味地黄丸专治后跟痛。

- 脚后跟的问题都是肾脏在管。

-

治脚不能走

- 前侧下针足三里,后侧承山、飞扬。(都是强壮脚的穴位)

-

脚掌前端痛

- 由脚掌前端下方到大拇趾(趾甲底端内侧)肝经。

- 胆经到肝经路线。

-

脚部三血脉

- 太冲脉:管血、肝脏;

- 冲阳脉:管胃气;

- 太溪脉:管肾脏;

- 有脉则生,无脉则危。

肩

-

严重肩提不起来

- 治:

- 针大肠经

- 条口透承山

- 肩部放血+火罐吸

- 加处方活血化瘀

-

肩膀疼旧伤

- 针:申脉、后溪。

- 放血压痛点。(捏皮肤点刺,挤血,上火罐)

- 淤血放掉后,疼痛会恢复很快。

- 放血一般无后遗症。

- 血颜色由浓稠深变为鲜红淡,则起罐。

- 颈项处均可放血。

- 古代用水蛭吸淤血。

-

肩膀痛

- 后溪、阴谷、��委中。

-

右肩痛

- 症:右肩沿手三阳经痛。喜按。(喜按为虚证)

- 治:

- 左侧后溪(补)

- 左侧曲池

- 左侧中渚(顺经针)

- 左足三里

- 左足临泣(胆木本生火)

-

抬肩三证

- 手不能抬:手阳明大肠经;

- 手不能梳头:手少阳三焦经;

- 手不能后摆:手太阳小肠经;

- 手三条阳经控制三个动作。

- 虚实再由病的时间判断,继而下针子穴或母穴。

-

肩井、肘尖灸

- 治身体各处所有淋巴结肿胀。

- 如:甲状腺肿,腮腺肿大,腋下淋巴肿大,乳房腺肿,胯下鼠膝部淋巴肿大。

- 同时灸足三里导气向下。

臂

-

三焦经手臂病

- 手不能梳头;

- 食物不能入嘴:食物夹到嘴边即丢掉;

- 治疗:实子,虚母。

-

反关脉

- 寸关尺脉不见,列缺-阳溪脉很大。(经脉气弱,络脉气旺)

- 出现反关脉者,非大富即大贵。

手

-

手不能握

- 症:关节痛,手不能握拳

- 治:

- 针合谷、三间透劳宫

- 可加针三焦经取穴

-

手��指关节炎

- 三间透劳宫。

-

手不能张

- 症:中风手不能张

- 治:针合谷透后溪

-

扳机指

- 症:食指弯曲不能伸

- 治:

- 放血:食指第二横纹中部浅刺放血(挤出两滴血后会有黄水)

- 挤出黄水后慢慢即可恢复

- 可加隔姜灸

-

中指红肿

- 症:伤科八风八邪。

- 治:

- 中指与手掌关节处两侧关节中间下针。

- 留针 20 分钟。

- 起针时不要按针孔(泻法),流出些淤血出来,淤血出则气循环,加速手关节恢复。

- 脚扭伤时,同样可用。

-

专门治疗手麻

- 同侧下间使,对侧下大陵。

- 导引法:

- 下针间使,告诉身体要治这里。(目标)

- 对侧子母补泻,当场见效。(射箭)

皮肤

-

总要

- 针皮肤病主要以治肺为主

-

皮病五穴

- 曲池、合谷、血海、三阴交、筑宾。(治皮肤病必取五穴,针后皮肤痒立止)

-

湿疹

- 因:衣服过紧

- 治:

- 根据位置循经取郗穴

- 例:

- 鼠蹊部湿疹:针肝经郗穴(只有肝经经过鼠蹊)、筑宾(下半身解毒)

- 腋下湿疹:针曲泽、曲池

- 皮肤大面积湿疹:

- 梅花针拍击,火罐吸

- 再下针曲泽、曲池

- 注意:

- 麻、痒均为虚证

- 艾叶煮汤搽拭皮肤可止痒

-

卫气

- 功能:根据外界环境冷热开敛皮肤毛孔。

- 卫气不够时,毛孔开闭功能失调,多汗。

-

脂肪瘤报刺

- 避开血管。

- 刺后留针。

-

治皮肤病五大穴

- 曲池、合谷(气脉),

- 血海、三阴交、筑宾(清血作用),

- 例:病人全身皮肤痒,

- 下针:

- 曲池、合谷,上半身痒去。

- 血海、三阴交、筑宾,下半身痒去。

- 还有皮癣,则委中放血。

骨

-

全身的骨由肾脏所管

- 中医骨的观念:全身骨骼有一个起点和终点。

- 骨起点:髋关节处。

- 骨终点:四肢末梢。

- 每两年骨骼更新一遍。

-

肾、骨、髓、脑

- 肾主骨,骨中有髓,脑为髓之海

-

骨质酥松

- 诊断:环跳穴痛(非外伤导致)

- 治:

- 针:大杼

- 肾俞、京门、复溜(肾主骨)

- 饮食:

- 吃:骨头汤(鸡骨头、鱼骨头等)

- 忌:钙片(纯钙人体不吸收,反伤骨头,易造成肾结石)

- 注意:

- 要从食物中获取复合钙

- 纯维 ABCDE 不能吃(伤心脏��),要从食物中获取

-

脱臼

- 例:臂关节脱臼(一三五两周疗程后不再复发)

- 治:针大杼、绝骨、肾俞、京门、天应(痛的地方下针)

-

脊椎痛无法弯曲转动

- 因:阳气受阻

- 治:

- 针后溪

- 大杼(骨会大杼)

- 绝骨(髓会绝骨)

- 第六椎下灵台、督俞

-

尾椎骨撞伤

- 刚撞伤:放血承山(此时承山处会有青筋冒出,放血当场就好)

- 撞伤较久仍痛:针承山及其附近压痛点

-

尾闾痛

- 承山附近找压痛点下针。

- 承山附近如有淤血青筋则可放血(刺破,火罐吸)。(放血当场去痛)

- 放血时要在病人身边留守,以免放血太过。

- 如有积水,则血色偏淡。(混有水)

-

化骨突

- 治:

- 骨突处报次法

- 例:阳池穴处骨突,报次后次日骨突变小,再次报刺直到消掉

- 中药治法:

- 川穹磨成粉,放于棉布包中贴于骨突处,慢慢即可化掉骨突。

-

胫骨骨折治疗

- 大杼、梁丘(足阳明胃经郄穴),加处方。(三个月康复)

- 按大杼不再痛了,代表骨康复了。

- 骨有病时一般膝盖会先痛(大多痛在左膝)。(支撑身体)

-

骨病

- 骨病刚开始时环跳处一定有痛。

- 所以环跳痛要特别注意,因为不单单可能是神经痛,可能是骨病,骨有被损伤。

- 如果环跳痛针一次就不�痛了,属于神经痛。

- 针多次后仍痛,骨病。

- 治疗到环跳不痛了,代表骨病去掉了。

三焦

-

三焦

- 上焦:

- 胸蔽骨以上。

- 如雾,很清,干净。

- 小肠蒸发大肠水上升。

- 中焦:

- 胸蔽骨到肚脐。

- 如沤,

- 中焦气快没有的时候,会一直打嗝。

- 下焦:

- 肚脐到曲骨。

- 如渎,

- 三焦都是黄色。

-

心包与三焦

- 心包络和心脏都络于舌头后面。

- 内脏与外面的器官通过包络与三焦相连。

- 心包与三焦为表里经。

- 心包经与心脏在一起,所以偏于走阴。

- 三焦完全行阳(气)。

- 因为三焦行阳气,所以全身上下内脏之间布满三焦,无所不至。(肌肉、内脏间的油网、网膜)

- 腑:消化系统,胆,小肠,胃,大肠,膀胱,三焦。

- 脏:肝,心,脾,肺,肾,心包。

- 三焦、心包,抽出来后为五脏五腑,放回去为五脏六腑。

- 腑为阳。

- 脏为阴。

-

淋巴、腺体、内分泌系统

- 均由三焦管。

- 三焦经上找到的压痛点既是治疗相应病证的阿是穴,最好的下针的地方,不一定非要在穴位上下针。

-

三焦经

- 手少阳三焦经与其它阳经交会处,即是该阳经原穴处。

- 三焦行阳,三焦有原,油网密布全身。

- 三焦只走阳经,所以只有阳经有原穴,三焦为源。

妇科

-

总要

- 正常人:心脏每月将奶水沿任脉、冲脉、足阳明胃经下导道腹腔(卵巢、子宫)。

- 白色奶水受小肠热成红色排出。

- 二七天癸至,七七天癸竭。

- 现代天癸至时间提前,因营养过剩,导致早熟。

- 饮食要简单,好的东西吃一点点就好。七分饱。(地瓜、萝卜、咸菜就很好)

- 古人寿命更长。

- 奶水久积在乳房中:乳岩。

- 奶水久积在腹腔中:子宫瘤、卵巢瘤。

- 女生脚是热的,代表小肠温度够,则每 28 天月经正常排出。

- 月经提前:热症。

- 月经延后:寒症。(30+天才来)

-

治寒(月经延后)

- 灸合谷、三阴交、中极、关元。

-

助孕

- 症:不孕。

- 诊断:脚冷一方的原因。

- 治:

- 女:灸三阴交、中极、关元。

- 灸疗期间来月经无影响,会使月经更流畅。

- 灸到月经周期正常。(28 天)

- 月经开始前一周胸部会感觉胀。到月经结束后胸部压力恢复正常。

- 可加中药配合。

-

绝孕

- 治:灸绝孕、石门、阴交。

- 可加中药配合。

-

痛经

- 症:月经时痛。

- 因:

- 小肠火太弱。所以生理期期间生冷的不要吃。

- 生理期勿行房,会阻碍气血下行。

- 治:

- 痛时下针三阴交、血海,(

- 有名的两个止痛经的大穴。

- 时机。

- 三阴交下针,大多当场去痛。如果还有些痛,再下针血海。

- 痛经时相应穴位会有压痛点。

- 大多针一次就不会再痛了,如果有再痛着,下个月痛时再针一次。)

- 同时可灸三阴交,中极、关元。

-

下血

- 鼻血不止:天府。

- 吐血不止:中脘,内关。

- 肠漏下血:同治肠风下血。

- 月经下血:

- 症:月经持续两三周。

- 治:

- 针隐白,留针 20 分钟。

- 一般当天或隔天血止。

-

赤带、白带

- 过去“十女九带”。(宅于闺中,情绪影响)

- 症:白带,色清淡,无气味。

- 因:寒湿下注。

- 治:

- 远取穴:

- 针隐白,(隐白对治疗白带效果也非常好)

- 针足临泣,(带脉与此带相关)

- 针三阴交、血海。

- 近取穴:

- 水道、归来、曲骨、天应,

- 白环俞,(白环俞为治疗肠风下血、白带很有名的穴位)

- 灸。

- 症:赤带,褐色,气味重。

- 因:湿热下注。

- 治:

- 不用灸。

- 下针同白带。

- 赤带、白带的寒热去掉以后湿就没有了,才能根治。

- 炎湿同治。去炎治标,去湿治本。(湿不去,炎会复发)

- 脾主少腹,所以少腹的湿统有脾经所管。

- 所以阴陵泉、三阴交、地机都可用。

-

子宫肿瘤

- 触诊:触摸腹部可感觉肿块如堆积的乒乓球、桔子。

- 月经不正常。

- 三阴交有压痛点。(

- 少腹肿瘤、肌瘤、水瘤、淤血块,三阴交均会有压痛点。

- 实证腹痛:三阴交有压痛,拒按。代表少腹中有长东西。

- 虚证腹痛:隐隐作痛,三阴交喜按。代表少腹中没有长东西,只是虚。

- )

- 症:子宫瘤,宫颈癌均为实证。

- 治:

- 天应隔姜灸。(行阳)

- 针隐白止异常出血。(如果有)

- 下足三里、冲阳、解溪。(脾胃表里)

- 加循经取穴。(痛在哪经,取哪经的穴位)

- 针,灸,药同下。(针,灸勿同时间用在同一个穴位上)

- 痞根,消积。

- 膀胱经八廖穴哪个有压痛点针哪个穴(阿是穴)。(八廖对妇科很有效)

- 有肿瘤产生时,代谢会延缓。

- 例:子宫瘤导致绝经时间延后。(正常四十九绝经,55 岁后仍月经可能为子宫瘤 )

-

更年期潮热

- 治:

- 强心脏。

- 睡觉左侧卧。

-

睡姿

- 平常睡觉右侧卧(左主血,右主气),有助于让血归肝。

- 更年期的妇女,左侧卧睡,有助于减少潮热现象。

-

妇人逆经

- 证:每个月固定流鼻血。

- 治:针照海。

- 任脉管经血,任脉平时上行,月经时逆行,由心脏导奶水向下。

- 当阴蹻脉病时,会推下行奶水向上,阻与腹部,奶水入阴蹻,由鼻口出。

-

耳穴子宫肿瘤诊断

- 诊断:耳上端三角窝处有凸�起。

- 肾主耳,肾属水,所以耳朵是最凉的地方。

- 所以耳朵上的伤口不容易痊愈。

孕妇

-

总要

- 针灸在孕期非常好用。

- 卵巢部位的穴灸可助孕。

- 腹部禁针(神阙以下,免伤胎儿),合谷、三阴交禁针。

- 孕妇可泻不可补。

-

安胎

- 治:泻合谷,补三阴交。

- 灸隐白、三阴交。(旺血,脾统血)

-

堕胎

- 治:补合谷,泻三阴交。

- 合谷为气穴。

- 血旺气衰为安胎,反之堕胎。

- 胎儿没有呼吸(没有气),完全靠血在滋养。

-

胎位不正

- 治:针膀胱经至阴。(隔天胎位即正)

-

孕吐

- 治:针公孙、内关,(下内关时,让病人心想“不想吐”)

- 中脘、足三里。

-

孕期感冒发烧

- 治:放血少商、商阳、大椎。(一定退烧)

- 如果有壮热(大热、燥热),多为便秘。

- 加针支沟、照海。(

- 通便大穴。

- 孕妇气很旺,气脉玄,脉很快。

- 支沟照海一动三焦气,大便很快出。 )

-

孕期水肿

- 治:针三皇(阴陵泉、地机、三阴交),

- 可加针太冲、水泉、太溪。

-

产妇生产

- 产妇生产为正常生理现象。(不要小题大做)

- 过去产妇为��蹲姿接生。

- 临产前会有合谷脉动(合谷到商阳整个脉动),有合谷脉动是再蹲。(保持体力)

- 因为蹲姿,所以小孩子出来的时候胎盘跟着就出来了。(躺着生则需要人工拿出来,胎盘要赶快拿出来,堵在里面会导致子宫大出血,很危险)

- 如果胎盘未出,则针昆仑、太溪。也可加针天应、中极、关元。

- 如果产后大量出血,则针隐白可止血。(

- 隐白为妇科止血大穴。

- 如果没有隐白穴,则取脾经在脚步最末端穴位,如太白。同时可取肝经穴位,肝藏血。一般在土上治疗即可。

- )

- 无痛分娩可下针三阴交、合谷。(产妇会感觉到“阵动”)

-

初母乳奶水胀不出

- 初母乳奶水胀不出,先用葱白涂,再调转过来用葱白葱叶链接处涂,即出。

-

退奶

- 取胃经上的泻穴(子穴,陷谷、上巨虚)。

-

孕妇分两种

- 血旺气衰:胎儿会成长的很好;

- 气旺血衰:由于生气等原因导致,可能会落胎;

- 怀孕时,胎儿都是靠血在滋养。

- 合谷为气。

- 三阴交为血。

- 安胎:补三阴交,泻合谷;

- 孕妇合谷,三阴交禁针。(以防补泻出错)

- 孕妇腹部禁针。

-

头旋判断下一胎性别

- 顺为同性,逆为异性。(同、逆相对这一胎而言)

儿科

-

儿科辩证

- 食指正面:风关、气关、命关(食指第一节)

- 黑的青筋在风关:病在浅表,易治。

- 青筋已经到气关:病情比较重。

- 青筋已经到命关:基本比较难治了。

- 同样是治好病,找治愈最快的方法。

-

小孩子退烧

- 第一天指针法退烧。

- 第二天中午胃口恢复,退烧,则病愈。

- 如未退烧和恢复胃口,则再继续指针法退烧,大椎、少商、商阳放血等。

- 经筋指针时注意用力要适度。(避免搓伤小孩子皮肤)

精

-

精血

- 腑(消化系统)吸收的营养,通过三焦传输给脏。

- 房事时人亢奋,五脏六腑气开始旺,五脏六腑元气进入三焦,由三焦进入胞户。精进入胞户前为黄色,经小肠热变为血,进入睾丸温度下降变为白色。

- 如果小肠温度不够,则进入睾丸的为红色的血。

- 精和血是一样的。

- 平时精处于五脏六腑、三焦中,随时会聚集到胞户。

- 睾丸生精不准确,古时太监仍有精(稍少)。

- 心平气和以藏精。

- 三焦只行阳,运送,动力。

-

女人

- 奶水向下走,月经为残渣。

- 白精向下走,所以女人没有胡子。

-

男人

- 精处于精宫,精生成过程中的残渣沿任脉向上走,到口唇旁生为胡须。

- 精宫处储有纯浓度精血。

气

-

气

- 正常人气先于血行六寸

- 气走太快则脉跳很快

- 气有余则病人燥热(气为阳热)

- 治热症一般会把过剩的气散掉

- 辨证:

- 真热:口渴,针泻

- 假热:不渴,脉大,针补

血

-

止血

- 截法:

- 伤口上下一寸处下针

- 先下针靠近身体的一侧

-

内出血

- 血无止法,在于消导,自然停止。

-

大出血后补血

- 原理:肝藏血,心主血,脾统血

- 治:

- 针强土(开胃口)

- 吃羊、牛肉(红肉类)

-

淤血

- 肌肤甲错(小腿下半段),内有淤血(常在少腹)。

- 渴但不想喝水,内有淤血

- 淤血块常常会造成其它特殊的怪病。

- 唐容川《血证论》:久病必淤。

-

两种淤的治法

- 血淤:活血化淤;

- 气淤:(痞块,硬块,积块,肿块,肿瘤)行阳,让阳气流畅,阳不行则阴积;

- 阳先行六寸,阴开始走。

- 阳:气,水蒸气;

- 阴:血;

-

血癌患者

- 第六椎压痛。康复后则无压痛。

- 白血球增多,是因为督脉得到不正常营养。

- 4 周康复。

-

血症

-

脏腑内出血

- 因:因病出血。(如胃癌等)

- 治:(以胃为例)

- 下针:公孙、内关、胃募穴等。

- 出血多属实证,可用子穴。

- 不针本穴。

- 例:胃出血,不针足三里。

- 本穴会让阳行的更快,会加速胃的蠕动,出血更多。

-

外伤内出血

- 因:因外伤导致的内出血(属伤科)。(如:被马踢到,车祸,高处坠下等)

- 治:

- 放血:然谷。

- 如仍有胸痛,继续放血三毛、冲阳。(这时的穴位上都会有青筋,三棱针刺青筋放血。如果病人昏迷,一般三穴放血后都会醒过来。)

- 如果放血苏醒后,胸腔内有痛,则针肩井、足三里。

- 针后会有黑色大便出。(肺与大肠表里,穴渗透到三焦油网,由三焦到大肠)

-

水

-

水

- 正常人水一定要汽化,身上不能有多余的累积的水。

- 每个人都有癌细胞,只要把水排泄的很好,癌细胞永远不作怪。

- 没事不需要去体检。

-

水之流向

- 食物中的水入大肠,大肠水入肺脏,

- 肺脏水入肾脏,肾脏水和营养(经小肠加热)入命门(所以命门很热),后沿营养督脉入脑,水沿太阳经上行。(第一次汽化,五粮液,茅台)

- 人身体一定要有水(不能把水忽略掉或失掉),中医讲气,这里就是在讲水。

- 寒症之水都是冷水,冷水对疾病有利,所以要把寒水排掉,但同时不能伤到好的水。方法是想尽办法把水汽化。健康的组织喜欢汽化的热水。水汽化后环境改变,利于健康组织,不利于疾病,疾病无水则慢慢去掉。

- 看病也要看水。

-

�膀胱中水来源

- 肺中的津液入肾脏(金生水),肾水入膀胱;

- 三焦中的津液受小肠热入膀胱,膀胱中的水受小肠热汽化入肝脏,帮助清理肝脏(水生木);

- 三焦者水道出焉(三焦脏腑间的油网)。

- 膀胱上口,即是三焦津液进入膀胱的地方,需有小肠的热。

-

水道相关

- 阴陵泉、三阴交:开水道,减少尿液在肾中停留时间,减轻肾脏负担,辅助加速肾脏功能恢复。

- 如有水肿可加地机。

-

治水

- 土制水,土健强则水归位,反之则水泛滥。

- 治水肿,去水+强土。(不强土则水退后仍会再来)

-

治水肿

- 脸水肿:阳明经上取穴。

- 下半身水肿:水分、水道,三皇。

-

膶动

- 因:水累积于皮肤中

- 治:

- 利水

- 强土

- 针三皇(阴陵泉、地机、三阴交)

- 注意:

- 脾主湿,湿与水不同

-

治水大穴

- 阴陵泉,泉者水源也。

- 其它常用穴位:水分、水道、关元、中极、三皇。

-

三皇穴

- 阴陵泉(天皇),地机(地皇),三阴交(人皇)。

- 左右三皇下针,专治水肿。

- 这段经又称水道。

- 治水肿起针时,三个穴位常会出水,可任其自流。

- 三皇同样可增强脚力。

-

下半身积水两种

- 脚、腿均肿,肾脏问题;

- 脚踝肿(腿不肿),心脏问题;

中风

-

中风预兆

- 手前面三个指头麻,六个月内中风;

- 足阳明胃经上麻(足三里、上巨虚、下巨虚、丰隆),两周内中风。

- 防治:灸足三里,灸到不麻(每日灸九、十一、十五壮等),起了疤痕、水泡没关系;

-

中风下针

- 先针健侧,后针患侧。

- 两边都要下针,取得左右平衡。

- 留针中弯掉的针要及时换。

-

治中风大穴

- 百会、风府、肩髃、曲池、外关、合谷

- 风市(三寸针,深针到骨头边)

- 阳陵泉透阴陵泉、绝骨透三阴交

-

左侧中风

- 症:病人左侧中风,讲话不清。

- 治:

- 百会

- 前顶(增强百会效果)

- 廉泉

- 天突(一寸针,浅针五分,针放倒对着胸腔入针。祛痰,帮助讲话)

- 中风身体部分下针,先下针好的一侧(先健侧):

- 右肩髃、曲池

- 右外关(祛风)

- 右合谷(如果手弯曲不能张则下针)

- 右风市(深针)

- 右足三里(让脚有力量)

- 右阳陵泉透阴陵泉

- 右绝骨透三阴交(髓会绝骨,脑病治此)

- 左侧对应穴位(后患侧)

- 巨阙(下针一寸。心开窍在舌,舌为心表)

- 关元(心与小肠相表里)

- 风中脑一般为深针。

- 初患中风,针一两次即可康复。

-

右侧瘫痪

- 百会(治脑部受伤百会一定要下针)

- 通天(��排脑部淤血)

- 合谷透后溪

- 外关透内关(加速三焦系统循环)

- 曲池、风市、阳陵泉透阴陵泉、绝骨透三阴交

- 如果神智不清则加针涌泉。

- 如果讲话不清楚可加针天突、廉泉。

- 风府

- 肾俞(肾主脑)

- 京门(肾的募穴)

- 阴谷、委中(增强四肢的控制能力,腰背委中求,委中下针后腰背的力量会加强。)

- 承山(对着胫骨下针,一直进针到扎到胫骨,增强脚掌的控制能力)

-

脊椎受伤瘫痪

- 症:脊椎受伤瘫痪 17 年。治疗 3 周,每周两次,恢复很快。

- 治:针灸为主,汤药辅助。

- 下针:

- 百会、神庭、廉泉

- 天突(祛痰,一般瘫痪病人痰多,久坐伤气积痰)

- 健侧外关、合谷、曲池

- 巨阙(瘫痪均下巨阙,心藏神,指挥脑)

- 关元(巨阙一定要配合关元同用,为导引)

- 足三里(增强脚力,恢复胃气长肌肉,脾胃相表里)

- 风市(深针到骨)

- 阳陵泉透阴陵泉(透针使阴阳交接,加速气血循环,重病者透针时腿会有弹起)

- 绝骨透三阴交

- 涌泉(涌泉络百会、络脑,针力可直接透到脑部,加快脑部的神智恢复。下针速度要快,减轻入针疼痛。)

- 风府(朝舌根方向入针。治中风大穴,帮助讲话。)

- 肺俞(增强肺气,帮助发声,肺管喉咙会厌、腭垂)

- 心俞(心肺恢复有助上焦恢复,上焦可影响语言能力,听力,智力,记忆力等)

- 灵台(督脉上的穴�位可下直针,两边的穴位需斜刺)

- 督俞(灵台、督俞管整个督脉,增强脑部的智力清明)

- 肾俞(膀胱经气脉在腰部的凹陷处)

- 京门(肾俞、京门增强肾气,肾主骨,主脑髓,主记忆)

- 脾俞(增强肌肉)

- 阴谷、委中(增强腰力,腿力)

- 承山(正对骨头下针,深针到骨,增强脚力)

- 肩髃(平补平泻)

- 曲池(母穴上做补法,插提补或捻转补)

- 合谷(无所谓补泻)

- 外关(无所谓补泻)

- 侠溪(随补,可加捻转补+提豆许)

-

中风

- 风中脏:

- 嘴不能讲话。

- 脏深针,三寸针到骨边。

- 阳陵泉透阴陵泉、绝骨透三阴交,不要透出皮肤。

- 风中络:

- 肌肤不仁。

- 皮浅针。

- 风中脏:

面部中风

-

总要

- 均可治好。

- 因:面部两侧受冷热不均。

- 例:大汗后吹冷风。(电风扇也不行)

-

中风

- 症:

- 健侧:被抽拉侧。(笑时可动)

- 患侧:看似正常,实际不能动。(笑时不能动,肌肉麻木,眼、嘴无法控制)

- 治:

- 先针健侧的对侧合谷,(面口合谷收:所有脸上、嘴的问题均可以在合谷上治疗。同具麻醉作用。)

- 针地仓透颊车,瞳子髎。

- 先针健侧,再针患侧。

- 两侧针完后,

- 针水沟、承浆。(起固定中正作用,如果不下这两针,过几天可能又歪到另一边去了。也可能是风没有除尽。)

- 面部中风患侧无表情,健侧肌肉抽拉。

- 新病只治健侧就好。

- 久病健侧患侧同治。

- 面部中风患侧涂鳝鱼血治疗。鳝鱼血干后进行牵拉。

-

右脸中风

- 症:右脸中风 14 年,眼皮无法闭合。

- 治:

- 左侧合谷(麻醉,面口合谷收)

- 右侧地仓透颊车(下针地仓后捻一捻针,提针到真皮层,透刺到颊车)

- 右侧瞳子髎(恢复眼皮控制)

- 右侧阳白透鱼腰(针快速刺过皮层,减少疼痛)

- 左侧解溪(补阳明,下眼睑。指甲切开两筋,随补下针。)

-

中风半身瘫痪流涎

- 症:由瘫痪导致吃饭时嘴流涎。

- 治:

- 针透穿地仓(穿透到嘴里),拉锯式推拉。

- 次日再透拉。(大概两三次流涎可止)

-

预防

- 洗头后要擦干,尽量避免受风。(汗出避风)

- 大汗时勿受凉。

- 在大汗时皮肤受凉,此时体内热汗向外出,外部凉毛孔关闭,会使汗液积于皮肤和肌肉中间。

- 导致皮肤痒(汗未透发)。

- 泡个热水澡让汗透发出来就好了。

- 所以流汗就要透发。

- 心主汗。

-

备注

- 治中风下针,先下针好的一侧,再下针病的一侧。(先健侧,后患侧。)

痞块、肿块

-

脓块(痈疽)三种

- 红色肿块,白色头(也叫白头);

- 白色肿块,没有头;

- 凹陷的;

- 治疗:

- 第一种:用三棱针挑破皮肤,把脓吸出,上外敷药,或灸(从痛灸到不痛)。

- 第二种:灸(从不痛灸到痛),或烧针(燔针)。

- 第三种:只用灸,从痛灸到不痛或从不痛灸到痛。

-

痞块辨别

- 良性痞块:

- 表面平滑,可移动。

- 摸上去表面皮肤软软的、滑滑的。

- 治:三个手指掐住肿块,报刺针。(八个方向要刺到肿块的边缘)

- 适用于良性

- 例:

- 症:膝盖侧几十年肿块,手按可滑动。(会滑动的肿块多为良性)

- 治:报刺。(不留针)肿块。

- 非良性痞块(癌肿块):

- 表面皮肤坚硬、粗糙,成岩石状,不规则不均匀。

- 不可用烧针、报刺法。

-

烧针法治痞块

- 烧针(燔针)

- 治疗:脂肪瘤,黑痣,化脓。

- 时机(何时可用):

- 良性时期的痞块(非良性的勿用);

- 方法:

- 28 号针,

- 针蘸麻油(不易引起火灾)用火焰斜烧(重复三次),后趁热使用。

- 三针法:

- 第一针:从上方中心刺入。

- 第二针:从前侧底部刺到中心。

- 第三针:从后侧底部刺到中心。

- 效果:

- 一般针后第二天肿块会缩的很小,可再烧针一次。

- 一般两次烧针即可完全清除。

- 化脓:先用火罐吸脓,后用烧针直接在伤口下针。

-

报刺法治痞块

- 报刺法(飞针引气法)

- 治疗:软骨突出,脂肪瘤等。

- 方法:

- 手捏下针处,

- 直针到底部(可感觉到),左右捻捻(称为燃针),提针到皮层,

- 左方斜刺到底端,左右捻捻,提针到皮层,(八个方向重复斜刺,不要刺出皮肤),

- 直针到底部,左右捻捻,

- 出针。

- 效果:

- 一般针后第二天肿块会缩的很小,可再报针一次。

- 一般两次报针即可完全清除。

-

痞块

- 因:痞块为阴之累积。(阴积为痞)

- 例:肝硬化,肝癌,脾脏癌,胃癌等。

- 良性痞块:如果表面圆滑则多为良性的(脂肪瘤等)。

- 恶性痞块:正面触摸为肿块、肿瘤,不规则,很硬(如岩石表面)。

- 治:

- 行阳。(行阳化积。针灸对治痞块效果帮助很大。)

- 灸痞块。

- 针痞根、消积。

- 加针循经取穴。

- 加固土开胃。(让胃口好)

-

硬块

- 中府-云门出现硬块时,在肺经上治疗;

- 胸乡-周荣出现硬块时,在脾经上治疗;

- 初期硬块,灸比针好。

- 艾绒找水,热能化掉硬块。

- 天应,找到正确的治疗位置。

-

治疗原则

- 行阳,开胃。(让气机流畅,让胃口好)

- 当气机流畅后,即使痞块仍在,病人大多晚上可以安睡。

- 伴随针灸疗程的进展,病情会逐渐康�复。(治疗几个月或一年)

- 加中药会更快。

消渴

-

总要

- 上消:渴饮百杯,不止渴;

- 中消:饥食百碗,不解饥;

- 下消:阳不举;

-

燥渴(上消)

- 治:

- 生津液。

- 针、灸关元,(水来自小肠加热大肠)

- 天枢,(让大肠恢复正常蠕动速度,有太慢或太快恢复到正常速度)

- 肺俞、中府、云门,(增强肺的功能,肺化大肠升上来的水为津液)

- 消渴、阳池,(治消渴的特效穴,治口渴)

-

糖尿病

- 治:

- 补水(用生津的药),当日常不渴了,则水已补满;(有些西医验血,忽视了人体占比 75%的水)

- 将陈旧/陈年的糖导引回身上;当老糖清回到身上的时候,治疗初期一段时间血糖会比较高,为正常。

综合证

-

帕金森

- 因:长期服用安眠药、抗抑郁药

- 现代有些西药导致的病症

-

癫痫

-

肺藏魄。

-

伤到肺脏或脑部都可能导致发作。

-

正在发作时:

-

针水沟、鸠尾、涌泉。

-

“不知人中穴,不知如何治癫痫”。

-

鸠尾祛痰。(痰迷心窍)

-

涌泉下针使人清醒。

-

灸丰隆导痰。

-

口中可咬软物。

-

未发病时:

-

灸申脉(治昼发)

-

灸照海(治夜发)

-

针百会、中府、魄户、神庭、劳宫、神门。

-

-

癫、痫、狂眼诊法

- 癫、痫、狂三者不同。

- (1) 只在瞳孔上方有三条血丝如鸡足。易治。

- (2) 在瞳孔上下方均有鸡足血丝。难治。

- (3) 只在瞳孔下方有三条血丝如鸡足。不治。(仍是有办法治疗)

- 左右眼一样。

- 出现癫、痫、狂证者,大多有便秘。

- 癫疾狂走,痫病多言。

- 癫痫昼发灸阳蹻,即为灸申脉穴。(隔姜灸,每天可以九状以上)

- 癫痫夜发灸阴蹻。

- 灸到眼部的鸡爪丝退掉。

-

癫、痫、狂区别

- 癫:晕厥,口吐白沫

- 痫:有发怪声

- 狂:发狂奔走,精神错乱(多为便秘)

-

多脏同病

- 治疗次序:

- 先治心(保住心脉不断)

- 强脾(开胃口,止病进)

-

点痛

- 症:经络痛治疗后只剩下一个点痛

- 治:

- 点刺放血

- 痛点处刺破皮肤,火罐吸血(多为黑色淤血)

- 野外可用无毒吸血虫代替火罐

-

全身关节痛、红肿痛

- 灵台(下针:捏起穴位上皮肤下针,直针刺到碰到脊椎骨。灵台管脑部。)

- 督俞(从旁开一寸处入针斜刺到旁开一寸半。总管督脉)

- 肾俞

- 京门(肾的募穴。俞募治疗不用补泻。)

- 阴谷

- 委中(转插补+提豆许)

-

红斑性狼疮(SLE)

- 中医治疗:

- 大多第五椎有压痛,说明心火病。

- 火病影响脾土,脾主四肢,所以伴随关节肌肉痛。

- 心,其华在面(心病无法吸收红色营养,逆流呈现到脸上),脸部出现蝴蝶状区域(如狼脸)红斑(红皮会退掉,较硬)。

- 治疗:针心俞、肺俞、肝俞(治火,强金推木),巨阙、关元。

- 治疗过程中关节痛一直减退,红疹减退,脸部皮肤恢复正常,

- 女性患者偏多(奶水接近心脏),男性较少(在下边距心脏较远)。

- 抗生素容易伤到心脏而导致 SLE。

- 有些西医:先天性免疫系统不全。

-

退高血压

- 足三里下五分,针斜刺(45 度)到足三里,退高血压,脸充血胀红。

-

卡波西肉瘤

- 证:肚脐以上身体前后多处肉瘤,流白色津液。美联邦政府法定认定病 AIDS 表现。

- 因:实际由吸毒导致。

- 治:

- 委中放血(去毒)。

- 放血方法:面墙贴墙垫脚站立(毒血集中于委中),水或米酒拍拍委中穴,可见青筋冒出,放血针刺破,让血流出。(两-三天后肉瘤全消)

-

麻风病

- 掉眉毛、头发、掉鼻子,身上肿块,传染性强。

- 治疗:委中放血。(效果非常好)

-

现代病

- 现代有而古代没有的病,大多都是现代人制造出来的病。

- 如:疫苗后遗症,有些西药后遗症,风湿关节药、减肥药、女性荷尔蒙等药可导致心脏瓣膜��闭锁不全(二间脉,三间脉)。

- 现代病:看症,辩证论治,随症应变。

伤科

-

统治狗、蛇、蜘蛛咬伤

- 隔姜灸咬伤处,灸外丘。

- 络穴络于肝经,肝解毒,刺激外丘穴人体解毒力量加强。

- 艾纯阳解毒。

-

蜘蛛咬伤

- 症:大腿后侧膀胱经,7 年前被毒蜘蛛咬伤,常常化脓。

- 治:

- 火罐:

- 放血针刺破脓上皮肤

- 火罐吸脓(上火罐后拍击火罐周围:1。 活血,加快脓血排出。2。 帮助病人肌肉放松,分散注意力,减轻疼痛感。)

- 脓血吸净后起罐。

- 加涂洒汉唐红药粉。

- 针:

- 左右阴谷(辅助)

- 左右委中(委中为血的郗穴,解毒)

- 灸:(咬伤当时用)

- 疮口上灸

- 如果痛沿线向身体方向走,则加灸痛线前进头部,灸的位置随痛线退缩而移动。

-

脑震荡

- 脑补受到撞击,脑震荡时,然谷穴会青筋崩起一块,放血针放血,人立清醒。如果还有恶心,公孙下一针,公孙主冲脉,止呕。

- 高处坠落,头部受伤均可用。

-

治胸腔撞伤、淤血

- 肩井、足三里。

- 针后病人会有黑色大便排出。

-

伤口止血

- 伤口距身体方向一寸处下一针,如血未止,再继续向身体方向移动一寸处下一针。

-

外伤止痛

- 按外伤位置循经取穴,以针��止痛。

临床

-

临床针灸治疗顺序

- 灵龟八法开穴,

- 对症取穴,诸法,

- 耳穴埋针。

- 以心脏病为例:

- 耳穴心脏处(阿是穴)埋针。

- 两个耳朵如果都有压痛点则都埋针,

- 埋针期间保证病人不会发心脏病。(效果比什么都好)

-

内科临床治疗

- 以多年气喘症为例:

- 俞募治疗:肺俞、中府、云门

- 会郗治疗:章门、孔最

- 治金强木强土:肝俞、脾俞

- 以上穴位同时留针

- 注意:

- 未选尺泽、太渊因对多年气喘效果不够强

- 肺经实证可下尺泽泻,也可下二间泻(肺大肠表里,互络)

-

病情发展

- 新痛为实,久痛为虚。

- 病情发展:痛,酸,麻。

- 多痛+少酸:先泻后补。

- 少痛+多酸:病情越来越重时,先补后泻。

- 麻:病情最重时。

- 针灸治麻比治痛相对慢。治痛比较快。

- 病进:病情演变由四肢向身体。处方、针灸方向不对。

- 病退:病情演变由身体向四肢。处方、针灸方向不用改,退尽为止。

- 例:肩膀转到手臂,腰背转到脚。

-

康复诊断三部曲

- 以心脏病康复为例:

- (1)耳穴压痛点复查,(无压痛了)

- (2)背部第五椎压痛点复查,(无压痛了)

- (3)问睡眠状况。(很好)

- 要能在望闻问三诊上就将病症去掉。

- 身体健康情况的轻微变化均可通过诊断三部曲查出。

- 多点诊断,因时因地制宜。

-

脏腑康复的表现

- 腑或表症:大多为中午想吃东西了。

- 脏:大多为半夜想吃东西。

- 腑:胆、小肠、胃、大肠、膀胱,

- 奇恒之腑:脑,女子包,三焦。

- 表症:感冒等。

进阶

- 进阶部分包含了更丰富的针灸要点。

针刺法总要

-

气到

- 下针后左右捻捻,几分钟后,穴位周围聚有粉红色,则为气到。

- 如果是一圈青色,则是误扎血管导致内出血。

- 下针后要等气到后,再做补泻才有效果。

- 如果气未到需要先引到气。

- 气到了会感觉针变沉,有被吸住的感觉,有弹性。

-

阳中引阴、阴中引阳

- 阳中引阴:治先寒后热(阳)。

- 阴中引阳:治先热后寒(阴)。

-

先补后泻

- 寒多热少(表征)、酸多痛少(经络)。

-

先泻后补

- 热多寒少、痛多酸少。

- 寒热酸痛由问诊而知。

- 例:背痛,大部分时酸,少时痛。

- 治:

- 方法 1: 足太阳膀胱经,先补后泻。先补委中,后泻束骨。

- 方法 2: 先补后泻足太阳膀胱经原穴或络穴。

-

痛酸四级&治法

- 痛:实证,泻。(一般一针当场即愈)

- 痛多酸少:先泻后补。

- 酸多痛少:先补后泻。

- 酸或麻:纯补。(一般需多次针灸)

引气

-

以气引气

-

(1)提引

-

用于病人极度虚弱的情况:

-

方法:

-

关节放松(肩、臂、腕、指等),轻轻握针(重握则气不传),

-

观想丹田,慢慢吸气,吐气时心里面想气(通过肩、臂、腕、指)由针传过去。

-

气由身通关至针。

-

吐气时即是灌(贯)气时。

-

肺主气属金,金可以导气,所以用金属针。(塑料针不导气无效果)

-

用于消淤肿:

-

瞳子髎透率谷,出针时碰到血管引起淤血肿包。

-

方法:

-

手掌轻轻按于肿处,慢慢的呼吸,用行于手掌之阳气之行带动肿包的血行。

-

大概六呼后,肿包平,淤血散。

-

(2)推戳

-

如果捻转后气一直未到(可能病人气脉较弱),可轻推戳上下穴位,推者与被推者的气会相应感应到,气在表,不用按的很�重。

-

-

以针引气

- 左右捻转,病人有针感:酸、麻、胀,则气到。

- 有一种人,没有酸麻胀,只有痛,这种情况可等粉红色气圈出现再行针。

- 一定要等病人气到了再做补泻。

-

呼吸引气

- 用于病人大虚,以上方法均引不到气时。

- 方法:

- 叫病人吸气,在病人吸气过程中出针,出到皮层,勿拔出。

- 叫病人吐气,在病人吐气完毕后,慢慢进针。

- 出针、进针跟着病人吸、吐气走。

- 当病人觉得酸、麻、胀时,即气到。

-

灸

- 以上方法都引不到气,则用灸。

- 病很重时元气大伤,会引不到气。

刺法小结

-

补法