针灸笔记-经络

简介

以下是根据倪师《针灸》学习整理的笔记-经络部分,同时参考了《针灸大成》等其它著作的相关内容,仅供大家学习参考。

同时有支持 3D 模型的 针灸笔记 App 同步更新,更便于随时查看,欢迎大家使用,共同学习。

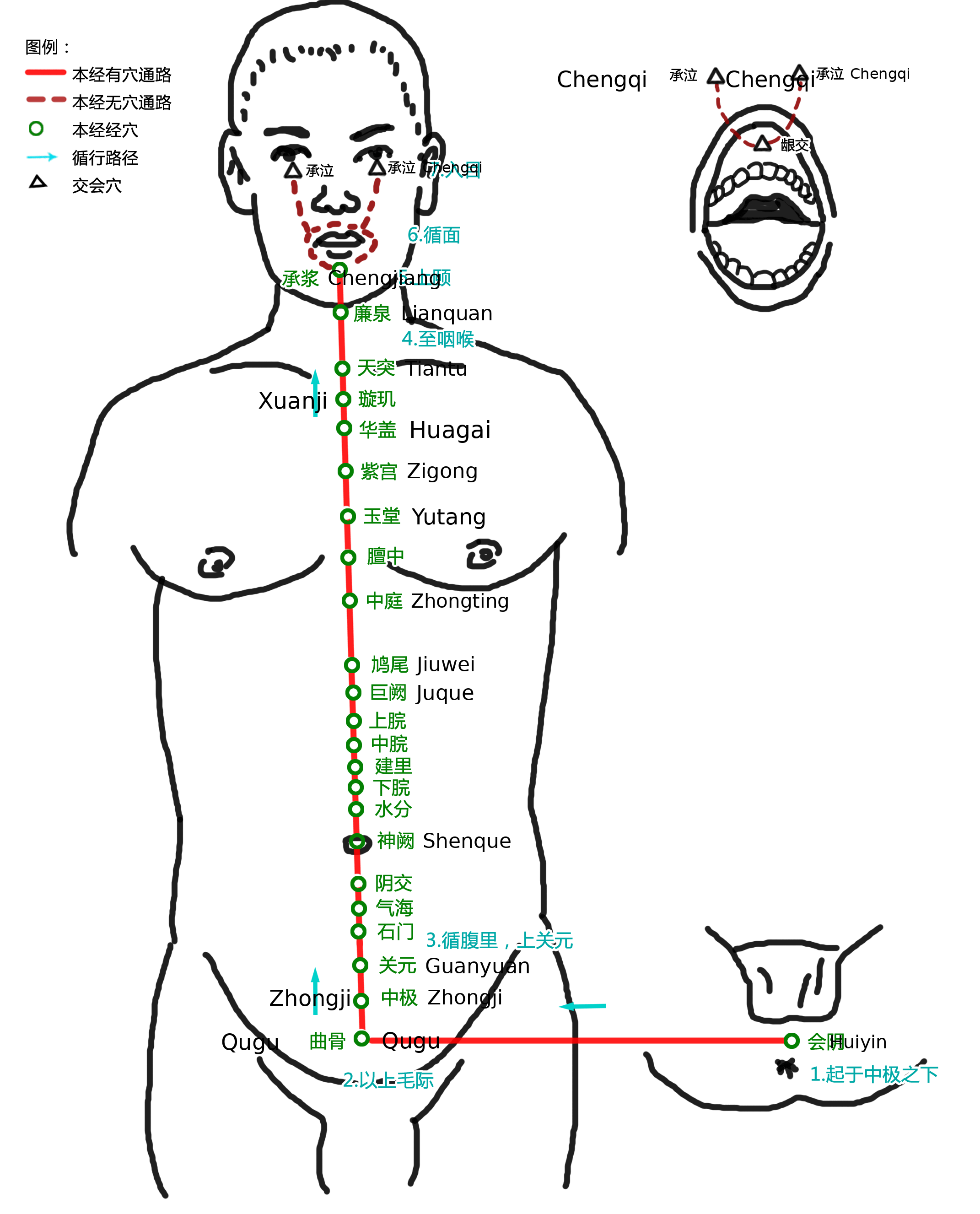

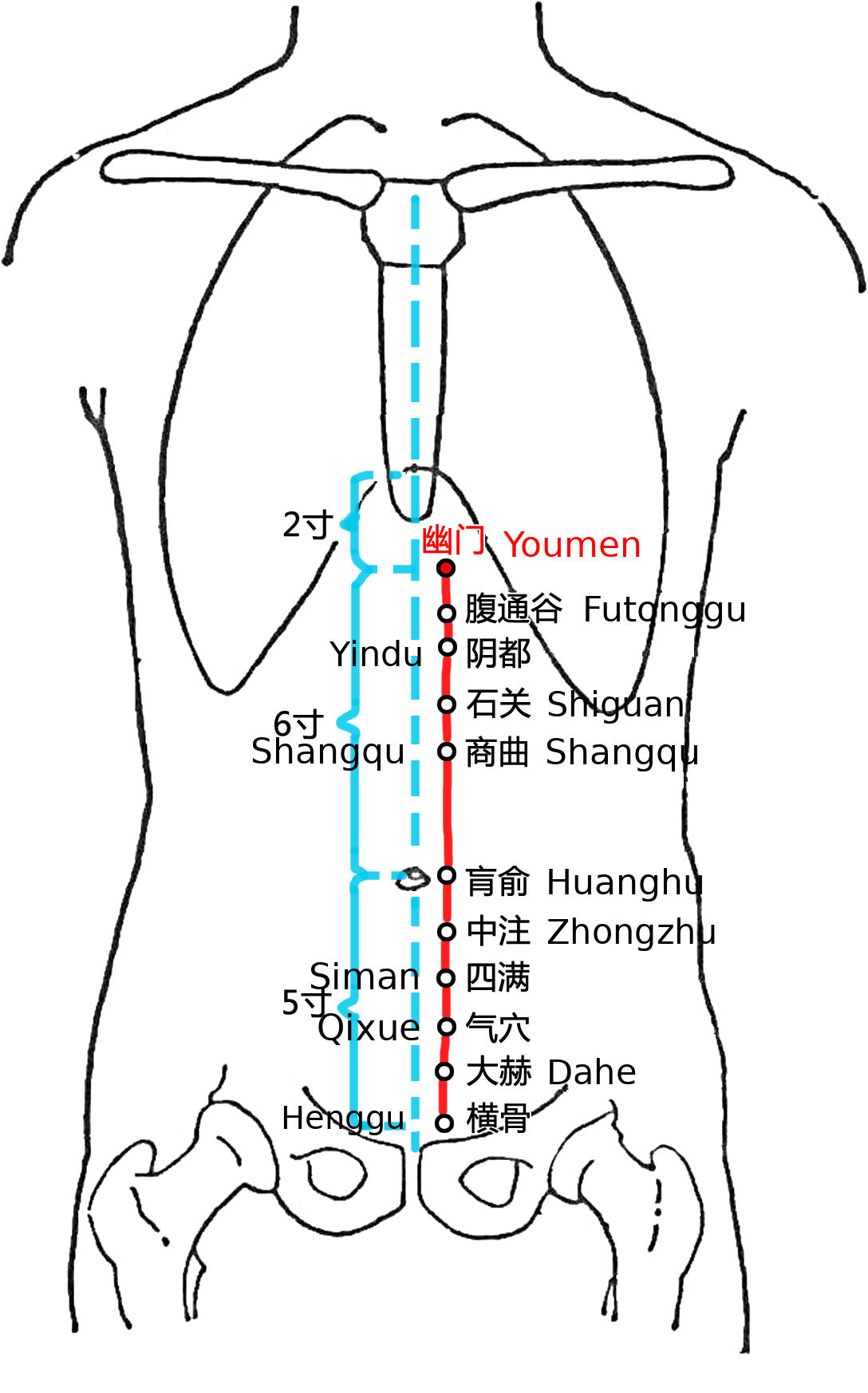

任脉

-

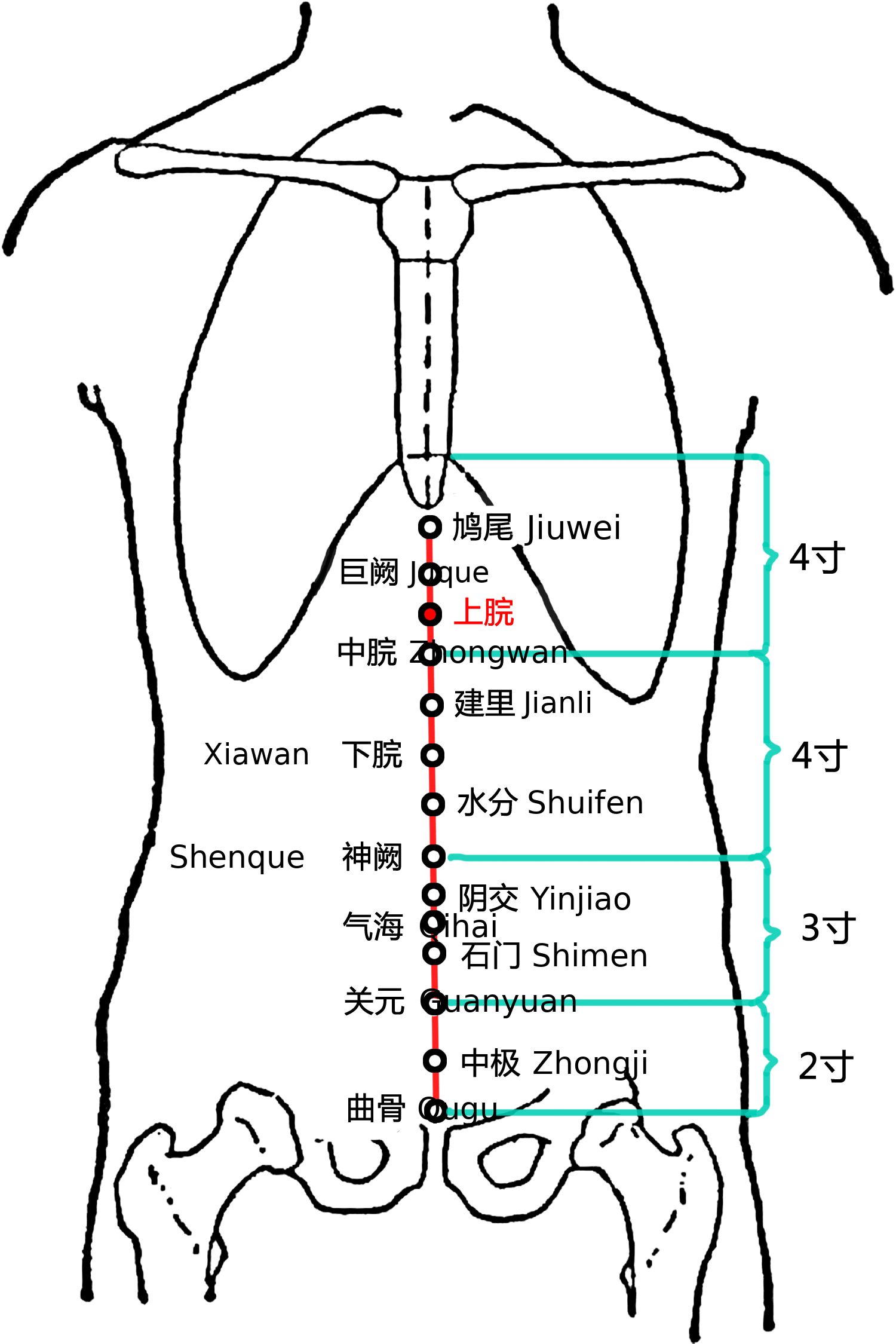

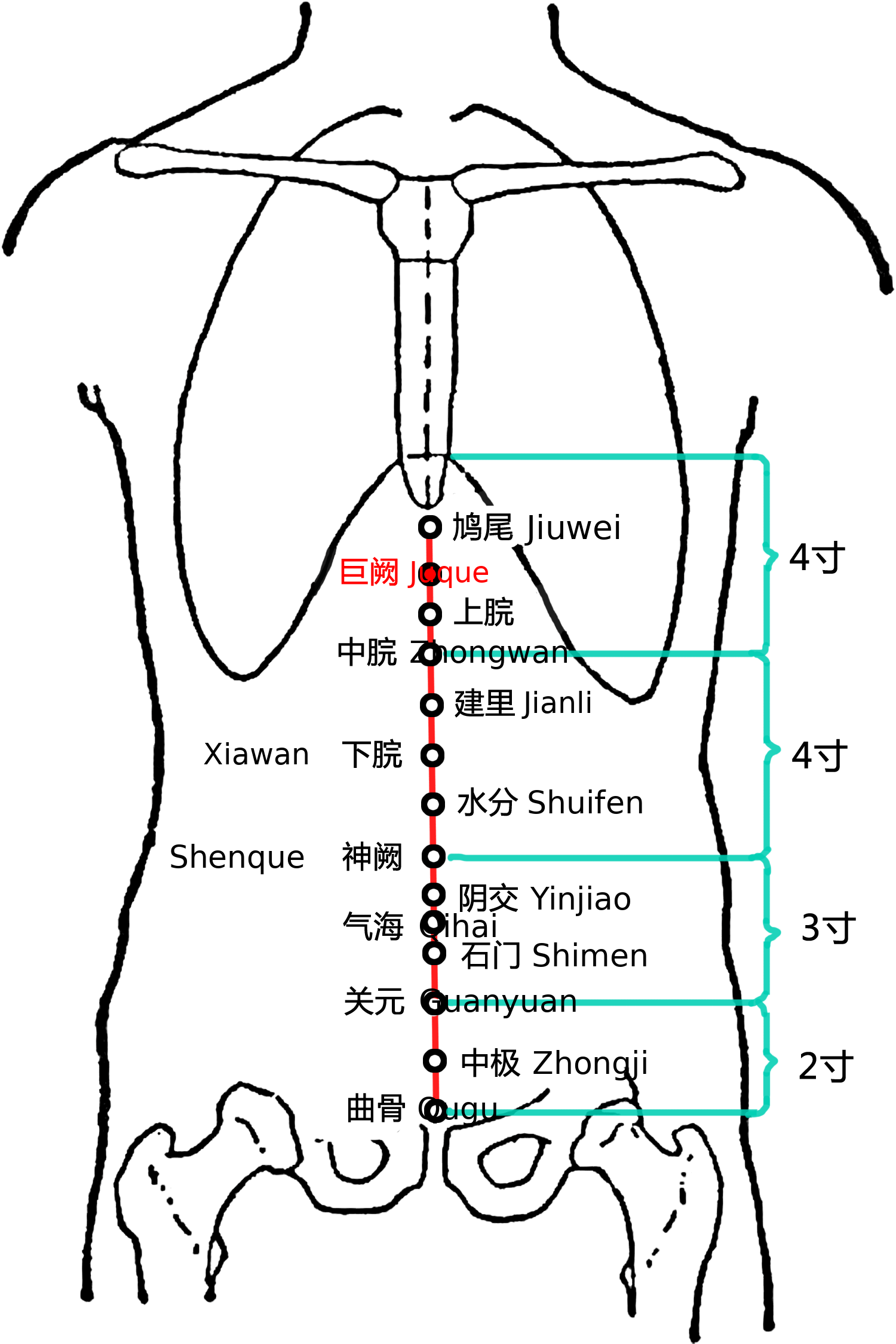

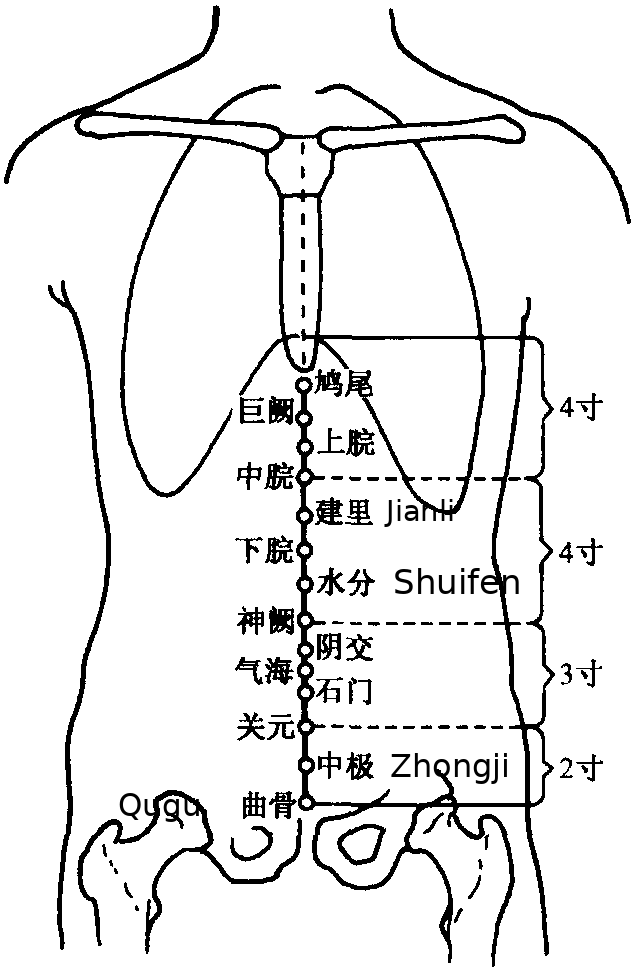

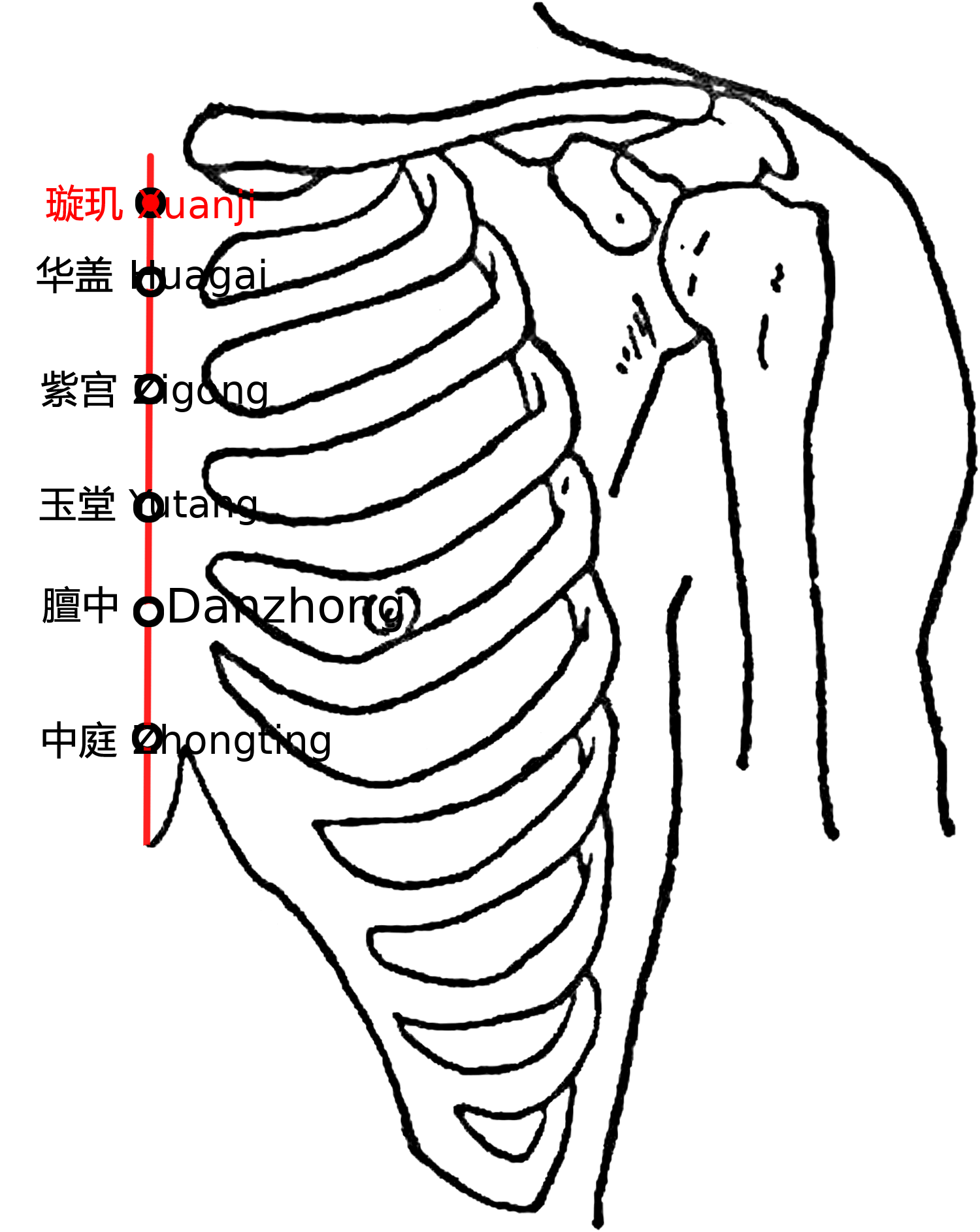

图示

-

循行

- 任脉的路线行于身前正中,起于胞中,出于会阴,前行循腹里,经咽喉,上颐,循面,入目下。其络脉,于鸠尾下,散布于腹部�。

-

功能

- 从其循行分布部位论其功能,任脉主要是“任维诸脉”(杨上善注),特别是承任诸阴经,故称为“阴脉之海”。诸阴经通过阴维会合于任脉,它受阴经交会,也受足阳明、手太阳交会。下部会阴为督脉、冲脉之会,头部又于目下交会于足阳明,都可见其任受诸阴和交通阴阳的作用。

- 任脉的另一功能是作为“生养之本”而“主胞胎”(王冰注),即有关妊养、生殖。杨玄操注:“任者妊也,此是人之生养之本。”生养之本,意指生育、生殖之本和生长之本。《黄帝内经素问·上古天真论》说,女子“二七(十四岁)而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子”;“七七(四十九岁)任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子”。杨上善解释“天癸”为“精气”,即以肾精与任脉相联系,故称为“生养之本”,在成年女子则“主胞胎”。

-

歌括

- 任脉中行廿四全,会阴埋伏二阴间,

- 曲骨之前中极在,关元石门气海边,

- 阴交神阙水分处,下脘建里中脘前,

- 上脘巨阙与鸠尾,中庭膻中玉堂联,

- 紫宫华盖璇玑夜,天突廉泉承浆端。

-

备注

- 任:妊,女人怀孕靠任脉。

- 任脉为诸阴之汇。所伤有形的。管所有的阴。

- 督脉为诸阳之汇。全身的动能。

- 脉络:起于胞中。

- 任脉的里,沿于督脉内侧。

- 任脉的表,沿腹胸中线。

- 列缺主任脉。

- 膀胱经的俞穴可通到任脉。

- 任脉、冲脉均起于胞中。

- 胞户:男精宫,女子宫。

- 精宫:膀胱与小肠中间间隙处。

- 行走坐卧,舌尖顶上牙龈根部(上颚),任督二脉通,阴阳通,头�脑清醒。

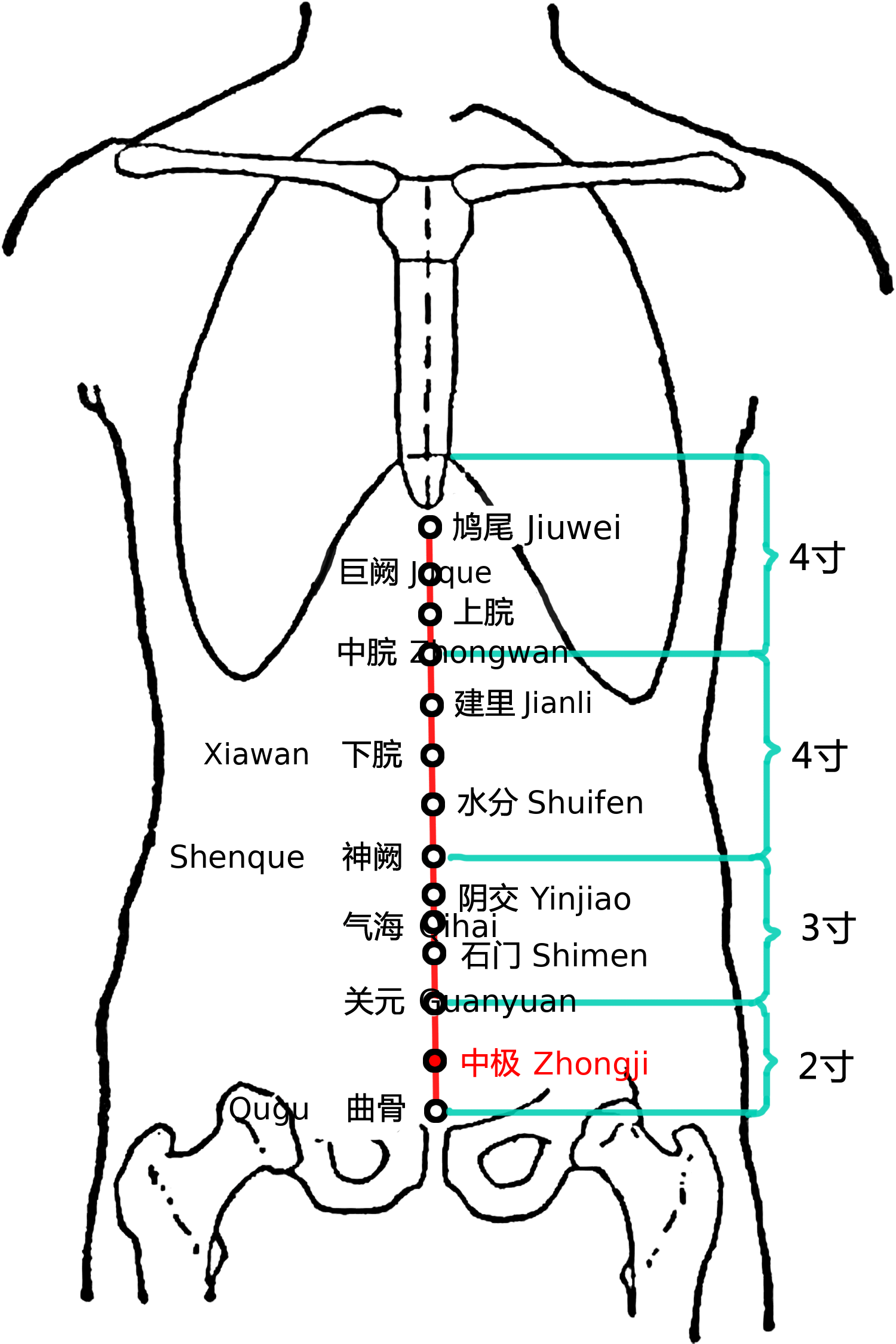

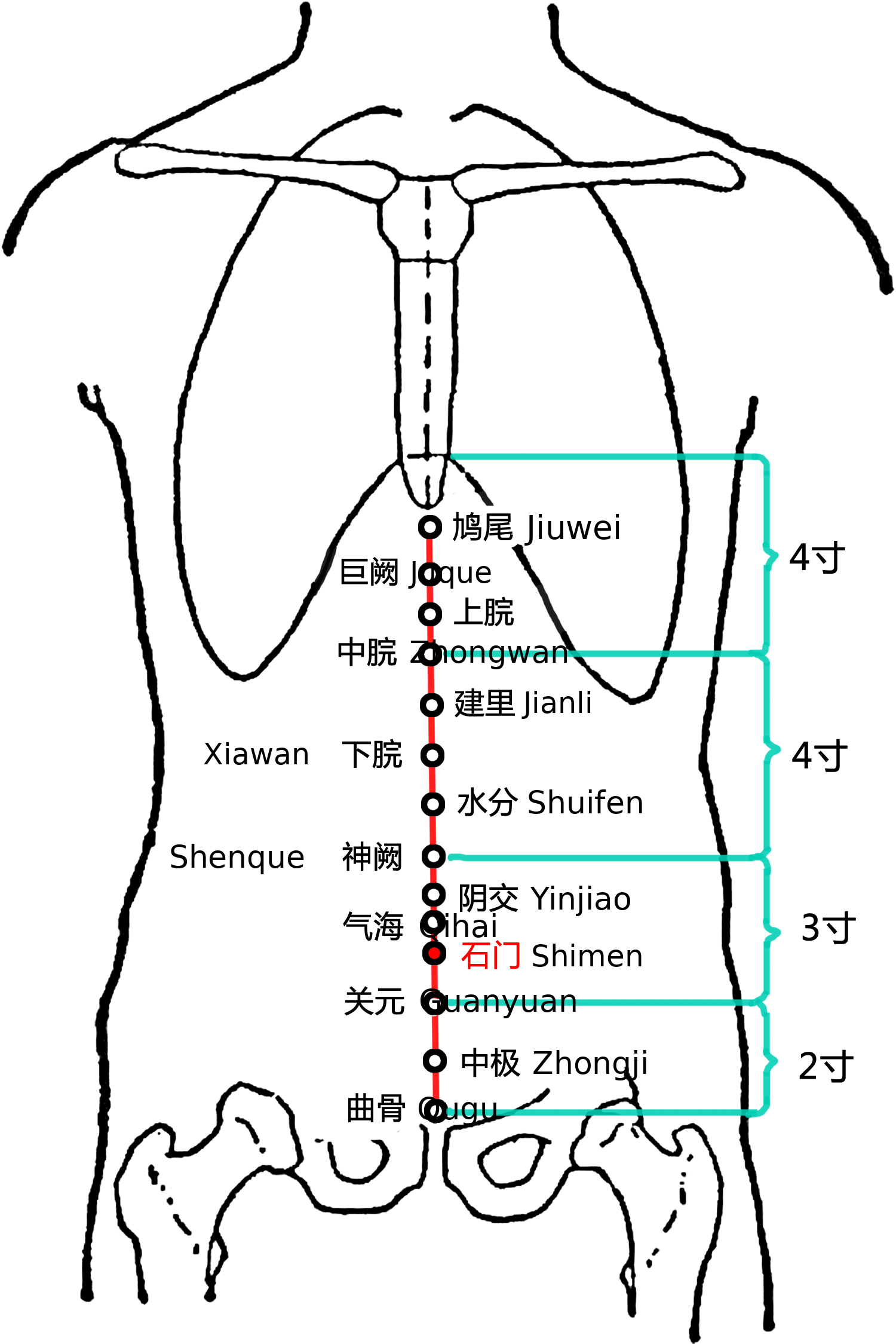

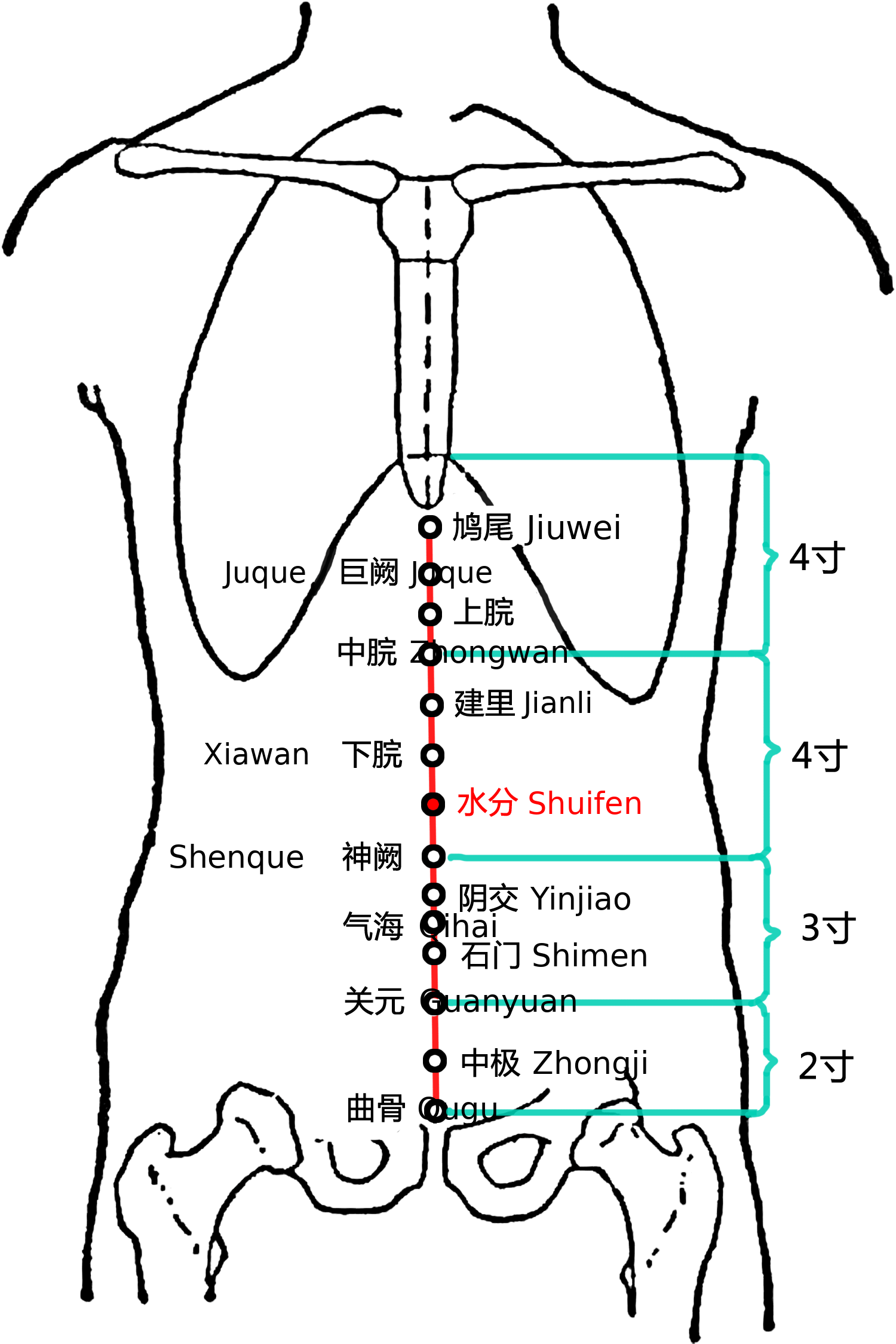

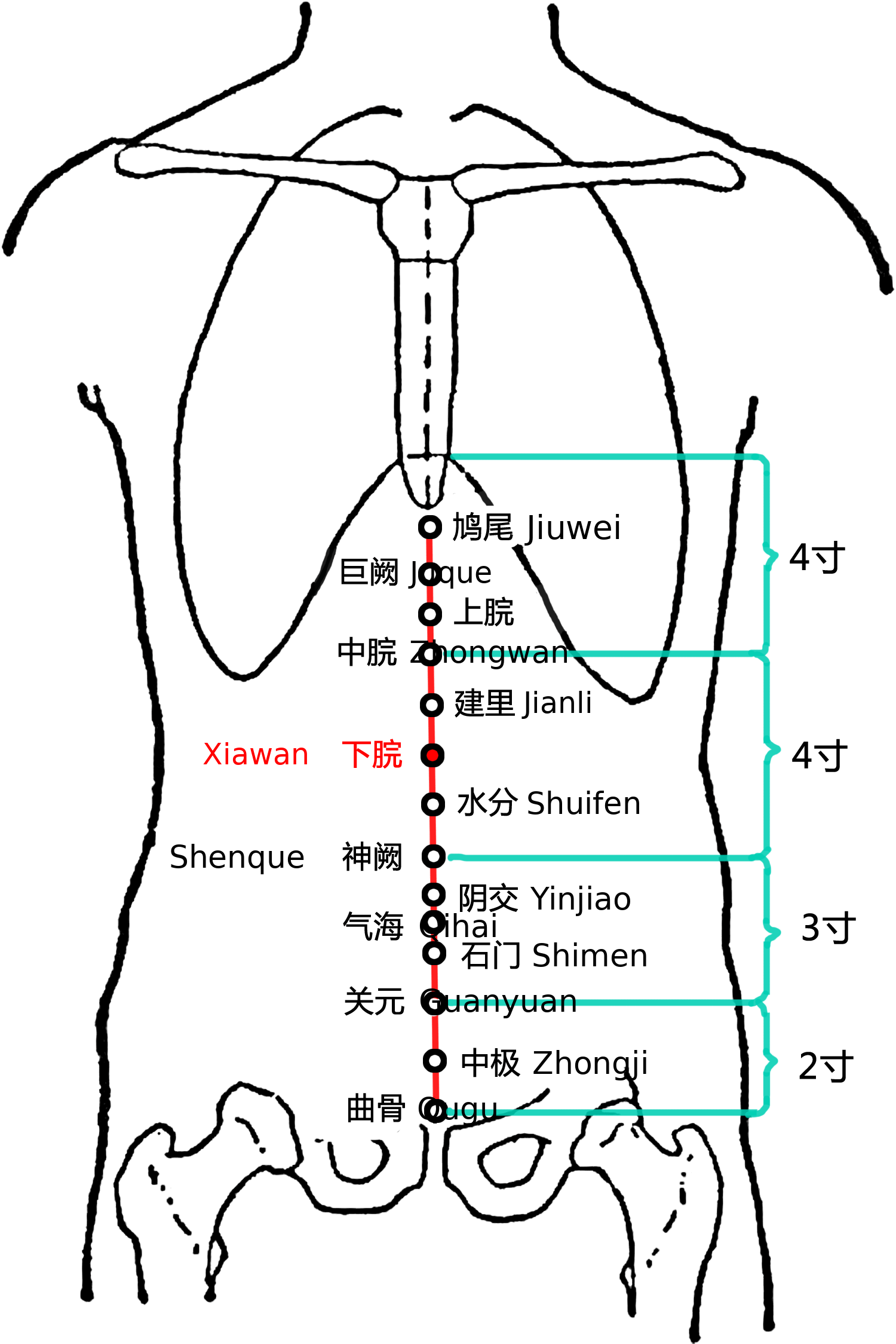

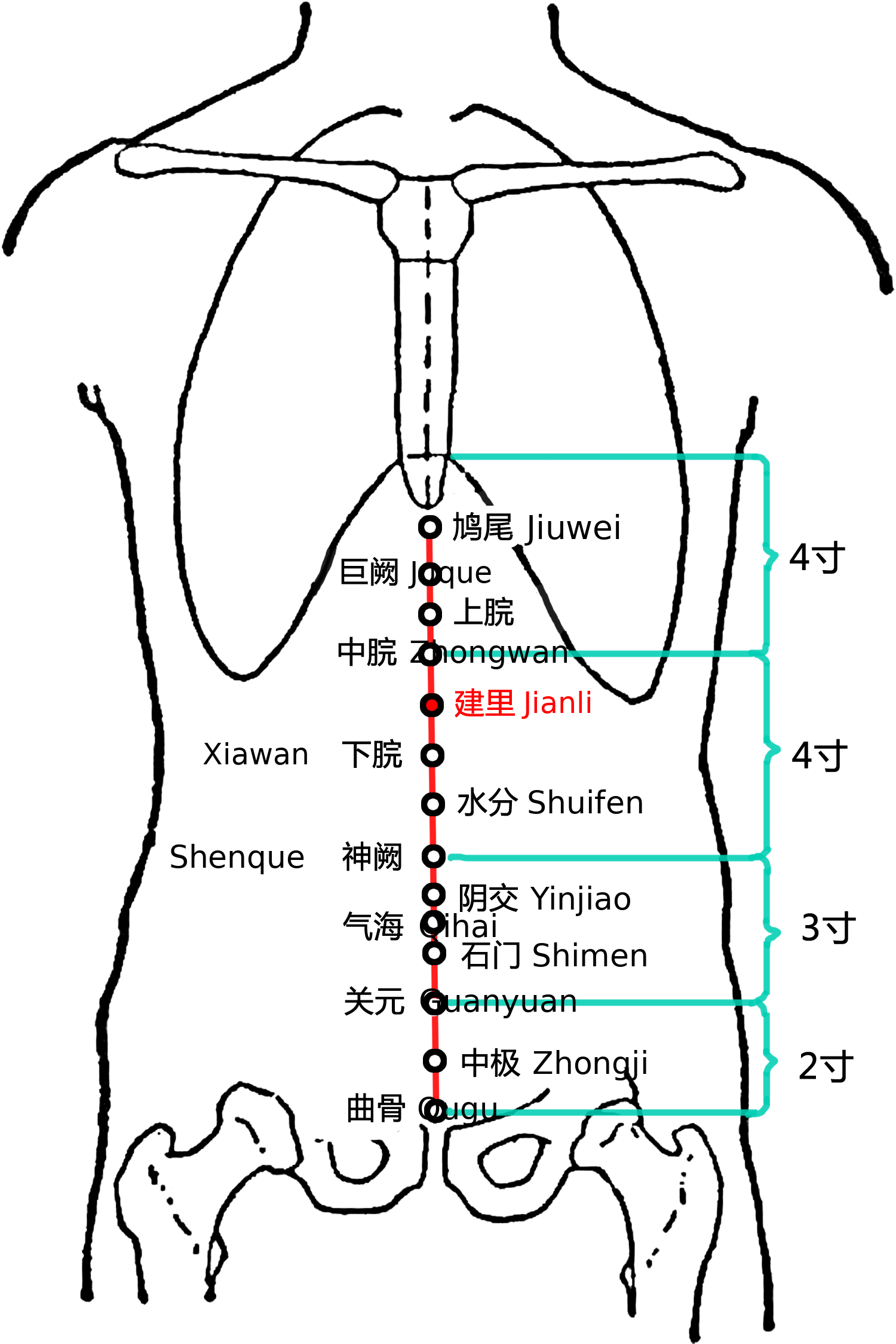

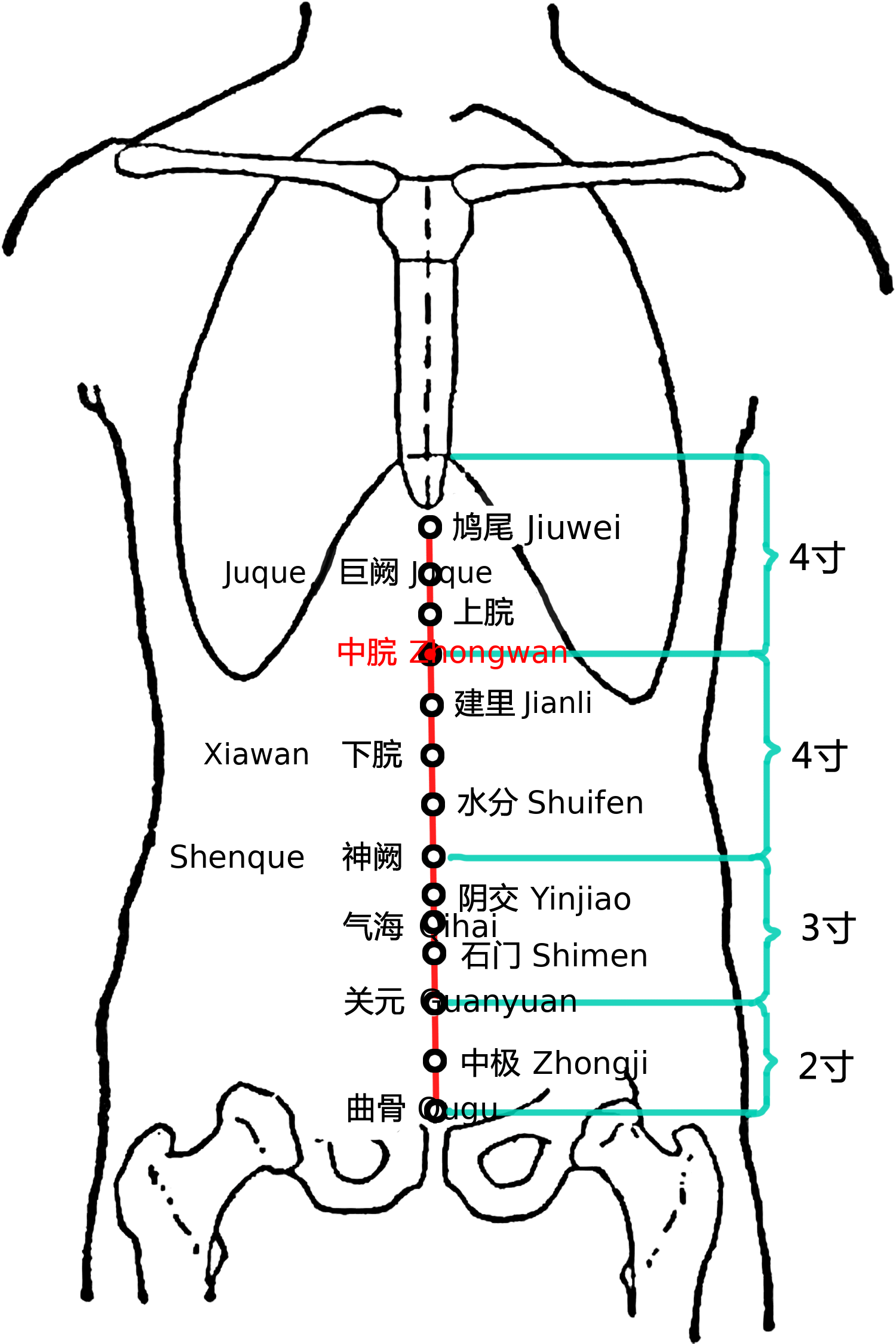

- 取穴

- 曲骨 - 神阙:

- 曲骨 - 神阙 5 等分,节点分别为:曲骨,中极,关元,石门,阴交,神阙。

- 关元 - 石门中间:绝孕。

- 石门 - 阴交中间:气海。

- 心蔽骨 - 神阙:

- 神阙 - 心蔽骨中间:中脘,

- 神阙 - 中脘中间:下脘,

- 神阙 - 下脘中间:水分,

- 下脘 - 中脘中间:建里,

- 中脘 - 心蔽骨中间:巨阙,

- 中脘 - 巨阙中间:上脘,

- 巨阙上一寸:鸠尾。

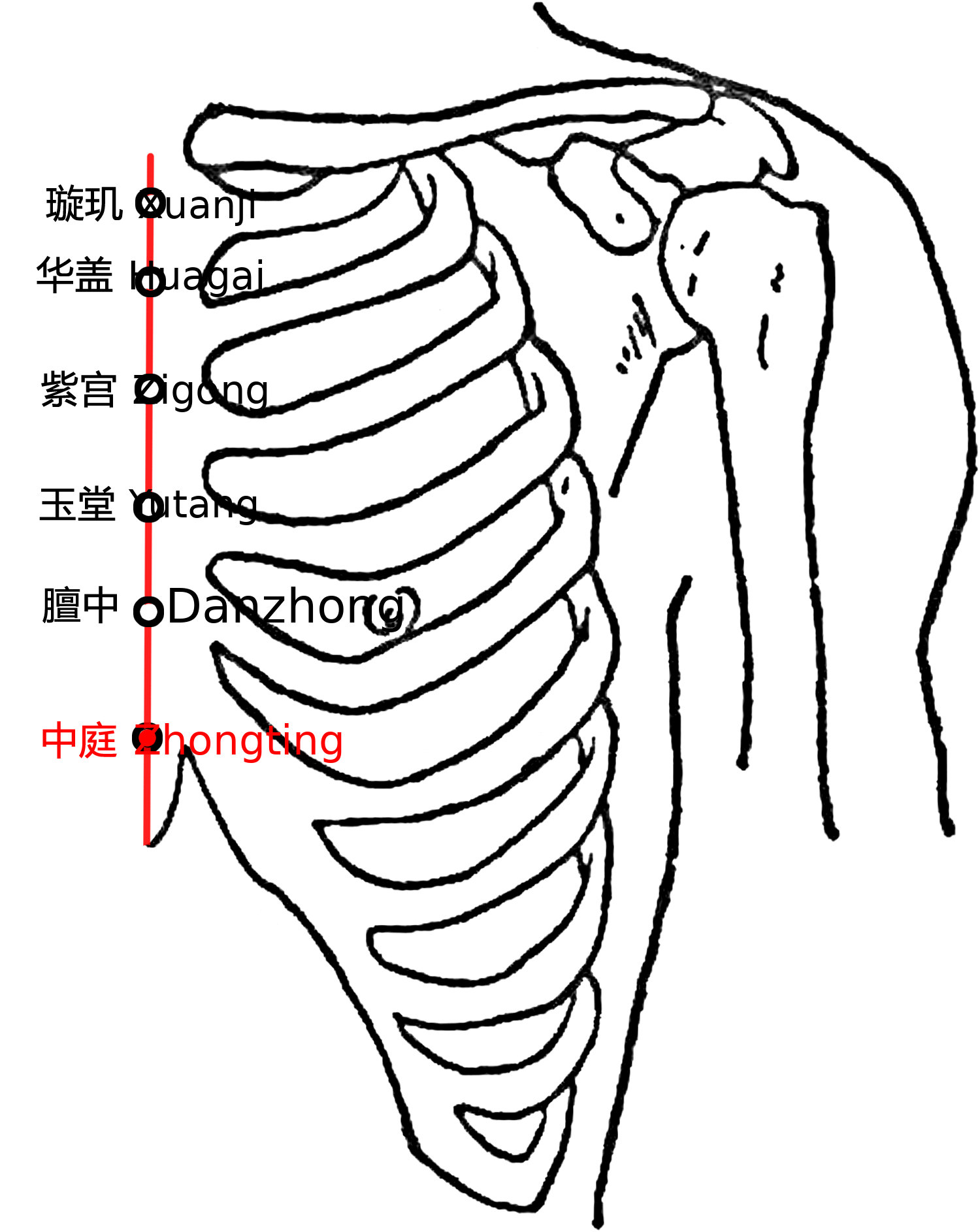

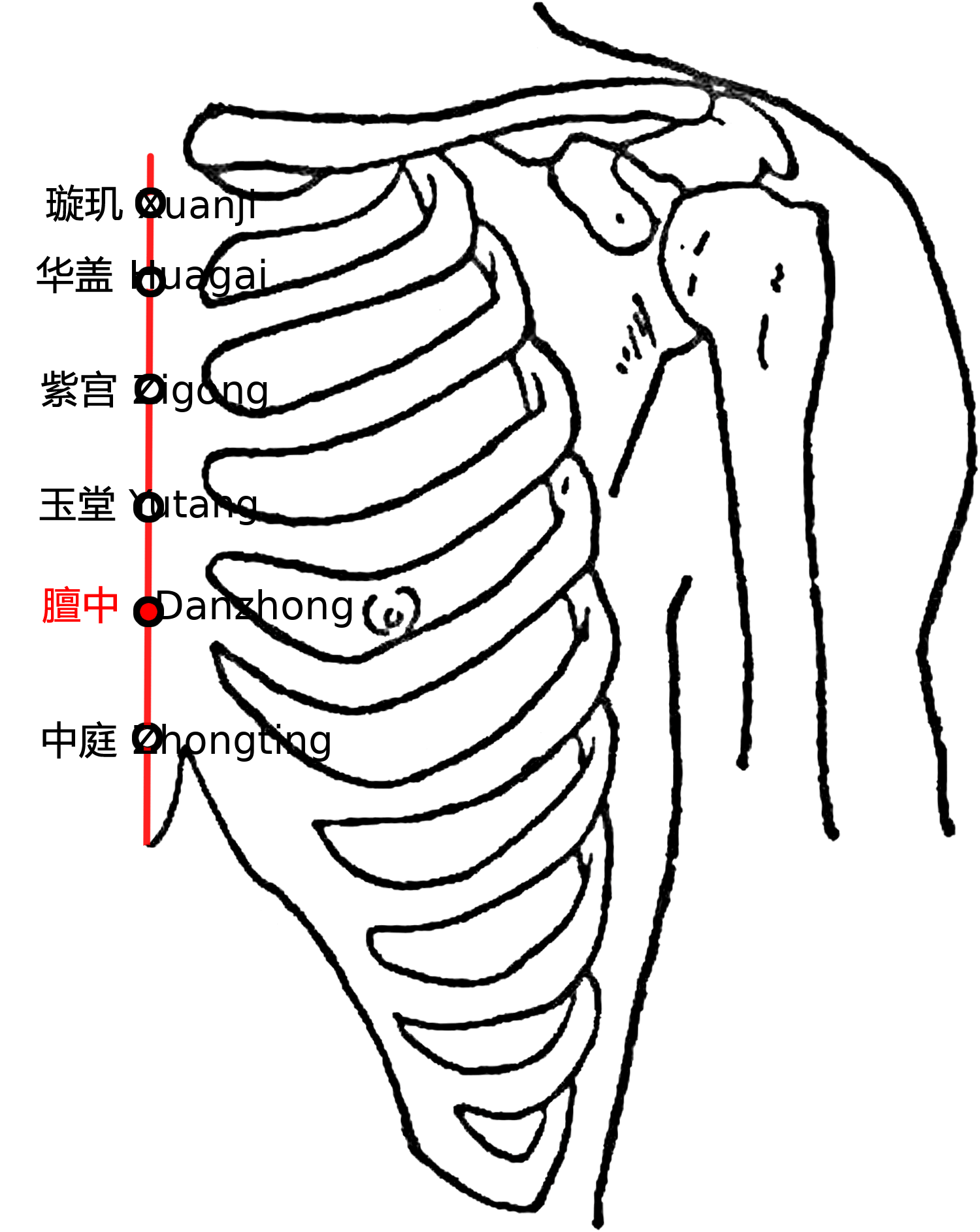

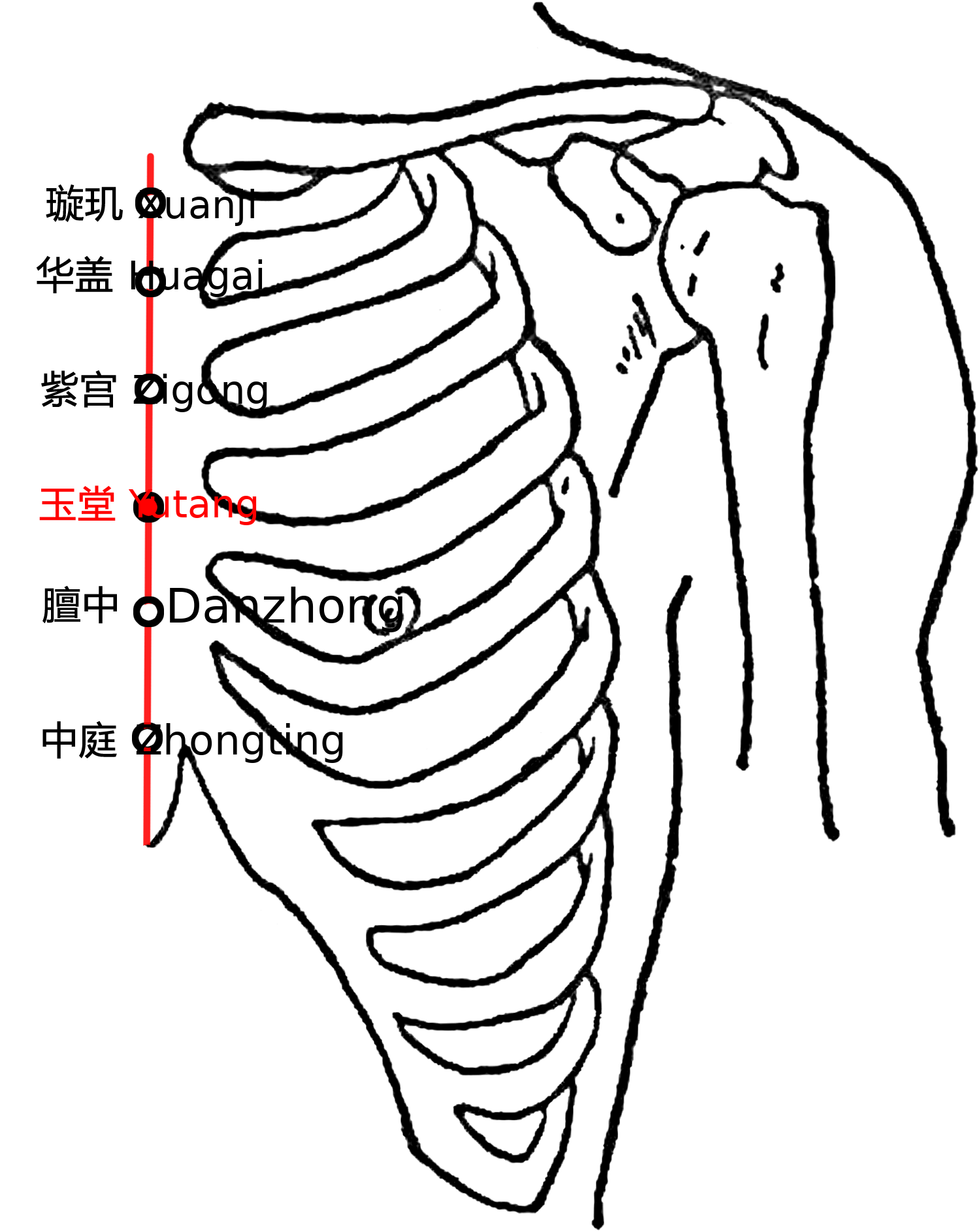

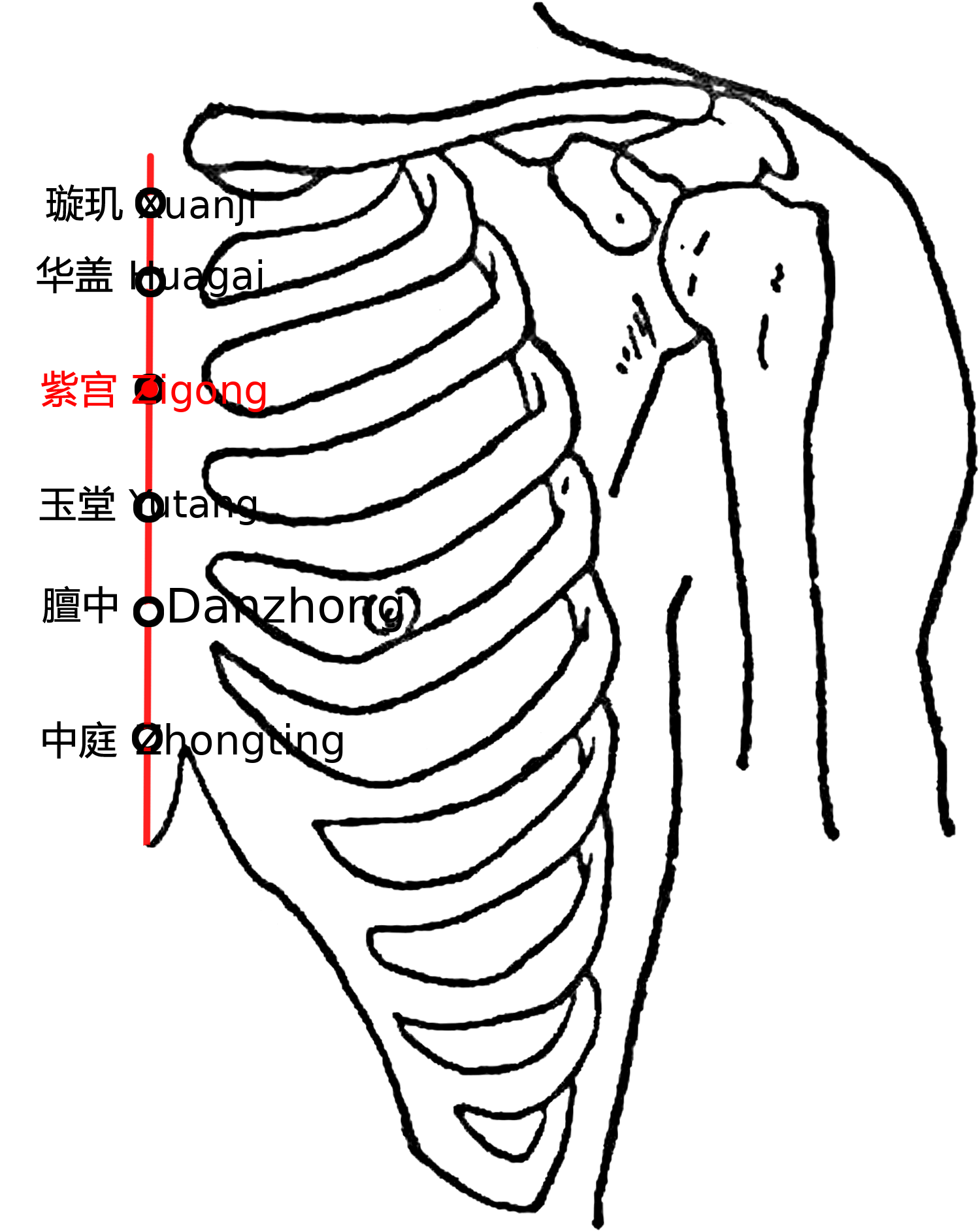

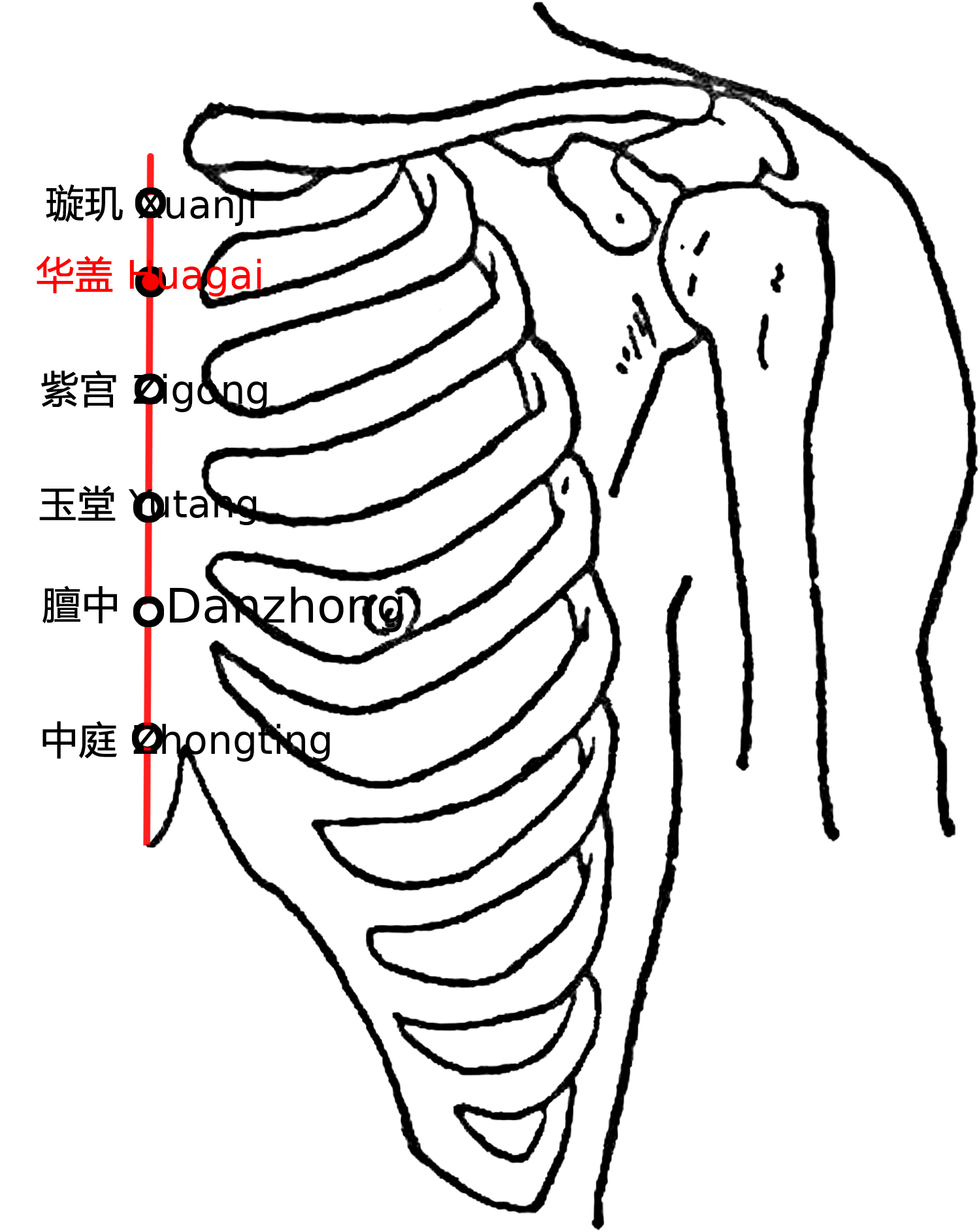

- 鸠尾 - 天突:

- 鸠尾 - 天突中间:玉堂,膻中的辅助穴,

- 玉堂 - 天突中间:华盖,

- 玉堂 - 华盖中间:紫宫,

- 华盖 - 天突中间:璇玑,

- 玉堂下一寸半:膻中,男士可参考两乳头中间,

- 膻中下一寸半:中庭,手触有凹洞,膻中的辅助穴,

会阴

-

图示

-

穴位

- 两阴间。

- 男性当阴囊根部与肛门连线的中点,女性当大阴唇后联合与肛门连线的中点。

- 《铜人》灸三壮。

- 《指微》禁针。

-

功效

- 主阴汗,阴头痛,阴中诸病,前后相引痛,不得大小便。

- 男子阴端寒冲心,窍中热,皮疼痛,谷道瘙痒,久痔相通。

- 女子经水不通,阴门肿痛。

- 卒死者,针一寸补之。溺死者,令人倒拖出水,针补,尿屎出则活,余不可针。

-

备�注

- 一名屏翳。

- 对侧(对称)治疗,会阴痛针百会。(会阴痛不多)

- 溺水针会阴穴急救,趴跪姿,三寸针,朝心脏方向。

- 任、督、冲三脉所起。督由会阴而行背,任由会阴而行腹,冲由会阴而行足少阴。

- 会阴:会,聚会,会合。阴,指阴气,阴部,下部。穴当下腹最低处前后阴之间,为阴气之所聚会,又为任督冲三脉之会合,故名。

曲骨

-

图示

-

穴位

- 耻骨联合中点,上缘上方,凹陷处。

- 横骨上,中极下一寸,毛际陷中,动脉应手。

- 《铜人》灸七壮、至七七壮。针二寸。

- 《素注》针六分,留七呼。又云:“针一寸。”。

-

功效

- 主失精,五脏虚弱,虚乏冷极,小腹胀满,小便淋涩不通,颓疝,小腹痛,妇人赤白带下。

- 妇科,赤白带,小便,膀胱发炎。

- 不管虚实寒热均可治疗。

-

备注

- 不灸。

- 足厥阴、任脉之会。

- 曲骨:曲骨,古解剖名。穴在曲骨上缘,骨穴同名。耻骨上缘其形弯曲,故古称为曲骨或屈骨。穴正当曲骨上缘之中央,即名为曲骨,一名为屈骨。

中极

-

图示

-

穴位

- 关元下一寸,脐下四寸。

- 《铜人》针八分,留十呼,得气即泻,灸百壮,至三百壮止。

- 《明堂》灸不及针,日三七壮。

- 《下经》灸五壮。

-

功效

- 主冷气积聚,时上冲心,腹中热,脐下结块,贲豚抢心,阴汗水肿,阳气虚惫,小便频数,失精绝子,疝瘕,妇人产后恶露不行,胎衣不下,月事不调,血结成块,子门肿痛不端,小腹苦寒,阴痒而热,阴痛,恍惚尸厥,饥不能食,临经行房羸瘦,寒热,转脬不得尿,妇人断绪,四度针即有子。

- 任何膀胱相关的。

- 小便失禁/不出。

-

备注

- 一名玉泉,一名气原。

- 膀胱之募。

- 足三阴,任脉之会。

- 膀胱在其下。

- 针灸均可。

- 下针勿深,过皮层后一寸内。兼视体型。

- 成人留针 20 分钟。

- 中极:中,指人身上下之中,根本与内部。极,指方位;又最也,与急通,也与其能治下腹内急不通诸病有关。言穴居人身之中,为元气之根本与最为重要之处,且能治内急不通诸病。

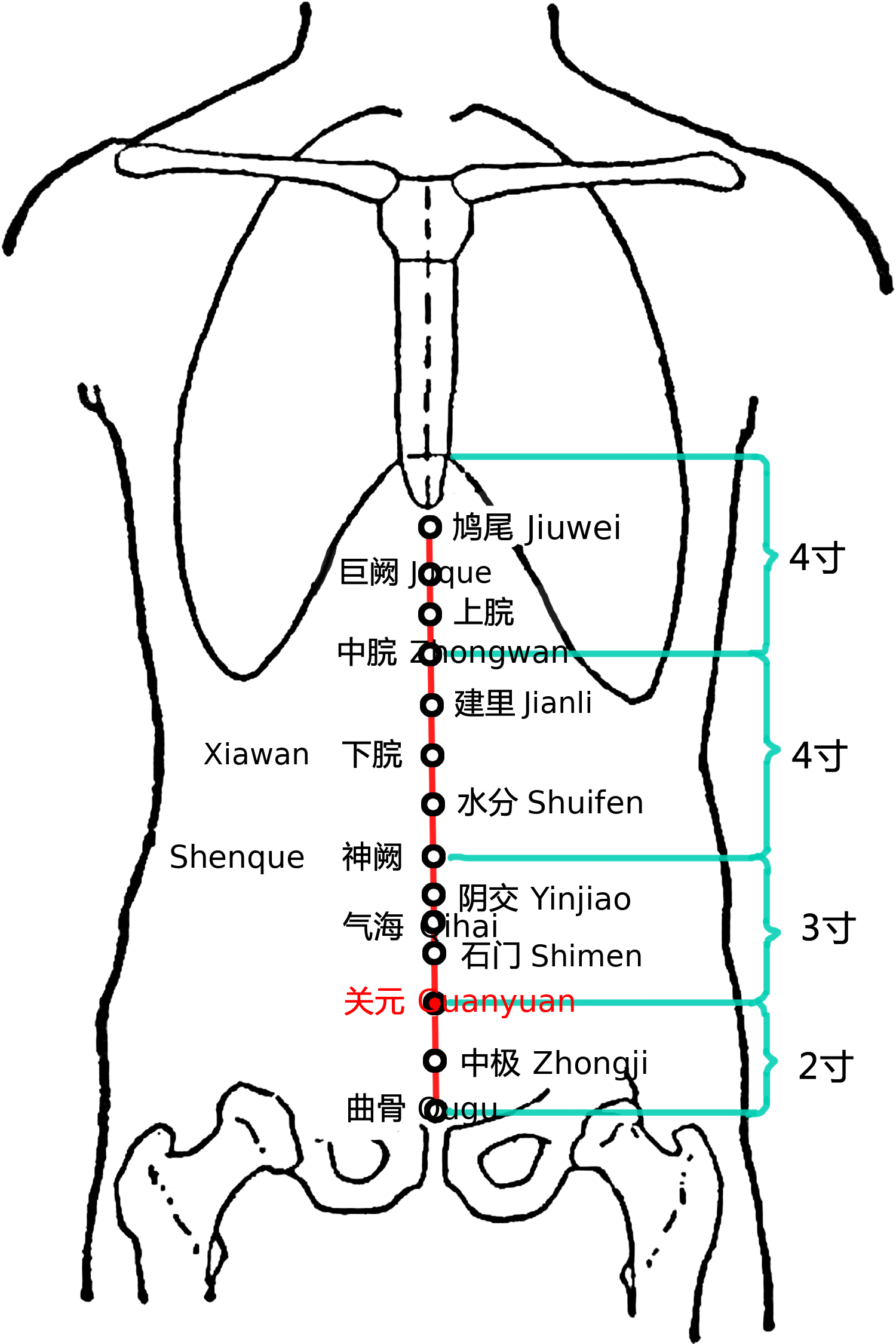

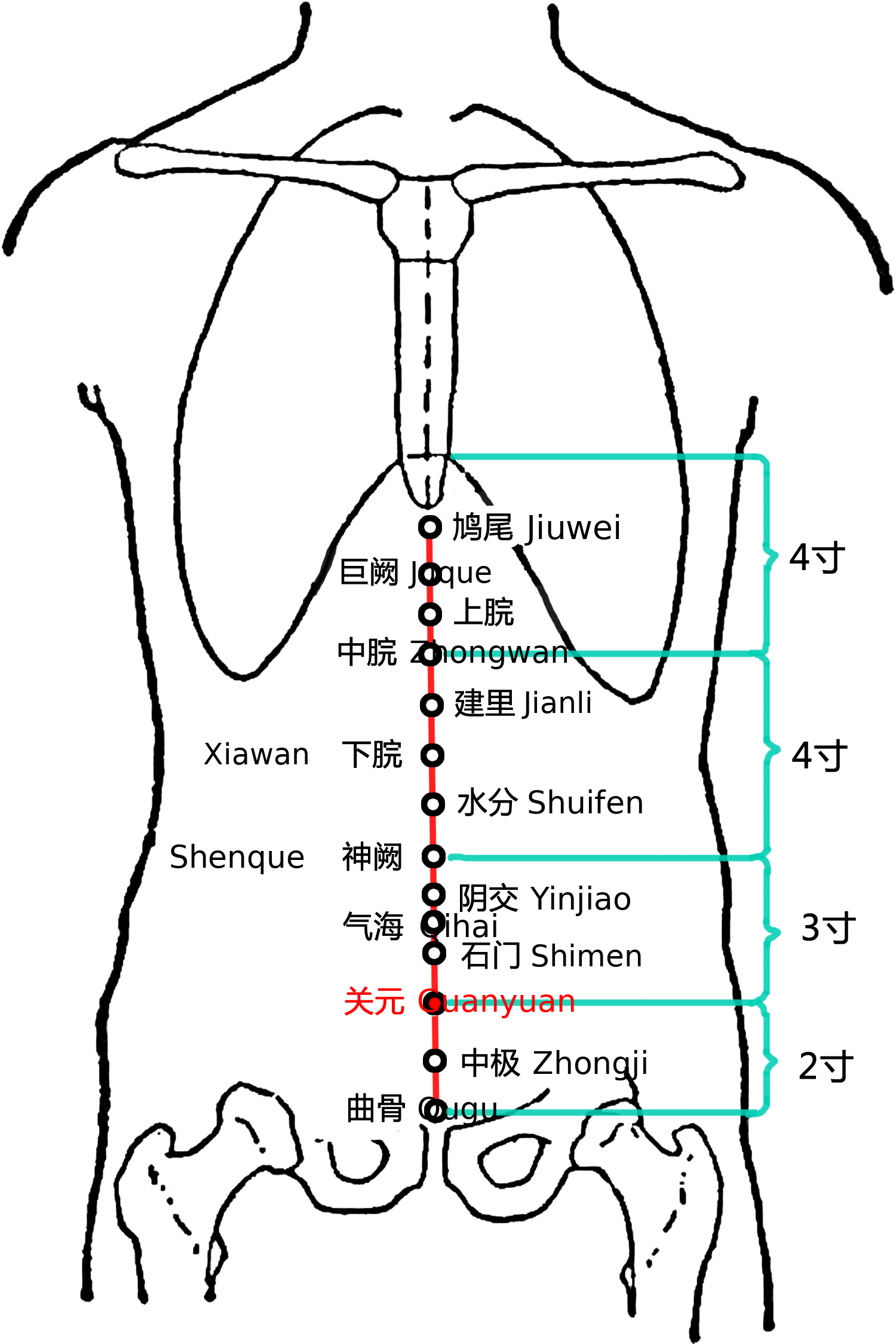

关元

-

图示

-

穴位

- 脐下三寸。

- 《素注》针一寸二分,留七呼,灸七壮。又云:“针二寸。”

- 《铜人》针八分,留三呼,泻�五吸,灸百壮,止三百壮。

- 《明堂》娠妇禁针,若针而落胎,胎多不出,针外昆仑立出。

-

功效

- 主积冷虚乏,脐下绞痛,渐入阴中,发作无时,冷气结块痛。 寒气入腹痛,失精白浊,溺血七疝,风眩头痛,转脬闭塞,小便不通,黄赤,劳热,石淋五淋,泄利,贲豚抢心,脐下结血,状如覆杯,妇人带下,月经不通,绝嗣不生,胞门闭塞,胎漏下血,产后恶露不止。

- 痛经(寒证,隔姜灸)。

- 心律不整,心跳将停时恢复心脉。

-

备注

- 小肠之募。

- 足三阴,任脉之会。

- 下纪。

- 督任之落穴,生精之处。

- 小肠为第二心脏。

- 心脏主热因肺降小肠,余热达上肢。主动脉。

- 小肠主热升督脉,余热达下肢。主静脉。

- 关元:关,指关藏,关闭,机关。元,指元气。意为下焦元阴元阳关藏出入之所。

绝孕

-

图示

-

穴位

- 脐下二寸半。

- 关元与石门中间。

-

功效

- 针灸则绝孕。

石门

-

图示

-

穴位

- 脐下二寸。

- 《铜人》灸二七壮,止一百壮。

- 《甲乙》针八分,留三呼,得气即泻。

- 《千金》针五分。

- 《下经》灸七壮。

- 《素注》针六分,留七呼,妇人禁针、禁灸,犯之绝子。

-

功效

- 主伤寒,小便不利,泄利不禁,小腹绞痛,阴囊入小腹,贲豚抢心,腹痛坚硬,卒疝绕脐,气淋血淋,小便黄,呕吐血不食谷,谷不化,水肿,水气行皮肤,小腹皮敦敦然,气满,妇人因产恶露不止,结成块,崩中漏下。

-

备注

- 一名利机,一名精露,一名丹田,一名命门。

- 三焦之募。

- 三焦:全身的油网。

- 禁针禁灸。

- 妇人禁针。(影响生育)

- 石门:石,指坚硬与不能生长谷物之处。门,出入通达之处。石门,地名,山名。谓其能绝生育与可治腹部坚硬如石之病。此正为治疗石瘕之门户也。

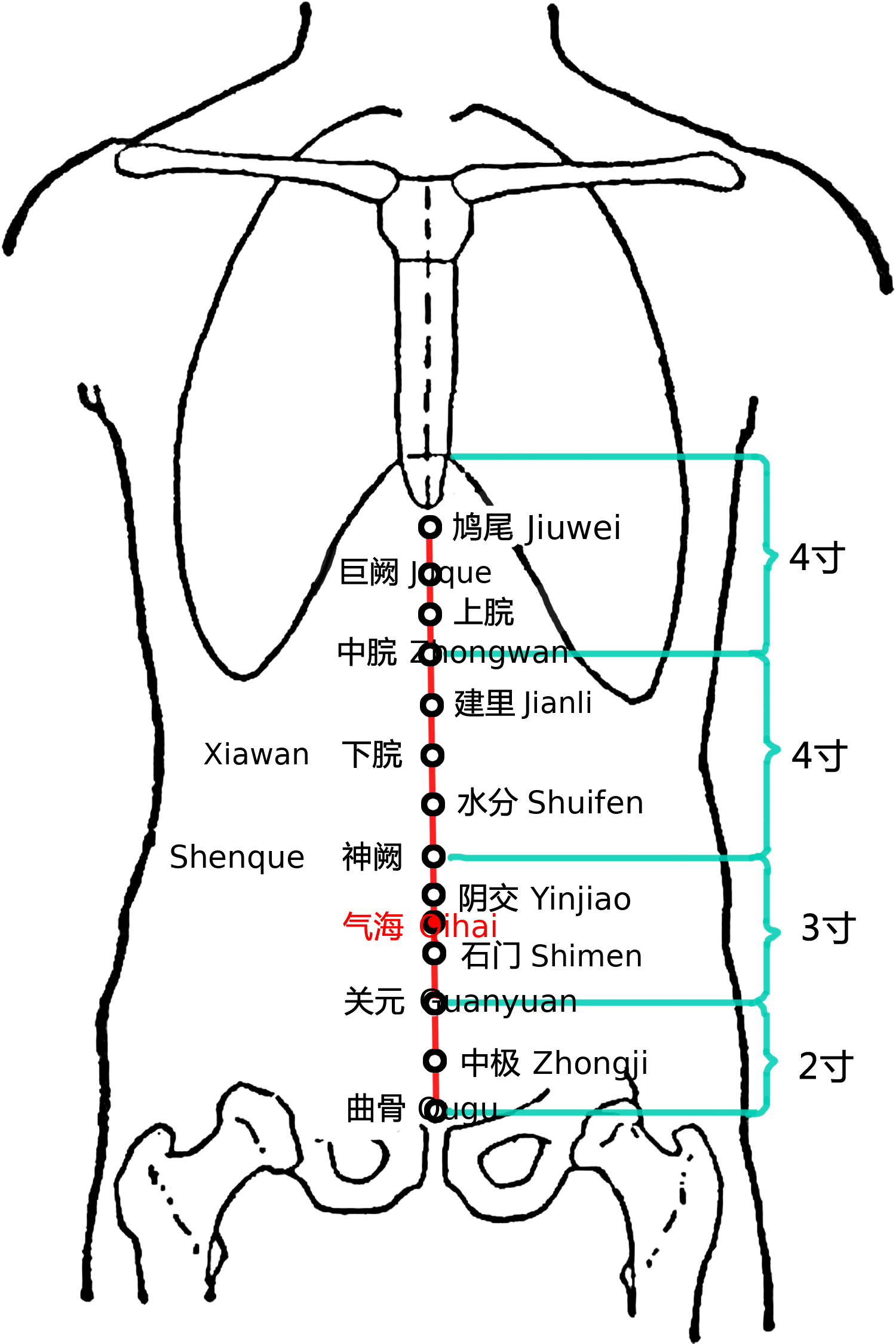

气海

-

图示

-

穴位

- 脐下一寸半宛宛中。

- 《铜人》针八分,得气即泻,泻后宜补之。可灸百壮。

- 《明下》灸七壮。

-

功效

- 主伤寒,饮水过多,腹胀肿,气喘心下痛,冷病面赤,脏虚气惫,真气不足,一切气疾久不瘥,肌体羸瘦,四肢力弱,贲豚七疝,小肠膀胱肾余,症瘕结块,状如覆杯,腹暴胀,按之不下,脐下冷气痛,中恶脱阳欲死,阴症卵缩,四肢厥冷,大便不通,小便赤,卒心痛,妇人临经行房羸瘦,崩中,赤白带下,月事不调,产后恶露不止,绕脐疞痛,闪着腰痛,小儿遗尿。

- 生精。

-

备注

- 一名脖胦,一名下盲。

- 男子生气之海。

- 浦江郑义宗患滞下昏仆,目上视,溲注汗泄,脉大,此阴虚阳暴绝,得之病后酒色。丹溪为灸气海渐苏,服人参膏数斤愈。

- 气海:气,指人身的元气与各种气病。海,是广大深远之意。穴处为人身生气之海,且能主一身之气疾。因此人身之生气是出于脐下,充塞周身。上下相应,气有泉源,自然川流不息矣。

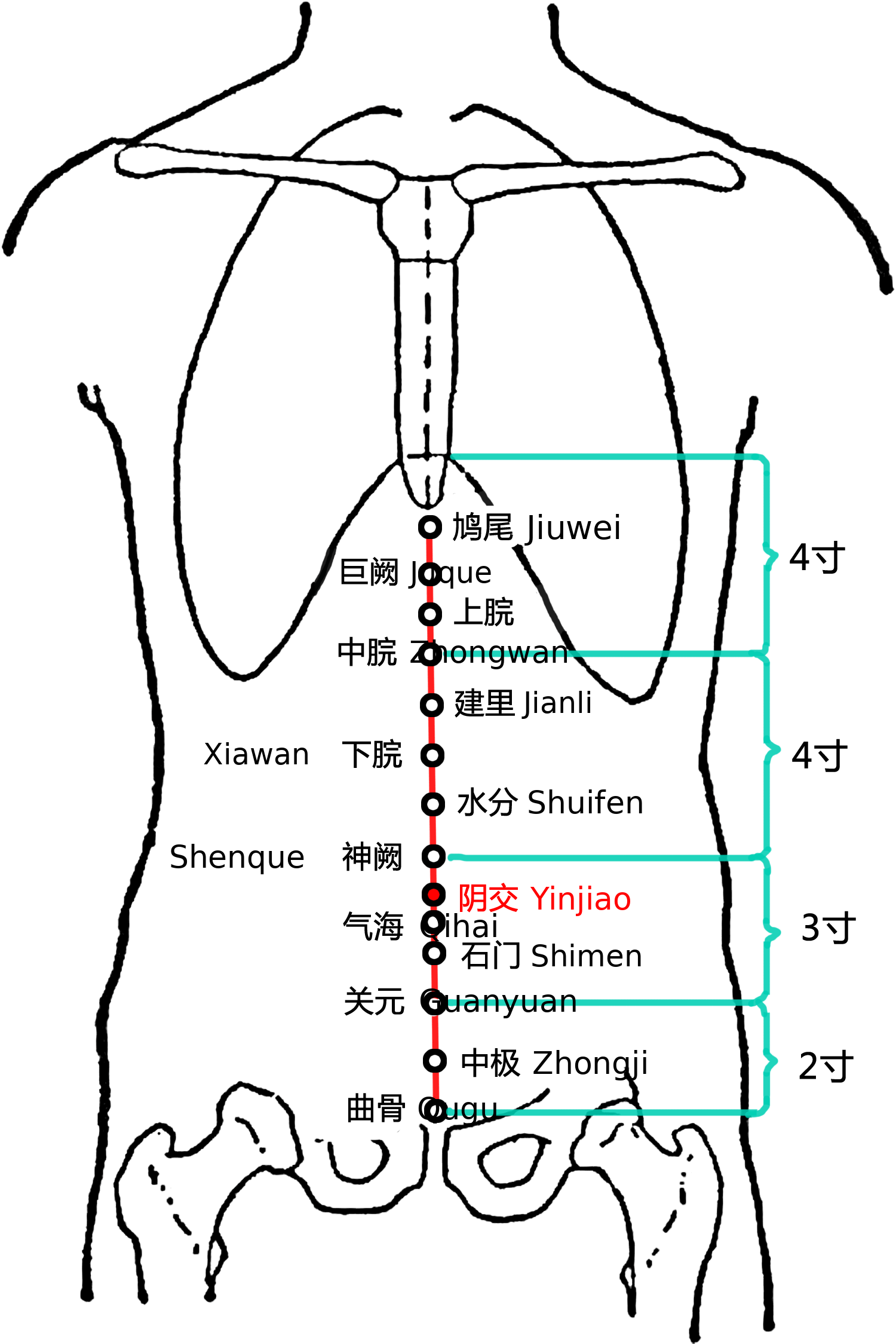

阴交

-

图示

-

穴位

- 脐下一寸,当膀胱上际。

- 《铜人》针八分,得气即泻,泻后宜补,灸百壮。

- 《明堂》灸不及针,日三七壮,止百壮。

-

功效

- 主气痛如刀搅,腹(月真)坚痛,下引阴中,不得小便,两丸骞,疝痛,阴汗湿痒,腰膝拘挛,脐下热,鬼击,鼻出血,妇人血崩,月事不绝,带下,产后恶露不止,绕脐冷痛,绝子、阴痒,贲豚上腹,小儿陷囟。

-

备注

- 一名横户。

- 三焦之募。

- 任脉、少阴、冲脉之会。

- 阴交:阴,指阴阳与阴经。交,指交会与交接。为人身上下之气交接之处,又为足少阴与任、冲三脉之交会。人身上下平脐分之,穴居��脐下一寸,至此阴阳之气已相交接矣。足少阴与任冲之脉也在此互相交会。阴交可能是从“交阴”转变而来。

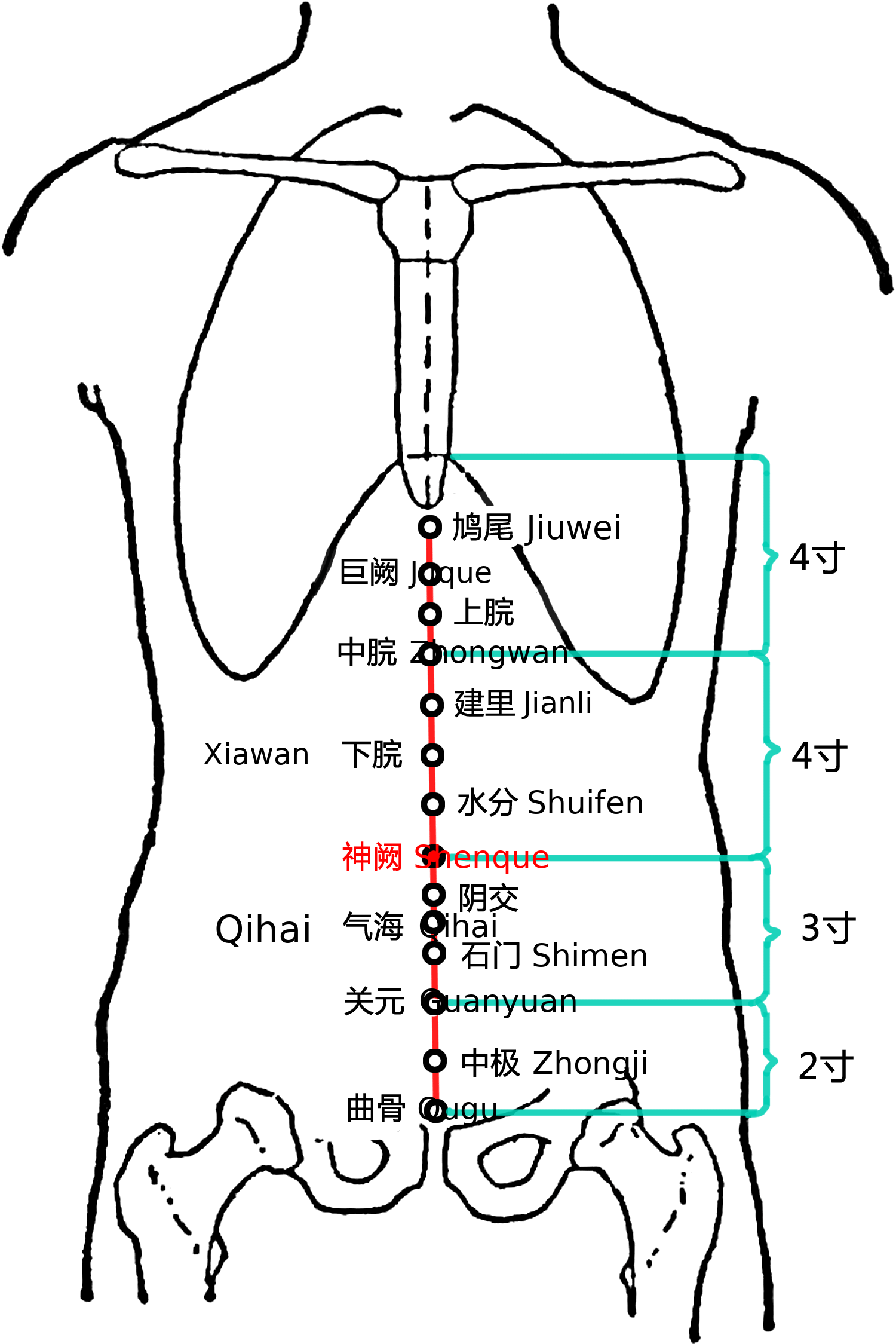

神阙

-

图示

-

穴位

- 当脐中。

- 《素注》禁针,针之使人脐中恶疡溃,屎出者死。灸三壮。

- 《铜人》灸百壮。

-

功效

- 主中风不省人事,腹中虚冷,伤败脏腑,泄利不止,水肿鼓胀,肠鸣状如流水声,腹痛绕脐,小儿奶利不绝,脱肛,风痫,角弓反张。

-

备注

- 一名气舍。

- 禁针。

- 隔盐灸。

- 徐平仲中风不苏。桃源簿为灸脐中百壮始苏,不起,再灸百壮。

- 神阙:神,指人之元神与脐神。阙,宫阙,门观;又同缺。意为元神出入之处与所居之宫阙。脐神亦指人身之元神。脐为腹之缺,故神阙有如元神出入之缺口。

水分

-

图示

-

穴位

- 脐上一寸。

- 下脘下一寸。

- 神阙 - 下脘中间。

- 穴当小肠下口。

- 至是而泌别清浊,水液入膀胱,渣滓入大肠,故曰水分。

- 《素注》针�一寸。

- 《铜人》针八分,留三呼,泻五吸。水病灸大良。又云:“禁针。针之水尽即死。”

- 《明堂》水病灸七七壮,止四百壮,针五分,留三呼。

- 《资生》云:“不针为是。”

-

功效

- 主水病,腹坚肿如鼓,转筋,不嗜食,肠胃虚胀,绕脐痛冲心,腰脊急强,肠鸣状如雷声,上冲心,鬼击,鼻出血,小儿陷囟。

- 水肿。

- 无原因流鼻血。

-

备注

- 一名分水。

- 灸效果更好。

- 饮水在此汽化。不入小肠。

- 食物中的水进入小肠,经小肠蒸煮蠕动,分离为水合残渣,进入大肠,大肠中的水经小肠加热汽化,升为肺中津液。

- 水分:水,指水液,水气。分,指分别,分利。功能分清浊,通水道,而主液所生病,故名。穴下为小肠之所处。清浊不分,溏泻泄利者,收效甚捷。

下脘

-

图示

-

穴位

- 脐上二寸。

- 建里下一寸。

- 穴当胃下口,小肠上口,水谷于是入焉。

- 《铜人》针八分,留三呼,泻五吸,灸二七壮,止二百壮。

-

功效

- 主脐下厥气动,腹坚硬,胃胀,羸瘦,腹痛,六腑气寒,谷不转化,不嗜食,小便赤,痞块连脐上厥气动,日渐瘦,脉厥动,翻胃。

-

备注

- 下脘:下,相对于上、中而言。脘,胃也。穴当胃之下方也。

建里

-

图示

-

穴位

- 脐上三寸。

- 中脘下一寸。

- 《铜人》针五分,留十呼,灸五壮。

- 《明堂》针一寸二分。

-

功效

- 主腹胀,身肿,心痛,上气,肠中疼,呕逆,不嗜食。

-

备注

- 足太阴、任脉之会。

- 建里:建,建立,建树,强健。又顺流而下亦谓之建。言其可以建立中焦之里气,水谷亦由此入腹里也。穴当水谷流入于胃里所由之处,而中焦之里气亦得以建立,脏腑因之而强健,有如建中汤矣。

中脘

-

图示

-

穴位

- 脐上四寸。

- 上脘下一寸。

- 心蔽骨与脐之中。

- 《难经》曰:“腑会中脘。”疏曰:“腑病治此。”

- 《铜人》针八分,留七呼,泻五吸,疾出针。灸二七壮,止二百壮。

- 《明堂》日灸二七壮,止四百壮。

- 《素注》针一寸二分,灸七壮。

-

功效

- 主五膈,喘息不止,腹暴胀,中恶,脾疼,饮食不进,翻胃,赤白痢,寒癖,气心疼,伏梁,心下如覆杯�,心膨胀,面色萎黄,天行伤寒热不已,温疟先腹痛,先泻,霍乱,泻出不知,食饮不化,心痛,身寒,不可俯仰,气发噎。

- 任何肠胃相关的病。

- 印堂痛。

- 呕吐。

-

备注

- 一名太仓。

- 胃之募穴。

- 腑会中脘。

- 针灸皆可,针勿过深。一寸针。

- 上纪者,中脘也。

- 手太阳、少阳、足阳明、任脉之会。

- 梅花灸:

- 中脘穴为中心,上下左右各距一寸。

- 隔姜灸。

- 统治一切胃病。

- 有与胃相关的出血现象时勿灸。吐血。

- 东垣曰:“气在于肠胃者,取之足太阴、阳明;不下,取三里、章门、中脘。”又曰:胃“虚而致太阴无所禀者,于足阳明募穴中引导之。”

- 中脘:指穴当胃体的中部,相对于上脘及下脘而言。

上脘

-

图示

-

穴位

- 脐上五寸。

- 中脘上一寸。

- 巨阙下一寸。

- 《素注》、《铜人》针八分,先补后泻。风痫热病,先泻后补,立愈。日灸二七壮,至百壮,未愈倍之。

- 《明下》灸三壮。

-

功效

- 主腹中雷鸣相逐,食不化,腹疞刺痛,霍乱吐利,腹痛,身热,汗不出,翻胃呕吐食不下,腹胀气满,心忪惊悸,时呕血,痰多吐涎,贲豚,伏梁,二虫,卒心痛,风痫,热病,马黄,黄疸,积聚坚大如盘,虚劳吐血,��五毒疰不能食。

-

备注

- 一名胃脘。

- 上脘、中脘属胃、络脾。

- 足阳明、手太阳、任脉之会。

- 上脘:指穴当胃体的上部。相对于下脘及中脘而言。

巨阙

-

图示

-

穴位

- 鸠尾下一寸。

- 中脘 - 心蔽骨中间。

- 《铜人》针六分,留七呼,得气即泻。灸七壮,止七七壮。

-

功效

- 主上气咳逆,胸满短气,背痛胸痛,痞塞,数种心痛,冷痛,蛔虫痛,蛊毒猫鬼,胸中痰饮,先心痛,先吐,霍乱不识人,惊悸,腹胀暴痛,恍惚不止,吐逆不食,伤寒烦心,喜呕发狂,少气腹痛,黄疸,急疸,急疫,咳嗽,狐疝,小腹胀噫,烦热,膈中不利,五脏气相干,卒心痛,尸厥。妊娠子上冲心昏闷,刺巨阙,下针令人立苏不闷,次补合谷,泻三阴交,胎应针而落,如子手掬心,生下手有针痕,顶母心向前,人中有针痕,向后枕骨有针痕,是验。

- 心病。

-

备注

- 心之募穴。

- 下针一寸左右。勿过深。

- 得气即泻。

- 按《十四经发挥》云:“凡人心下有膈膜,前齐鸠尾,后齐十一椎,周围着脊,所以遮隔浊气,不使上熏心肺,是心在膈上也。难产之妇,若子上冲,至膈则止。况儿腹中又有衣胞裹之,岂能破膈掬心哉?心为一身之主,神明出焉。不容小有所犯,岂有被冲掬而不死哉?盖以其上冲�近心,故云尔。如胃脘痛,曰心痛之类是也。学者,不可以辞害意。”

- 巨阙:巨,巨大。阙,宫阙,门观;又同缺。巨阙,剑名。胸骨其形似剑,穴当其端;又为上腹之巨大凹陷处。

鸠尾

-

图示

-

穴位

- 在两歧骨下一寸。

- 巨阙上一寸。

- 曰鸠尾者,言其骨垂下如鸠尾形。

- 《铜人》禁灸,灸之令人少心力,大妙手方针,不然针取气多,令人夭。针三分,留三呼,泻五吸,肥人倍之。

- 《明堂》灸三壮。

- 《素注》不可刺灸。

-

功效

- 主息贲,热病,偏头痛引目外眦,噫喘,喉鸣,胸满咳呕,喉痹咽肿,水浆不下,癫痫狂走,不择言语,心中气闷,不喜闻人语,咳唾血,心惊悸,精神耗散,少年房劳,短气少气。

-

备注

- 一名尾翳。

- 任脉之别。

- 不可重击(易引发内出血)。

- 禁灸。

- 可针。

- 《灵枢经》云:“膏之原,出于鸠尾。”

- 膏:黄油,油网之油。

- 鸠尾:指穴当形如鸠鸟尾部之处,且如鸠鸟之能治噎膈反胃也。胸骨柄如鸟头,体如鸟身,两侧肋骨如鸟翼。穴当胸骨剑突(蔽骨)形如鸟尾之处,内通胃脘,且因鸠能治噎取名鸠尾,象形而又志用。

中庭

-

图示

-

穴位

- 膻中下一寸六分陷中。

- 《铜人》灸五壮。针三分。

- 《明堂》灸三壮。

-

功效

- 主胸胁支满,噎塞,食饮不下,呕吐食出,小儿呕奶。

-

备注

- 中庭:中,中间。庭,宫庭,庭堂。言穴居玉堂之下,胸腹之间,犹如堂中之庭也。天子布政之宫为明堂,明堂之中为中庭。

膻中

-

图示

-

穴位

- 横量两乳间陷中。

- 玉堂下一寸六分。

- 仰而取之。

- 《难经》曰:“气会膻中。”疏曰:“气病治此。”灸五壮。

- 《明堂》灸七壮,止二七壮,禁针。

-

功效

- 主上气短气,咳逆,噎气,膈气,喉鸣喘嗽,不下食,胸中如塞,心胸痛,风痛,咳嗽、肺痈唾脓,呕吐涎沫,妇人乳汁少。

- 气喘。

- 肺痈。

-

备注

- 一名元见。

- 气会膻中。

- 足太阴、少阴、手太阳、少阳、任脉之会。

- 禁针。

- 用灸。

- 膻中:膻,同袒。中,指胸中。膻中,心包络名。袒胸露乳,此处又正当其中。穴为心包之募,内外相应也。位于两乳之�中,必须袒胸而取,此膻中之又一义也。

玉堂

-

图示

-

穴位

- 紫宫下一寸六分陷中。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

-

功效

- 主胸膺疼痛,心烦咳逆,上气,胸满不得息,喘急,呕吐寒痰。

-

备注

- 一名玉英。

- 玉堂:玉,金玉、贵重之意。堂,是高大明敞的居室。玉堂为宫殿之美称,又泛指富贵之家,借喻其地位之高贵。玉堂,汉代殿名。未央宫、建章宫内皆有玉堂。指宫殿之华丽。其上方为紫宫,下通中庭,乃宫殿中之庭堂也。

紫宫

-

图示

-

穴位

- 华盖下一寸六分陷中,仰面取之。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

- 《明下》灸七壮。

-

功效

- 主胸胁支满,胸膺骨痛,饮食不下,呕逆上气,烦心,咳逆吐血,唾如白胶。

-

备注

- 紫宫:紫,尊贵的颜色。宫,王者之所居。紫宫,帝王的居室。指穴下为心君常居之处。与灵台前后相对,更见其地位之高贵。为心主之宫城。

华盖

-

图示

-

穴位

- 华盖下一寸六分陷中,仰面取之。

- 《铜人》针三分,灸五壮。

- 《明下》灸三壮。

-

功效

- 主喘急上气,咳逆哮嗽,喉痹咽肿,水浆不下,胸胁支满痛。

-

备注

- 华盖:华,同花,华丽。盖,覆盖,伞盖。华盖,星名,又是帝王出入的宝伞。肺亦名华盖,象其覆于心上也。以形象和位置而得名。

璇玑

-

图示

-

穴位

- 天突下一寸六分陷中,仰头取之。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

-

功效

- 主胸胁支满痛,咳逆上气,喉鸣喘不能言,喉痹咽痈,水浆不下,胃中有积。

-

备注

- 璇玑:璇,同旋。玑,同机。璇玑,星名,又是古代观察天文的仪器。指其为旋转为枢机,象喉骨之转动。璇玑乃北斗星中天璇天机之合称,适当喉骨转动之下方也。

天突

-

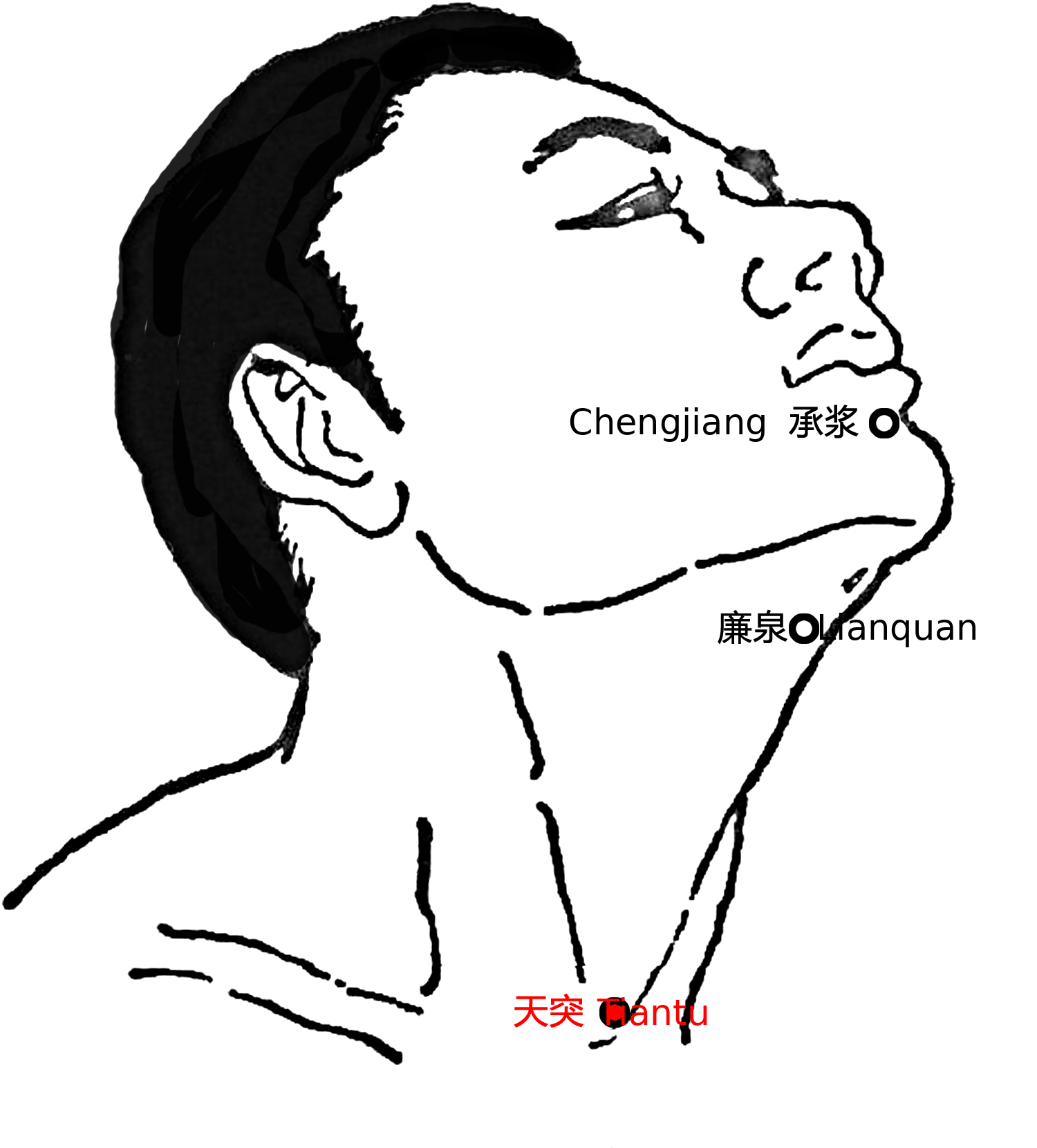

图示

-

穴位

- 胸骨中央上窝。

- 在颈结喉下四寸宛宛中。

- 《铜人》针五分,留三呼,得气即泻,灸亦得,不及针。若下针当直下,不得低手即五脏之气,伤人短寿。

- 《明堂》灸五壮,针一分。

- 《素注》针一寸,留七呼,灸三壮。

-

功效

- 主面皮热,上气咳逆,气暴喘,咽肿咽冷,声破,喉中生疮,喉猜猜喀脓血,喑不能言,身寒热,颈肿,哮喘,喉中翕翕如水鸡声,胸中气梗梗,侠舌缝青脉,舌下急,心与背相控而痛,五噎,黄疸,醋心,多唾,呕吐,瘿瘤。

- 声音沙哑。

- 甲状腺肿大。

- 喉咙肿痛。

-

备注

- 一名天瞿。

- 阴维、任脉之会。

- 针勿垂直下,斜入一寸。

- 下针:入针后贴喉咙(约与食道平行)向胸骨内刺,不可直针刺。

- 许氏曰:“此穴一针四效。凡下针后良久,先脾磨食,觉针动为一效;次针破病根,腹中作声为二效;次觉流入膀胱为三效;然后觉气流行,入腰背肾堂间为四效矣。”

- 天突:天,指天气及人身之上部。突,指灶突(即烟囱)。天气通于肺,穴处犹如肺气出入之灶突也。喉头既为清气所入,更为浊气之所出。天突之名至为允当。

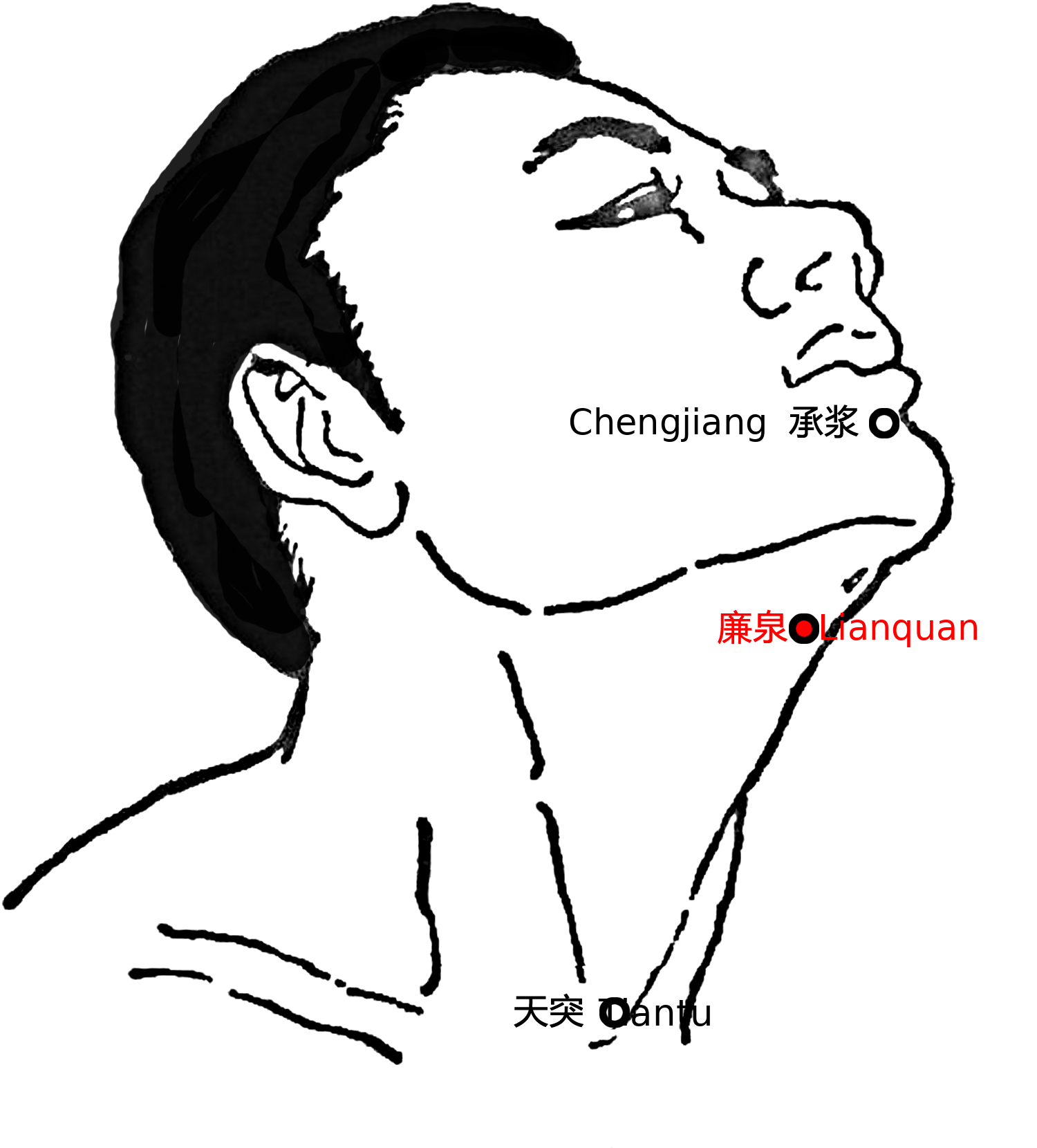

廉泉

-

图示

-

穴位

- 大拇指第一指节根部按于下巴,指尖到处是穴。

- 颈下结喉上中央,

- 仰面取之。

- 《素注》低针取之,针一寸,留七呼。

- 《铜人》灸三壮,针三分,得气即泻。

- 《明堂》针二分。

-

功效

- 主咳嗽上气,喘息,呕沫,舌下肿难言,舌根缩急不食,舌纵涎出,口疮。

- 舌强不语。

- 舌相关的。

-

备注

- 一名舌本。

- 阴维、任脉之会。

- 下针:下针方向朝向舌根。

- 针深:一寸~一寸半。

- 廉泉:廉,指边缘,棱隅,偪仄。泉,水从窟穴而出,又水源也。廉泉,水名。穴当喉结上缘有棱之处,有如吐液之泉源。为唾液所聚之处。

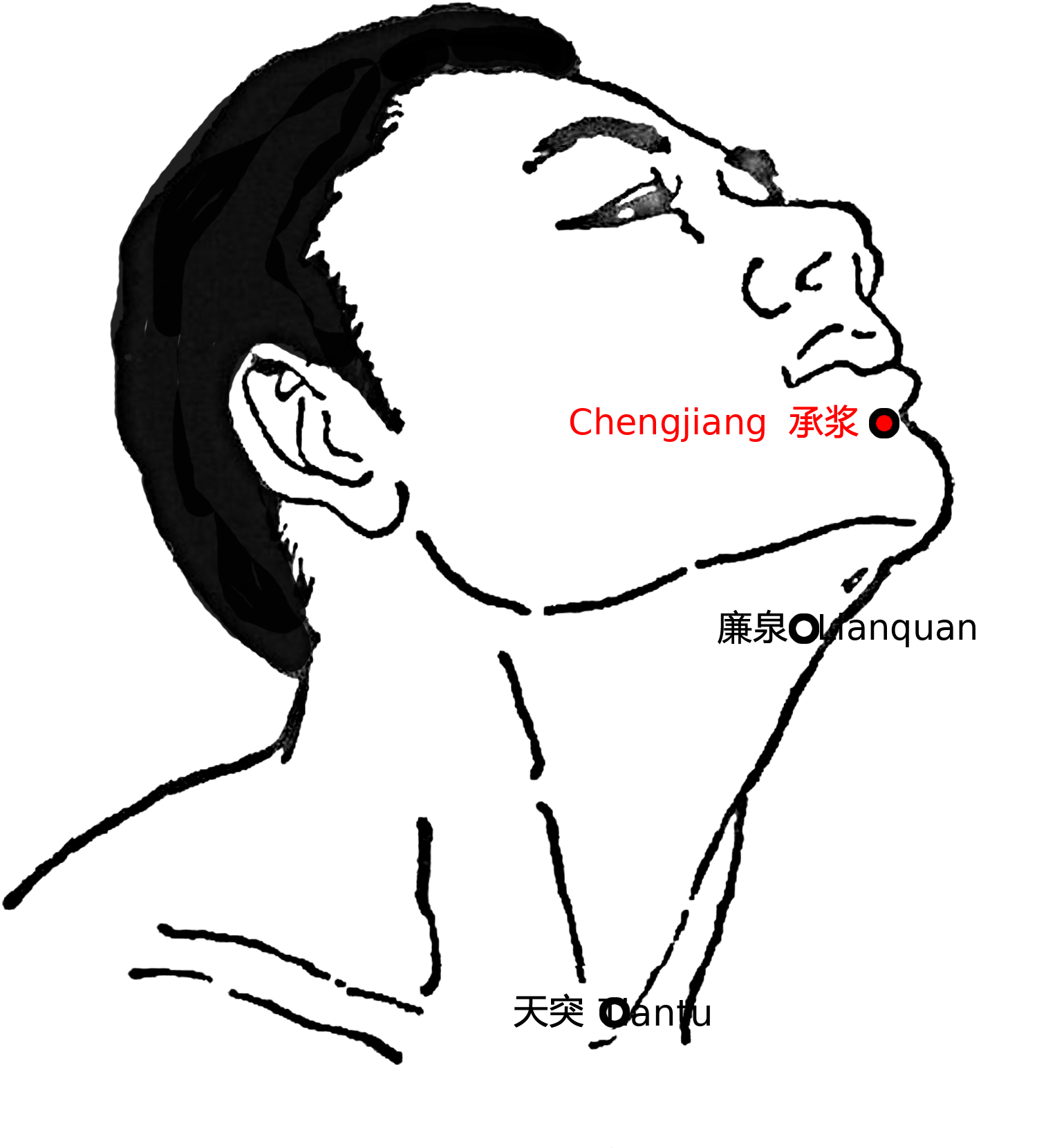

承浆

-

图示

-

穴位

- 下唇下方凹处。

- 唇棱下陷中,开口取之。

- 《素注》针二分,留五呼,灸三壮,

- 《铜人》灸七壮,止七七壮。

- 《明堂》针三分,得气即泻,留三呼,徐徐引气而出。日灸七壮,过七七停四五日后,灸七七壮。若一向不灸,恐足阳明脉断,其病不愈,停息复灸,令血脉通宣,其病立愈。

-

功效

- 主偏风,半身不遂,口眼喎斜,面肿消渴,口齿疳蚀生疮,暴喑不能言。

- 喝水、浆液之类流出。

- 中风。

- 牙齿痛。

- 治疗面部中风后,针人中、承浆,以固疗效。

-

备注

- 一名悬浆。

- 大肠脉、胃脉、督脉、任脉之会。

- 下针:处于开口状态,不要闭口。

- 针灸均可。

- 承浆:承,承受,奉承,承担。浆,口中之浆水。指其可以承受口中之浆水而言。穴之内方常为唾液之所聚,故本穴又名天池、悬浆。

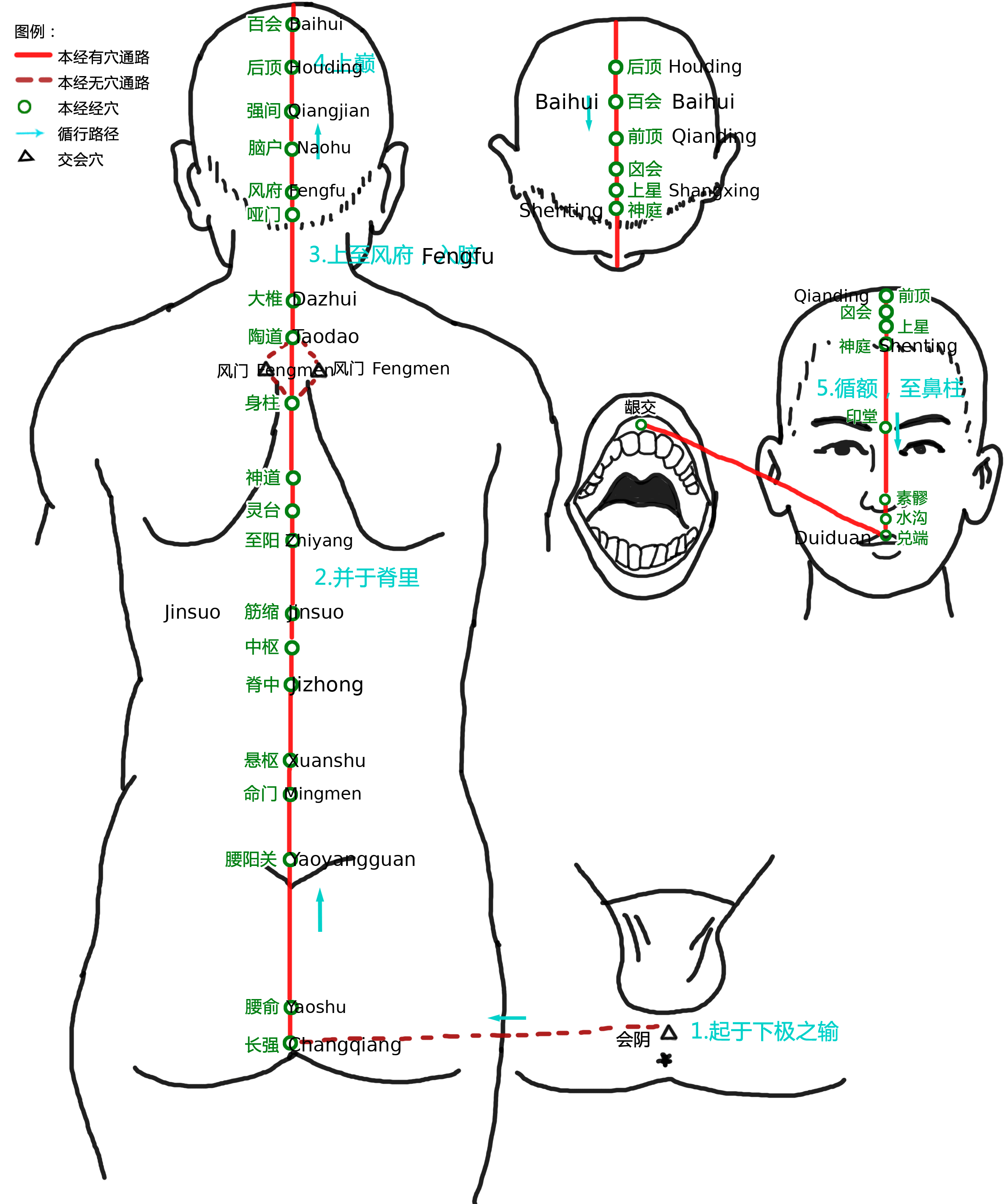

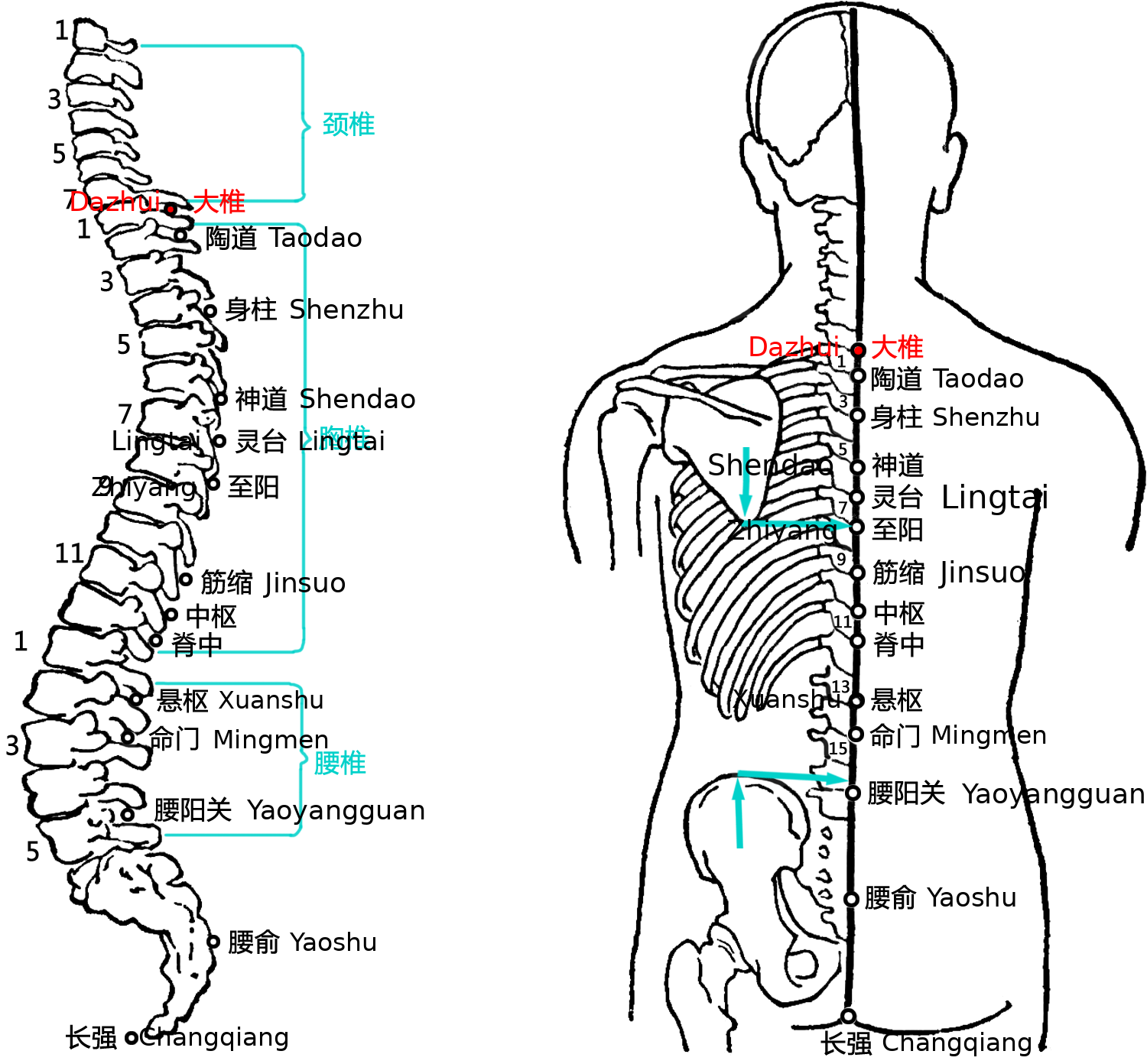

督脉

-

图示

-

循行

- 督脉的路线,以行于脑脊正中者为主干,旁行者为分支。脉气起于小腹内(肾下、胞中),与冲脉、任脉同源,出于会阴部。督脉从尾骶沿脊内上行,到项后风府穴进入脑内,联络脑,其外从头顶正中经前额到鼻柱下端,至龈交穴止。这一主干,在营气运行时从上而下,即由足厥阴肝经分支上头顶接通督脉,沿脑脊下行,后接任脉。

- 督脉旁支,上部与足太阳膀胱经同行,从目内眦上行,交巅顶,络脑,下项,挟脊,于腰中络肾;下部与足少阴肾经同行,以肛门后尾骶部贯脊属肾。

- 督脉在阴部散络阴器或阴茎,下合于肛门,在肛门后尾骶部与足太阳、足少阴会合。

- 前行者与任脉相同,从少腹直上贯心,入喉,上颐,环唇,上系两目之下。

- 其络脉,从长强挟脊上项,散布头上,背部分支走向足太阳。--可知督脉与足太阳关系最为密切,即一在正中,一在两旁,同联系肾与��脑。其次为与足少阴和任脉相联系,一主后,一主前,同在阴部、胞宫、肾、心相关联。

-

功能

- 从督脉的循行分布部位认识其功能,首先是“总督诸阳”,或称为“阳脉之海”和“阳脉之都纲”。诸阳经通过阳维会合于督脉,在督脉上有受各阳经所会的穴,又入会于足太阳经的穴,均说明这种关系。

- 其次是沟通阴阳、总摄诸经,或称“督领经脉之海”。督脉旁通足太阳、足少阴,与冲、任同起于胞中,并前通任脉,即说明这种关系。对此,滑伯仁曾说:“夫人身之有任、督,犹天地之有子、午,可以分,可以合。分之以见阴阳之不离,合之以见浑沦之无间,一而二,二而一者也”。督脉作为“阳脉之海”和“督领经脉之海”以见其功能之大,从“四海”的划分又归属于“脑为髓海”。

-

歌括

- 督脉中行二十七,长强腰俞阳关密,

- 命门悬枢接脊中,筋缩至阳灵台逸,

- 神道身柱陶道长,大椎平肩二十一,

- 哑门风府脑户深,强间后顶百会集,

- 前顶顖会上星圆,神庭素髎水沟窟,

- 兑端开口唇中央,龈交唇内任督毕。

-

备注

- 脉络:起于胞中。

- 后溪主督脉。

- 诸阳之海。全身阳气会于督脉。

- 督脉脉气源头为曲骨。

- 和任脉一样,都没有井荥俞经合。

- 督任两脉相辅相成。

- 督脉穴道除了治疗之用,还可以协助诊断。

- 一般督脉穴的位置在头骨上都会有一个凹洞。

- 头部穴道大部分治精神方面的疾病。很多的穴道功能都相同。

- 阴经只到脖子,只有阳经上头。

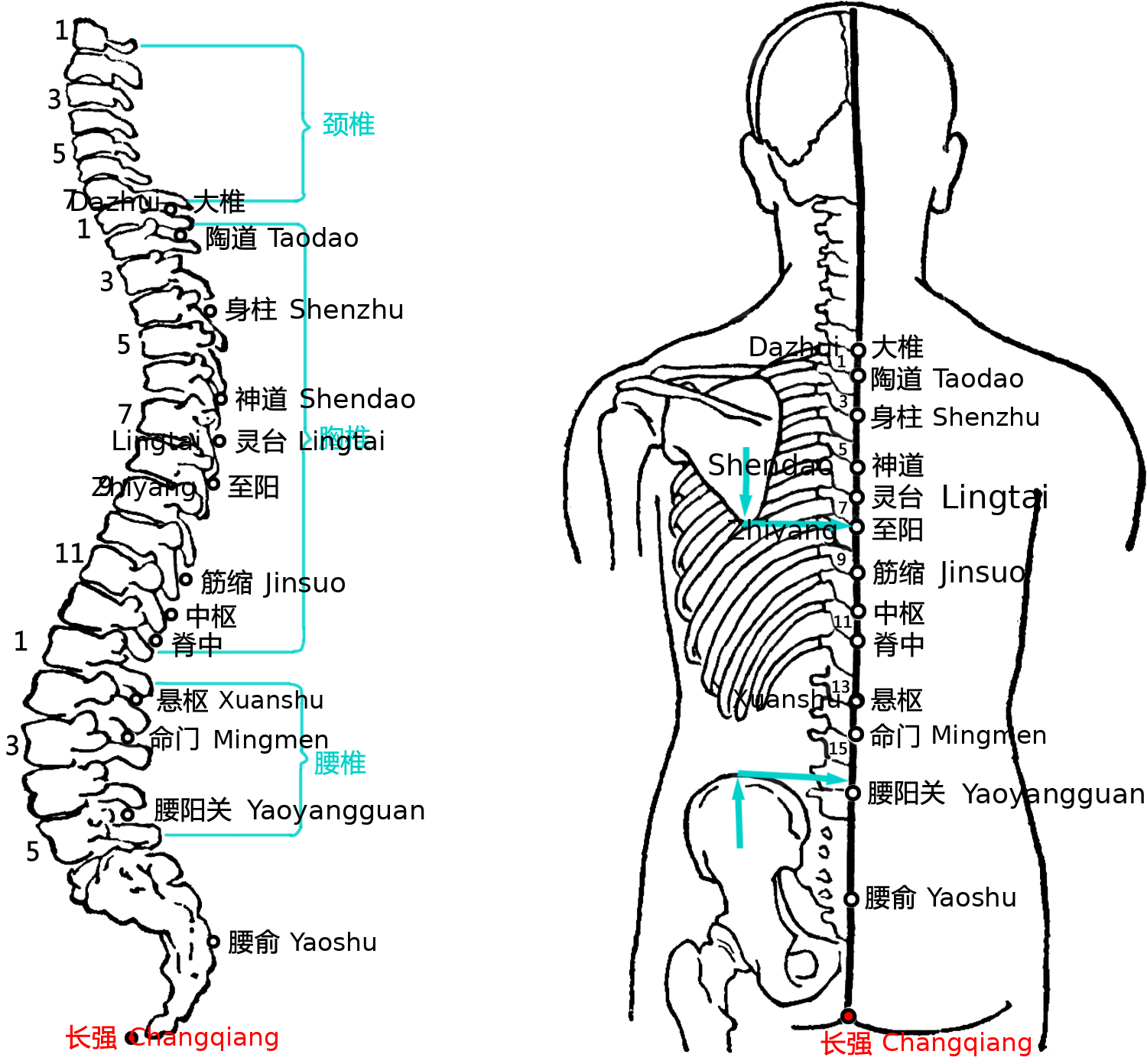

长强

-

图示

-

穴位

- 尾骨端与肛门连线的中点处。

- 脊骶骨端计三分,伏地取之。

- 《铜人》针三分,转针以大痛为度。

- 《甲乙》针二分,留七呼。

- 《明堂》灸五壮。

-

功效

- 主肠风下血,久痔瘘,腰脊痛、狂病,大小便难,头重,洞泄,五淋,疳蚀下部,小儿囟陷,惊痫瘛瘲,呕血,惊恐失精,瞻视不正。慎冷食,房劳。

-

备注

- 一名气之阴邪,一名橛骨。

- 足少阴、少阳之会。督脉络,别走任脉。

- 下针:斜刺。一寸左右。无需补泻,引气就好。

- 灸不及针,日灸三十壮,止二百壮,此痔根本。

- 长强:长,长大,旺盛。强,强壮,充实。喻经气与脊柱为人身强大的梁柱与肾气强健的象征。肾为作强之官,肾强则阳势壮。长强之名,也可与其能治遗精早泄及阳萎等症有关。

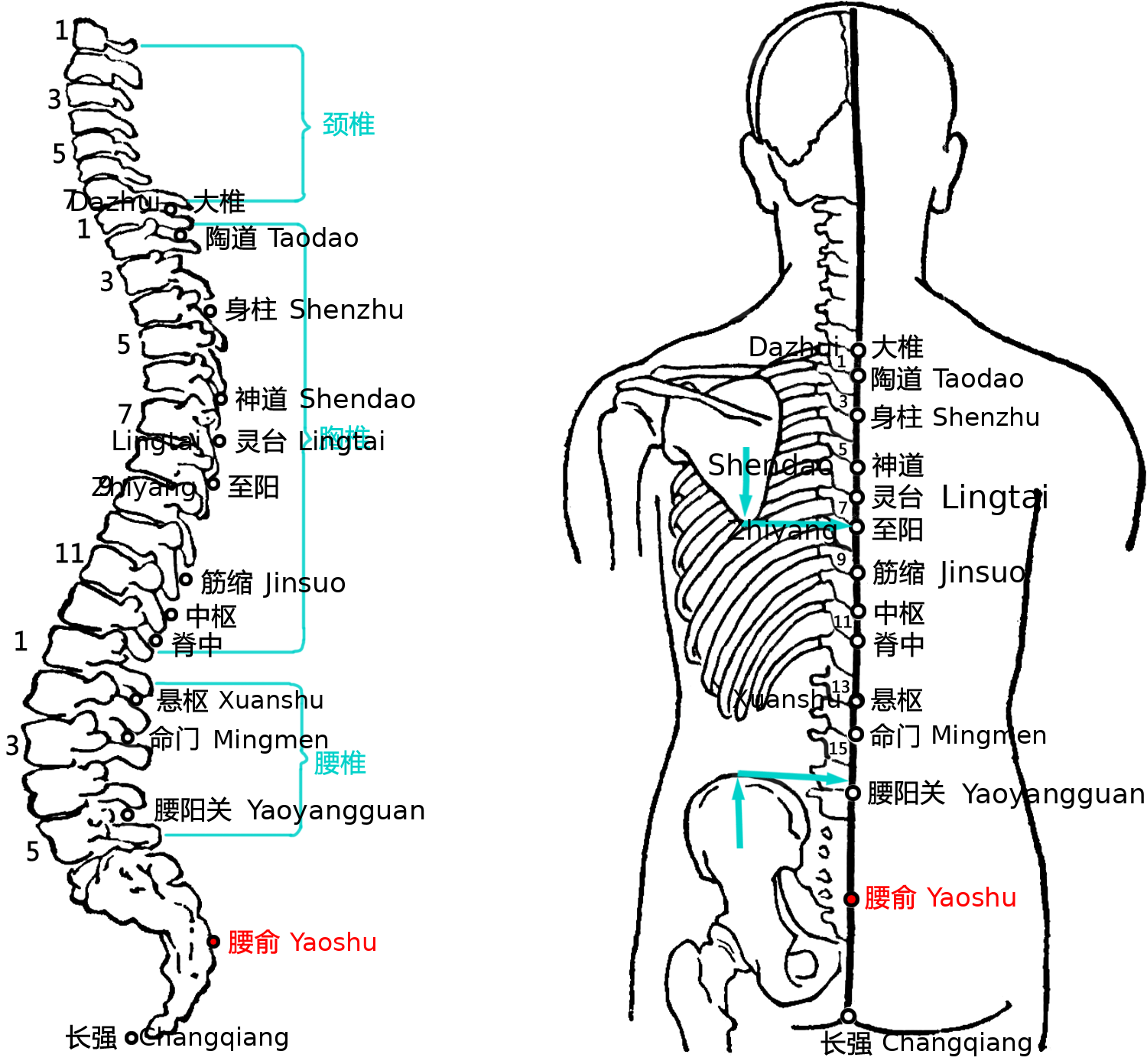

腰俞

-

图示

-

穴位

- 二十一椎下,尾椎三角形处。

- 二十一椎下宛宛中,以挺身伏地舒身,两手相重支额,纵四体后,乃取其穴。

- 灸七壮,至七七壮。

- 《铜人》针八分,留三呼,泻五吸。

- �《明堂》灸三壮。

-

功效

- 主腰髋腰脊痛,不得俯仰,温疟汗不出,足痹不仁,伤寒四肢热不已,妇人月水闭,溺赤。

- 四肢热不已。

- 月经不来。

-

备注

- 一名背解,一名髓孔,一名腰柱,一名腰户。

- 平时较少用。

- 慎房劳、举重强力。

- 腰俞:腰,指腰部;又同要。俞,俞穴,转输。穴居腰部冲要之地,为腰部经气注输之处也。

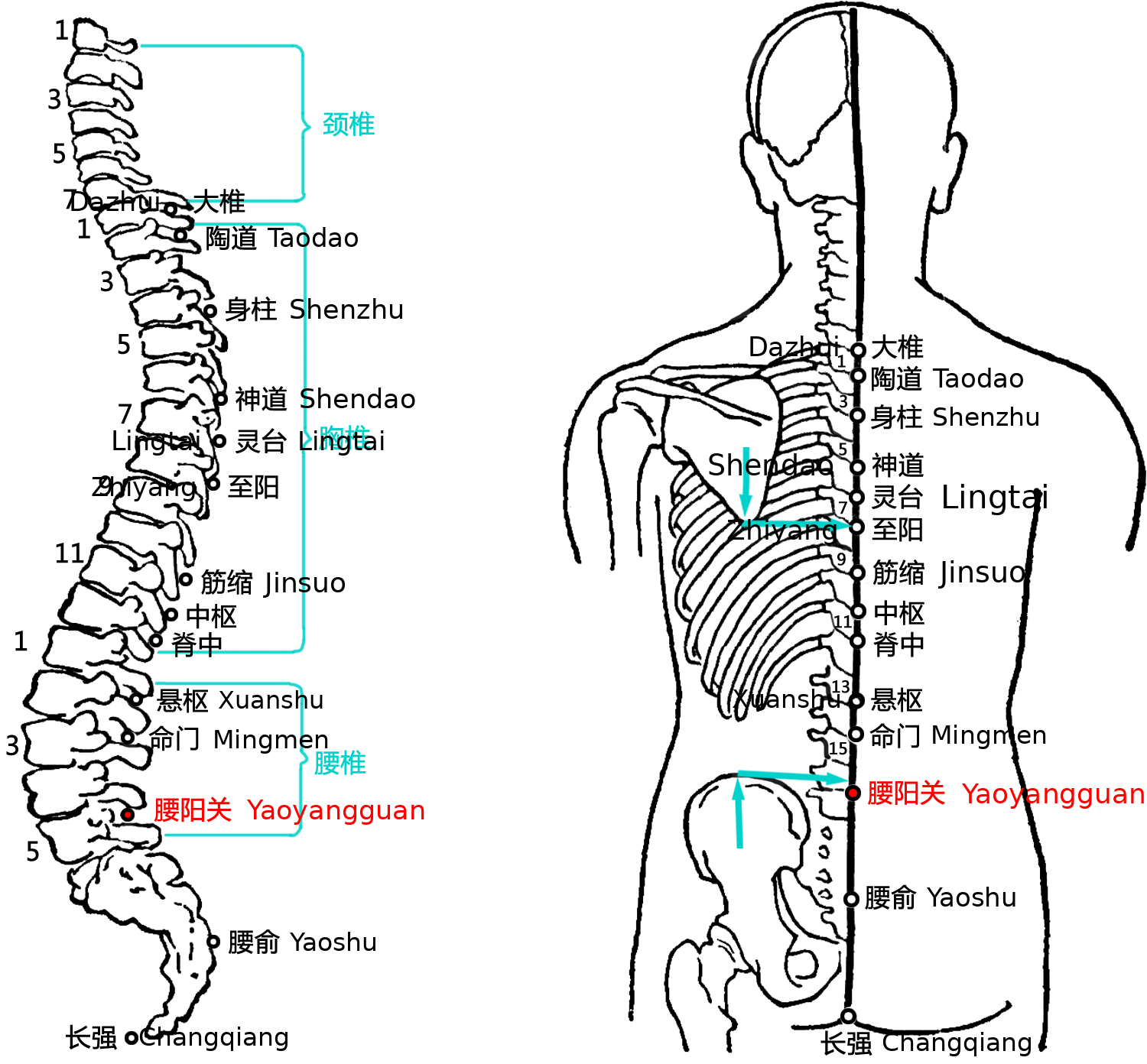

腰阳关

-

图示

-

穴位

- 命门下两椎。

- 十六椎下,坐而取之。

- 《铜人》针五分,灸三壮。

-

功效

- 主膝外不可屈伸,风痹不仁,筋挛不行。

-

备注

- 阳关:阳,指下焦之阳气。关,机关,关藏。穴当腰部之要冲,为下焦关藏元气之窟宅与腰部运动之机关。

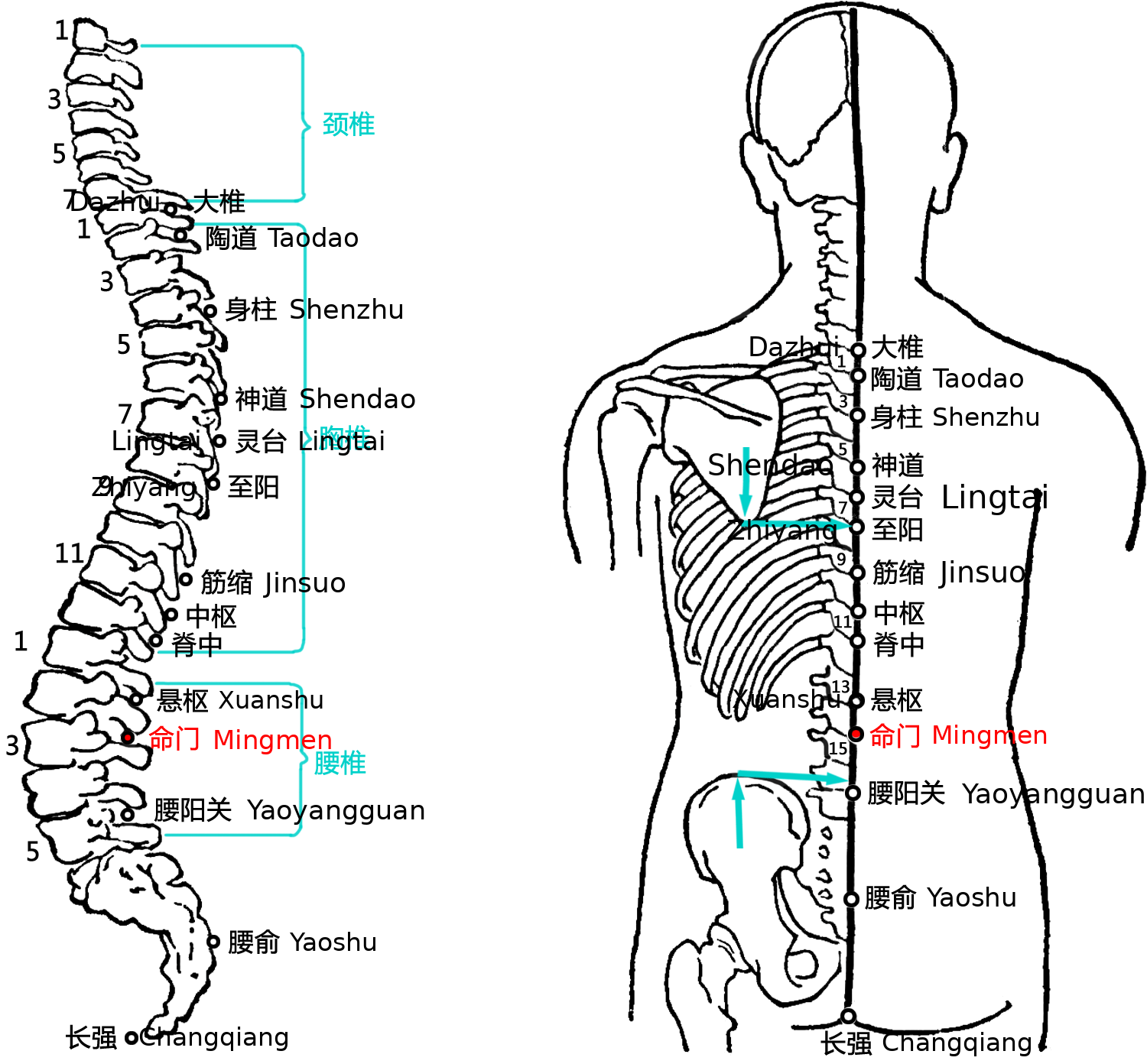

命门

-

图示

-

穴位

- 十四椎下,肚脐正对面。

- 伏而取之。

- 《铜人》针五分,灸三壮。

-

功效

- 角弓反张。

- 主�头痛如破,身热如火,汗不出,寒热痎疟,腰脊相引痛,骨蒸五脏热,小儿发痫,张口摇头,身反折角弓。

-

备注

- 一名属累。

- 针灸均可。

- 命门:命,指生命,重要之意。门,出入通达之处。指其为生气出入通达与维系生命之处。穴在两侧肾俞之中,以内外相应而得名。

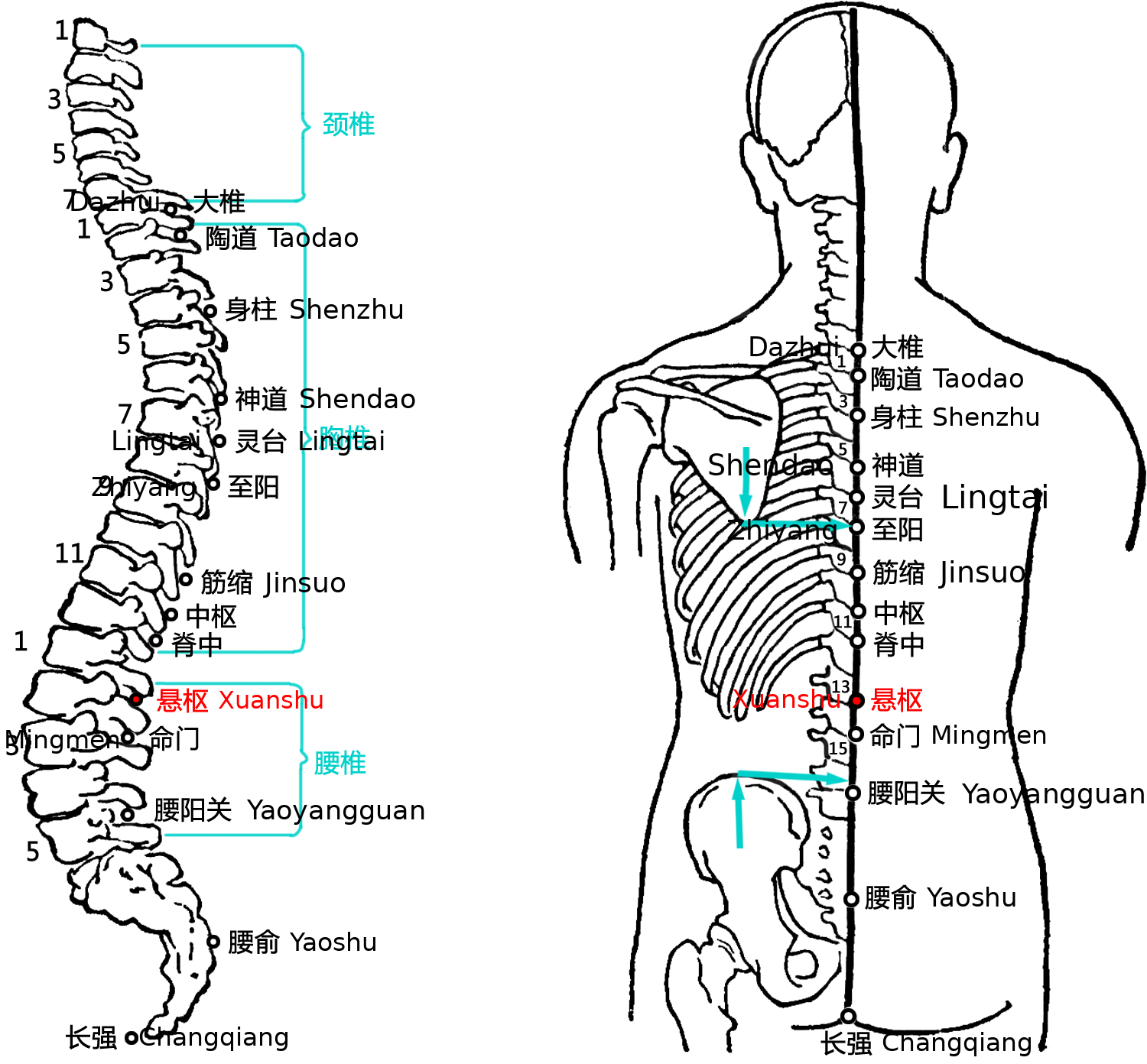

悬枢

-

图示

-

穴位

- 十三椎下,伏而取之。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 腰脊强不得屈伸,积气上下行,水谷不化,下利,腹中留积。

- 腰痛。

-

备注

- 三焦经经过之处。

- 脊椎“突处”为“椎下”。

- 悬枢:悬,通旋,旋转,悬起。枢,枢纽,枢要。以穴当人身旋转枢要之处而得名。

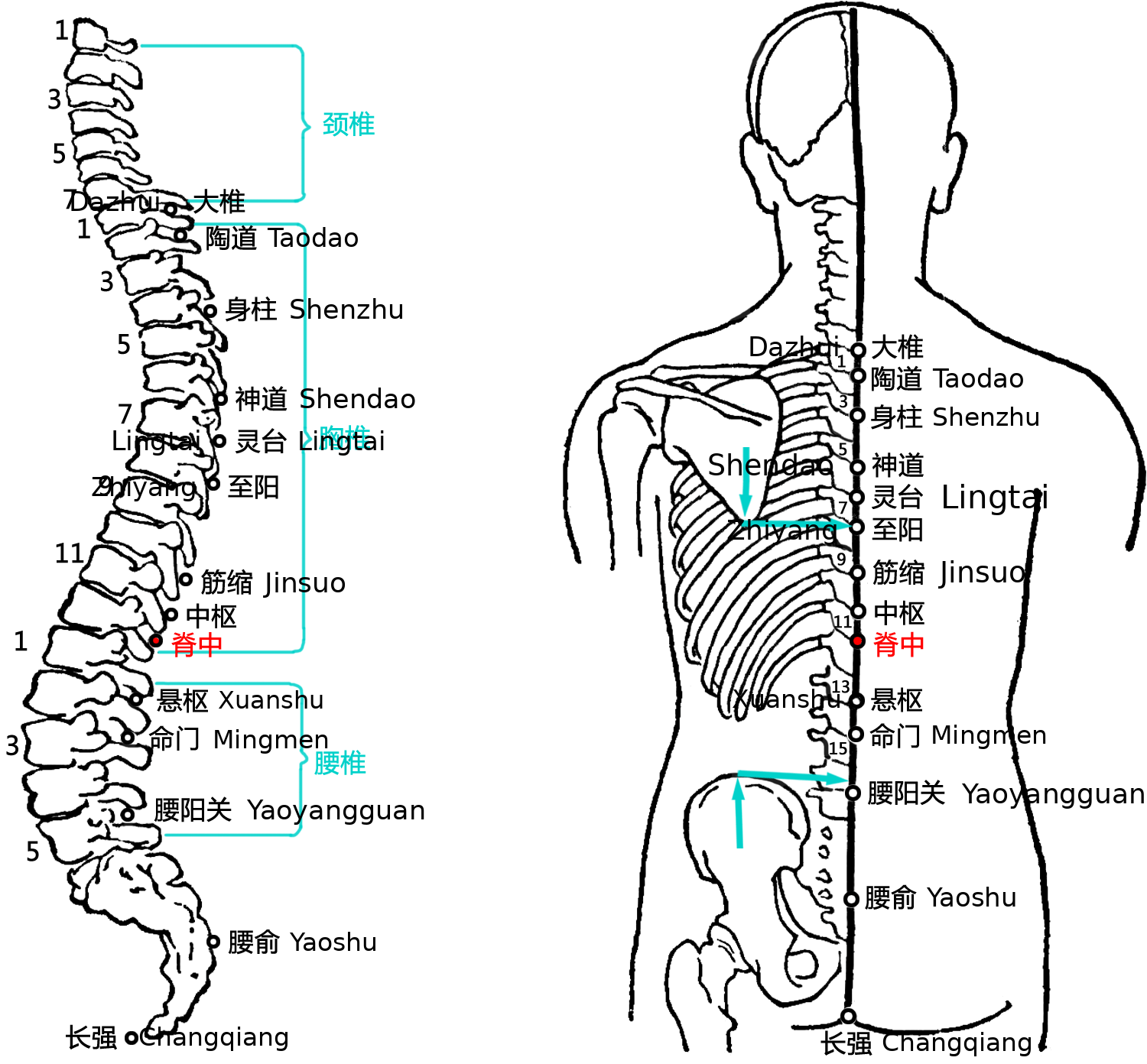

脊中

-

图示

-

穴位

- 十一椎下,俯而取之。脾脏正后方。

- 《铜人》针五分,得气即泻。

-

功效

- 便血;

- 主风痫癫邪,黄疸,腹满,不嗜食,五痔便血,温病,积聚,下利,小�儿脱肛。

-

备注

- 一名神宗,一名脊俞。

- 禁灸,灸之令人腰伛偻。

- 十一椎下周围为脾脏。

- 脊中:脊,脊柱,指全部椎体。中,中间,中部。古人以脊柱为二十一节,此正当其中。

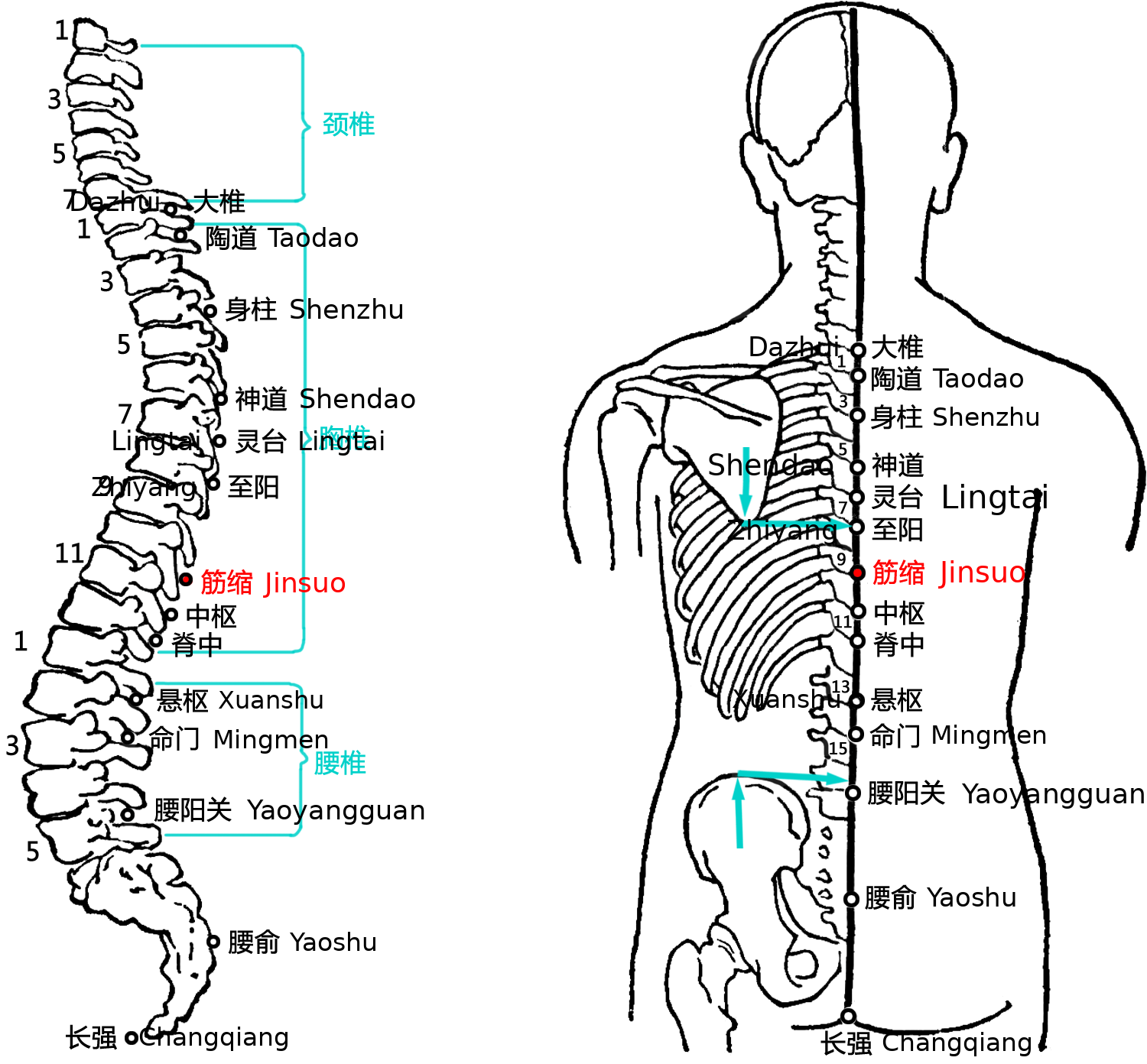

筋缩

-

图示

-

穴位

- 九椎下,俯而取之。

- 肝脏正后方。

- 《铜人》针五分,灸三壮。

- 《明下》灸七壮。

-

功效

- 癫痫狂;

- 抽筋;

- 癫疾狂走,脊急强,目转反戴,上视,目瞪,痫病多言,心痛。

-

备注

- 针灸均可。

- 筋缩:筋,筋脉。缩,挛缩。能治筋脉挛缩与筋脉驰缓诸病,为肝俞之辅助穴。肝主筋。筋缩两旁为肝俞。用治脊强、目上戴等筋脉抽搐诸病,自为其分内事,而对筋脉驰缓不收者,亦有缩筋之效也。

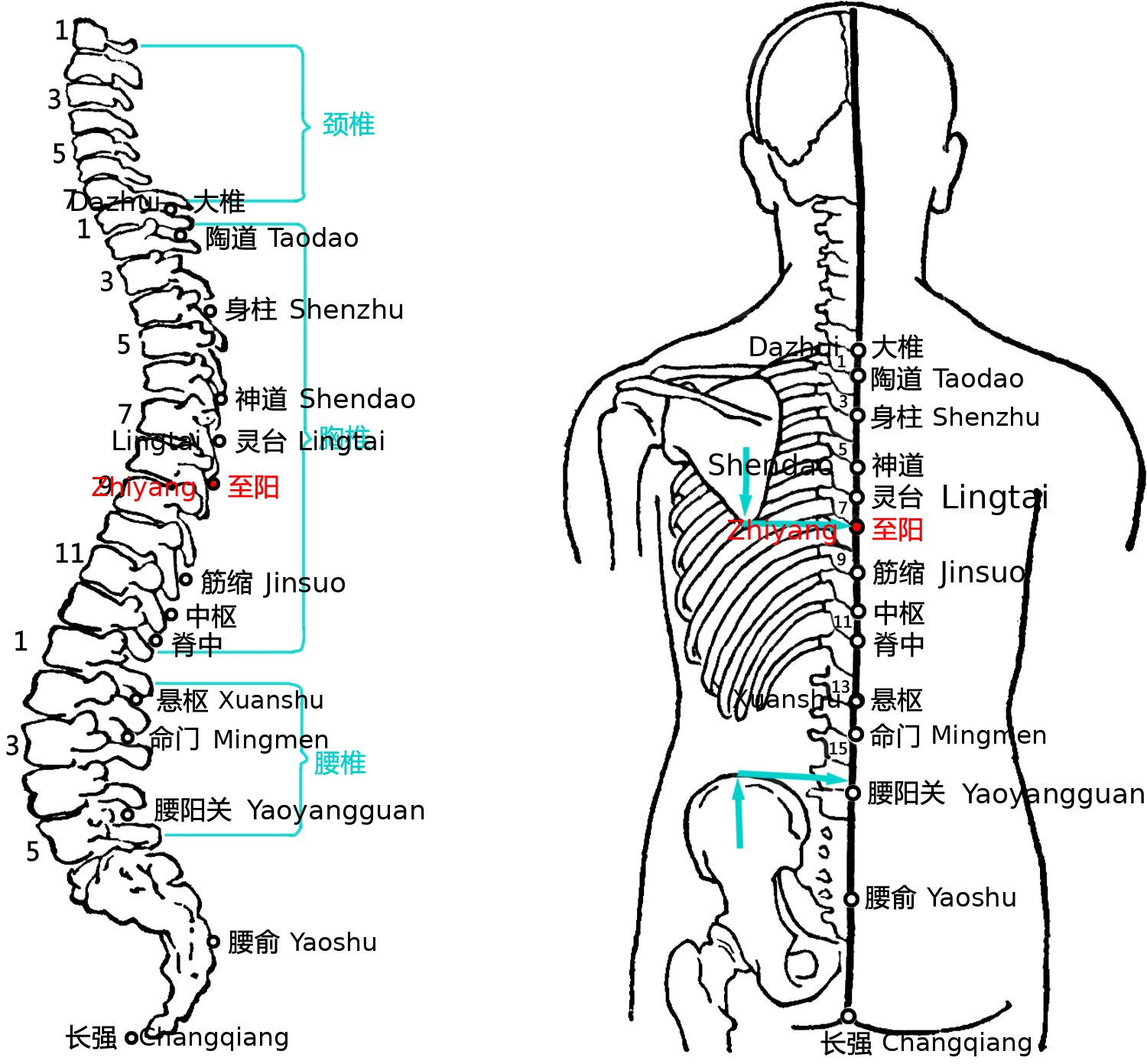

至阳

-

图示

-

穴位

- 七椎下,俯而取之。

- 第七椎:肩胛骨底端连线与脊柱交点处。

- 《铜人》针五分,灸三壮。

- 《明下》灸七壮。

-

功效

- 主腰脊痛,胃中寒气,不能食,胸胁支满,身羸瘦,背中气上下行,腹中鸣,寒热解筩,淫泺胫酸,四肢重痛,少气难言,卒疰忤,攻心胸。

-

备注

- 血会之处。

- 帮助做诊断用。(血相关病,压此穴会痛)

- 至阳:至,是最与极的意思。阳,指心阳与背为阳。为阳气至盛与全身仰赖之处。穴当心后与背脊之中。

灵台

-

图示

-

穴位

- 六椎下,俯而取之。

-

功效

- 今俗灸之,以治气喘不能卧,火到便愈。禁针。

-

备注

- 帮助做诊断用。

- 血相关病(血癌),压此穴会痛,灵台穴过实。治疗到没有压痛的时候病即愈。一般疗程大概四周左右。小朋友一般两到三周即愈。

- 灵台:灵,指神灵,心灵,性灵。台,高台与号令之处。灵台,台名,星名。此处指心。喻为心神居住与行使职能之处。

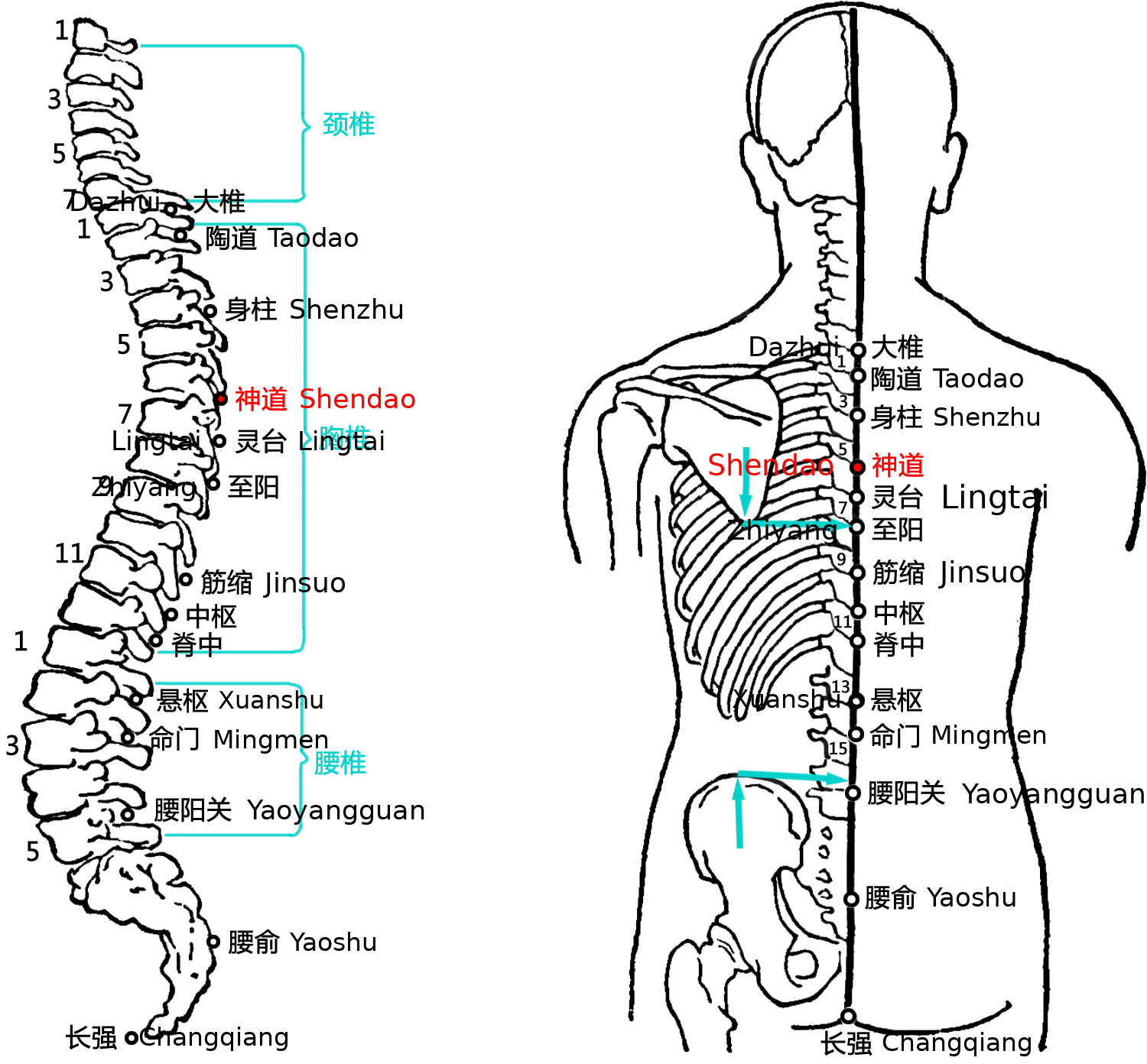

神道

-

图示

-

穴位

- 五椎下,俯而取之。

- 《铜人》灸七七壮,止百壮,禁针。

- 《明下》灸三壮,针五分。

- 《千金》灸五壮。

-

功效

- 主伤寒发热,头痛,进退往来,痎疟,恍惚,悲愁健忘,惊悸。失欠、牙车蹉,张口不合。小儿风瘑,瘛瘲,可灸七壮。

-

备注

- 常用针。(上身汗相对多)

- 多用于辅助诊断。

- 任何心脏病,该穴都会有压痛。治疗到没有压痛的时候病即愈。

- 神道:神,指心神及人身之阳气。道,指大道。意其为胸中之神气;又指道路。象其地位高显,如日如心也。神道者,胸中之神气乃日与心之义也。至谓其平齐心俞,下接灵台,为心神出入之道路,则其次焉。

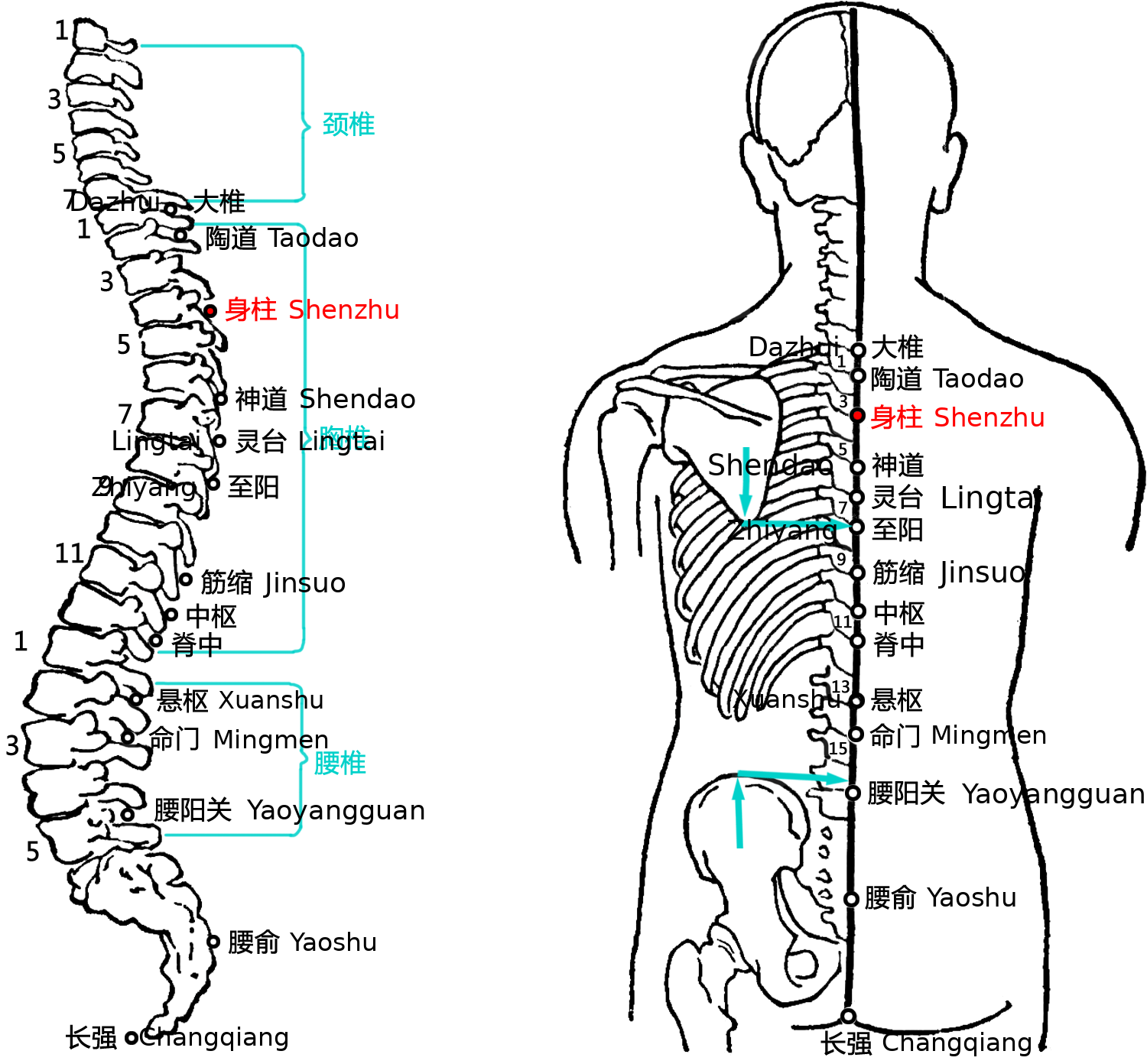

身柱

-

图示

-

穴位

- 三椎下,俯而取之。

- 《铜人》针五分,灸七七壮,止百壮,

- 《明堂》灸五壮。

- 《下经》灸三壮。

-

功效

- 主腰脊痛,癫病狂走,瘛瘲,怒欲杀人。身热,妄言见鬼,小儿惊痫。

-

备注

- 第三椎也称身柱骨,瘫痪症中如果该骨完好则多可治愈,如裂掉,则几乎无法治。

- 灸身柱(隔姜灸):

- 有助小孩子身高,身体壮,不易感冒;

- 《难经》云:“治洪长伏三脉。风痫发狂,恶人与火,灸三椎,九椎。”

- 身柱:身,指全身。柱,梁柱。穴处为全身支柱之意。穴位上接巅顶,下通背腰,平齐两肩,居冲��要之地,而又梁柱之用也。

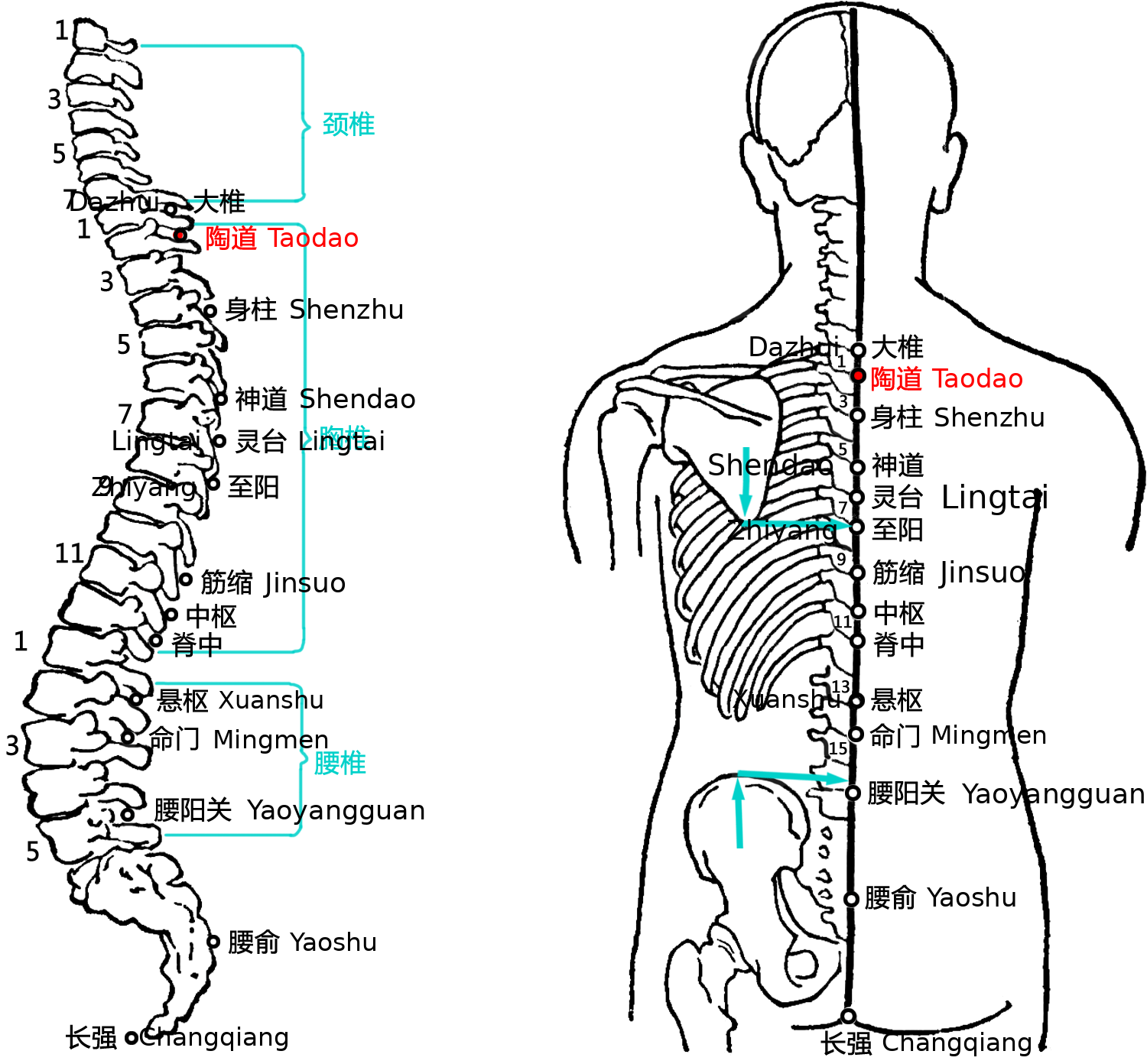

陶道

-

图示

-

穴位

- 一椎下,俯而取之。

- 足太阳、督脉之会。

- 《铜人》灸五壮,针五分。

-

功效

- 主痎疟寒热,洒淅脊强,烦满,汗不出,头重,目瞑,瘛瘲,恍惚不乐。

-

备注

- 大椎穴的副手。

- 陶道:陶,陶丘,陶然。道,道路。指椎体依次高起状如陶丘,且有舒畅情志的陶然之用。椎体高出于肉,有“陶”之象,依次而下,即为陶之道路矣。

大椎

-

图示

-

穴位

- 一椎上,陷者宛宛中。

- 左右转头时,颈椎会动,胸椎不动,在动与不动之间为大椎穴(第一椎上)。

- 手足三阳、督脉之会。

- 《铜人》针五分,留三呼,泻五吸,灸以年为壮。

-

功效

- 主肺胀胁满,呕吐上气,五劳七伤,乏力,温疟痎疟,气注背膊拘急,颈项强不得回顾,风劳食气、骨热,前板齿燥。

- 高烧时,三棱针于大椎穴刺破皮肤一点点,挤血出来烧即退。

-

备注

- 仲景曰:“太阳与少阳并病,颈项强痛或眩冒,时如结胸,心下痞硬者,当刺大椎第一间。”

- 大穴。手三阳、足三阳、督脉之会。

- 大椎:大,巨大。椎,脊椎。第七颈椎为椎体中之最大者,穴在其下,故名。

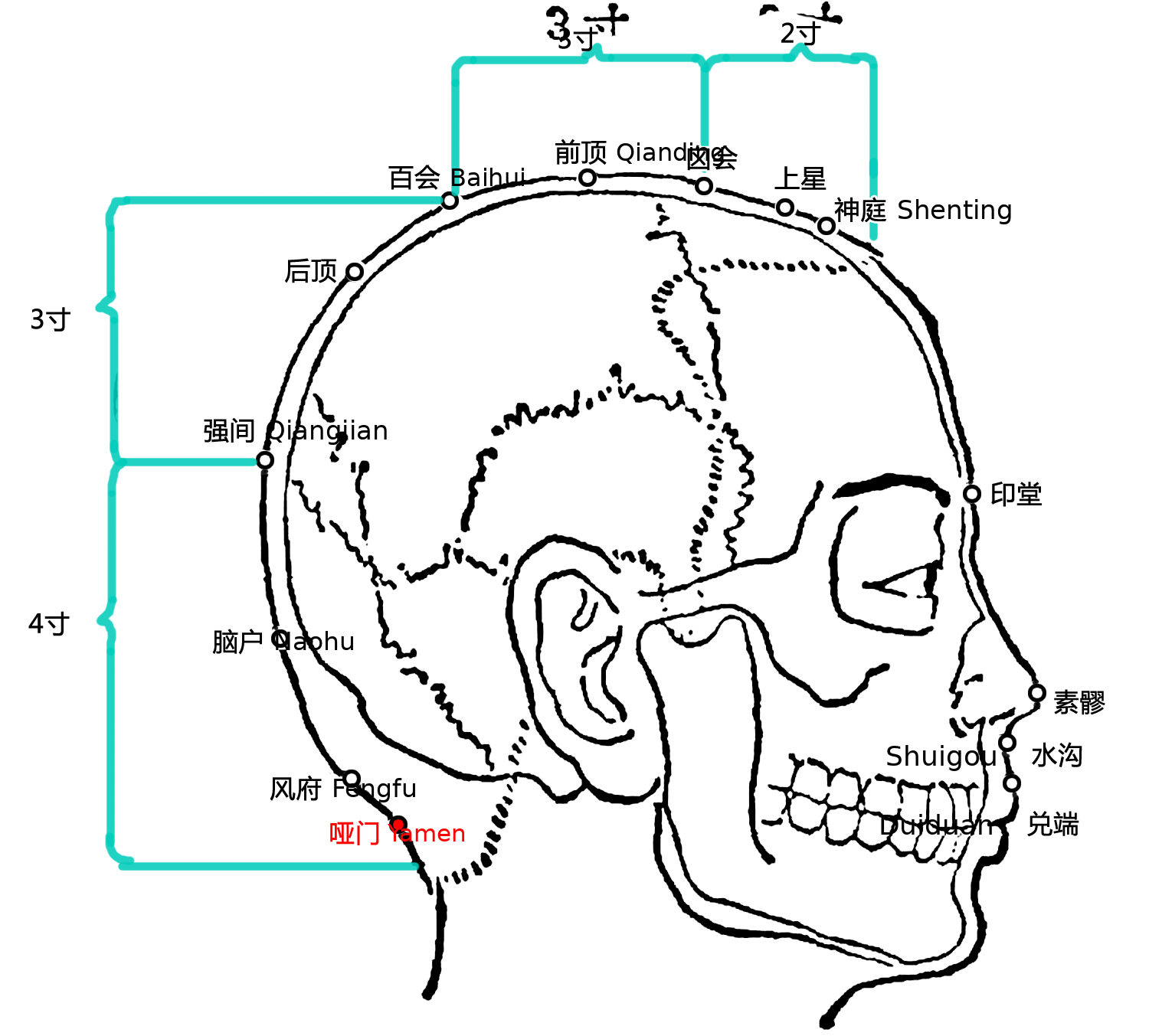

哑门

-

图示

-

穴位

- 风府穴下半寸。

- 项后入发际五分,项中央宛宛中,仰头取之。

- 禁灸,灸之令人哑。

- 《素注》针四分;

- 《铜人》针二分,可绕针八分,留三呼,泻五吸,泻尽更留针取之。

-

功效

- 主舌急不语,重舌,诸阳热气盛,衄血不止,寒热风哑,脊强反折,瘛瘲癫疾,头重风汗不出。

- 音哑;

- 中风舌强,正面下廉泉,背面下哑门;

-

备注

- 一名舌厌,一名舌横,一名喑门。

- 督脉,阳维之会。入系舌本。

- 下针:病人趴着,头放直于面枕,下针朝向(对准)舌根方向,下到颈椎骨旁边,将近颈椎(较深),(到位时病人舌头会吐出来)。

- 在危险的地方下针,脑部下针的时候,只要方向是对的,针头的方向是对的,都不会有问题。

- 哑门:哑,喑哑。门,意为要地。穴当治哑之处,亦为致哑之门。

风府

-

图示

-

穴位

- 脑骨下方(度骨法),后脑勺下方约五分,两内侧大筋中间。

- 项后入发际一寸,大筋内宛宛中,疾言其肉立起,言休立下。

- 《铜人》针三分,禁灸,灸之使人失音。

- 《明堂》针四分,留三呼。

- 《素注》针四分。

-

功效

- 主中风,舌缓不语,振寒汗出,身重恶寒,头痛,项急不得回顾,偏风半身不遂,鼻衄,咽喉肿痛,伤寒狂走欲自杀,目妄视。头中百病,马黄黄疸。

- 头项强痛;

-

备注

- 一名舌本。

- 足太阳、督脉、阳维之会。

- 下针:手法和哑门一样。对着舌尖下针。

- 禁灸。

- 中风大穴。

- 风命名的穴为风容易进去的地方。(冷却系统)

- 后发际长者为忠臣。

- 风府:风,指气,又指风邪。府,指府库。指其为风邪最易储积与治风所宜取之处。后脑与颈项最容易受风邪之侵犯,而其间之诸风穴(风府、风池、风门、翳风、秉风等)也为治疗风邪所必须。

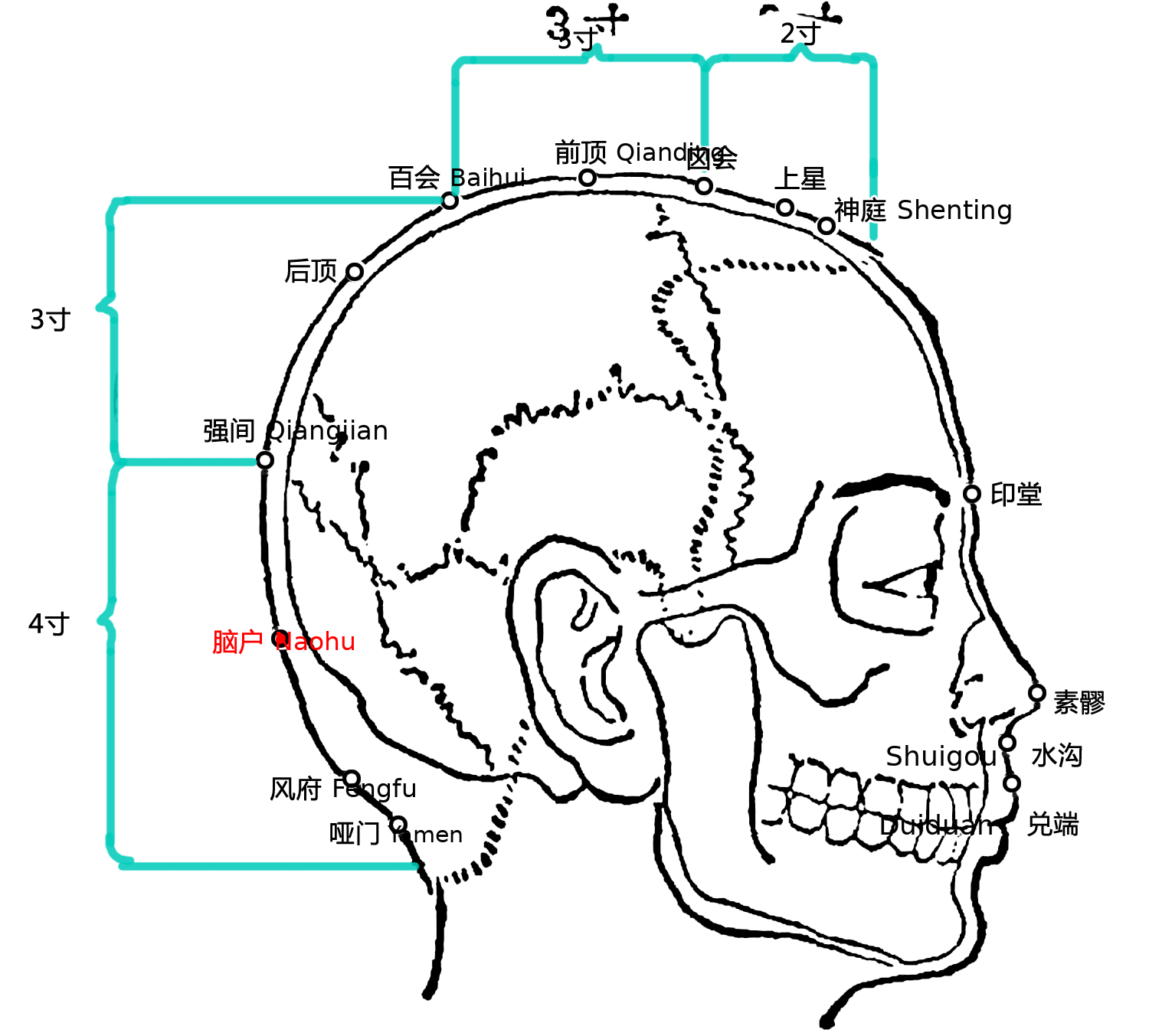

脑户

-

图示

-

穴位

- 枕骨下方。(枕骨:后脑勺突出的一处骨头)

- 枕骨上,强间后一寸半。

- 《铜人》禁灸,灸之令人哑。

- 《明堂》针三分。

- 《素注》针四分。

- 《素问》刺脑户,入脑立死。

-

功效

- 主面赤目黄,面痛,头重肿痛,瘿瘤。

-

备注

- 一名合颅。

- 足太阳、督脉之会。

- 此穴针灸俱不宜。

- 较少用。

- 禁灸,灸则哑。

- 脑户:脑,颅脑。户,可以通过之处。督脉上行至风府,入属于脑,此处犹如入脑之门户。

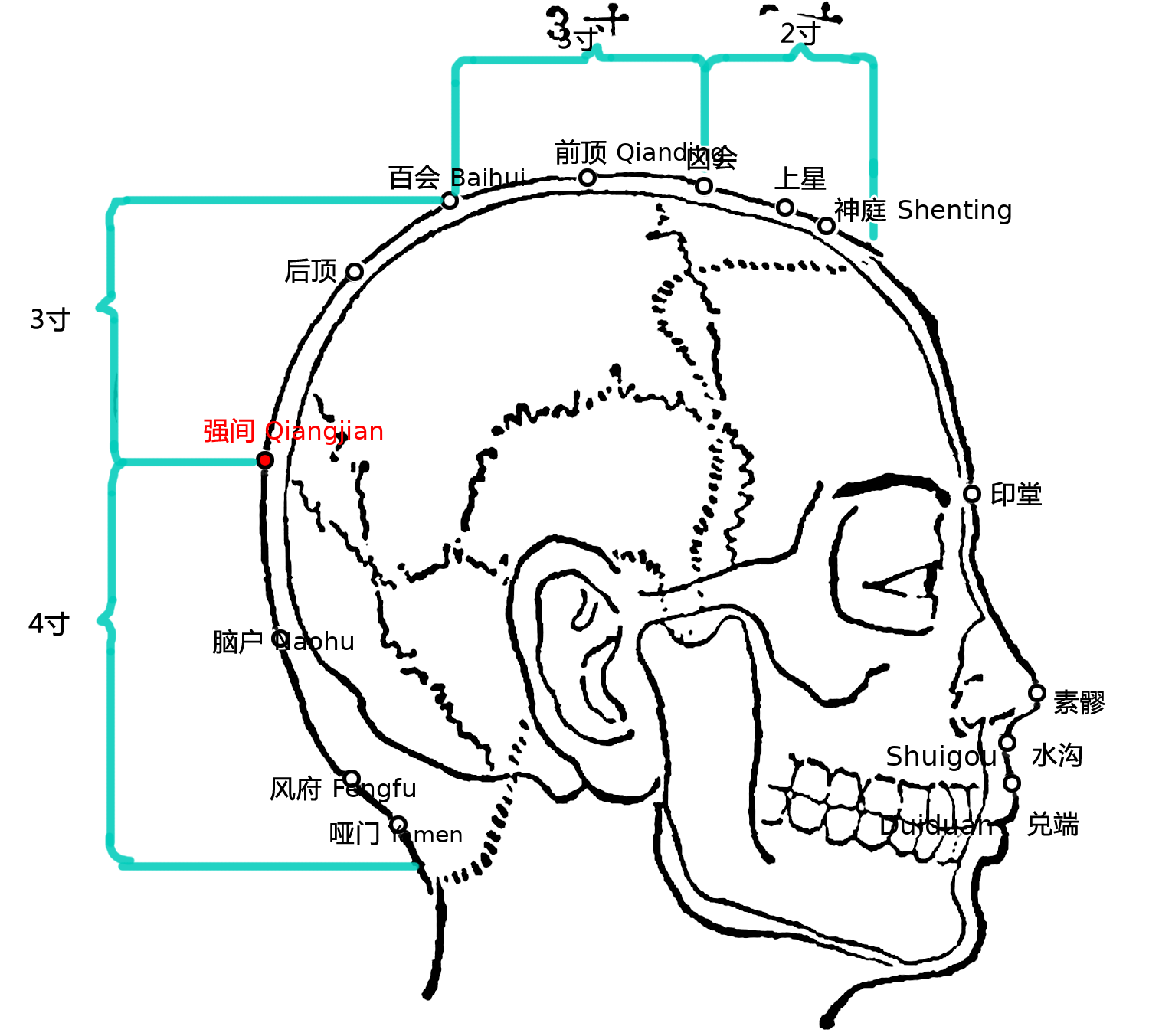

强间

-

图示

-

穴位

- 枕骨上方。百会下三寸。

- 后顶后一寸半。

- 《铜人》针二分,灸七壮。

- 《明堂》灸五壮。

-

功效

- 主头痛目眩。脑旋烦心,呕吐涎沫。项强左右不得回顾,狂走不卧。

-

备注

- 一名大羽。

- 较少用。

- 禁灸,灸则哑。

- 强间:强,强硬不和也。间,间隙,孔窍,又指中间。穴当顶骨与枕骨结合之中间,能治头痛项强诸病。

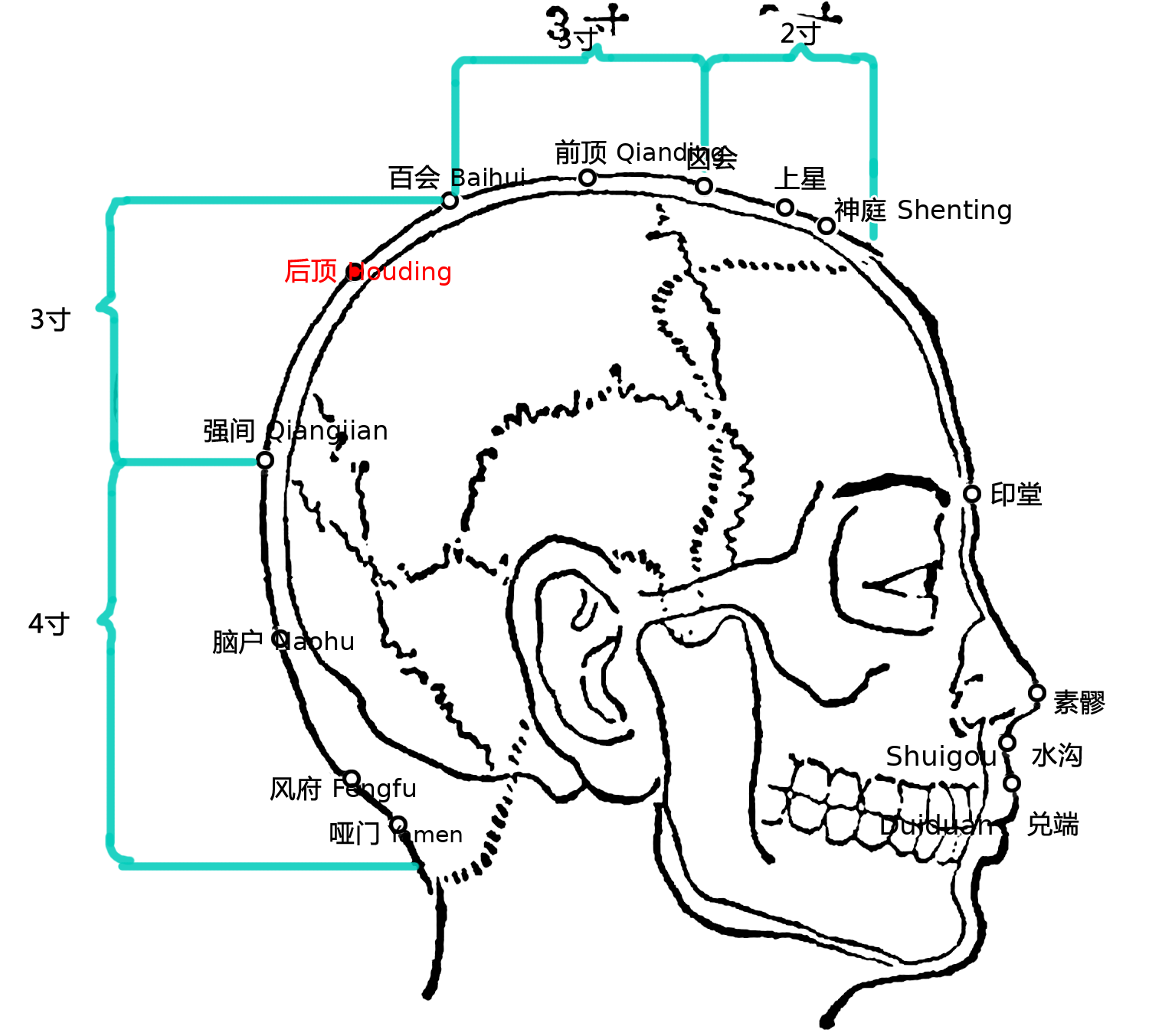

后顶

-

图示

-

穴位

- 百会下一寸半,枕骨上。

- 《铜人》灸��五壮,针二分,

- 《明堂》针四分。

- 《素注》针三分。

-

功效

- 主头项强急,恶风寒,风眩,目佴佴,额颅上痛,历节汗出,狂走癫疾不卧,痫发瘛瘲,头偏痛。

-

备注

- 一名交冲。

- 百会的辅助穴。(包括前顶穴)

- 后顶:后,前之对。顶,头顶。即头顶最高处之稍后方。

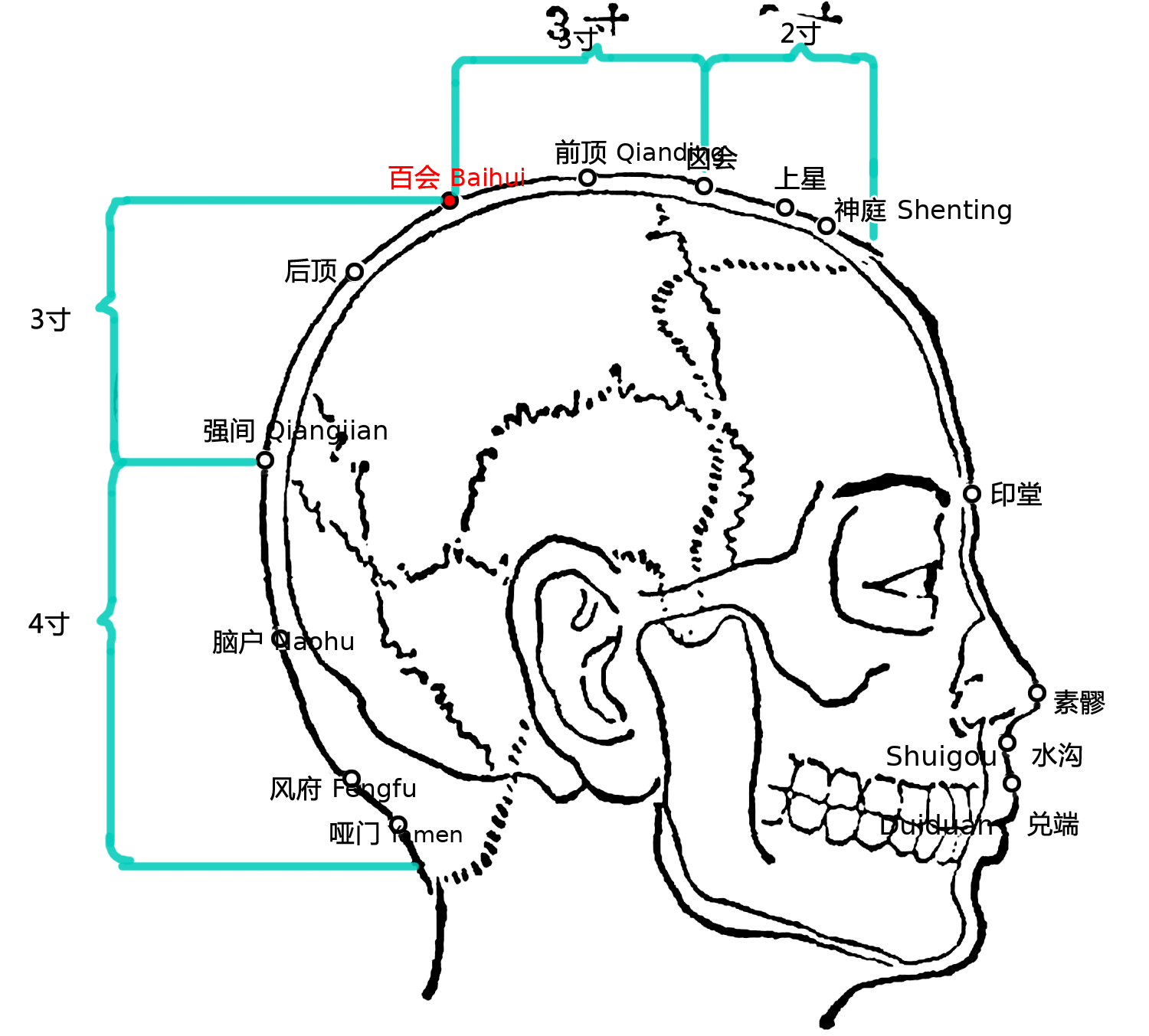

百会

-

图示

-

穴位

- 两耳连线与头中线交点后五分,凹陷处。

- 前顶后一寸五分,顶中央旋毛中,可容豆,直两耳尖。

- 针二分,得气即泻。

- 《素注》针二分。

- 《铜人》灸七壮,止七七壮。

- 《素注》针四分。

-

功效

- 主头风中风,言语謇涩,口噤不开,偏风半身不遂,心烦闷,惊悸健忘,忘前失后,心神恍惚,无心力,痎疟,脱肛,风痫,青风,心风,角弓反张,羊鸣多哭,语言不择,发时即死,吐沫,汗出而呕,饮酒面赤,脑重鼻塞,头痛目眩,食无味,百病皆治。

- 头痛;

- 癫痫;

- 中风;

- 百病皆治;(想不到治疗方法时可以想到这里)

-

备注

- 一名三阳,一名五会,一名巅上,一名天满。

- 手足三阳,督脉之会。

- 下针:从凹洞前五分处斜刺入百会,针于头皮和头骨之间。勿垂直刺。

- 下头针,均为头皮于头骨之间。

- 百会放�血,将百会外面皮肤刺破,将血流出。

- 所有的六条阳经会于此。

- 百会梅花针(上下左右各一寸半),加强百会效果。

- 凡灸头顶,不得过七壮,缘头顶皮薄,灸不宜多。

- 虢太子尸厥,扁鹊取三阳五会,有间太子苏。唐高宗头痛,秦鸣鹤曰:“宜刺百会出血。”武后曰:“岂有至尊头上出血之理。已而刺之,微出血,立愈。”

- 百会:百,百脉,百骸。会,朝会。居一身之最高,百脉百骸皆仰望朝会,如天之北辰北极也。

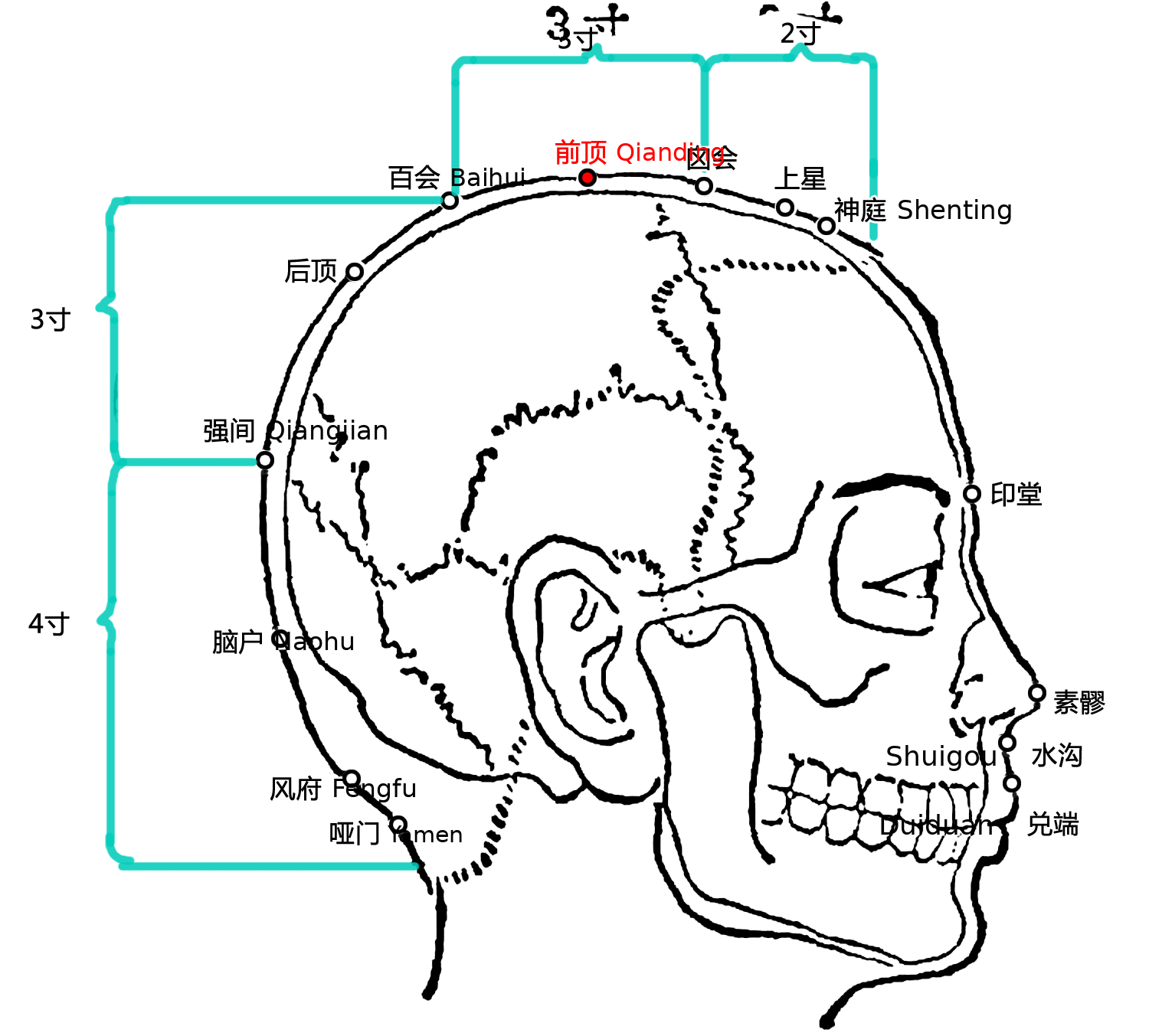

前顶

-

图示

-

穴位

- 百会前一寸半。

- 顖会后一寸半,骨间陷中。

- 《铜人》针一分,灸三壮,止七七壮。

- 《素注》针四分。

-

功效

- 主头风目眩,面赤肿,水肿,小儿惊痫,瘛瘲,发即无时,鼻多清涕,顶肿痛。

-

备注

- 前顶:前,后之对。顶,头顶。即头顶最高处之稍前方。

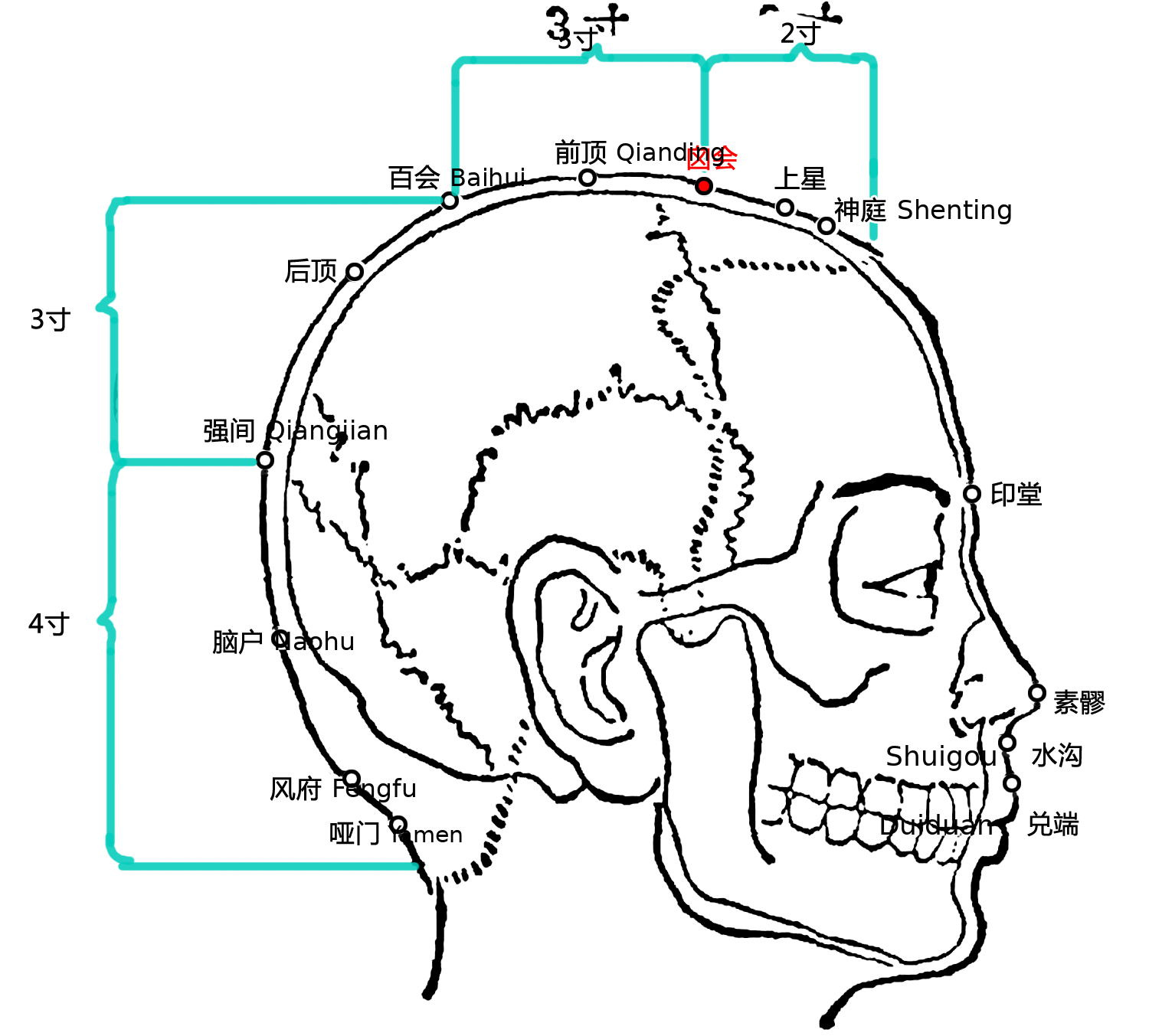

顖会

-

图示

-

穴位

- 上星后一寸凹陷中。

- 针二分,留三呼,得气即泻。

- 《铜人》��灸二七壮,至七七壮。初灸不痛,病去即痛,痛止灸。若是鼻塞,灸至四日渐退,七日顿愈。

- 《素注》针四分。

-

功效

- 主脑虚冷,或饮酒过多,脑疼如破,衄血,面赤暴肿,头皮肿。生白屑风,头眩,颜青目眩,鼻塞不闻香臭,惊悸目戴上不识人。

-

备注

- 八岁以下不可针,缘囟门未合,刺之恐伤其骨,令人夭。

- 刚出生小孩头顶有处凹洞,后慢慢会长起来。

- 囟会:囟,囟门。会,聚会。指为经气在囟部聚会之处。额骨上方与顶骨连合处,古称为囟或囟门。

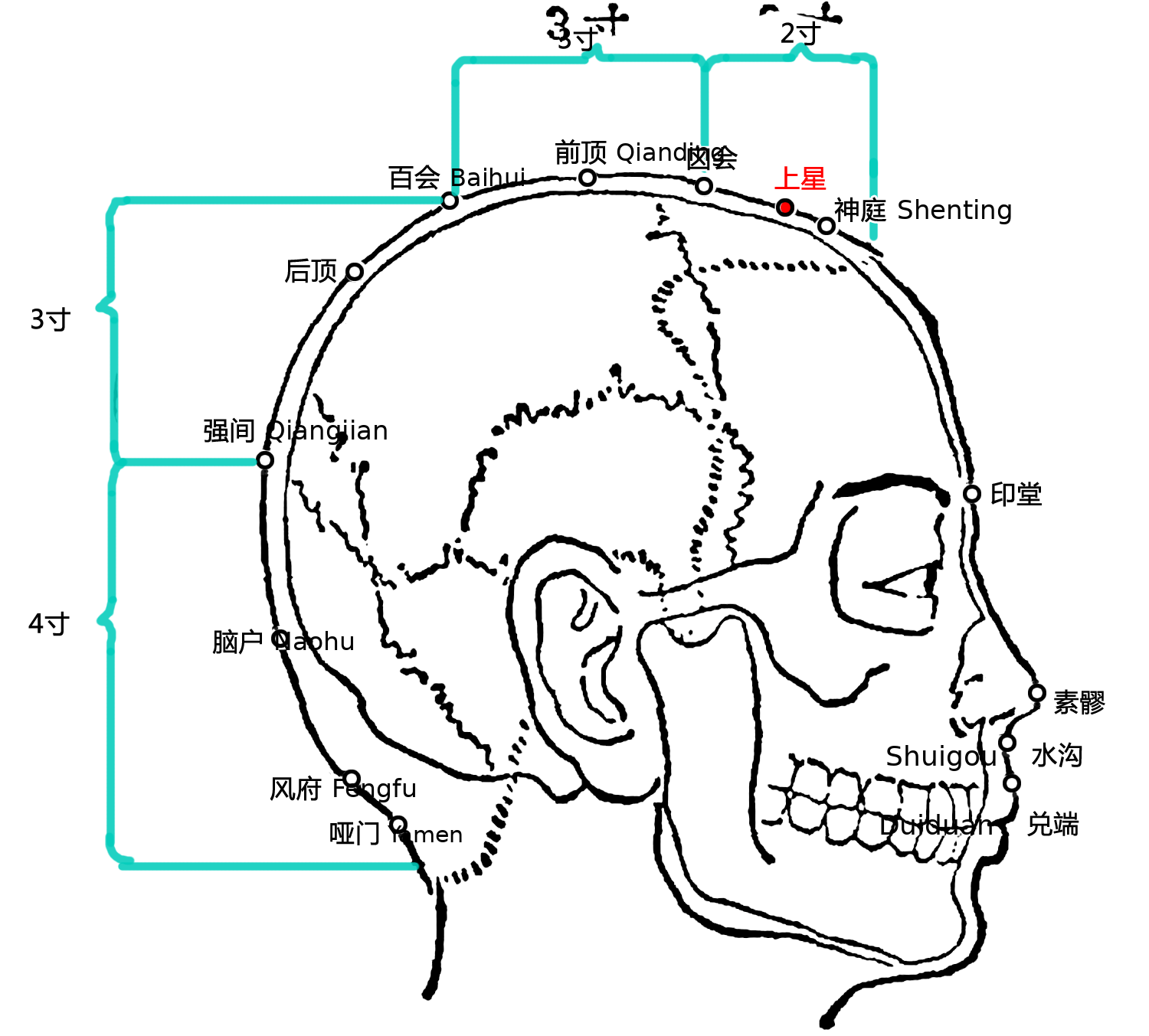

上星

-

图示

-

穴位

- 神庭上五分,凹陷处。

- 神庭后,入发际一寸陷中,容豆。

- 《素注》针三分,留六呼,灸五壮。

- 《铜人》灸七壮。

-

功效

- 主面赤肿,头风,头皮肿,面虚,鼻中息肉,鼻塞头痛,痎疟振寒,热病汗不出。目眩,目睛痛,不能远视。口鼻出血不止。不宜多灸。恐拔气上,令人目不明。

- 以细三棱针,宣泄诸阳热气,无令上冲头目。

- 上星米粒灸,治鼻窦炎发炎,凡士林辅助黏贴,搓少许艾绒,细细小小的,香点即烧完,7-11 壮。灸时病人会感觉一条麻线直达鼻部。后用烫伤辅助药(佛州黑油)除烫伤疤。

-

备注

- 一名神堂。

- 上星:上,指头部。星,指精气。穴在前头部正中,正为阳精所聚之处。穴居头上,精英四照,故又名神堂、明堂。

神庭

-

图示

-

穴位

- 沿面部中线向上摸,额头与头顶拐角处上方第一个凹陷处。(入发际线上五分).

- 直鼻上入发际五分。

- 足太阳、督脉之会。

- 《素注》灸三壮。

- 《铜人》灸二七壮,止七七壮。

-

功效

- 主登高而歌,弃衣而走。角弓反张,吐舌,癫疾风痫,目上视不识人,头风目眩,鼻出清涕不止,目泪出。惊悸不得安寝,呕吐烦满。寒热头痛,喘渴。

-

备注

- 禁针,针则发狂,目失睛。

- 多用灸。

- 歧伯曰:“凡欲疗风,勿令灸多。缘风性轻,多即伤,惟宜灸七壮,至三七壮止。”

- 张子和曰:“目肿、目翳,针神庭,上星,顖会,前顶,翳者可使立退,肿者可使立消。”

- 神庭:神,指脑之元神。庭,宫庭,庭堂。意为此乃脑神所居之高贵处也。

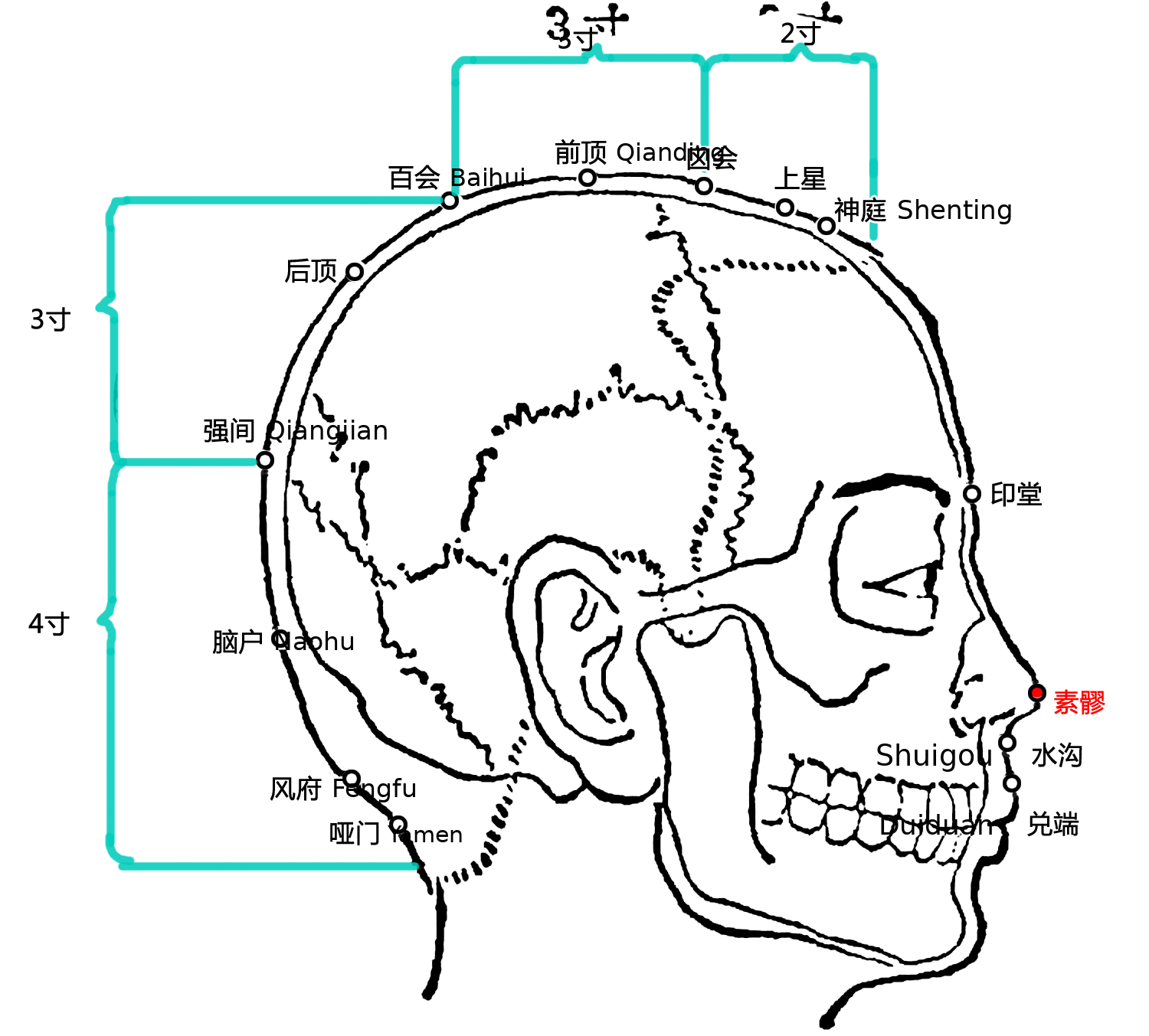

素髎

-

图示

-

穴位

- 鼻尖正中间。

- 鼻柱上端准头。

- 《外台》不宜灸,针一分。

- 《素注》针三分。

-

功效

- 主鼻中息肉不消,多涕,生疮鼻窒,喘息不利,鼻喎噼,鼽衄。

- 放血(挤血出来)治疗酒糟鼻。 I

-

备注

- 一名面正。

- 较少用针。

- 在女性与会阴穴对照(到)的,处女之身素髎穴下为一片骨头,非处女之身为两片骨头。

- 素髎:素,白色与高洁之意。髎,髎,亦作窌,窟也,深空之貌,是邻近骨部的缝隙。指鼻尖地位尊贵,且在养生静坐时此处能出现白影之谓。穴居准头,地小而位高,有素王之义。

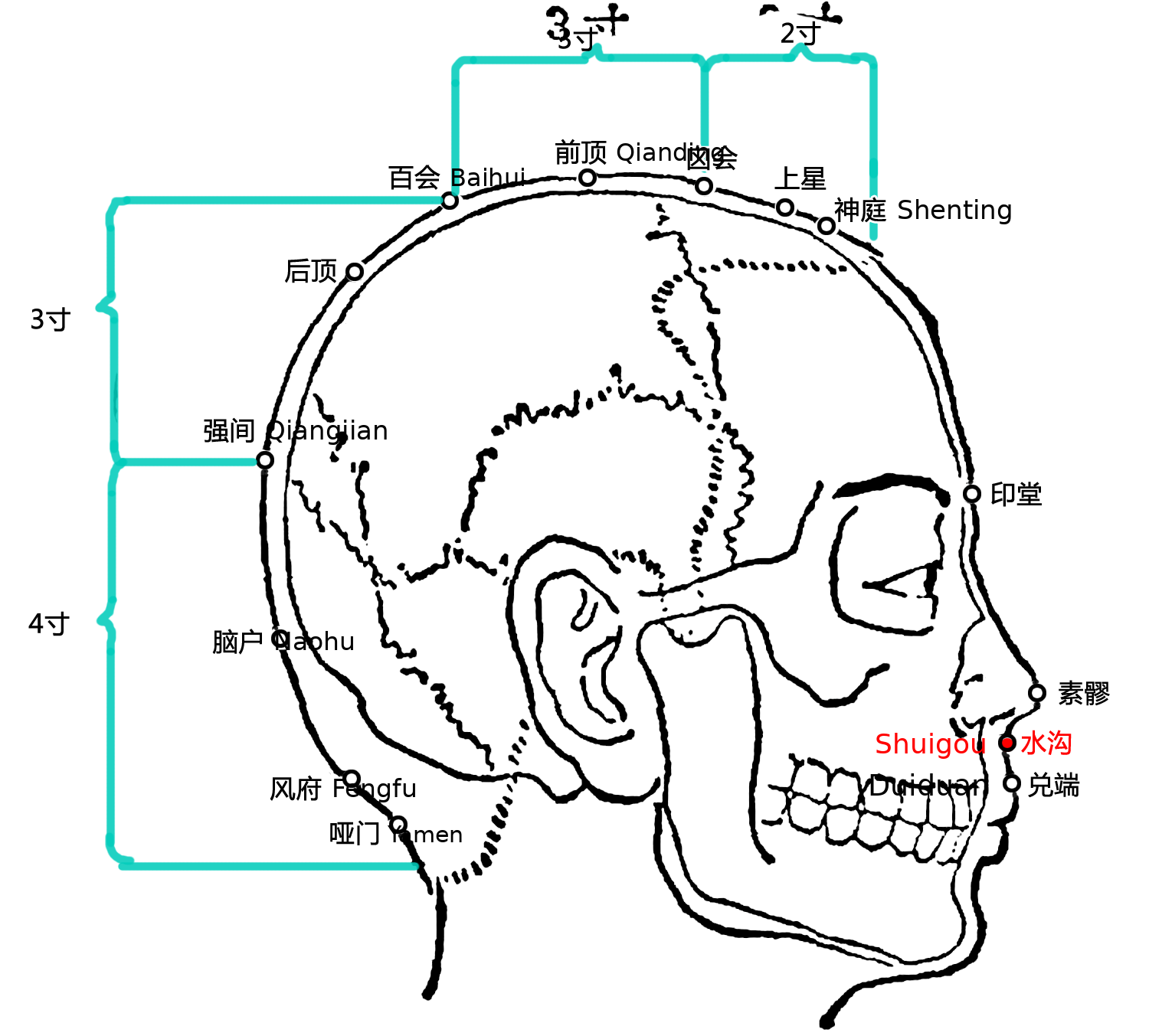

水沟

-

图示

-

穴位

- 鼻柱下,沟中央,近鼻孔陷中。

- 《素注》针三分,留六呼,灸三壮。

- 《铜人》针四分,留五呼,得气即泻,灸不及针,日灸三壮。

- 《明堂》日灸三壮,至二百壮。

- 《下经》灸五壮。

-

功效

- 主消渴,饮水无度,水气遍身肿。失笑无时,癫痫语不识尊卑,乍哭乍喜,中风口噤,牙关不开。面肿唇动,状如虫行。卒中恶,鬼击,喘喝,目不可视,黄疸马黄,瘟疫,通身黄,口喎噼。灸不及针,艾炷小雀粪大。水面肿,针此一穴,出水尽即愈。

-

备注

- 一名人中。

- 督脉、手足阳明之会。

- 无水沟者(水沟平者)一般无小孩。

- 水沟:水,指水液,涕水。沟,狭长之低洼处。穴在鼻柱下,人中沟中央,近鼻孔处,为鼻水所流注,且能治水病,故名。

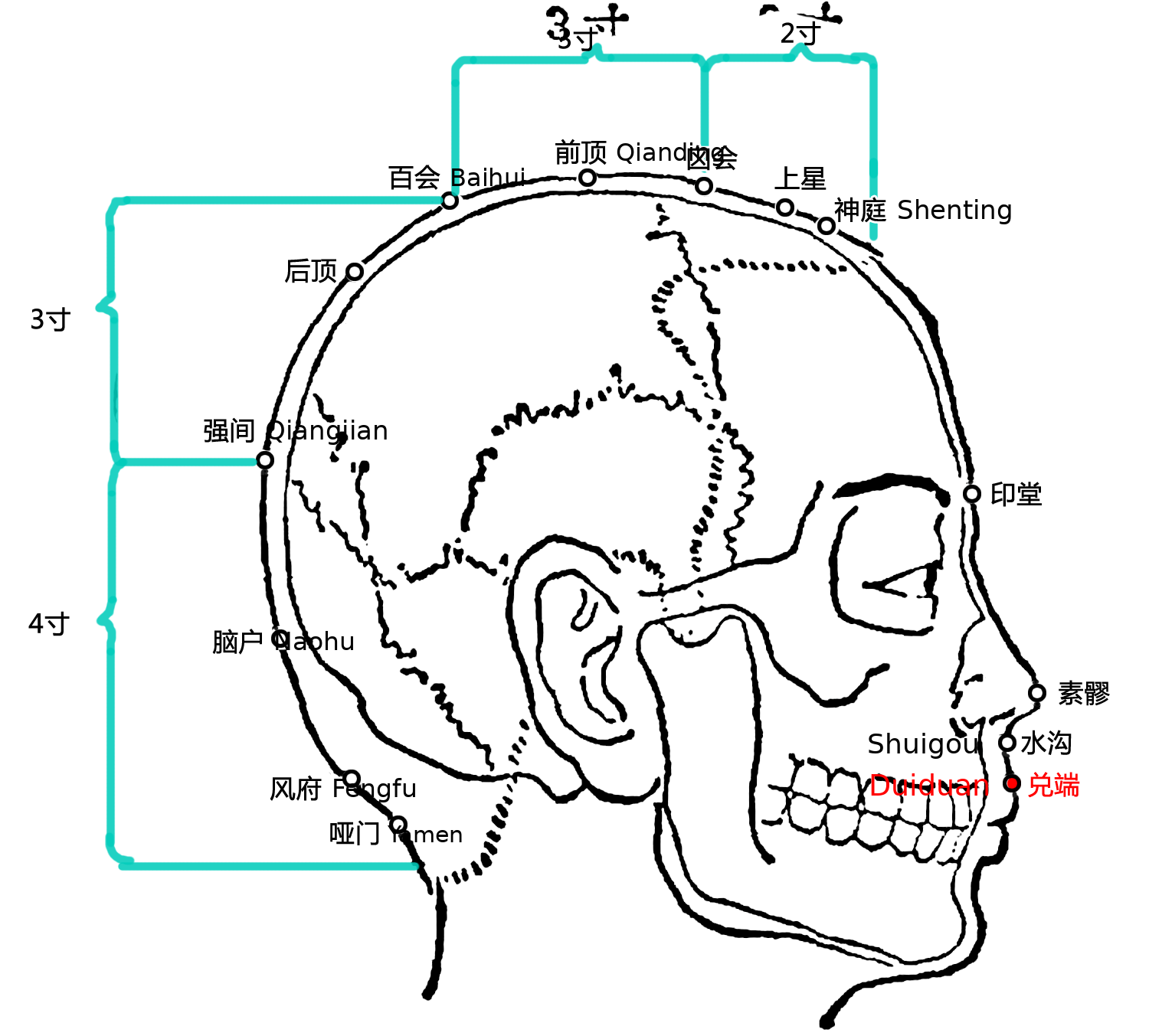

兑端

-

图示

-

穴位

- 上唇上沿正中间。

- 唇上端。

- 《铜人》针二分,灸三壮。

-

功效

- 主癫疾吐沫,小便黄,舌干消渴,衄血不止,唇吻强,齿龈痛,鼻塞,痰涎,口噤鼓颔。炷如大麦。

-

备注

- 较少用。

- 兑端:兑,同锐;又洞穴也,卦也。端,顶端。穴在上唇顶端,口腔这一大洞口之上方,故名。

龈交

-

图示

-

穴位

- 门牙上沿牙龈肉处正中间。

- 唇内齿上龈缝中。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主鼻中息肉,蚀疮,鼻塞不利,额頞中痛,颈项强,目泪眵汁,牙疳肿痛,内眦赤痒痛,生白翳,面赤心烦,马黄,黄疸,寒暑瘟疫,小儿面疮癣,久不除,点烙亦佳。

- 牙痛,牙周病;

- 鼻窦相关;

-

备注

- 任、督、足阳明之会。

- 下针时拉起��上唇。下针一捻即出,不留针。出针会流血,放点血出来就好。

- 龂交:龂,亦作龈,齿根之肉。交,交合,交接。穴在齿龈与上唇内方之接合处,且为任督二脉之交会,故名。

手太阴肺经

-

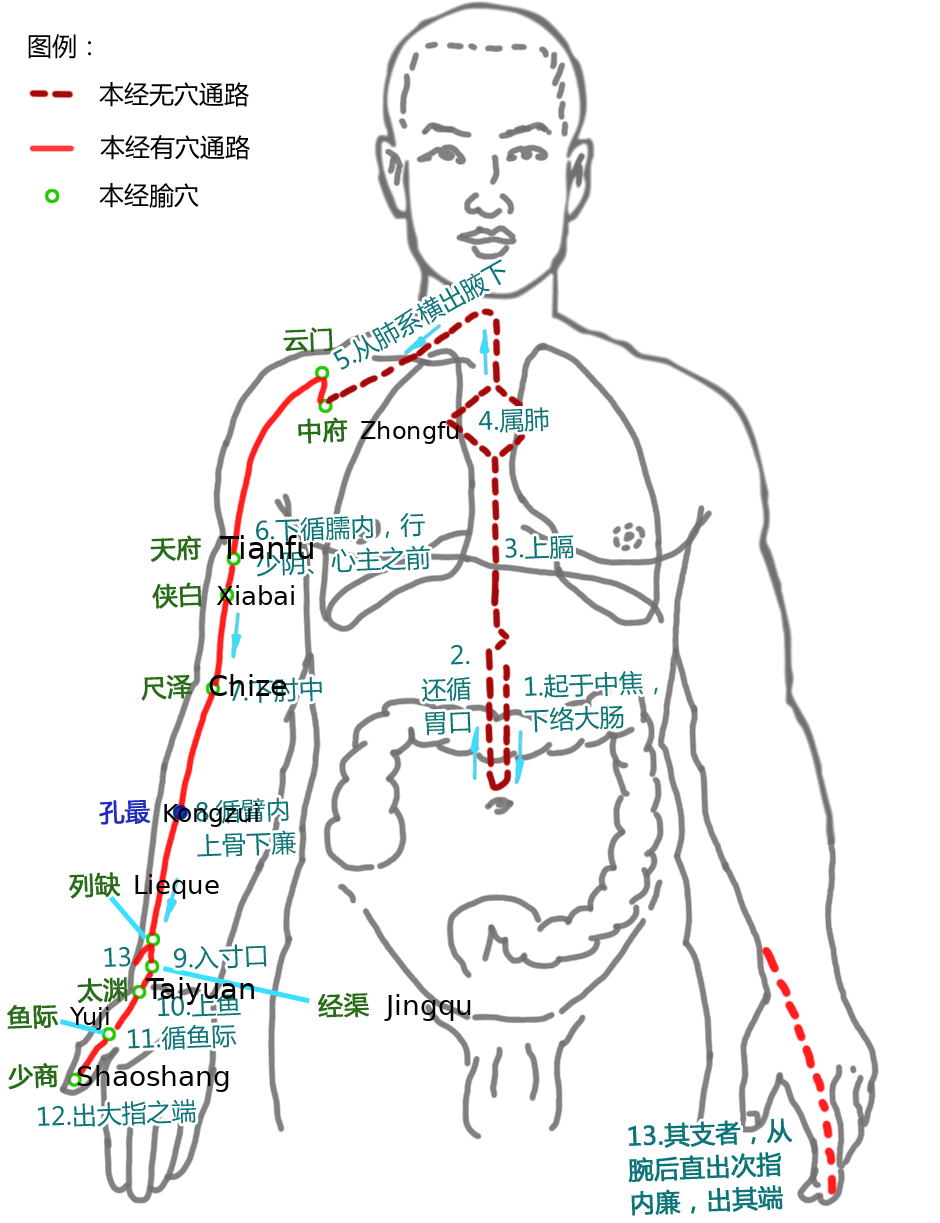

图示

-

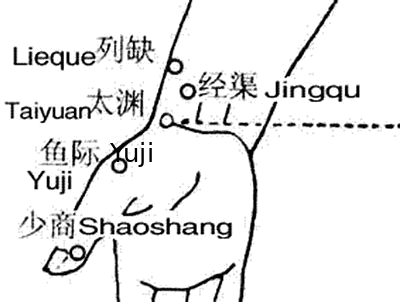

循行

- 脉起中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺。从肺系横出腋下,循臑内行少阴心主之前,下肘中,循臂内上骨下廉,入寸口,上鱼。循鱼际出大指端。

- 其支者,从腕后列缺穴,直出次指内廉出其端,交手阳明也。

-

歌括

- 手太阴肺十一穴,中府云门天府列,

- 侠白尺泽孔最存,列缺经渠太渊涉,

- 鱼际少商如韭叶。

-

五俞歌

- 肺经少商为井木,鱼际荣火掌骨度,

- 太渊俞土母代原,经渠金本临高骨,

- 列缺络穴孔最郄,尺泽合水子穴处。

-

备注

- 传导之官,治节出焉。

- 所有身上的规矩,节度均由肺脏所管。

- 肺脏法象天幕。

- 肺藏魄(心藏神,肝藏魂)。肺主忧。

- 魄:白天见鬼。

- 魄已失:害怕白天光亮、怕人、闪闪躲躲。

- 气之本。

- 肺主皮毛,皮肤、毛孔、眉毛。(皮肤反应肺的情况)

- 肺开窍在鼻。

- 忧郁过度会伤到肺脏。

- 喜胜忧。

- 木火土金水:怒喜思忧恐。

- 怒喜�思忧恐可以有一点,但不能过。

- 情志化解:

- 针灸、处方都对,但病情未见好转,则有可能有情志所伤。

- 肺主商音。(宫商角徵羽),五音启动五脏。

- 商音:si4(口四)

- 肺气从左向右走。(3 点开始 - 5 点结束,走到肺中间为 4 点)

- 肺正常:3-5 点正常睡眠,浮脉,没有咳嗽,没有忧郁。

- 多气少血,寅时注此。

- 《内经》曰:“肺者,相傅之官,治节出焉。”

- 肺者,气之本,魄之处也。其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。

- 西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精与肺,故病在背。其味辛,其类金,其畜马,其谷稻,其应四时,上为太白星,是以知病之在皮毛也。其音商,其数九,其臭腥,其液涕。

- 西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺,肺生皮毛,皮毛生肾。肺主鼻,其在天为燥,在地为金,在体为皮毛,在脏为肺,在声为哭,在变动为咳,在志为忧,忧伤肺,喜胜忧,热伤皮毛,寒胜热,辛伤皮毛,苦胜辛。

- 《导引本经》:“肺为五脏之华盖,声音之所从出,皮肤赖之而润泽者也。人惟内伤七情,外感六淫,而呼吸出入不定,肺金于是乎不清矣。然欲清金,必先调息,息调则动患不生,而心火自静,一者下着安心,二者宽中体,三者想气遍毛孔出入,通用无障,而细其心,令息微微,此为真息也。盖息从心起,心静气调,息息归根,金丹之母。”

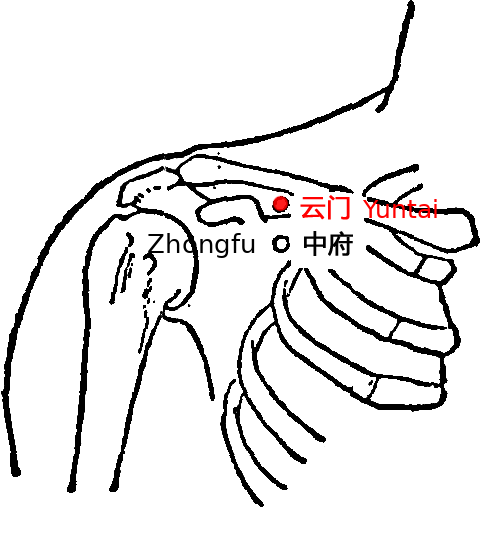

中府

-

图示

-

穴位

- 云门下一寸半~一寸六(隔一个肋骨)。

- 云门下一寸六分,乳上三肋间,动脉应手陷中,去胸中行各六寸。

- 针三分,留五呼,灸五壮。

-

功效

- 主腹胀,四肢肿,食不下,喘气胸满,肩背痛,咳逆上气,肺系急,肺寒热,胸悚悚,胆热呕逆,咳唾浊涕,风汗出,皮痛面肿,少气不得卧,伤寒胸中热,飞尸遁疰,瘿瘤。

-

备注

- 一名膺俞。

- 手足太阴二脉之会。

- 肺之募穴。

- 募犹结募也,言经气聚此。

- 下针:一针透两穴,从云门沿皮肤刺到中府-泻,勿进肋骨。(或中府透云门-补)(扁鹊针法(北派针法))

- 垂直容易扎到肺。

- 中府:中,指中气,即天地之气;又指中焦、胸中与中间。府,指府库。中府,意为天地之气在胸中储积之处。对人身上中下三部之气血,俱有调摄之功。

云门

-

图示

-

穴位

- 上胸部,锁骨下窝凹陷中。

- 锁骨与上胸部肌肉夹角凹陷处。

- 巨骨下,侠气户旁二寸陷中,动脉应手,举臂取之,去胸中行各六寸。

- 《素注》针七分。

- 《铜人》针三分,灸五壮。

-

功效

- 主伤寒四肢热不已,咳逆,喘不得息,胸胁短气,气上冲心,胸中烦满,胁彻背痛,喉痹,肩痛臂不举,瘿气。

-

备注

- 中府-云门常用透穴针法。

- 云门:云,指天地合气,又象征肺中的脉络。门,出入通达之处。云门,指此处为天地之气升降之门户,而肺脉之蔓延罗络,又有云气之象也。

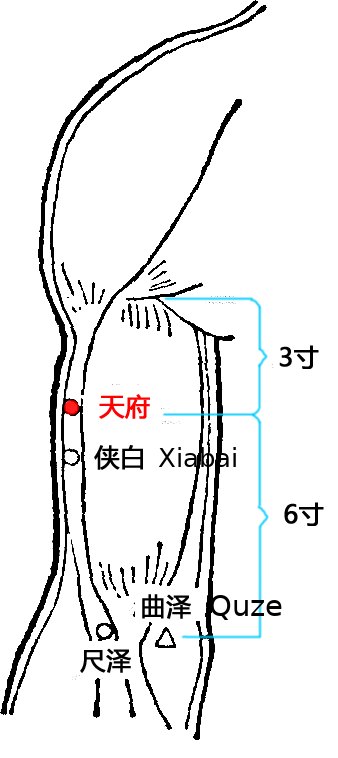

天府

-

图示

-

穴位

- 腋前纹头下三寸,肱二头肌桡侧缘处,肌肉间。

- 用鼻尖点墨,到处是穴。

- 禁灸,针四分,留七呼。

-

功效

- 主暴痹,口鼻衄血,中风邪,泣出,喜忘,飞尸恶疰,鬼语,喘息,寒热疟,目眩,远视佴佴,瘿气。

- 专治流鼻血,对侧扎。(左鼻孔流血扎右边)如果穴位扎的正确 5 分钟内即可止血。

-

备注

- 穴道在肌肉间。(不在肌肉上)下针时先用手指将两块肌肉分开。指针刺。

- 天府:天,指天气与人体的上部。天府,地理名,星座名,两乳名。又为高深之意。喻为有收藏天气的职责和为高深富庶之处,且与其取穴法有关,穴与男子乳头高下相当。

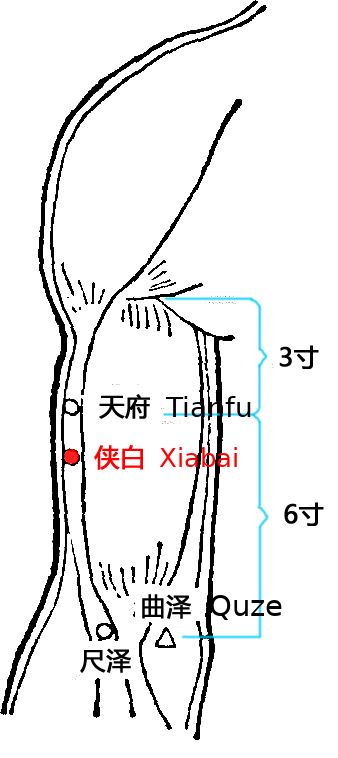

侠白

-

图示

-

穴位

- 天府下一寸。

- 针三分,灸五壮。

-

功效

- 流鼻血;

- 主心痛,短气,干呕逆,烦满。

-

备注

- 一般扎了天府就不需要再扎侠白。

- 随寸针法:扎天府未能止血,继扎侠白。(一寸内的穴有辅助加强效果)

- 中医不管病,只要是流鼻血都可以下针。

- 侠白:侠,通挟,通夹。白,指肺及白色。谓其挟于肺之两侧上臂之白肉际也。

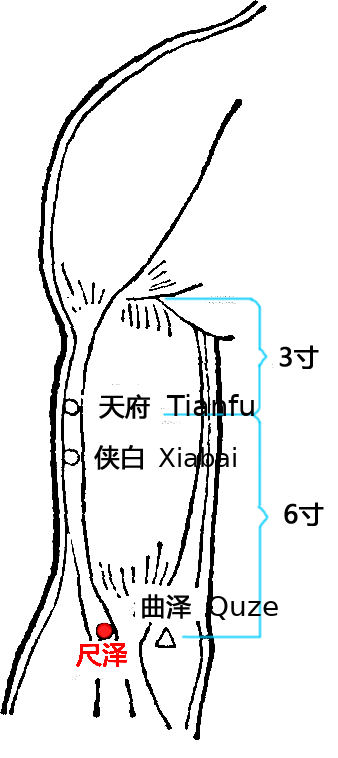

尺泽

-

图示

-

穴位

- 肘关节内侧大筋外侧(桡侧,大拇指侧)。

- 肘中约纹上,动脉中,屈肘横纹,筋骨罅陷中。

- 手太阴肺脉所入为合水,肺实泻之。

- 针三分,留三呼,灸五壮。

-

功效

- 主肩臂痛,汗出中风,小便数,善嚏,悲哭,寒热风痹,臑肘挛,手臂不举,喉痹,上气呕吐,口干,咳嗽唾浊,痎疟,四肢暴肿,心疼臂寒,短气,肺膨胀,心烦闷,少气,劳热,喘满,腰脊强痛,小儿慢惊风。

- 新咳(肺家实证);

- 手臂肺经痛,新证;(一周左右)

-

备注

- 肺经的合穴,属水,子穴。(肺金生合水)

- 一般用于实证,穴本身属泻(穴性属泻)。

- 尺泽:尺,指长度。泽,沼泽,又宫名。言其居于尺部形如沼泽之处也。

孔最

-

图示

-

穴位

- 尺泽沿手臂下三寸。手指下压两肌肉之间。

- 去腕上七寸,侧取之。

- 灸五壮,针三分。

-

功效

- 主热病汗不出,咳逆,肘臂厥痛屈伸难,手不及头,指不握,吐血,失音,咽肿头痛。

- 痔疮;(痔疮者按孔最大多会痛);

- 咳痰带血丝(炎症);

-

备注

- 肺经的郄穴。

- 郄穴一般用于炎症发炎的时候。

- 针灸均可。凹处穴灸不如针。

- 孔最:孔,指孔穴,孔窍。最,为最要,最甚。意为此乃本经中最重要之穴,乃本经中经气最旺之处。

列缺

-

图示

-

穴位

- 腕横纹上 1.5 寸,前臂桡侧缘,肱桡肌与拇长展肌腱之间。

- 手腕部高骨之下为经渠穴,经渠之沿手臂向上五分为列缺,经渠下靠近手腕横纹处为太渊穴。

- 手太阴络,别走阳明。

- 去腕侧上一寸五分,以两手交叉,食指尽处,两筋骨罅中。

- 针二分,留五呼,泻五吸,灸七壮。

-

功效

- 主偏风口面喎斜,手腕无力,半身不遂,掌中热,口噤不开,寒热疟,呕沫,咳嗽,�善笑,纵唇口,健忘,溺血精出,阴茎痛,小便热,痫惊妄见,面目四肢臃肿,肩痹,胸背寒栗,少气不足以息,尸厥寒热,交两手而瞀。实则胸背热,汗出,四肢暴肿;虚则胸背寒栗,少气不足以息。

-

备注

- 虎口向叉,食指尖到处是穴(手臂外侧沿,拇指根延长方向)。

- 下针:拨开动脉(脉覆于穴上),斜刺约 45 度向手腕内侧。针斜入动脉下方。(垂直下容易扎刀血管)

- 列缺主任脉,任脉有问题时下针列缺。(喉咙痛)

- 手太阴肺经的络穴。络于手阳明大肠经。

- 列缺:列,指陈列,裂开。缺,指缺口,空隙。古称闪电为列缺。穴在腕上之裂隙与衣袖之边缘处,针下之气常如闪电也。天气之列缺,可与足阳明经地气之丰隆相呼应。

经渠

-

图示

-

穴位

- 手腕部高骨之下。

- 寸口动脉陷中。

- 针入二分,留三呼。

- 禁灸,灸伤神明。

-

功效

- 主疟寒热,胸背拘急,胸满膨,喉痹,掌中热,咳逆上气,伤寒,热病汗不出,暴痹喘促,心痛呕吐。

-

备注

- 肺经的经穴,属金,本穴。(与肺经同属金)

- 补泻均可。

- 不灸。脉上一般都不灸,容易伤到血脉。

- 关脉位置。

- 经渠:经,指经脉、经气与经过。渠,是水沟和水所流通之处。指此穴为经脉与经气交会流通��之渠道。

太渊

-

图示

-

穴位

- 经渠下靠近手腕第一横纹处。

- 掌后内侧横纹头,动脉中。

- 《难经》曰:“脉会太渊。”疏曰:“脉病治此。”

- 灸三壮,针二分,留三呼。

-

功效

- 主胸痹逆气,善哕,呕饮食,咳嗽,烦闷不得眠,肺胀膨,臂内廉痛,目生白翳,眼痛赤,乍寒乍热,缺盆中引痛,掌中热,数欠,肩背痛寒,喘不得息,噫气上逆,心痛,脉涩,咳血呕血,振寒,咽干,狂言,口噼,溺色变,卒遗矢无度。

-

备注

- 一名太泉,避唐祖讳。

- 肺经的俞穴,属土,母穴。(俞土生肺金)

- 脉会太渊。

- 平旦寅时,气血从此始,故曰寸口者,脉之大要会,手太阴之动脉也。

- 肺家虚症皆可从此治。穴本身属补(穴性属补)。

- 寸脉位置。

- 太渊:太,高大与尊贵之意。渊,深水,深潭。又鼓声名渊,弓之弯曲处亦名渊。太渊,口中津液名。言经气深如潭水;泽润周身,效同桴鼓,而居于弯曲如弓之处也,为诸脉之会。经气犹如潭水之深不可测也。

鱼际

-

图示

-

穴位

- 大指第一掌骨中部,骨与肌肉之间。

- 大指本节后,内侧白肉际陷中。又云:“散脉中。”

- 针二分,留二呼,禁灸。

-

功效

- 主酒病,恶风寒,虚热,舌上黄,身热头痛,咳嗽,哕,伤寒汗不出,痹走胸背痛不得息,目眩,心烦少气,腹痛不下食,肘挛肢满,喉中干燥,寒栗鼓颔,咳引尻痛,溺血呕血,心痹悲恐,乳痈。东垣曰:“胃气下溜,五脏气皆乱,在于肺者,取之手太阴鱼际,足少阴俞。”

-

备注

- 肺经荥穴,属火。

- 下针:表面垂直,手掌面方向。

- 鱼际:鱼,指拇掌肌肉的形状。际,边际。谓穴在鱼形肌肉之边际也,以邻近而得名。

少商

-

图示

-

穴位

- 拇指指甲底部外侧。

- 大指内侧,去爪甲角如韭叶。

- 《素注》留一呼。

- 《明堂》灸三壮。

- 《甲乙》灸一壮。

-

功效

- 主颔肿喉闭,烦心善哕,心下满,汗出而寒,咳逆,痎疟振寒,腹满,唾沫,唇干引饮,食不下,膨膨,手挛指痛,掌热,寒栗鼓颔,喉中鸣,小儿乳鹅。

- 宜以三棱针刺之,微出血,泄诸脏热,凑不宜灸。

- 扁桃腺发炎;(扁桃腺放血+针列缺、照海+少商放血)

- 小孩子发烧;

-

备注

- 肺经井穴,属木。

- 常用点刺放血。放血针一刺,一挤,挤两滴血即可。

- 唐刺史成君绰,忽颔肿,大如升,喉中闭塞,水粒不下三日。甄权以三棱针刺之,微出血,立愈,泻脏热也。

- 少商:少,幼小,微小之意。商,五音,属金,属肺。少商,是商的高音。言为金气所止或为金气初生之处也。

手阳明大肠经

-

图示

-

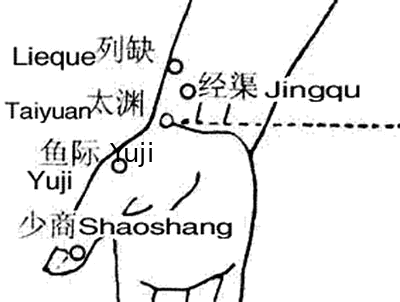

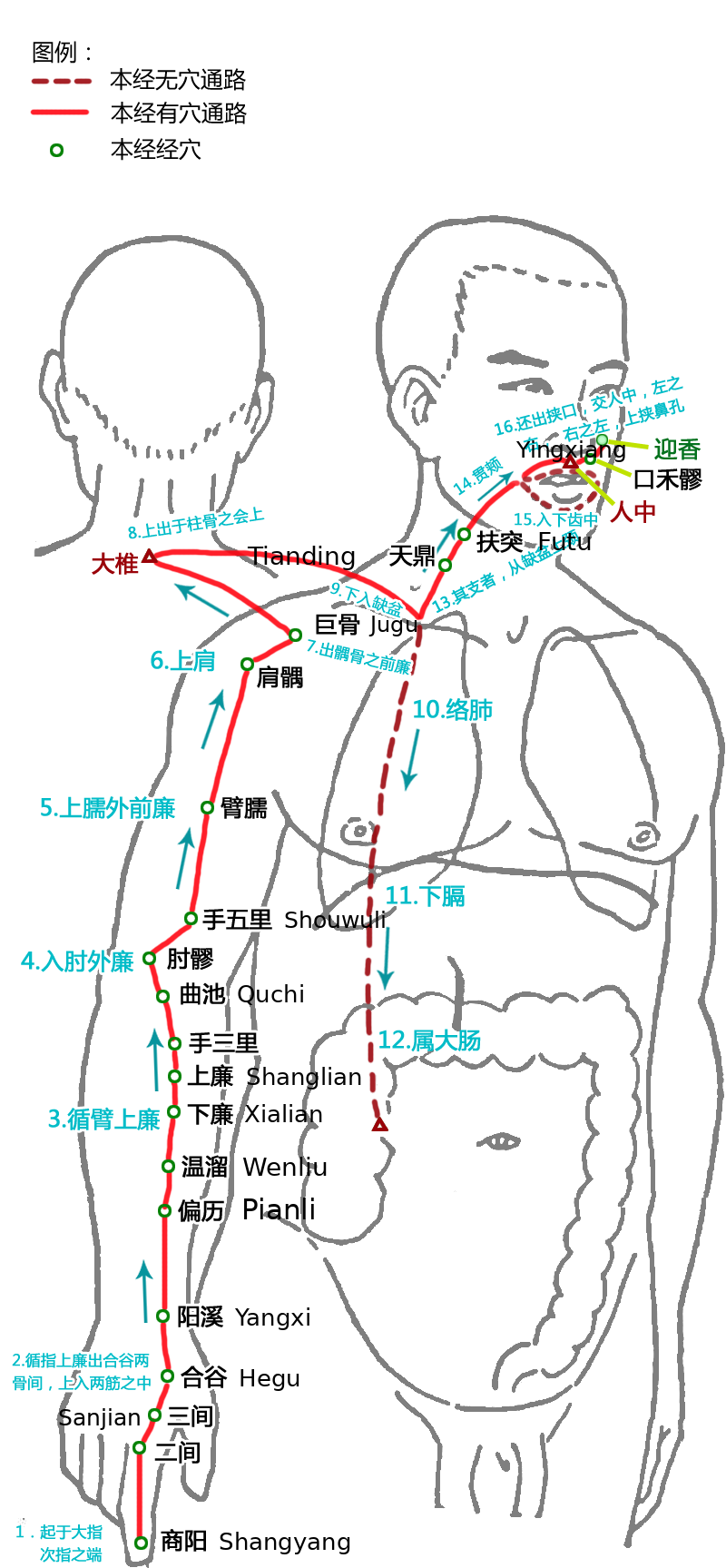

循行

- 其脉起于大指次指之端,循指上廉出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上循臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出柱骨之会上,下入缺盆,络肺,下膈,属大肠;

- 其支者,从缺盆上颈贯颊,入下齿中,还出挟口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔,循禾髎,迎香而终,以交于足阳明也。是经气血俱多,卯时气血注此,受手太阴之交。

-

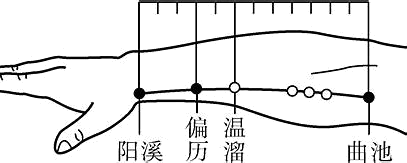

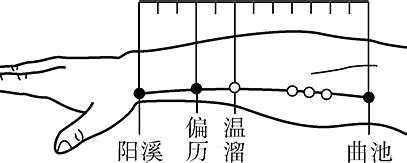

歌括

- 手阳明穴起商阳,二间三间合谷藏,

- 阳溪偏历接温溜,下廉上廉三里长,

- 曲池肘髎手五里,臂臑肩髃巨骨当,

- 天鼎扶突交禾髎,鼻旁五分号迎香。

-

五俞歌

- 商阳金本大肠经,二间荣水子穴迎,

- 三间俞木合谷原,阳溪经火偏络行,

- 温郄镇痛消炎处,曲池土母消炎同。

-

备注

- 《内经》曰:“大肠者,传道之官,变化出焉”。又云:“��大肠为白肠。”

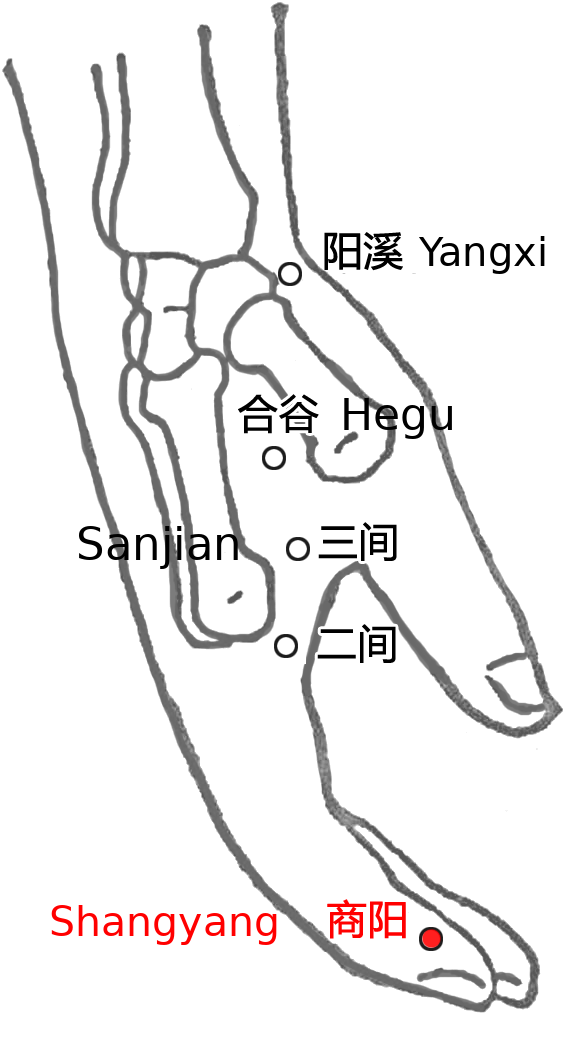

商阳

-

图示

-

穴位

- 食指指甲底部拇指侧。

- 手大指次指内侧,去爪甲角如韭叶。

- 《铜人》灸三壮,针一分,留一呼。

-

功效

- 主胸中气满,喘咳支肿,热病汗不出,耳鸣聋,寒热痎疟,口干,颐颔肿,齿痛,恶寒,肩背急相引缺盆中痛,目青盲,灸三壮,左取右,右取左,如食顷立已。

- 发烧;(主要用于退烧)

- 扁桃腺发炎;

-

备注

- 一名绝阳。

- 大肠经井穴,属金,本穴。(与大肠经同属金)

- 常用点刺放血。放血针一刺,一挤,挤两滴血即可。

- 商阳:商同上,阳,指阳金。意为此乃阳金脉气所生之处。肺为阴金,大肠为阳金,肺经由列缺分出一支走向食指端,阴金至此已转化为阳金矣。

二间

-

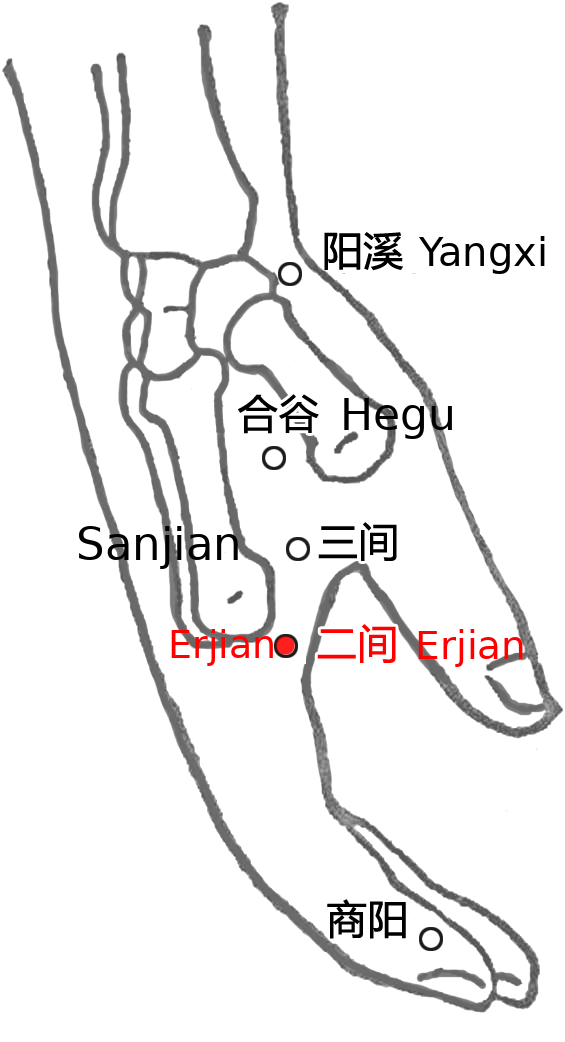

图示

-

穴位

- 食指弯曲第三纹头上稍许。(从指尖开始数)

- 食指本节前内侧陷中。

- 《铜人》针三分,留六呼,灸三壮。

-

功效

- 主喉痹,颔肿,肩背痛,振寒,鼻鼽衄血,多惊,齿痛,目黄,口干,口喎,急食不通,伤寒水结。

-

备注

- 一名间谷。

- 大肠经荣穴,属水,子穴。

- 穴性属泻。实证泻之。

- 下针:病人食指弯曲,(直着会扎到骨头),指压下食指三纹头处肌肉(此时肉会很多)再下针。(会比较不痛)

- 如果直接在纹头下针,则离皮肤太近,(皮肤下有痛神经,太痛)。

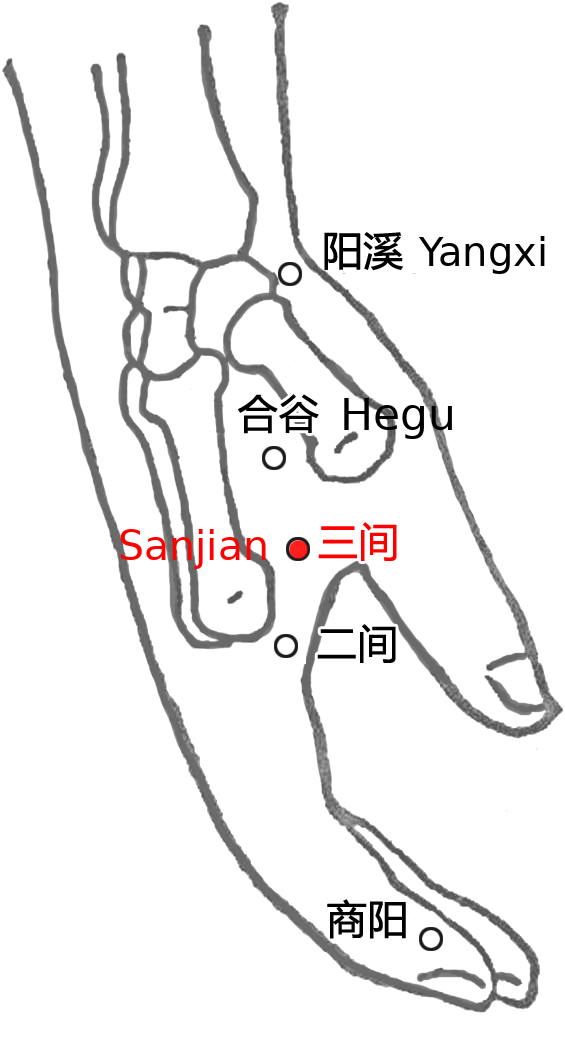

三间

-

图示

-

穴位

- 食指指根(外侧)大骨下凹缝处。

- 食指本节后内侧陷中。

- 《铜人》针三分,留三呼,灸三壮。

-

功效

- 主喉痹,咽中如梗,下齿龋痛,嗜卧,胸腹满,肠鸣洞泄,寒热疟,唇焦口干,气喘,目眦急痛,吐舌,戾颈,喜惊多唾,急食不通,伤寒气热,身寒结水。

-

备注

- 一名少谷。

- 大肠经俞穴,属木。

- 下针:垂直下。

- 东垣曰:“气在于臂足取之,先去血脉,后深取手阳明之荥俞二间、三间。”

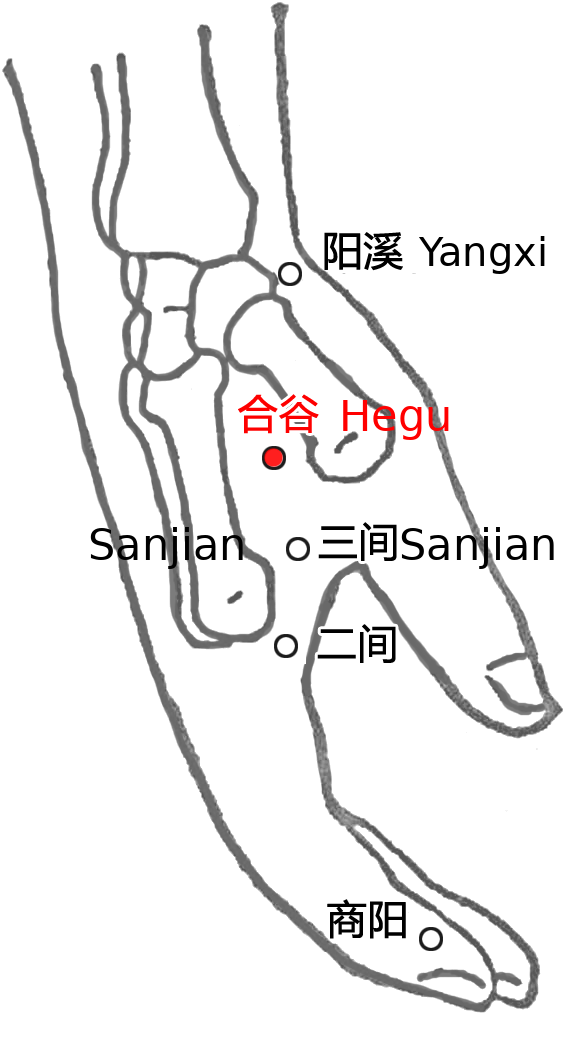

合谷

-

图示

-

穴位

- �拇指贴食指一握,高起的肌肉处。(差不多与拇指根大骨平齐,虎口)

- 手大指次指歧骨间陷中。

- 《铜人》针三分,留六呼,灸三壮。

-

功效

- 主伤寒大渴,脉浮在表,发热恶寒,头痛脊强,无汗,寒热疟,鼻衄不止,热病汗不出,目视不明,生白翳,下齿龋,耳聋,喉痹,面肿,唇吻不收,喑不能言,口噤不开,偏风,风疹,痂疥,偏正头痛,腰脊内引痛,小儿单乳鹅。

-

备注

- 一名虎口。

- 大肠经原穴。

- 原穴没有属性。虚实皆治。

- 按:合谷,妇人妊娠可泻不可补,补即堕胎,详见足太阴脾经三阴交下。

- 合谷:合,开合、结合与合拢之意。谷,山洼无水之地,又肌肉之结合处即古之所谓“肉之大会”亦称为谷。合谷,山名。穴在太阴与阳明结合处。开则如谷,合则如山也。更兼手太阴,由列缺别走阳明,在此自应结合依傍。

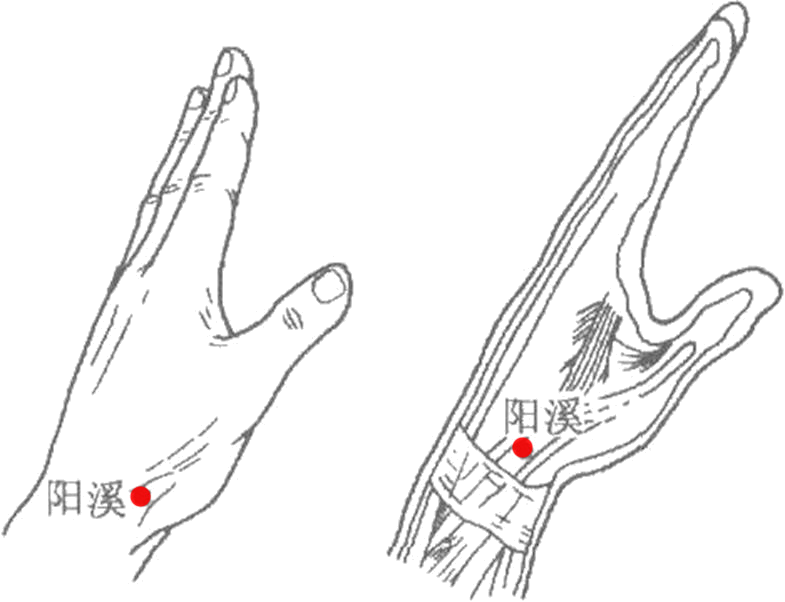

阳溪

-

图示

-

穴位

- 拇指上撑,腕部(拇指掌背)两筋凹处。

- 腕中上侧两筋间陷中。

- 《铜人》针三分,留七呼,灸三壮。

-

功效

- 主狂言喜笑见鬼,热病烦心,目风赤烂有翳,厥逆头痛,胸满不得息,寒热疟疾,寒嗽呕沫,喉痹,耳鸣,耳聋,惊掣,肘臂不举,痂疥。

-

备注

- 一名中魁。

- 大肠经经穴,属火。

- ��较少用到。

- 阳溪:阳,指阳经与手背部。溪,是山洼流水之沟;又筋膜之连接处,即古之所谓“肉之小会”。泛指阳经阳部之凹陷处也。

偏历

-

图示

-

穴位

- 阳溪上三寸,桡骨内侧。

- 两虎口交叉,中指指尖落于桡骨阳侧内侧位置。

- 《铜人》针三分,留七呼,灸三壮。

- 《明下》灸五壮。

-

功效

- 主肩膊肘腕酸疼,瞇目佴佴,齿痛,鼻衄,寒热疟,癫疾多言,咽喉干,喉痹,耳鸣,风汗不出,利小便。实则龋聋,泻之,虚则齿寒痹膈,补之。

-

备注

- 手阳明络穴。与手太阴络穴(列缺)相络。

- 络穴的存在平衡所络阴阳两经。

- 补泻均可。(原穴,络穴补泻均可)

- 偏历:偏,指侧旁与倾斜。历,指行走与经过。言经穴皆位于前臂之偏旁,并从此分出旁支、斜络于太阴也。杨上善曰:“手阳明经上偏出此络,经历手臂,别走太阴,故曰偏历也。

温溜

-

图示

-

穴位

- 阳溪上五寸。

- 腕后大士��五寸,小士六寸。

- 《明堂》在腕后五寸、六寸间。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主肠鸣腹痛,伤寒哕逆噫,膈中气闭,寒热,头痛,喜笑,狂言,见鬼,吐涎沫,风逆四肢肿,吐舌,口舌痛,喉痹。

-

备注

- 一名逆注,一名池头。

- 大肠经郄穴。(大肠经的炎症均可用它 )

- 下针:垂直或与手臂横向下(沿着骨缝)。

- 温溜:温,温暖。溜,通流,通留。功能温经发汗,又为袖手取暖留止之处。此穴具有温经发汗、疏风散寒之功。袖手取暖在此亦常留而不去也。

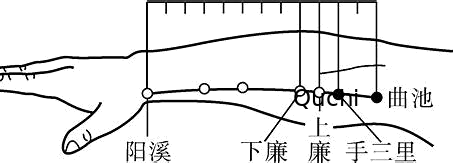

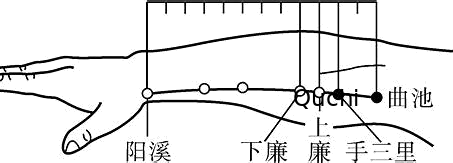

下廉

-

图示

-

穴位

- 曲池下四寸。

- 辅骨下,去上廉一寸,辅脱肉分外。

- 《铜人》斜针五分,留五呼,灸三壮。

-

功效

- 主飧泄,劳瘵,小腹满,小便黄,便血,狂言,偏风,热风,冷痹不遂,风湿痹,小肠气不足,面无颜色,痃癖,腹痛若刀刺不可忍,腹胁痛满,狂走,侠脐痛,食不化,喘息不能行,唇干涎出,乳痈。

-

备注

- 下廉、上廉:上、下,指高低,前后。廉,指边缘,棱隅,偪仄。穴在前臂边缘有棱隅之偪仄处也。廉者,前臂上段偪仄,隆起之象也。

上廉

-

图示

-

穴位

- 曲池下三寸。

- 三里下一寸,其分独抵阳明之会外。

- 《铜人》斜针五分,灸五壮。

-

功效

- 主小便难黄赤,肠鸣,胸痛,偏风,半身不遂,骨髓冷,手足不仁,喘息,大肠气,脑风头痛。

手三里

-

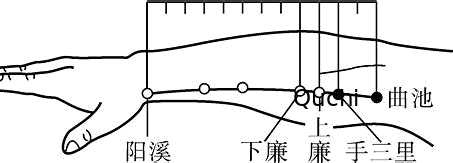

图示

-

穴位

- 曲池下二寸,按之肉起,锐肉之端。

- 《铜人》灸三壮,针二分。

-

功效

- 主霍乱遗矢,失音气,齿痛,颊颔肿,瘰疬,手臂不仁,肘挛不伸,中风口喎,手足不随。

- 急性腰扭伤:下三里穴,后左右捻针,同时病人慢慢活动腰部,至腰活动开后出针。

- 落枕。

-

备注

- 治扭伤穴。

- 手三里: 手,指上肢。三里,指长度及人身上中下三部之里,以其与肘部距离长度及通乎三焦之里而言。穴约在肘下二寸,与足阳明之三里上下相应,对三焦在里诸病无所不包。其上方有手五里。

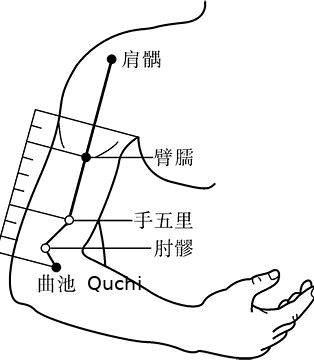

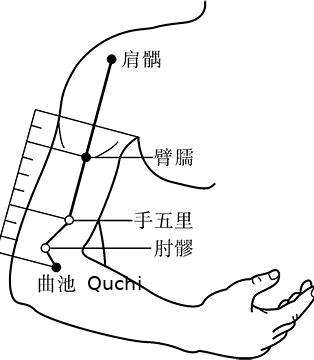

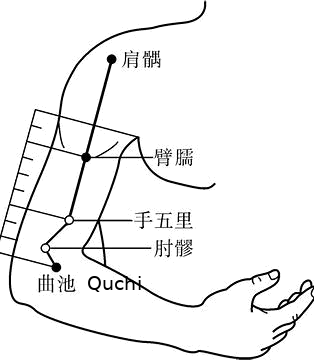

曲池

-

图示

-

穴位

- 手臂弯曲,肘骨头与肘纹中间。

- 肘外辅骨,屈肘横纹头陷中,以手拱胸取之。

- 《素注》针五分,留七呼。

- 《铜人》针七分,得气先泻后补,灸三壮。

- 《明堂》日灸七壮,至二百壮,且停十余日,更灸止二百壮。

-

功效

- 主绕踝风,手臂红肿,肘中痛,偏风,半身不遂,恶风邪气,泣出喜忘,风瘾疹,喉痹不能言,胸中烦满,臂膊疼痛,筋缓捉物不得,挽弓不开,屈伸难,风痹,肘细无力,伤寒余热不尽,皮肤干燥,瘛瘲癫疾,举体痛痒如虫啮,皮脱作疮,皮肤痂疥,妇人经脉不通。

-

备注

- 大肠经合穴,属土,母穴。

- 穴性属补,虚证补之。

- 下针:垂直下。(不要太靠近肘骨头)

- 大肠经虚症:肩膀抬不起来,几个月了。

- 肩膀痛虚证可下曲池。

- 曲池为肚脐以上的消炎穴。

- 上身皮肤止痒:合谷、曲池同时下针。(止痒效果非常快,肺主皮肤,大肠与肺相表里,合谷管气)

- 曲池:曲,弯曲。池,水之停聚处。曲池,地名。穴在肘臂屈曲时肘横纹端凹陷如池之处也。必须屈肘取穴,凹陷方显。经气至此,有如水之入池。

肘髎

-

图示

-

穴位

- 手臂弯曲�状态取曲池,与曲池水平,肘大骨外廉陷中。

- 肘大骨外廉陷中。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

-

功效

- 主风劳嗜卧,肘节风痹,臂痛不举,屈伸挛急,麻木不仁。

-

备注

- 打网球常在此处受伤,可用三棱针刺放血+火罐吸。

- 肘髎:肘,肱与前臂之间的关节部分。髎,亦作窌,窟也,深空之貌,是邻近骨部的缝隙。泛指穴为肘部之深孔。

手五里

-

图示

-

穴位

- 肘上三寸。

- 肘上三寸,行向里大脉中央。

- 《铜人》灸十壮。

- 《素问》大禁针。

-

功效

- 主风劳惊恐,吐血咳嗽,肘臂痛,嗜卧,四肢不得动,心下胀满,上气,身黄,时有微热,瘰疬,目视佴佴,痎疟。

-

备注

- 禁针。(有大动脉)

- 手五里:手,指上肢。五里,指长度及人身五脏之里。以其与肘部的距离长度较远,及通乎五脏之里而言。与手三里同义。五里与五脏有关。

臂臑

-

图示

-

穴位

- 肩髃下两寸,两块大臂肌肉中间。

- 肘上七寸,臑肉端,肩髃下一夫,两筋两骨罅陷宛宛中,举臂取之。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

- 《明堂》宜灸不宜针;日灸七壮,至二百壮;若针,不得过三、五分。

-

功效

- 主寒热臂痛,不得举,瘰疬,颈项拘急。

-

备注

- 手阳明络,手足太阳、阳维之会。

- 臂臑:臂,上肢之统称。臑,肩下方之肌肉。指穴在臂之臑部而言。穴当三角肌隆起处之端,故直接以臂臑名之。

肩髃

-

图示

-

穴位

- 上臂外展至水平位时,肩峰前方凹陷中。

- 膊骨头肩端上,两骨罅间陷者宛宛中,举臂取之有空。

- 《铜人》灸七壮,至二七壮,以瘥为度;若灸偏风,灸七七壮,不宜多,恐手臂细。若风病,筋骨无力,久不瘥,灸不畏细;刺即泄肩臂热气。

- 《明堂》针八分,留三呼,泻五吸;灸不及针,以平手取其穴,灸七壮,增至二七壮。

- 《素注》针一寸,灸五壮;又云:“针六分,留六呼。”

-

功效

- 主中风手足不随,偏风,风痪,风痿,风病,半身不遂,热风,肩中热,头不可回顾,肩臂疼痛臂无力,手不能向头,挛急,风热瘾疹,颜色枯焦,劳气泄精,伤寒热不已,四肢热,诸瘿气。

-

备注

- 一名中肩井,一名偏肩�。

- 手阳明、阳蹻之会。

- 治中风大穴。

- 唐鲁州刺史库狄嵚风痹,不能挽弓,甄权针肩髃,针进即可射。

- 肩颙:肩,项下的部位。髃,同隅,角也。指穴当肩头三隅角也。

巨骨

-

图示

-

穴位

- 锁骨肩峰端背侧两骨之间凹陷中。

- 肩尖端上行,两叉骨罅间陷中。

- 《铜人》灸五壮,针一寸半。

- 《明堂》灸三壮至七壮。

- 《素注》禁针。针则倒悬,一食顷,乃得下针,针四分,泻之勿补,针出始得正卧,《明堂》灸三壮。

-

功效

- 主惊痫,破心吐血,臂膊痛,胸中有瘀血,肩臂不得屈伸。

-

备注

- 手阳明、阳蹻之会。

- 禁针。(下面为肺)

- 较少使用。

- 辅助辩证诊断,此处痛则属于阳明经。

- 巨骨:巨,大也。巨骨,即大骨之意。巨骨,古解剖名,穴在肩部之大骨相邻。穴在锁骨与肩胛之间。既属骨穴同名,亦为泛指肩部之大骨而言。

天鼎

-

图示

-

穴位

- 扶突下一寸,颈��大筋外侧。

- 颈缺盆上,直扶突后一寸。

- 《素注》针四分。

- 《铜人》灸三壮,针三分,《明堂》灸七壮。

-

功效

- 主暴喑气哽,喉痹嗌肿,不得息,饮食不下,喉中鸣。

-

备注

- 多用于辩证诊断。

- 大筋内侧为胃经。

- 天鼎:天,指天气与人体的上部。鼎,三足两耳。象人之头颈,并喻为吸入天气的贵重门户。穴当侧颈,自为吸入天气之重要门户。

扶突

-

图示

-

穴位

- 平行于喉结,颈大筋外侧。

- 气舍上一寸五分,在颈当曲颊下一寸,人迎后一寸五分,仰而取之。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

- 《素注》针四分。

-

功效

- 主咳嗽多唾,上气,咽引喘息,喉中如水鸡声,暴喑气哽。

-

备注

- 一名水穴。

- 多用于辩证诊断。

- 扶突:扶,辅佐,扶持。突,凸出,突起。指穴处为人体头这一最大突出之扶持。头为人体之最大突出者,穴下之胸锁乳突肌也突出明显,更为扶持头部所必须,故名。

禾髎

-

图示

-

穴位

- 鼻孔下,与水沟穴平齐处。右阳明入左侧。

- 鼻孔下,挟水沟旁五分。

- 《铜人》针三分,禁灸。

-

功效

- 主尸厥及口不可开,鼻疮息肉,鼻塞不闻香臭,鼽衄不止。

- 鼻窦炎;

- 鼻塞;

-

备注

- 一名长髎。

- 手阳明脉气所发。

- 下针:五分浅针。

- 禾髎:禾,曲头木。髎,近骨的孔隙。指穴在形如曲头木的鼻唇沟之下方而言。

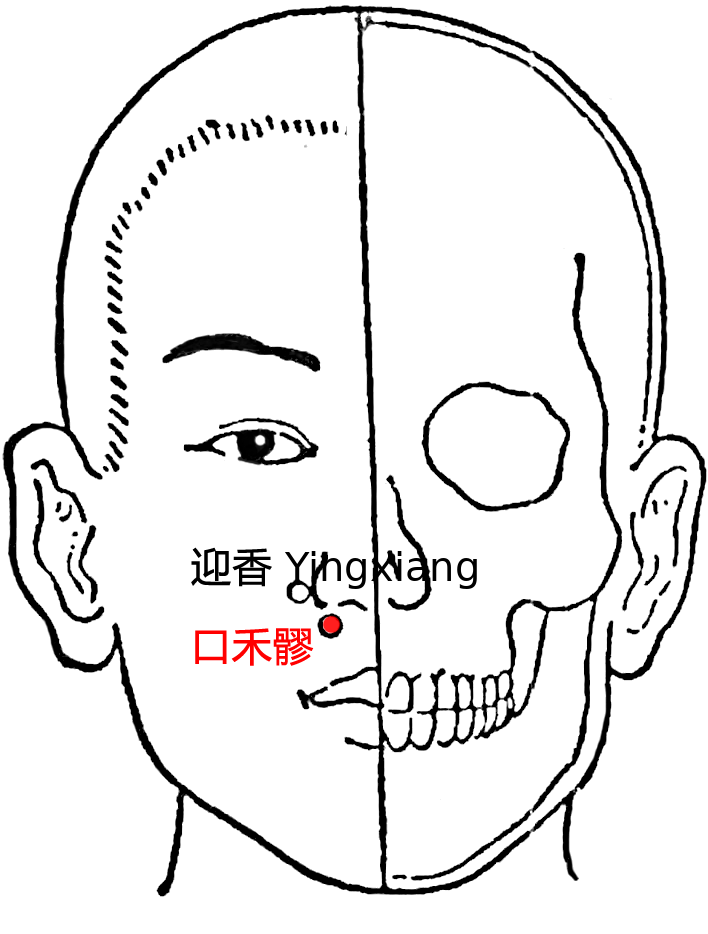

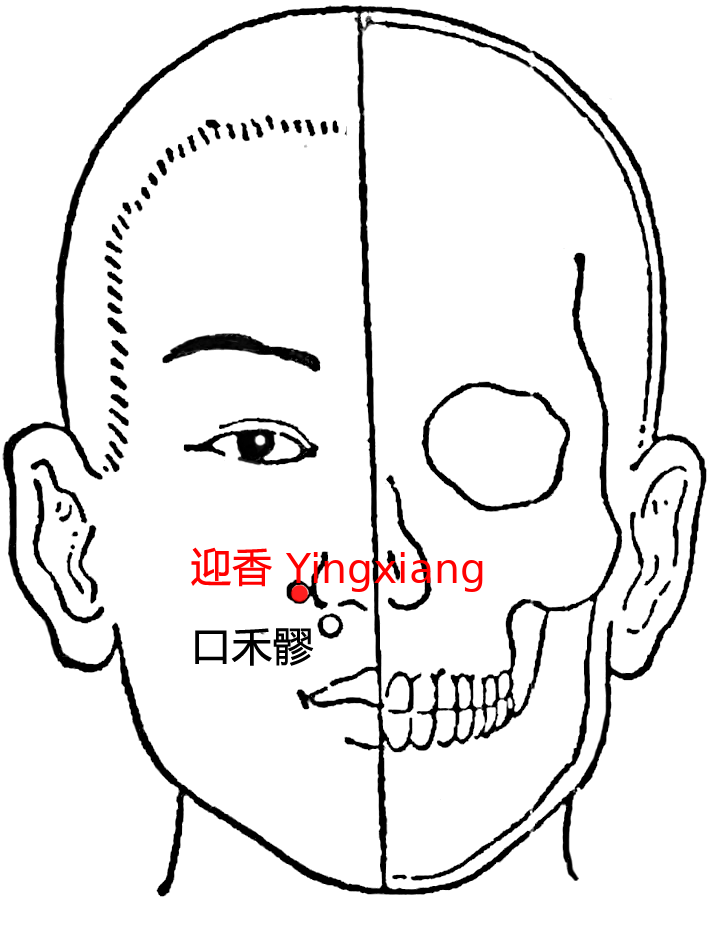

迎香

-

图示

-

穴位

- 鼻翼外缘中点旁(五分),鼻唇沟中。右阳明入左侧。

- 针三分,留三呼,禁灸。

-

功效

- 主鼻塞不闻香臭,偏风口喎,面痒浮肿,风动叶落,状如虫行,唇肿痛,喘息不利,鼻喎多涕,鼽衄骨疮,鼻有息肉。

-

备注

- 手足阳明之会。

- 脸部不灸。

- 迎香:迎,迎接。香,芳香。谓其功能通鼻塞,知香臭。

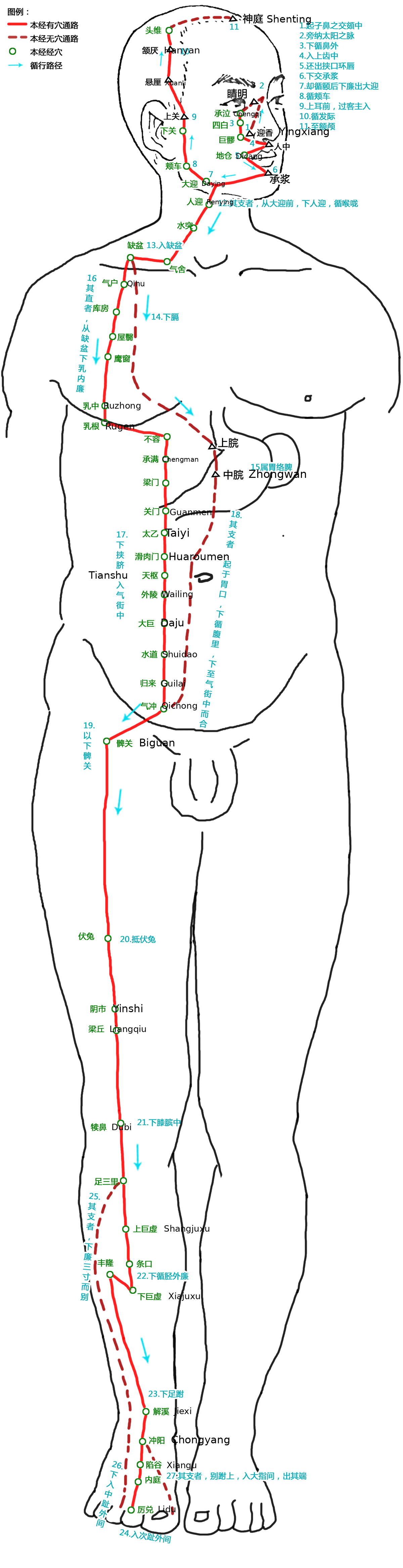

足阳明胃经

-

图示

-

循行

- 脉起于鼻交頞中,旁约太阳之脉,下循鼻外,上入齿中,还出挟口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际至额颅。

- 其支别者,从大迎前下人迎,循喉咙入缺盆,下膈,属胃,络脾;

- 其直行者,从缺盆下乳内廉,挟脐入气冲中;

- 其支者,起胃下口,循腹里,下至气冲而合,以下髀关,抵伏兔,下入膝膑中,下循腨外廉,下足跗,入中趾外间;

- 其支者,下膝三寸而别,以下入中趾外间;

- 其支者,别跗上,入大趾间,出其端,以交于太阴也。多血多气,辰时气血注此。

-

歌括

- 四十五穴足阳明,头维下关颊车逢,

- 承泣四白巨髎经,地仓大迎对人迎。

- 水突气舍连缺盆,气户库房屋翳行,

- 膺窗乳中延乳根,不容承满梁门经,

- 关门太乙滑肉门,天枢外陵大巨乘。

- 水道归来达气冲,髀关伏兔阴市晴,

- 梁丘犊鼻足三里,上巨虚下条口定。

- 下巨虚上跳丰隆,解溪冲阳陷谷中,

- 内庭厉兑二趾停。

-

五俞歌

- 胃经厉兑井金子,内庭荣水实泻此,

- 陷谷俞木冲阳原,解溪火母虚补之,

- 丰络三里合土本,梁郗消炎镇痛止。

-

备注

- 《内经》曰:“胃者,仓廪之官,五味出焉。”又曰:“胃为黄肠。”

- 五味入口藏于胃,以养五脏气。胃者,水谷之海,六腑之大原也。是以五脏六腑之气味,皆出于胃。

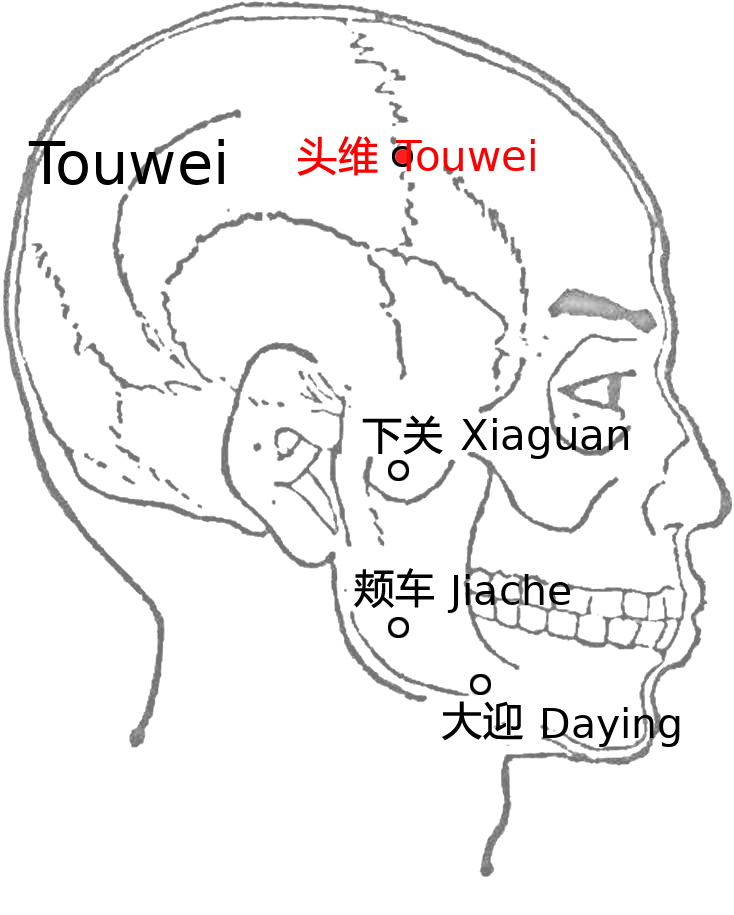

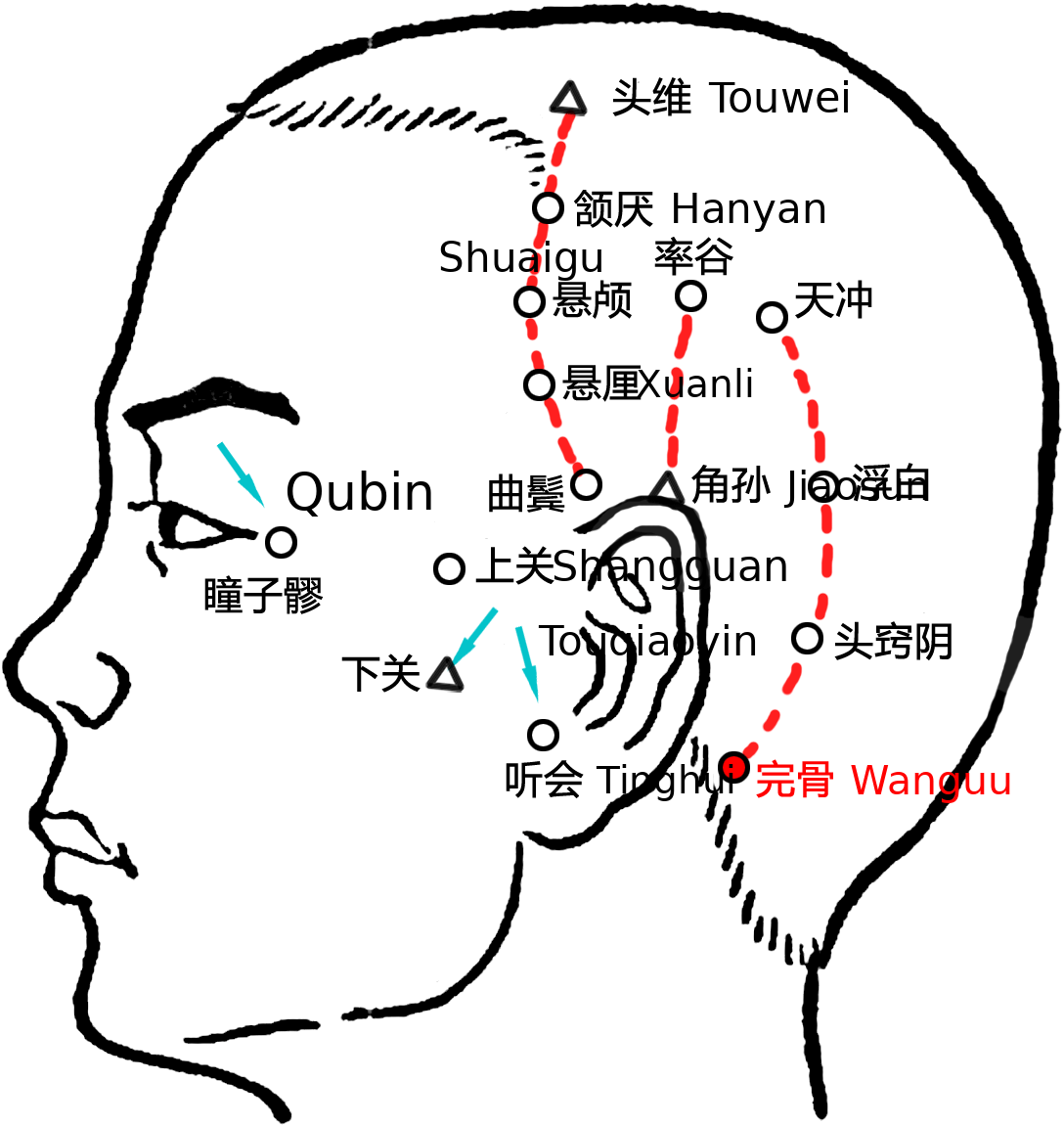

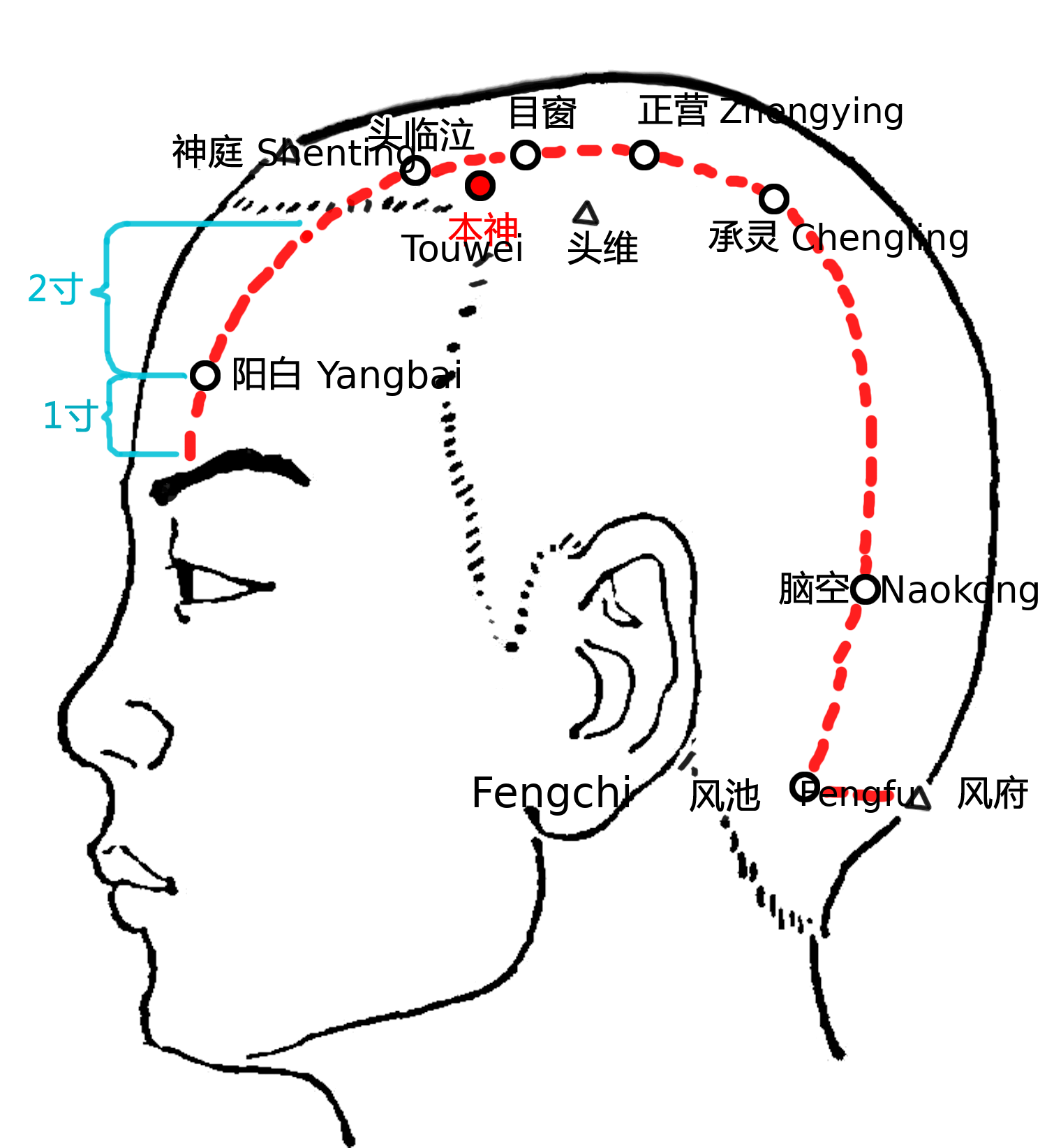

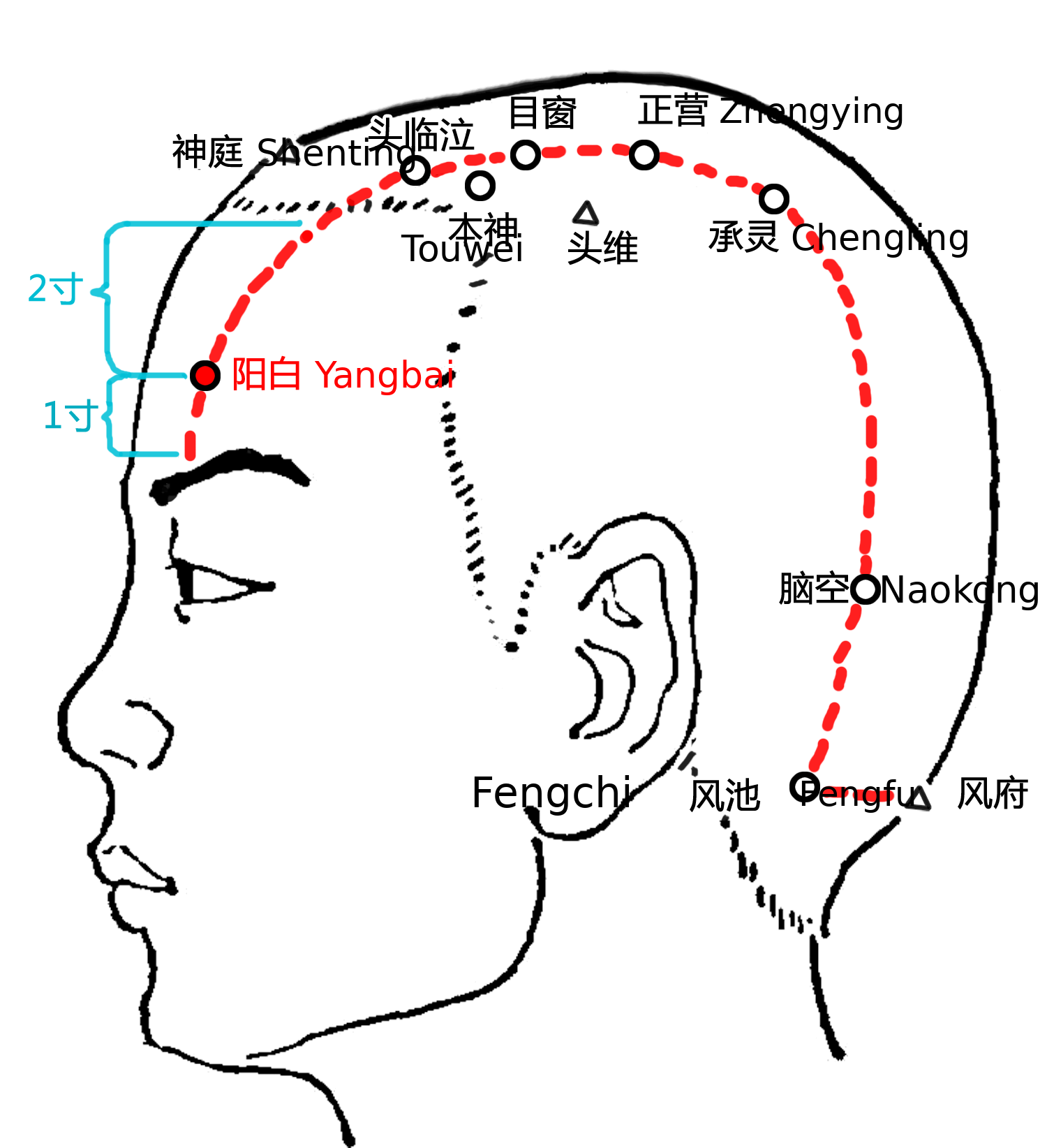

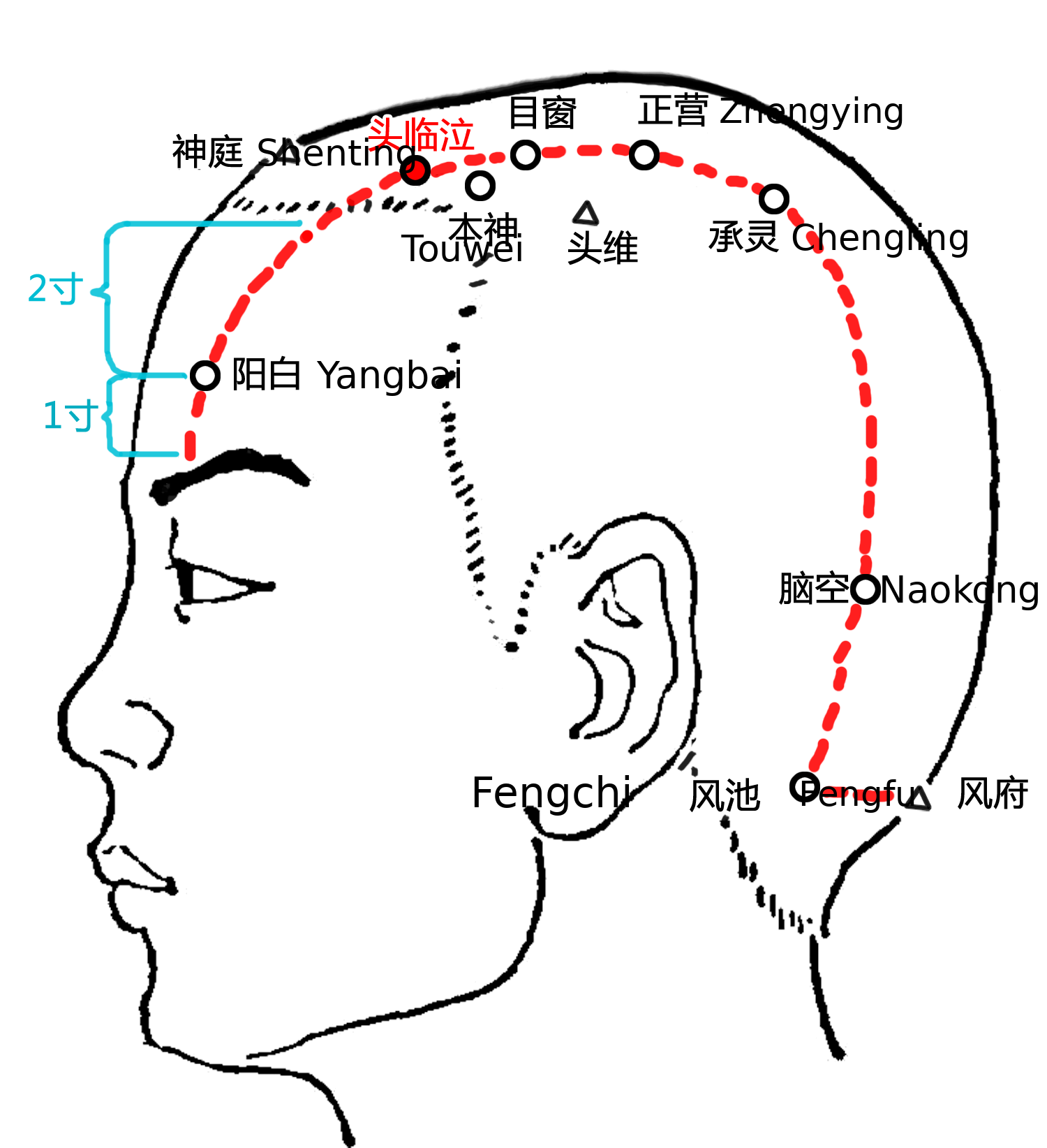

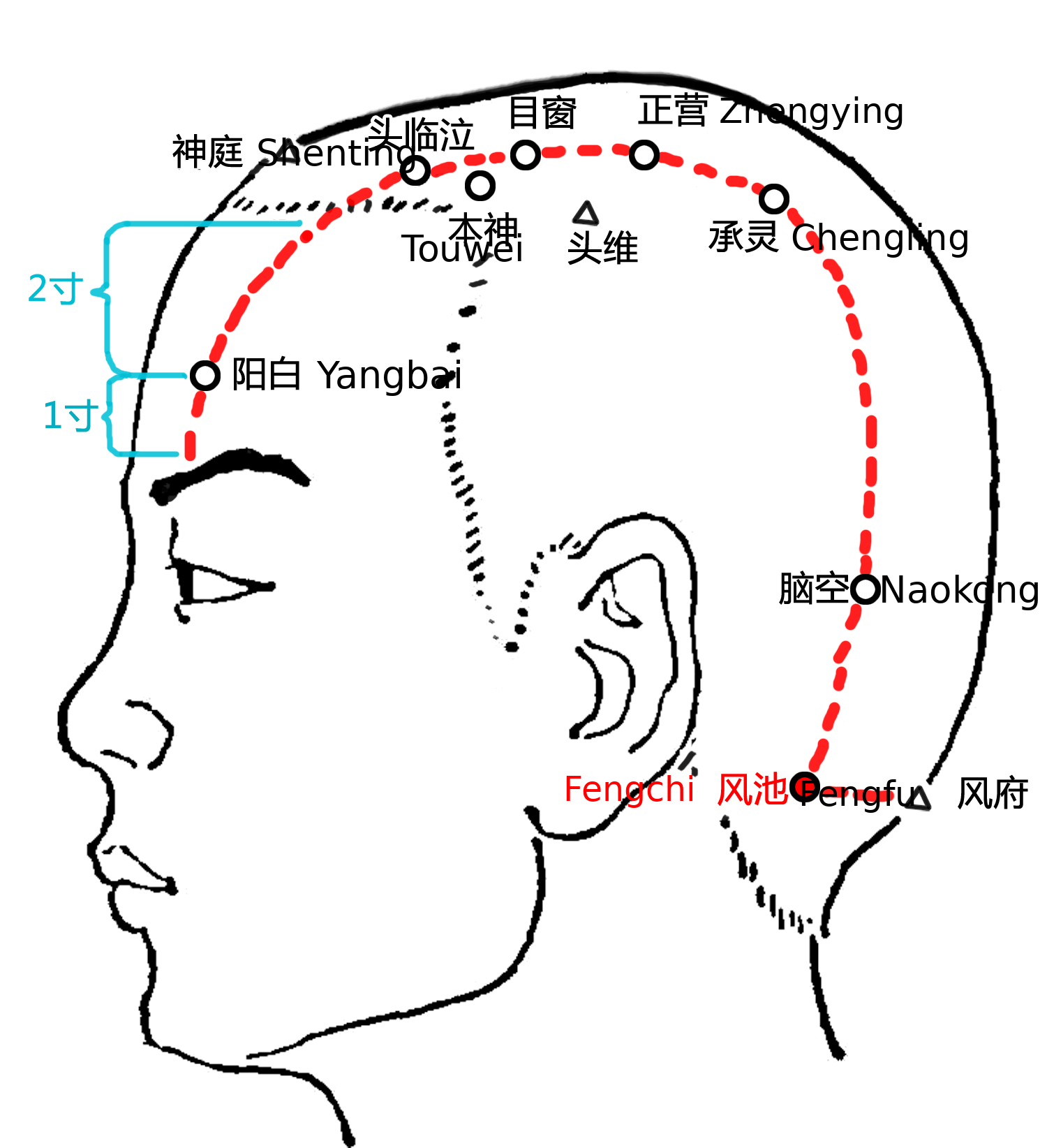

头维

-

图示

-

穴位

- 发际线上侧转角处(稍往头发里一点),有一凹洞/缝,凭指感找。

- 额角入发际,本神旁一寸五分,神庭旁四寸五分。

- 《铜人》针三分。

- 《素注》针五分,禁灸。

-

功效

- 主头痛如破,目痛如脱,目瞤,目风泪出,偏风,视物不明。

-

备注

- 足阳明、少阳二脉之会。

- 禁灸。

- 较少下针。

- 讲话时会有一个脉在动。

- 一般穴道的面积都较大。

- 头维:头,头部。维(四角为维),隅(方也,角也)角,维系,维护。谓穴居头之隅角,是维系头冠之处,并可维护头部及四肢之阳气也。头维为头角,是维系头冠之处。头维可以维护诸阳。头维为足阳明脉气之所发,又为足阳明、少阳、阳维之会。四肢阳气不足诸病,取之自有维护之效矣。

下关

-

图示

-

穴位

- 耳前鬓角开口时的凹陷处(闭口时针不到这个穴)。或耳前动脉稍斜下凹陷处(合口有空,开口则闭)。

- 客主人下,耳前动脉下廉,合口有空,开口则闭,侧卧闭口取之。

- 《素注》针三分,留七呼,灸三壮。

- 《铜人》针四分,得气即泻�,禁灸。

-

功效

- 主聤耳有脓汁出,偏风口目喎,牙车脱臼,牙龈肿处,张口以三棱针出脓血,多含盐汤,即不畏风。

- 中耳炎,耳中发炎化脓;

- 下巴脱臼;

- TMJ,咬东西下关穴位置痛;(两边痛就两边一起下针)

-

备注

- 足阳明、少阳之会。

- 下针:病人平躺、开口,直下针。

- 下关下针前,先下针对侧合谷。

- 不灸。

- 下关:下,上之对。关,机关,关节。穴在下颔关节颧弓下方,与上关互相对峙。

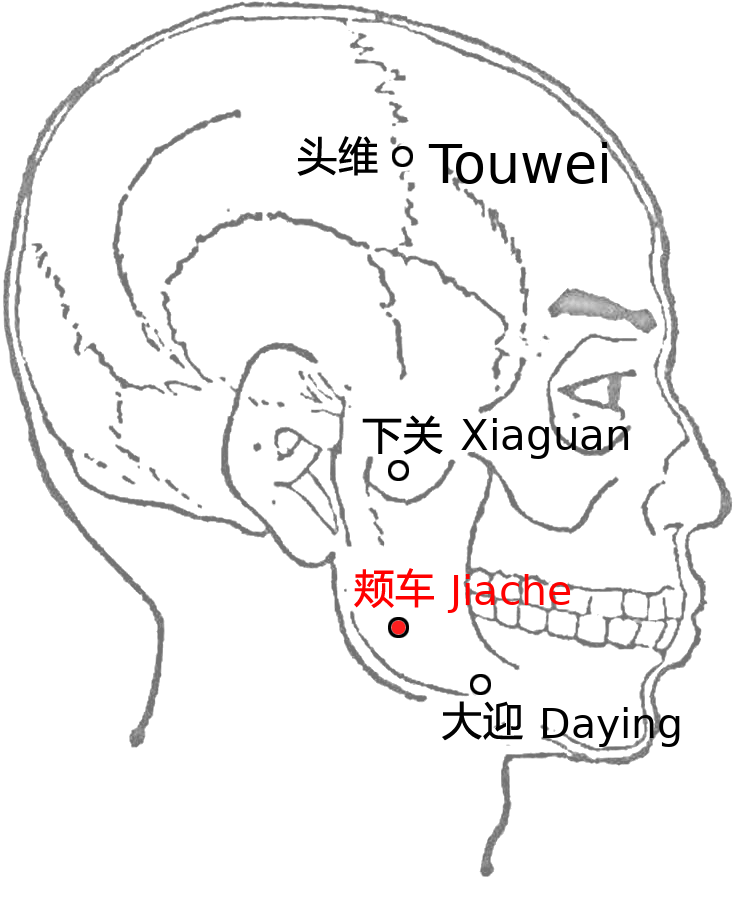

颊车

-

图示

-

穴位

- 咬东西时,腮部肌肉会跳动的地方。

- 耳下八分,曲颊端近前陷中,侧卧开口有空取之。

- 《铜人》针四分,得气即泻;日灸七壮,止七七壮,炷如麦大。

- 《明堂》灸三壮。

- 《素注》针三分。

-

功效

- 主中风牙关不开,口噤不语,失音,牙车疼痛,颔颊肿,牙不开嚼物,颈强不得回顾,口眼喎。

-

备注

- 一名机关,一名曲牙。

- 颊车:颊,面颊,此处指上颔骨。车,车轮,指下颔骨。颊车,即下颔关节可以转动之处。颊和辅是单指上颔骨,车是单指下颔骨。而颊车穴则是以下颔骨可以转动处而命名。

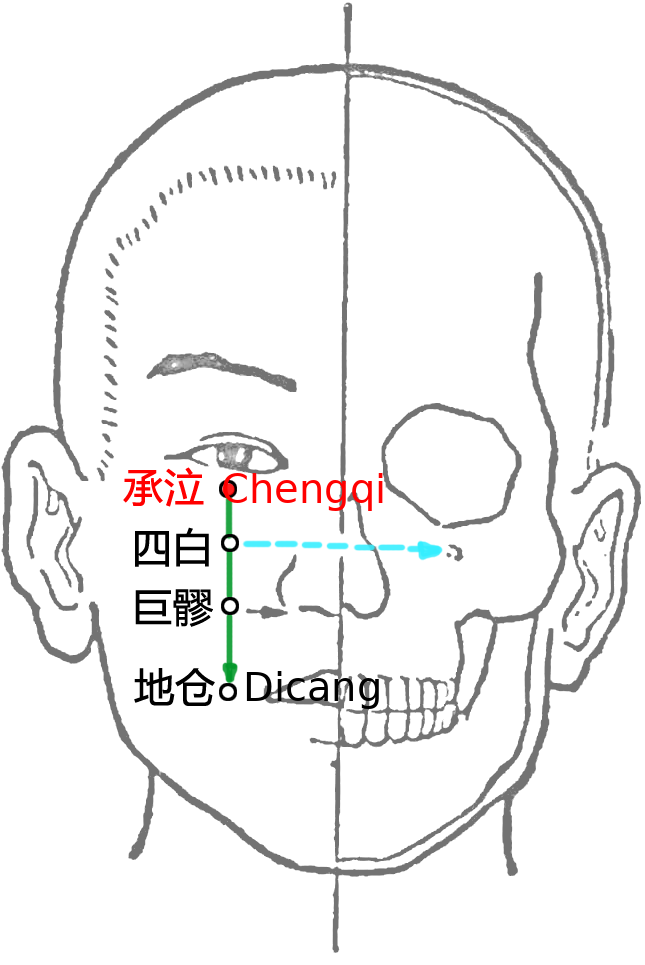

承泣

-

图示

-

穴位

- 下眼眶骨中间上一点(眼睛直视,瞳孔中线上)。

- 目下七分,直瞳子陷中。

- 《铜人》灸三壮;禁针,针之令人目乌色。

- 《明堂》针四分半;不宜灸,灸后令人目下大如拳,息肉日加如桃,至三十日定不见物。

- 《资生》云:“当不灸不针。”

-

功效

- 主目冷泪出,上观,瞳子痒,远视佴佴,昏夜无见,目瞤动与项口相引,口眼喎斜,口不能言,面叶叶牵动,眼赤痛,耳鸣耳聋。

-

备注

- 足阳明、阳蹻脉、任脉之会。

- 不下针。

- 重点用于诊断,眼翳由下向上为足阳明经问题。

- 东垣曰:“魏邦彦夫人目翳绿色,从下侵上者,自阳明来也。”

- 承泣:承,承受。泣,泪水,常为泪水之承受处。穴当眼眶下缘正中,与承浆同义。

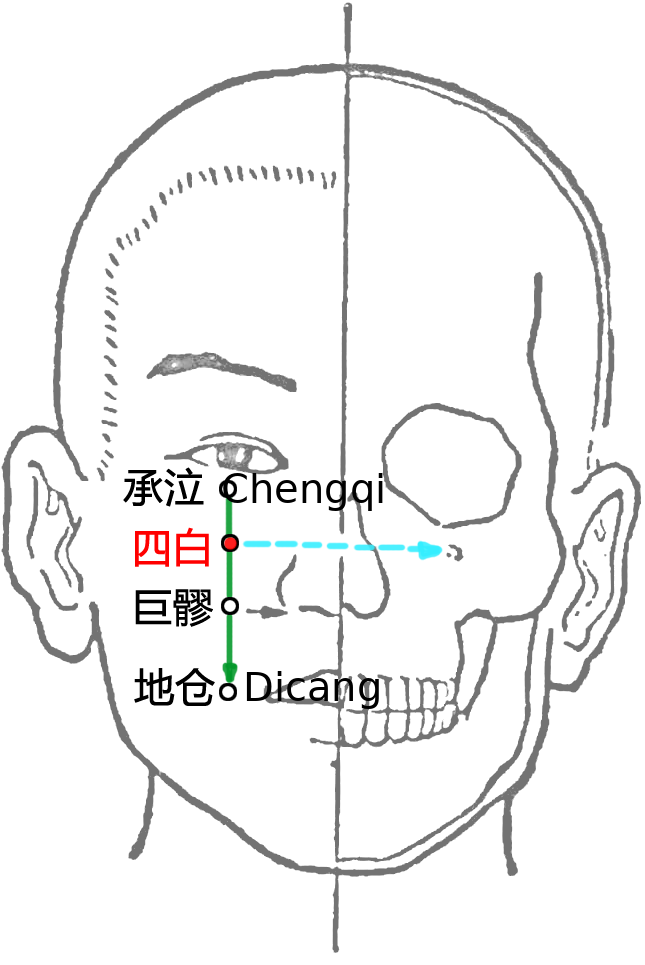

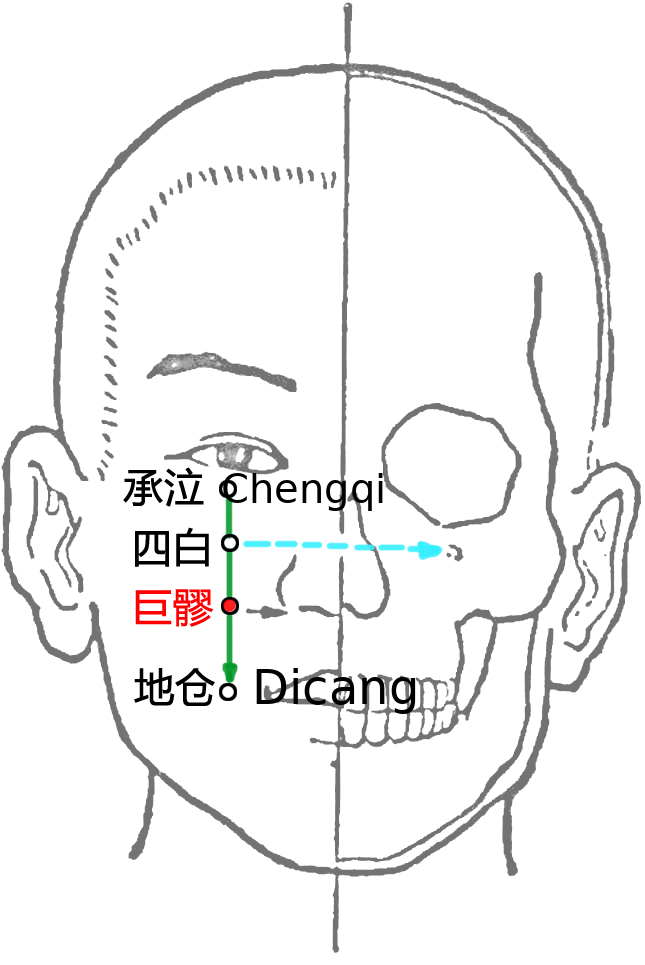

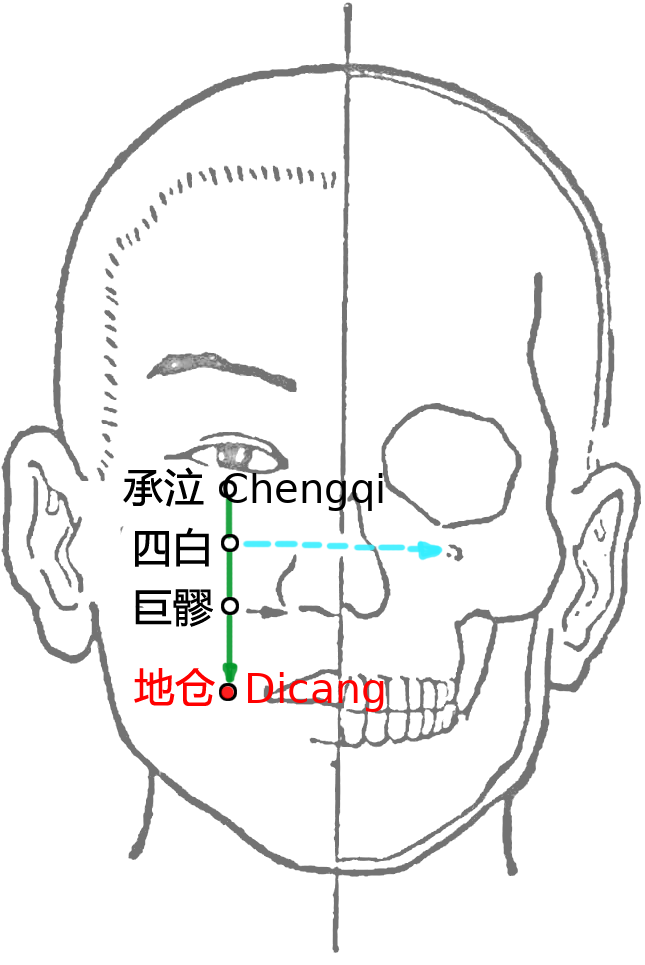

四白

-

图示

-

穴位

- 承泣下一寸。

- 目下一寸,直瞳子,令病人正视取之。

- 《素注》针四分。

- 《甲乙》、《铜人》针��三分,灸七壮。

-

功效

- 主头痛,目眩,目赤痛,僻泪不明,目痒目肤翳,口眼喎斜不能言。

-

备注

- 凡用针稳当,方可下针;刺太深,令人目乌色。

- 四白:四,四方,四野之意。白,光明,洁白。谓目病取此则四顾皆光明洁白也。

巨髎

-

图示

-

穴位

- 水沟中线与瞳孔中线交点处(颧骨下方)。

- 侠鼻孔旁八分,直瞳子,平水沟。

- 《铜人》针三分,得气即泻;灸七壮。

- 《明堂》灸七七壮。

-

功效

- 主瘛瘲,唇颊肿痛,口喎斜,目障无见,远视佴佴,淫肤白膜,翳覆瞳子,面风鼻雜肿臃痛,招摇视瞻,脚气膝肿。

- 牙痛,拔牙后疼痛;

- 该处肌肉麻痹;

-

备注

- 手足阳明、阳蹻脉之会。

- 下针不要过深。

- 巨髎:巨,大也。髎:近骨的孔隙。穴在上颚骨与颧骨交接之巨大空隙中,泛指为面部髎孔之巨大者。

地仓

-

图示

-

穴位

- 唇角斜下肌肉突起处。

- 侠口吻旁四分外如近,下有脉微动。

- 《铜人》针三分。

- 《明堂》针三分半,留五呼,得气即泻;日可灸二七壮,重者七七壮,炷如粗钗股脚大,艾炷若大,口转喎,却灸承浆七七壮,即愈。

-

功效

- 主偏风口喎,目不得闭,脚肿,失音不语,饮水不收,水浆漏落,眼瞤动不止,瞳子痒,远视佴佴,昏夜无见,病左治右,病右治左,宜频针灸,以取尽风气;口眼喎斜者,以正为度。

-

备注

- 手足阳明、阳蹻脉之会。

- 地仓:地,指土地所产之谷物。仓,仓禀,仓库。意为口腔犹如谷物仓库的组成部分。地仓者,合五谷之味与脏腑之官而言也。

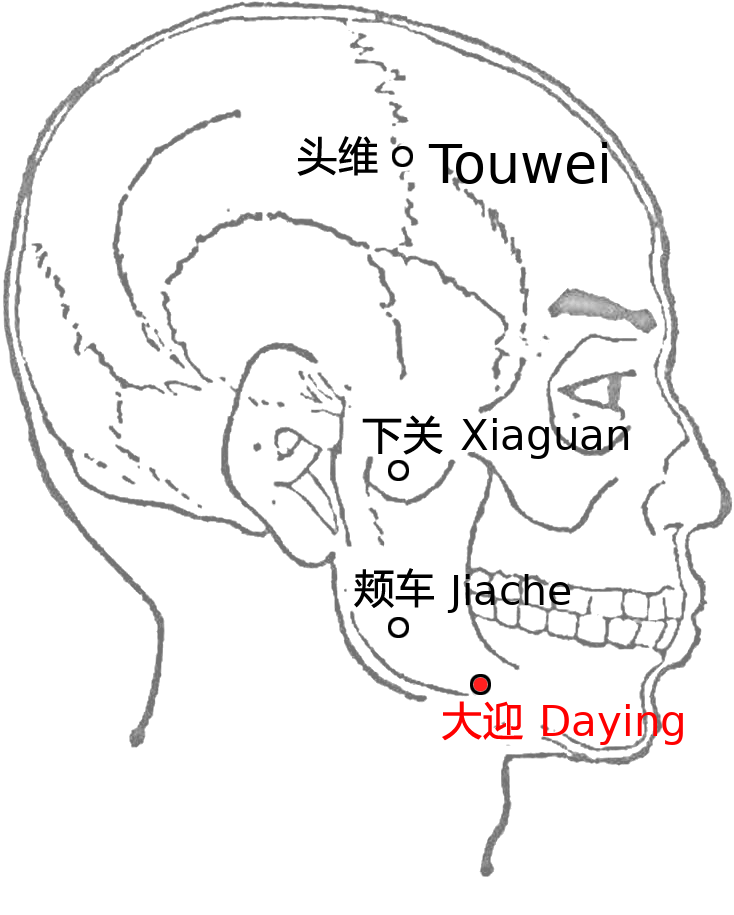

大迎

-

图示

-

穴位

- 地仓-颊车中间,下颌骨上方。

- 曲颔前一寸二分,骨陷中动脉。又以口下当两肩是穴。

- 《素注》针三分,留七呼,灸三壮。

-

功效

- 主风痉,口噤不开,唇吻瞤动,颊肿牙疼,寒热颈痛瘰疬,口喎,齿龋痛,数欠气,恶寒,舌强不能言,风壅面浮肿,目痛不得闭。

-

备注

- 较少下针。

- 大迎:大,指大气,大有。迎,迎接。大迎,古骨名。指其可以迎受先后天之气与居于大迎骨之处也。穴居头面为足阳明之脉,可以迎受先后天盛大丰有之气以养人也。下颔骨古称大迎骨,穴处之动脉也称为大迎脉。面此处之穴也称为大迎穴。

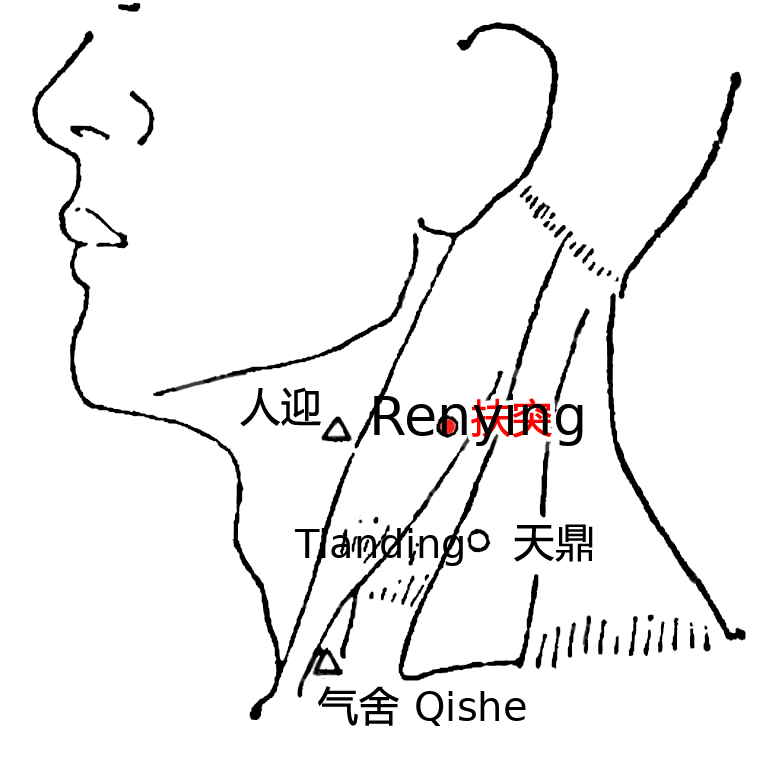

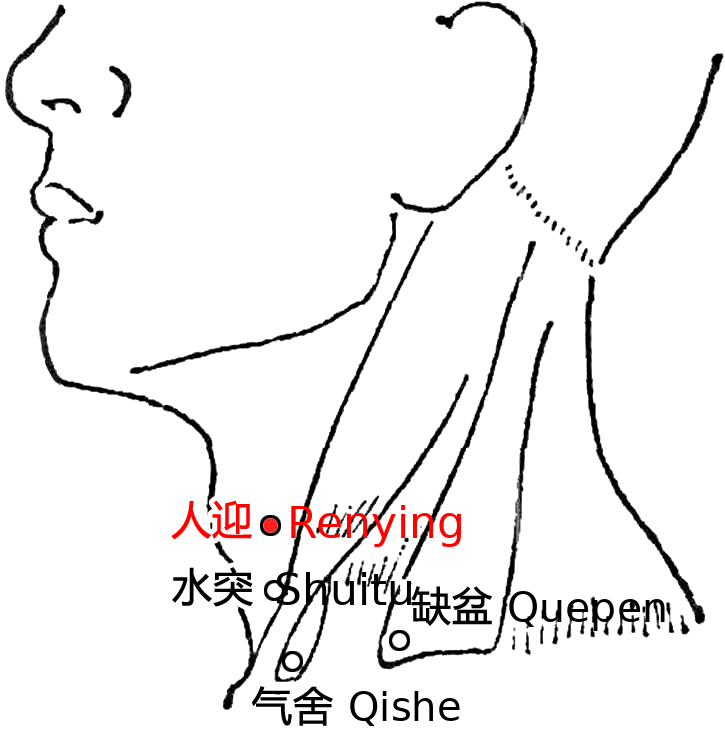

人迎

-

图示

-

穴位

- 平行于喉结,颈大筋内侧。

- 颈大动脉应手,侠结喉两旁一寸五分,仰而取之,以候五脏气。

- 《铜人》禁针。

- 《明堂》针四分。

- 《素注》刺过深杀人。

-

功效

- 主吐逆霍乱,胸中满,喘呼不得息,咽喉臃肿,瘰疬。

-

备注

- 一名五会

- 足阳明、少阳之会。

- 较少下针。

- 人迎脉。

- 人迎脉有则胃气有(病人还可好转)。

- 滑氏曰:“古以侠喉两旁为气口,人迎。至晋王叔和直以左右手寸口为人迎、气口。”

- 人迎:人,指人体与生命。迎,迎接。又为接受之意。谓喉结两旁之动脉,可以迎受天地五脏之气以养人也。人迎、寸口、趺阳三大动脉,在中医脉诊居于重要地位。人迎者,胃脉也。

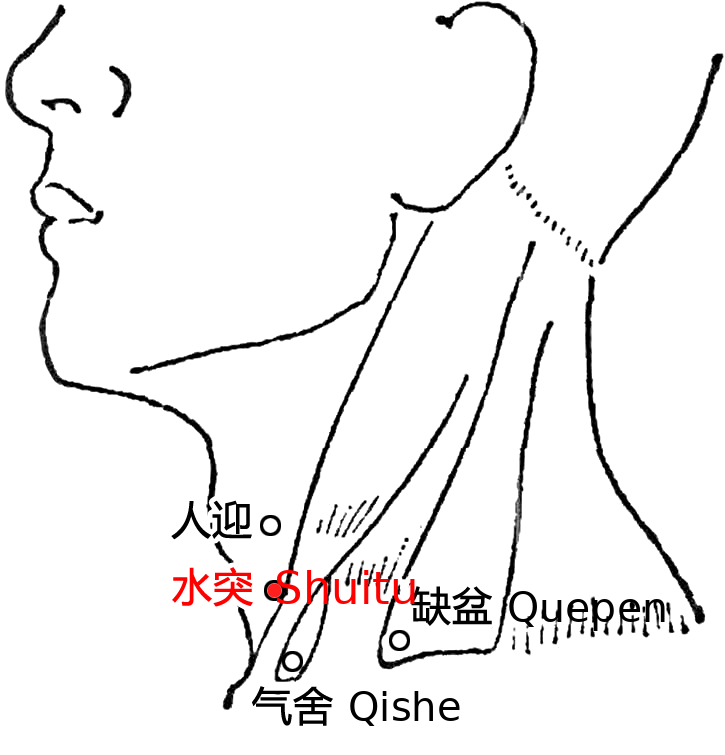

水突

-

图示

-

穴位

- 人迎-气舍中间,颈大筋内侧。

- 颈大筋前,直人迎下,气舍上。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主咳逆上气,咽喉臃肿,呼吸短气,喘息不得卧。

- 甲状腺肿大。

-

备注

- 一名水门。

- 下针:右手拇指、食指掐住颈大筋,针沿大拇指指甲(大筋内侧)下五分针。勿碰到血管。

- 水突:水,指水谷之气。突,指穿凿成的洞穴。意为穴乃阳明水谷之气穿突而出之处也。穴为通达地气的水突,与吞吐天气的天突可以互观。

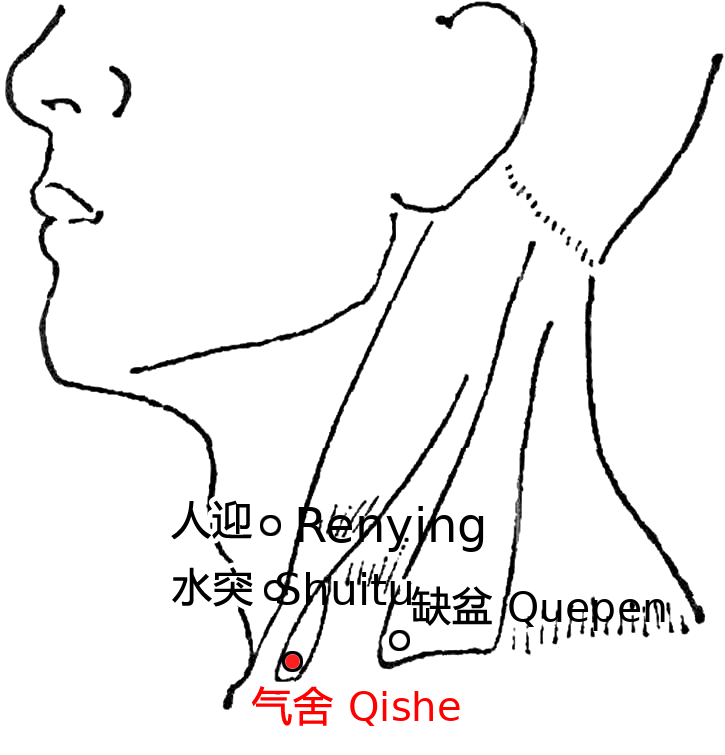

气舍

-

图示

-

穴位

- 颈大筋与锁骨头夹角凹陷处。

- 颈直人迎下,侠天突陷中。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

-

功效

- 主咳逆上气,颈项强不得回顾,喉痹哽噎,咽肿不消,瘿瘤。

-

备注

- 气舍:气,指呼吸之气。舍,可以居住安息之处。意为呼吸出入之气在此可以停留也。穴在喉咙之旁,犹如气之舍室也。

缺盆

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开四寸,锁骨上缘凹陷中。

- 肩下横骨陷中。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

- 《素注》针二分,留七呼,不宜太深,深则使人逆息。

- 《素问》刺缺盆中内陷,气泄令人喘咳。

-

功效

- 主息奔,胸满,喘急,水肿,瘰疬,喉痹,汗出寒热,缺盆中肿,外(疒貴)则生,胸中热满,伤寒胸热不已。

-

备注

- 一名天盖。

- 禁针。(容易扎到肺)

- 缺盆-乳根:每个穴间隔一个肋骨。

- 缺盆-乳根下针:向任脉方向移五分斜刺。(勿垂直刺)

- 缺盆:缺,空缺。盆,阔口盛器。缺盆,古解剖名。指其位于缺盆处也。缺乃空缺与空虚之处,与列缺之意有别。缺盆可理解为有如无盖之盆。锁骨上窝正如盆之无盖,空虚如缺。

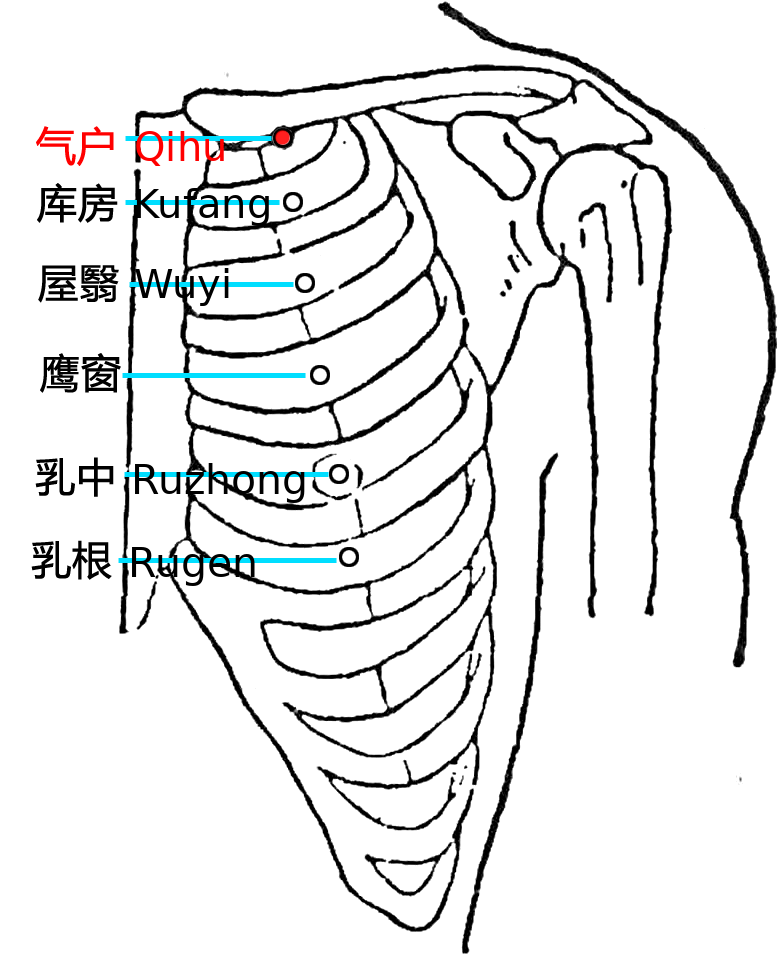

气户

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开四寸,锁骨下缘凹陷中。

- 巨骨下,俞府两旁各二寸陷中,去中行各四寸,仰而取之。

- 《铜人》针三分,灸五壮。

-

功效

- 主咳逆上气,胸背痛,咳不得息,不知味,胸胁支满,喘急。

-

备注

- 缺盆-乳根相距任脉四寸。

- 不容-气冲相距任脉两寸。

- 气户:气,指呼吸之气。户,出入居住与谨护闭塞之处。呼吸之气经此可以出入停留,居住藏护也。穴名与穴用,均与气舍相同。

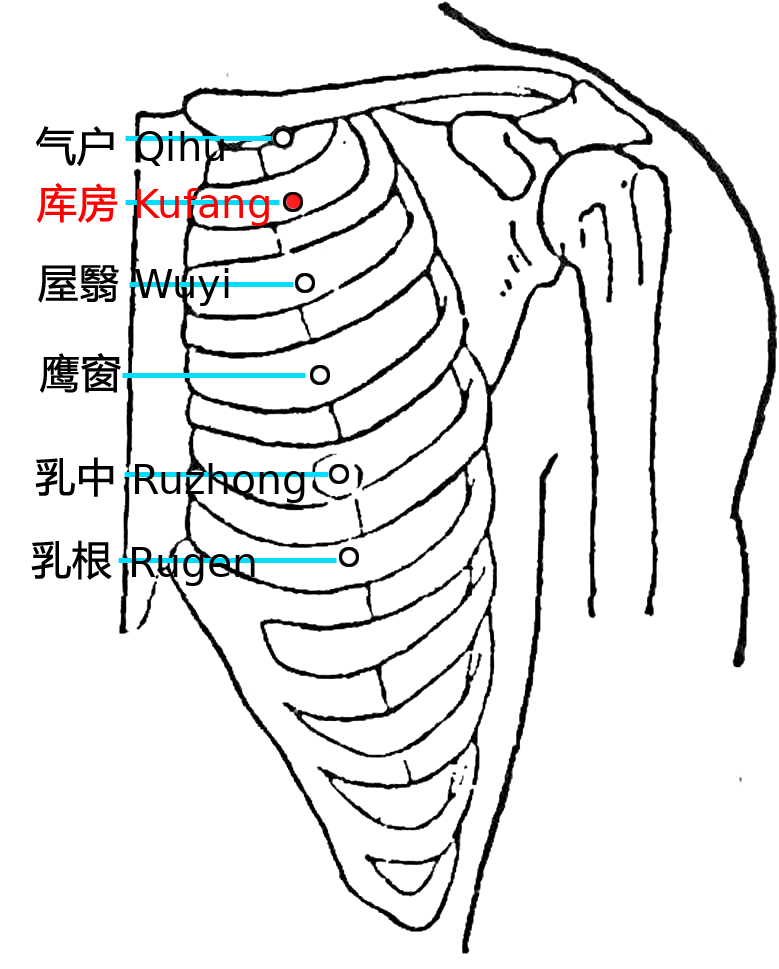

库房

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开四寸,气户下一寸六分陷中。

- 气户下一寸六分陷中,去中行各四寸。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

-

功效

- 主胸胁满,咳逆上气,呼吸不至息,唾脓血浊沫。

-

备注

- 库房:库,仓库。房,房室。指穴在胸旁,有如肺气之仓库。穴在玉堂、紫宫之外旁,正当肺气储积之处也。

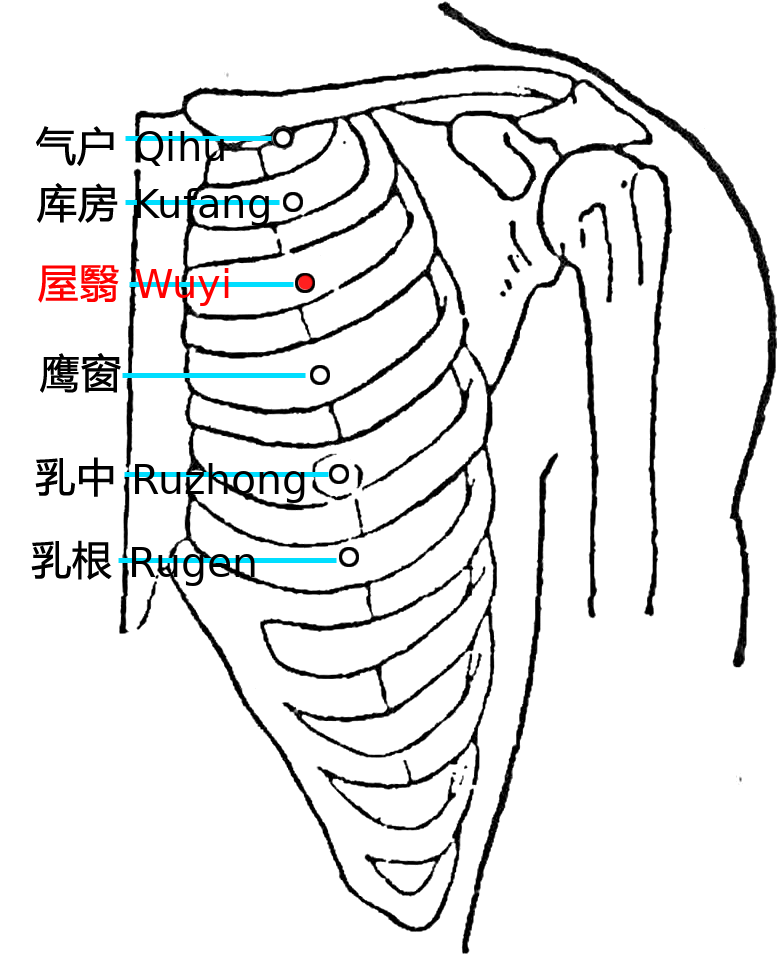

屋翳

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开四寸,库房下一寸六分陷中。

- 库房下一寸六分陷中,去中行各四寸,仰而取之。

- 《素注》针四分。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

-

功效

- 主咳逆上气,唾血多浊沫脓血,痰饮,身体肿,皮肤痛不可近衣,淫泺,瘛瘲不仁。

-

备注

- 屋翳:屋,覆盖。翳,掩蔽。指穴当覆蔽胸部之处也。穴当防胸之要地,故名。

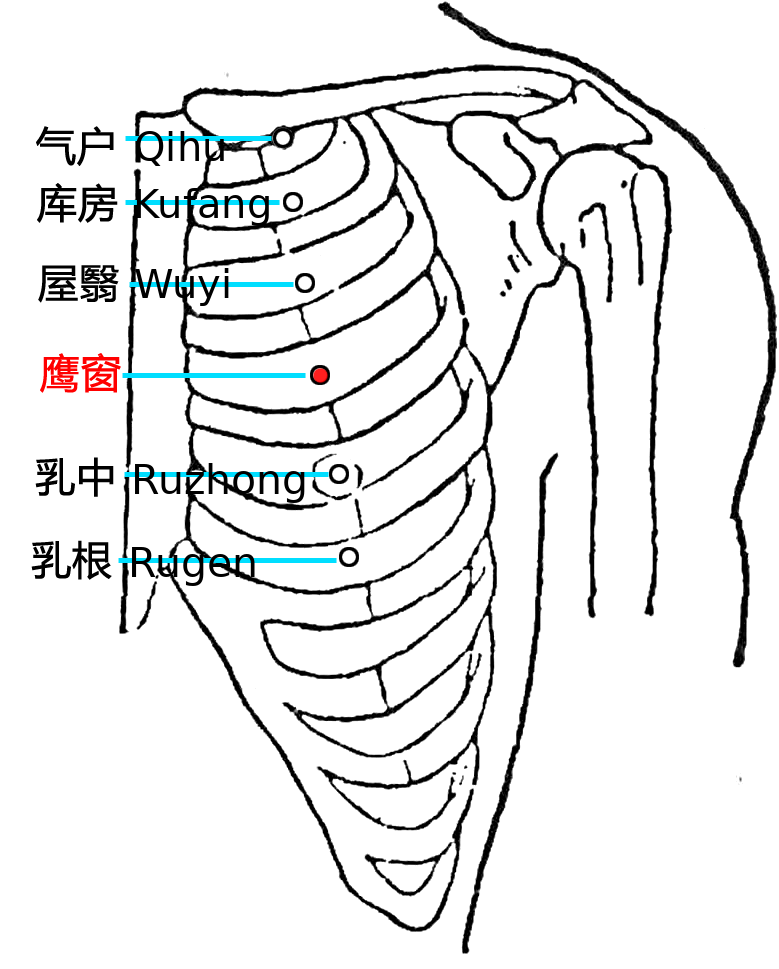

膺窗

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开四寸,屋翳下一寸六分陷中。

- 屋翳下一寸六分陷中,去中行各四寸。

- 《铜人》针四分,灸五壮。

-

功效

- 主胸满短气卧不安,唇肿,肠鸣注泄,乳痈寒热。

- 乳房硬块。

-

备注

- 膺窗:膺,前胸。当胸之衣称为膺服,又是壅塞之意。窗,屋上通风采光的洞口。谓穴能开通胸膺的壅塞与位于膺服之边缘也。锁下乳上曰膺。胸膺壅窒不舒诸病,取之则气可通畅也。

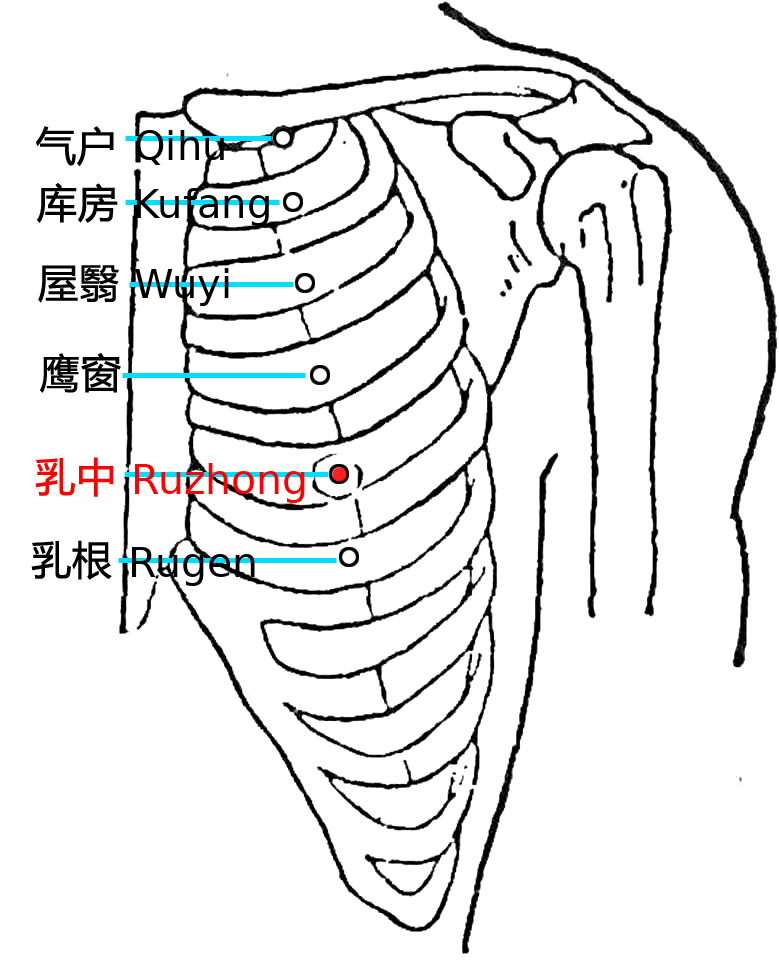

乳中

-

图示

-

穴位

- 当乳中是。

- 《铜人》微刺三分,禁灸,灸则生蚀疮,疮中有脓血清汁可治;疮中有息肉若蚀疮者死。

- 《素问》云:“刺乳上,中乳房为肿根蚀。”

-

功效

-

备注

- 禁针、禁灸。

- 络厥阴肝经。(乳癌转肝癌、肺癌的原因)

- 乳中:乳,指乳头。中,指中央。穴当乳头之正中,故名。

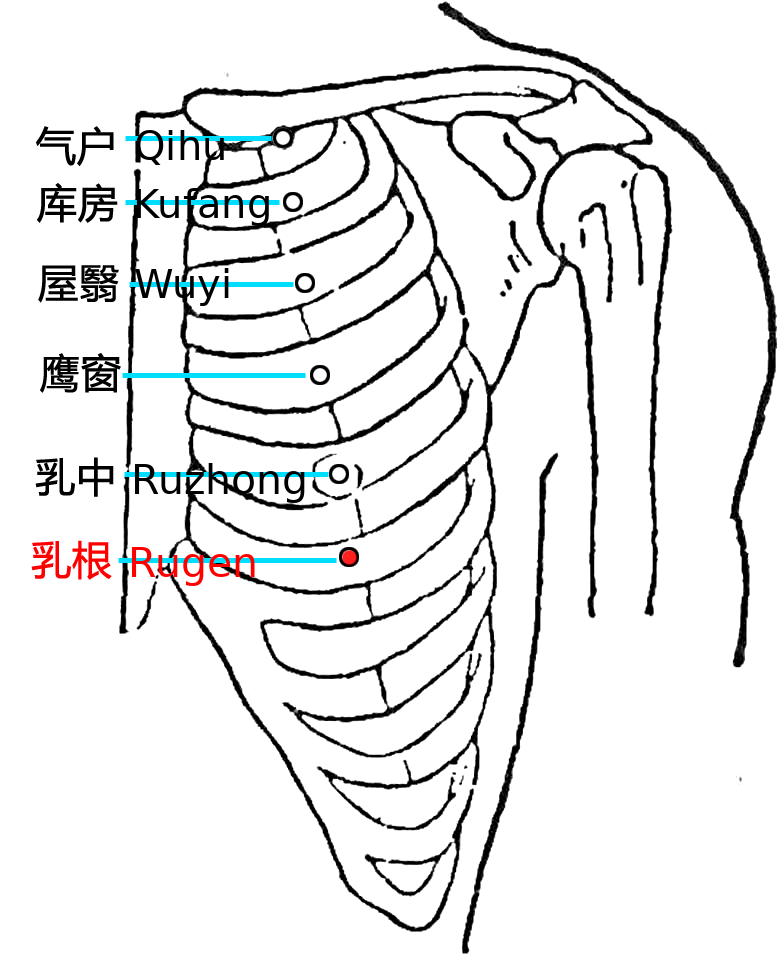

乳根

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开四寸,乳中下�一寸六分陷中。

- 乳中下一寸六分陷中,去中行各四寸,仰而取之。

- 女性即为乳房下方。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

- 《素注》针四分,灸三壮。

-

功效

- 主胸下满闷,胸痛膈气,不下食,噎病,臂痛肿,乳痛,乳痈,凄惨寒痛,不可按抑,咳逆,霍乱转筋,四厥。

- 乳房硬块。

-

备注

- 膺窗,乳根,丰隆,均有丰胸作用。

- 乳根:乳,指乳房。根,指根底。穴当乳房之根底部,故名。

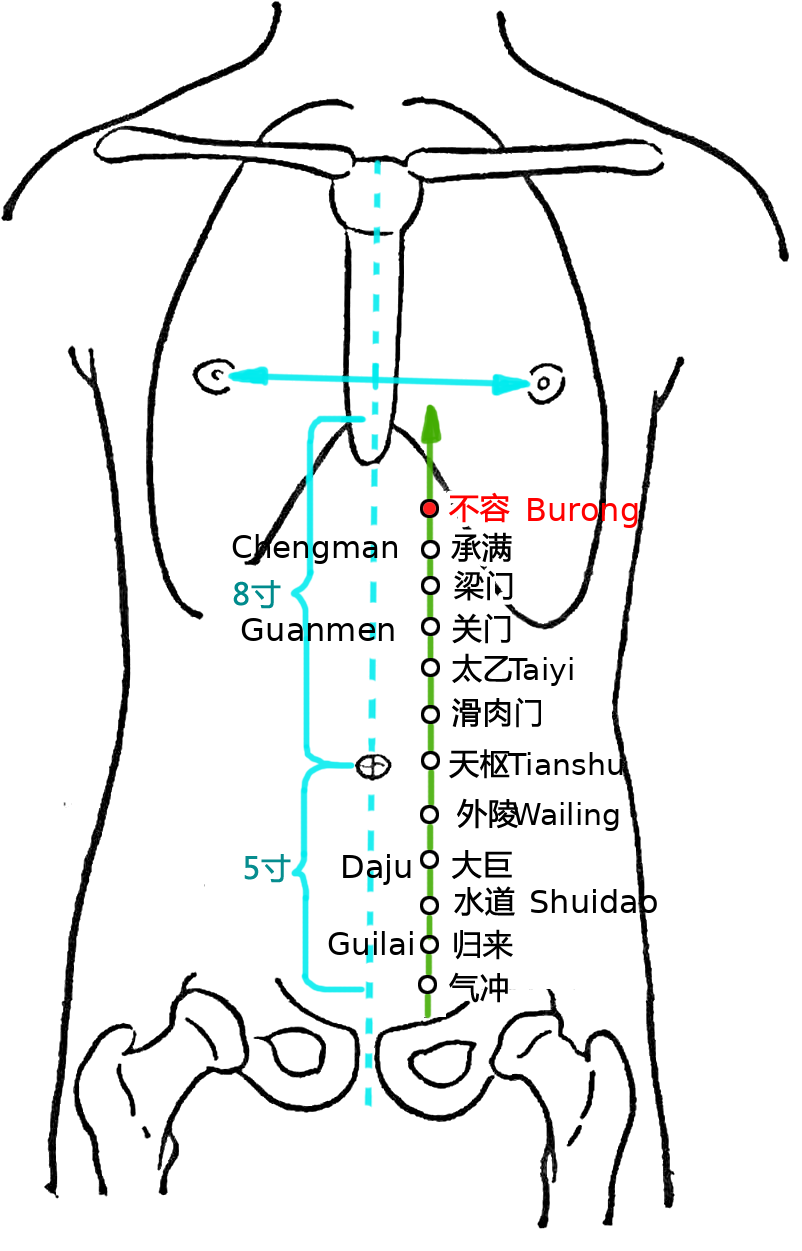

不容

-

图示

-

穴位

- 巨阙外开两寸。

- 幽门旁相去各一寸五分,去中行各三寸。

- 《铜人》灸五壮。

- 《明堂》灸三壮,针五分。

- 《素注》针八分。

-

功效

- 主腹满痃癖,吐血,肩胁痛,口干,心痛,胸背相引痛,喘咳,不嗜食,腹虚鸣,呕吐,痰癖,疝瘕。

- 进食呕吐。

-

备注

- 不容:不,不能,不可。容,容纳,包容。谓其可治胃不能容诸病也。用于呕吐反胃、腹满痃癖诸病,则不容者又将能容矣。

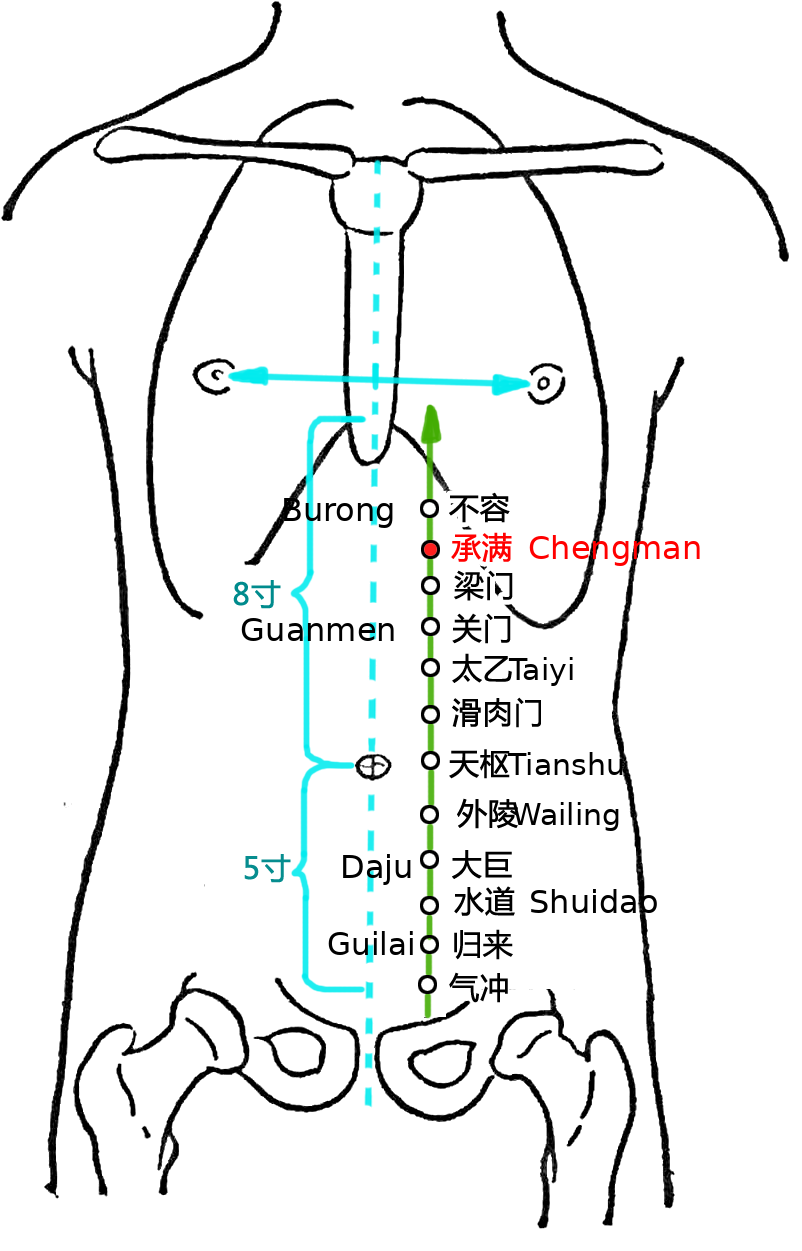

承满

-

图示

-

穴位

- 上脘外开两寸。

- 不容下一寸,去中行各三寸。

- 《铜人》针三分,灸五壮。

- 《明堂》三壮。

-

功效

- 主肠鸣腹胀,上气喘逆,食饮不下,肩息唾血。

- 胃口不开,非常容易饱,常常胀满。

-

备注

- 承满:承,承担,承受。满,饱满,充满。承满者,上腹可以承受饱满之处,且可用以消除胀满也。上腹本可承受饱满,但过满又将不能承担,且有承担消除胀满之责也。与不容上下连属,可以互参。

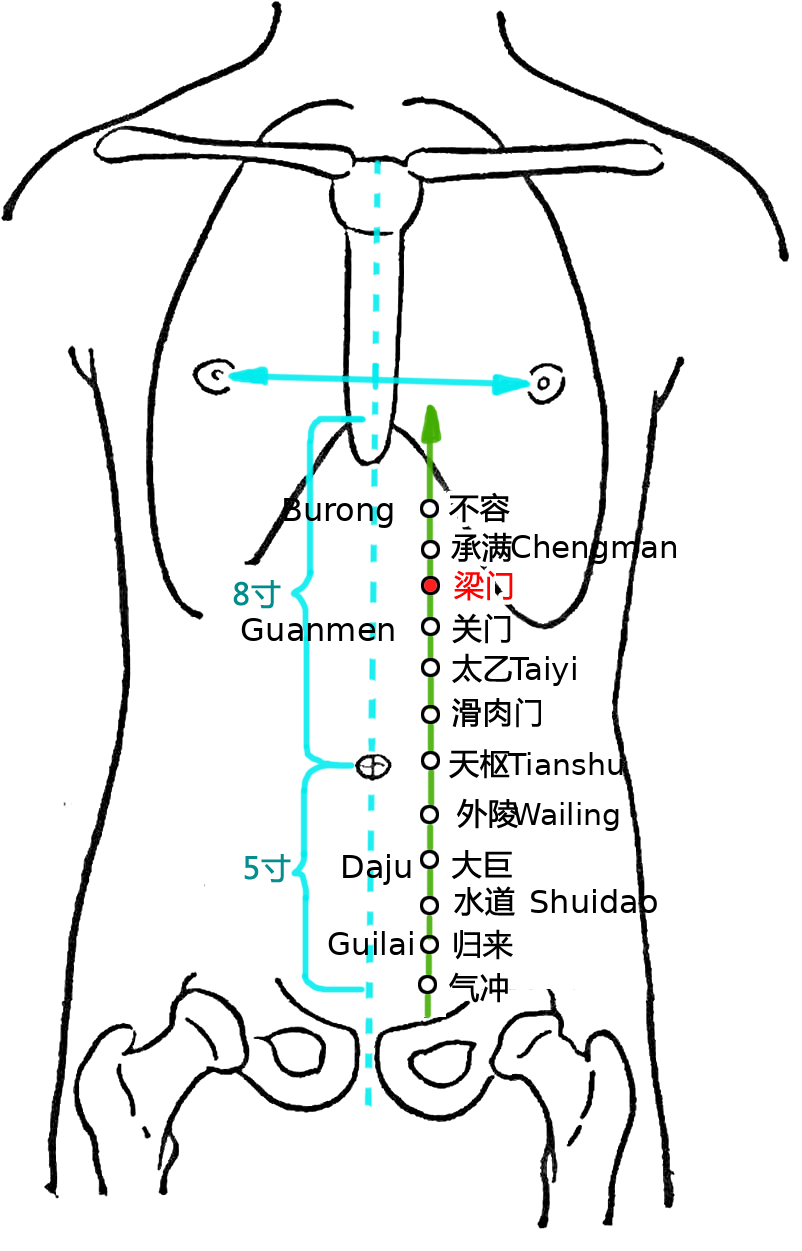

梁门

-

图示

-

穴位

- 中脘外开两寸。

- 承满下一寸,去中行各三寸。

- 《铜人》针三分,灸五壮。

-

功效

- 主胁下积气,食饮不思,大肠滑泄,完谷不化。

-

备注

- 梁门:梁,通梁。门,出入通达之处。梁门,战国古地名。借喻为五谷入胃所由之路,且可治伏梁病也。穴在承满之下方,正为粮谷下行之门户。又,伏梁,病名。深藏为伏,梁为梁木(屋梁)。谓心下脐上藏有形如梁木之硬块。此为治心下痞满积聚之伏梁病的常用穴,既为五谷入胃之通路,且可消胀化食也。

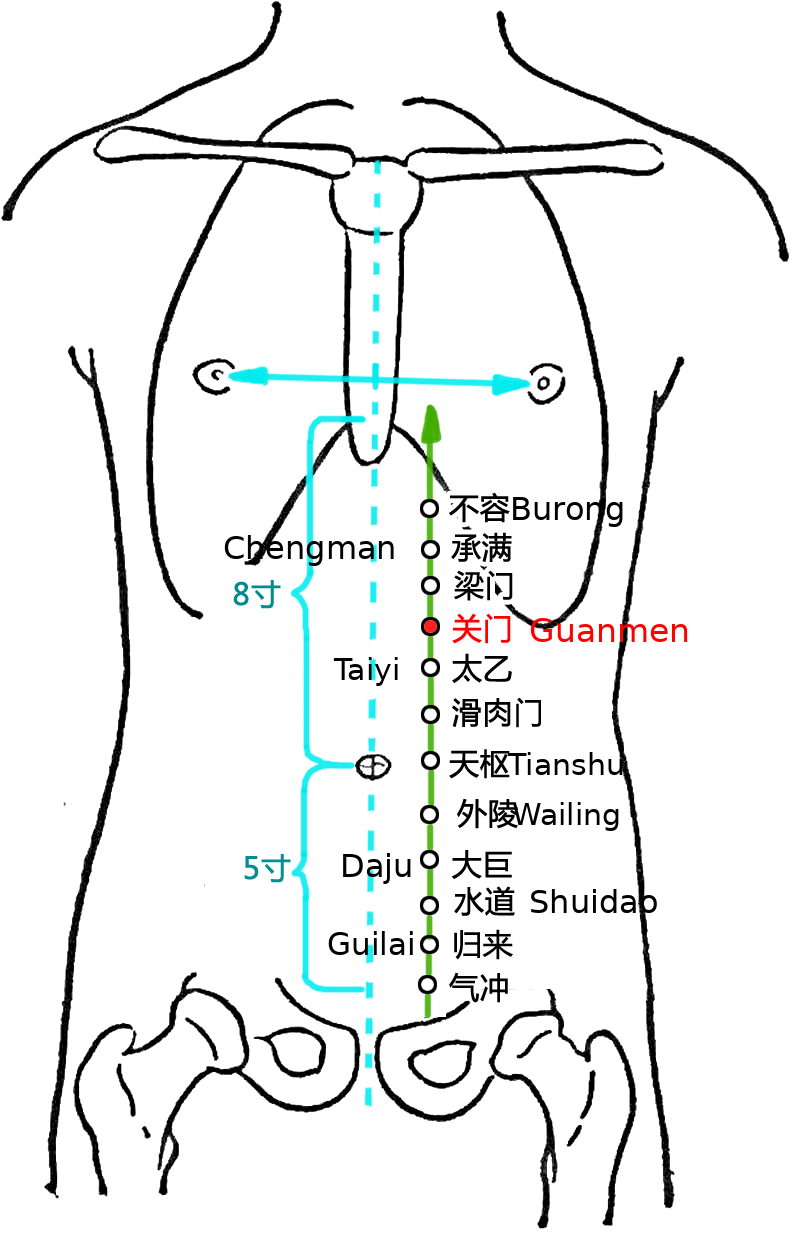

关门

-

图示

-

穴位

- 建里外开两寸。

- 梁门下一寸,去中行各三寸。

- 《铜人》针八分,灸五壮。

-

功效

- 主善满积气,肠鸣卒痛,泄利,不欲食,腹中气走,侠脐急痛,身肿,痰疟振寒,遗溺。

- 吃不下东西,同不容穴。

-

备注

- 此部位的近取穴以任脉为主,足阳明配合任脉穴辅助治疗。

- 例如:

- 针中脘后,胃仍难受,针中脘左右旁开两寸;

- 隔盐灸神阙后,仍肠鸣腹泻,针天枢;

- 关门:关,指关藏,关闭。门,出入通达之处。指其为纳谷与收藏水谷之门户。穴居胃底,为胃之关。又可治完谷不化、大肠滑泄诸病。关门之名具双重意义。

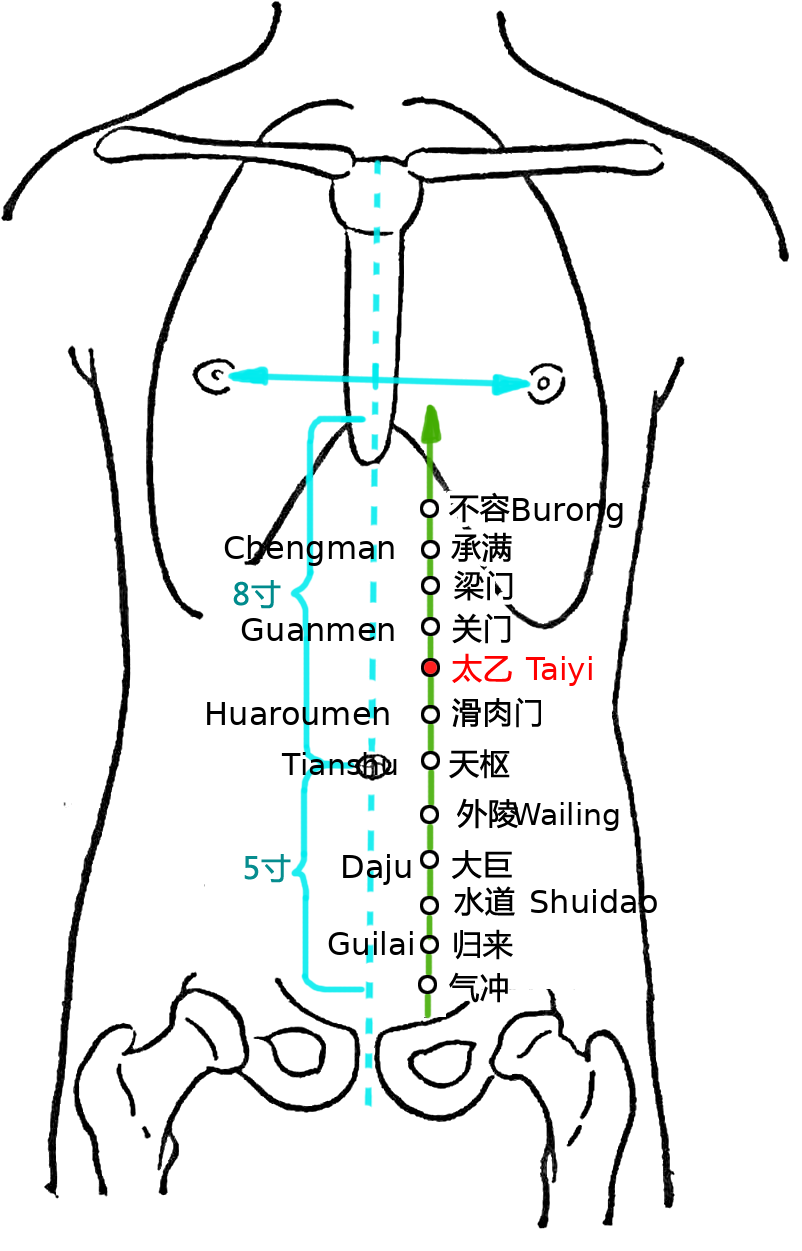

太乙

-

图示

-

穴位

- 下脘外开两寸。

- 关门下一寸,去中行各三寸。

- 《铜人》灸五壮,针八分。

-

功效

- 主癫疾狂走,心烦吐舌。

-

备注

- 太乙:太乙,象天地混沌之气;又神名,星名,地名。此处以穴位之所在,及其功能与大肠之形象而言。穴居天枢之上方,天地之气至此尚未分明,胃肠之清浊在此亦未分清,有太乙之象也。自有安�神定惊、主癫疾狂走诸疾矣。象大肠之盘曲。太,大也。乙,盘曲之象也。与其能治大肠诸病有关。

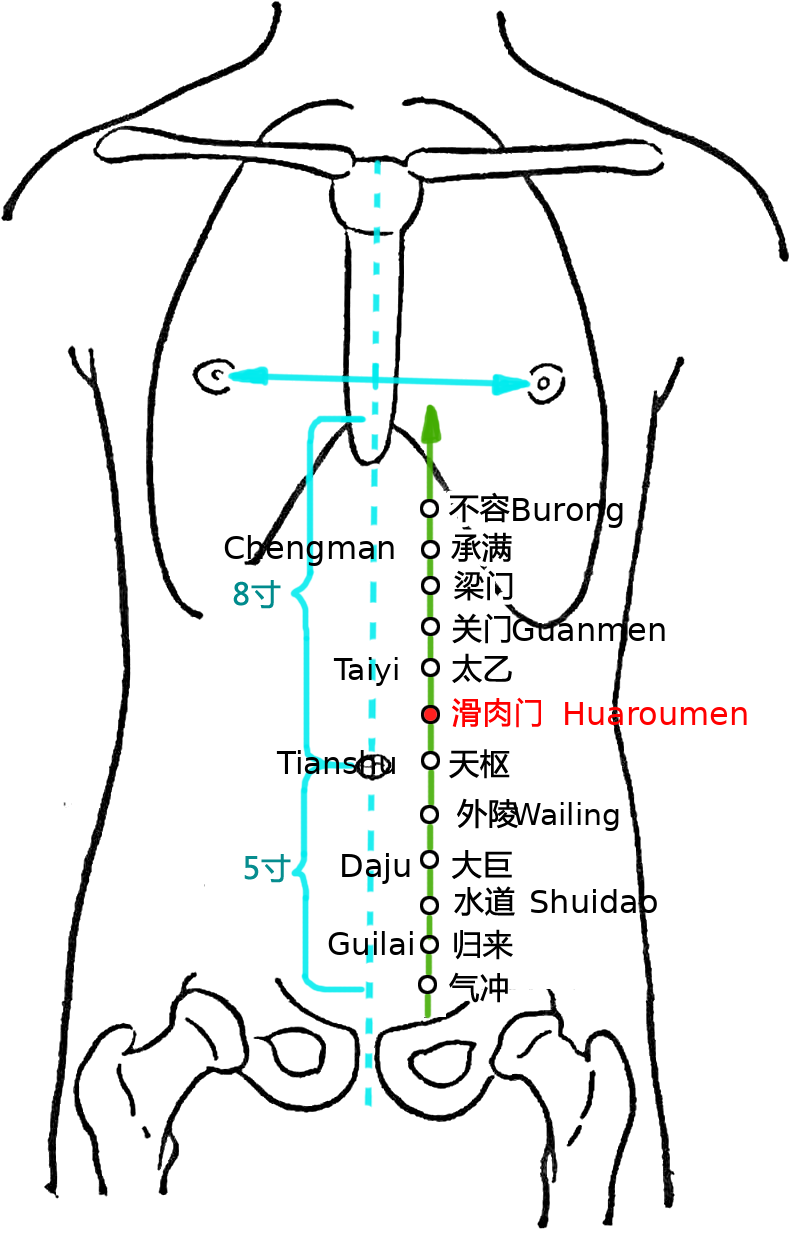

滑肉门

-

图示

-

穴位

- 水分外开两寸。

- 太乙下一寸,去中行各三寸。

- 《铜人》灸五壮,针八分。

-

功效

- 主癫狂,呕逆,吐舌,舌强。

-

备注

- 太乙、滑肉用于增高,针灸均可。(胃口大开),再配合灸身柱穴。

- 滑肉门:滑,光滑,滑利,滑动。肉,肌肉。门,通往与指向之意。意为此乃通向腹腔滑肉之处。肠居腹内,最为光滑,滑利和易于滑动,故可以滑肉目之,且穴对肠病为有效也。又可治舌病,舌亦滑肉之类也。

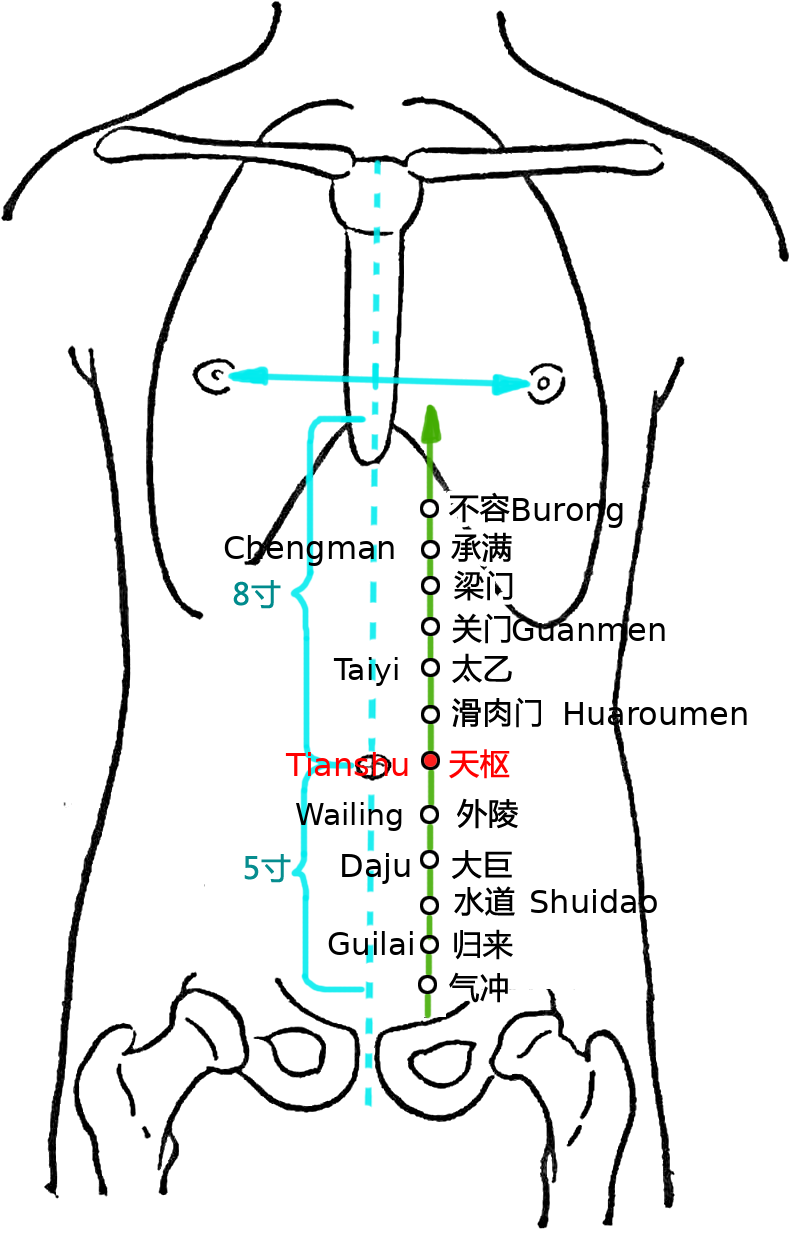

天枢

-

图示

-

穴位

- 神阙外开两寸。

- 去肓俞一寸,侠脐中两旁各二寸陷中。

- 《铜人》灸百壮,针五分,留七呼。

- 《千金》云:"魂魄之舍不可针。"

- 《素注》针五分,留一呼。

-

功效

- 主贲豚,泄泻,胀疝,赤白痢、水痢不止,食不下�,水肿腹胀肠鸣,上气冲胸,不能久立,久积冷气,绕脐切痛,时上冲心,烦满呕吐,霍乱,冬月感寒泄利,疟寒热狂言,伤寒饮水过多,腹胀气喘,妇人女子症瘕,血结成块,漏下赤白,月事不时。

-

备注

- 一名长溪,一名谷门。

- 大肠之募。

- 天枢:天,天地,此指人之上下半身而言。枢,枢机,枢纽。喻穴居人身上下枢要之处也。天枢,本为北斗第一星,此借喻为天地之枢机。与其外侧之大横,可以互观。

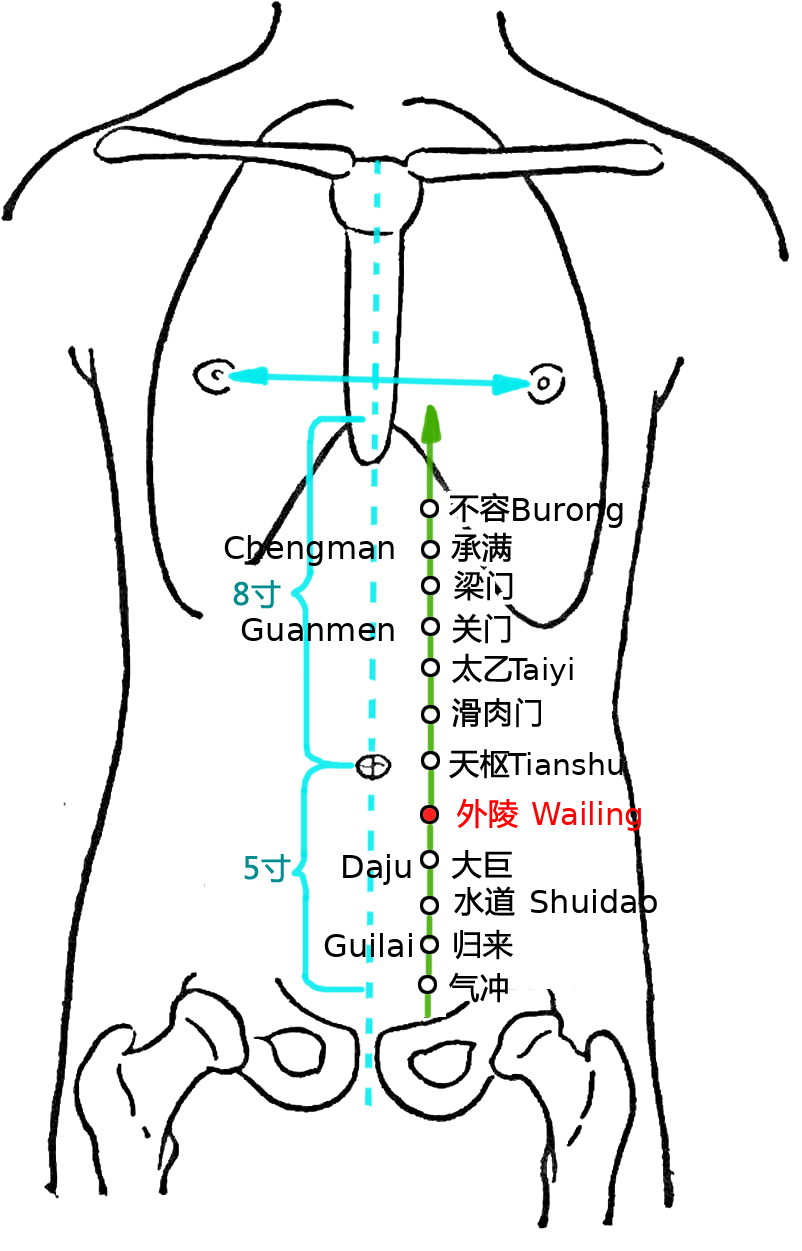

外陵

-

图示

-

穴位

- 阴交外开两寸。

- 天枢下一寸,去中行各二寸。

- 《铜人》灸五壮,针三分。

-

功效

- 主腹痛,心下如悬,下引脐痛。

-

备注

- 外陵:外,指身体的表面。陵,隆起的丘陵。外陵,为腹壁内虚外实的象。外陵者,腹壁丰满隆起,有如地面之丘陵,相对于腹中之空匮而言也。

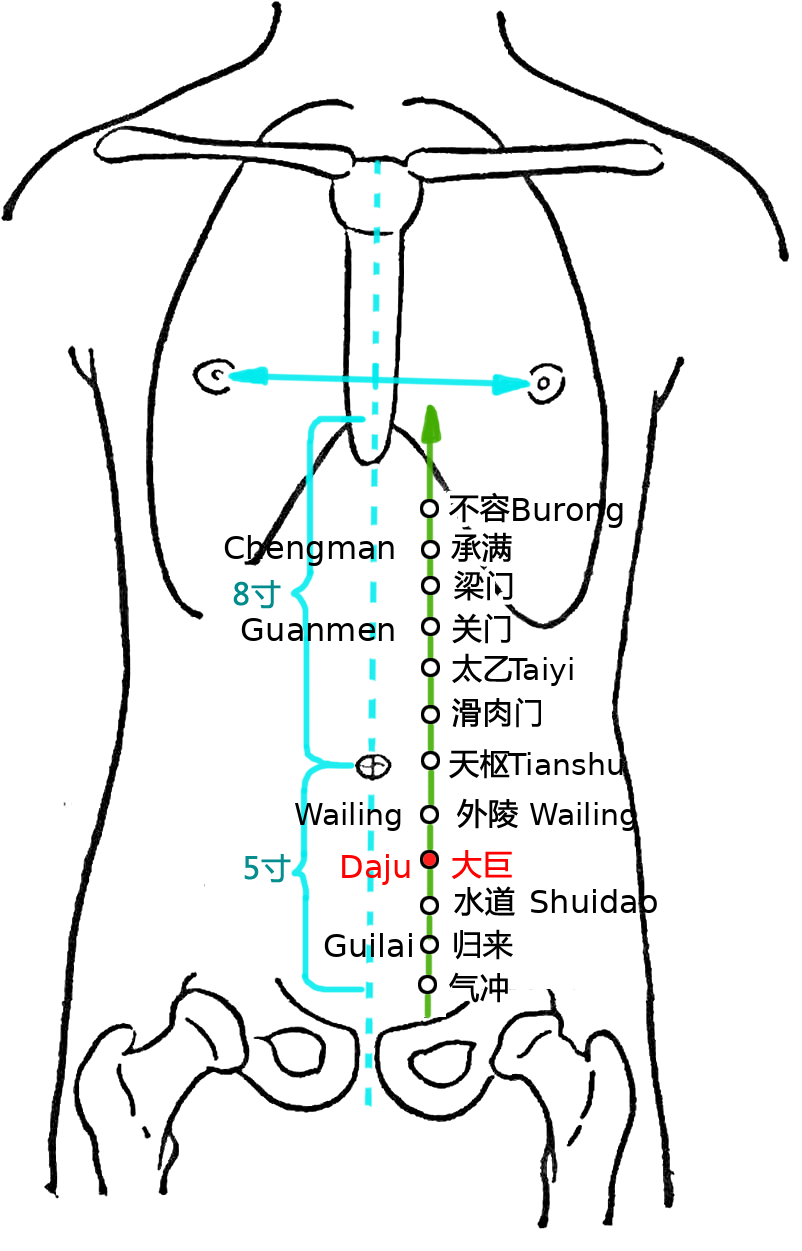

大巨

-

图示

-

穴位

- 石门外开两寸。

- 外陵下一寸,去中行各二寸。

- 《铜人》针五分�,灸五壮。

- 《素注》针八分。

-

功效

- 主小腹胀满,烦渴,小便难,颓疝,偏枯,四肢不收,惊悸不眠。

- 大巨:大,饱满充实之意。巨,同钜,富也。大巨者,象腹壁之丰满光泽,而内容又复钜富也。穴在腹壁最高最大充实而有光辉之处,其所包裹者至为丰富珍贵,有如巨大之仓库。下腹实为巨大之粮仓,大巨之名也可与此有关。

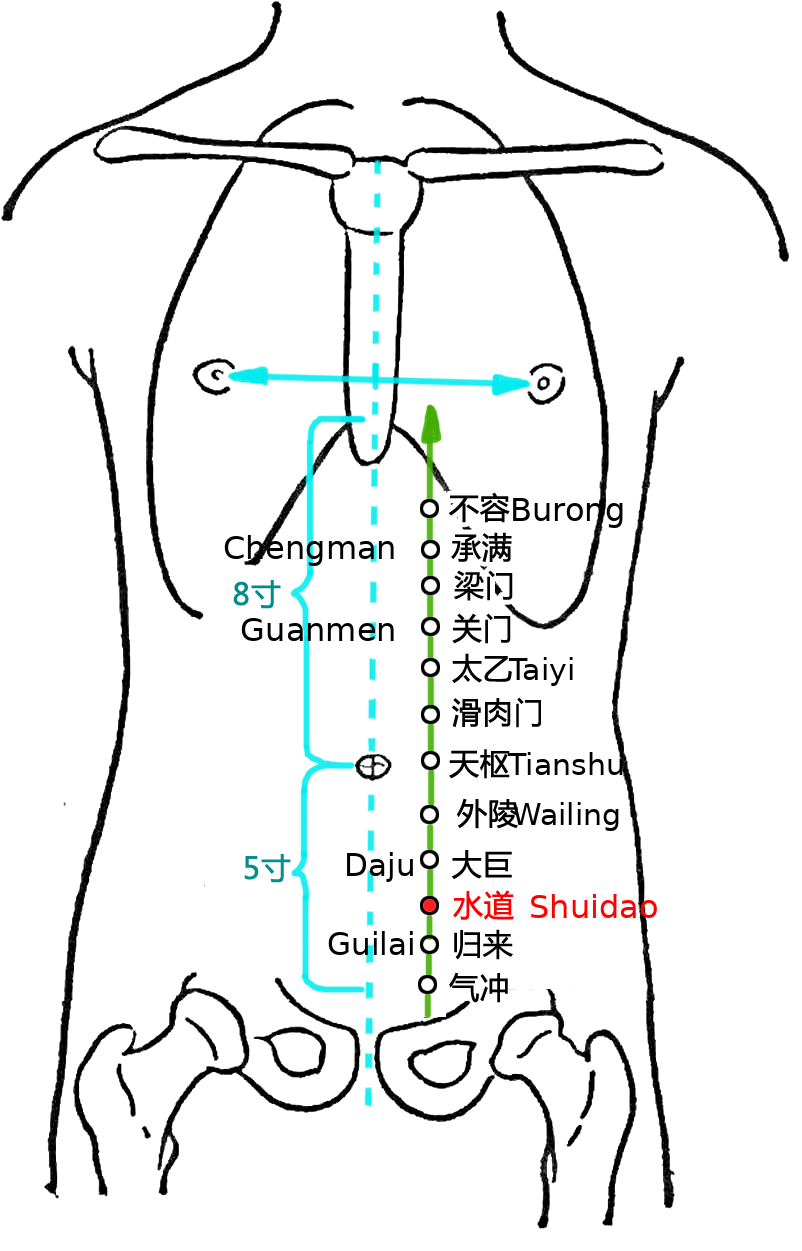

水道

-

图示

-

穴位

- 关元外开两寸。

- 大巨下三寸,去中行各二寸。

- 《铜人》灸五壮,针三分半。

- 《素注》针二分半。

-

功效

- 主腰骨强急,膀胱有寒,三焦结热,妇人小腹胀满,痛引阴中,胞中瘕,子门寒,大小便不通。

-

备注

- 与任脉水分同用可利水,治水肿、腹水。

- 水道:水,水液,水津。道,大道,道理,道路,通道。指水德乃长养万物之大道,与穴效能行水利尿而言。水道既为水之大道与道理,亦为水之道路和通路,下焦为水道之所出,穴下为输尿管之所过,功能治三焦热结、小便不利。水道之名,义更浅显。

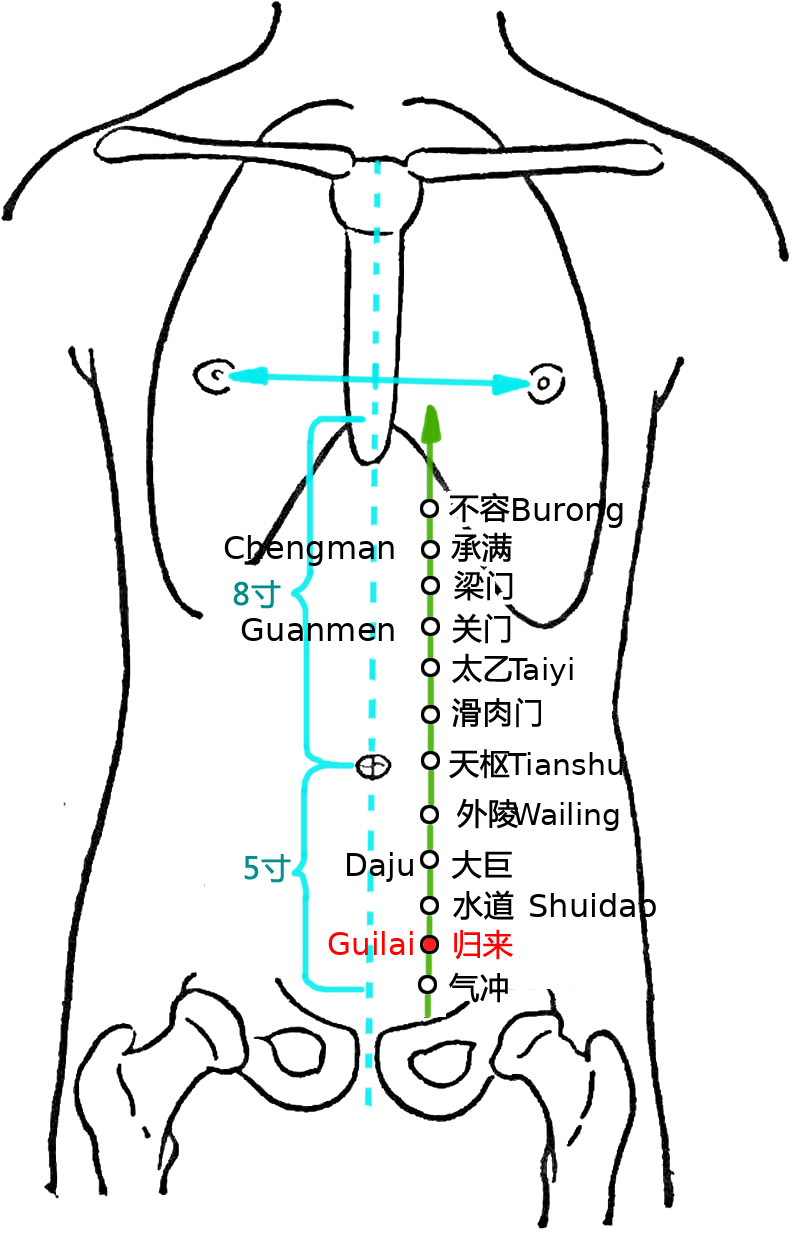

归来

-

图示

-

穴位

- 中极外开两寸。

- 水道下二寸,去中行各二寸。

- 《铜人》灸五壮,针五分。

- 《素注》针八分。

-

功效

- 主小腹贲豚,卵上入腹,引茎中痛,七疝,妇人血脏积冷。

- 睾丸缩到腹部中去;

- 睾丸旋转不停;

- 归来:归来,是返回的意思。对卵缩和阴下脱诸病,有促使恢复的作用。穴主少腹奔豚,卵上入腹引茎中痛、七疝、阴挺诸病。归来者,能使不归之气,移位之丸,返回本位之意也。

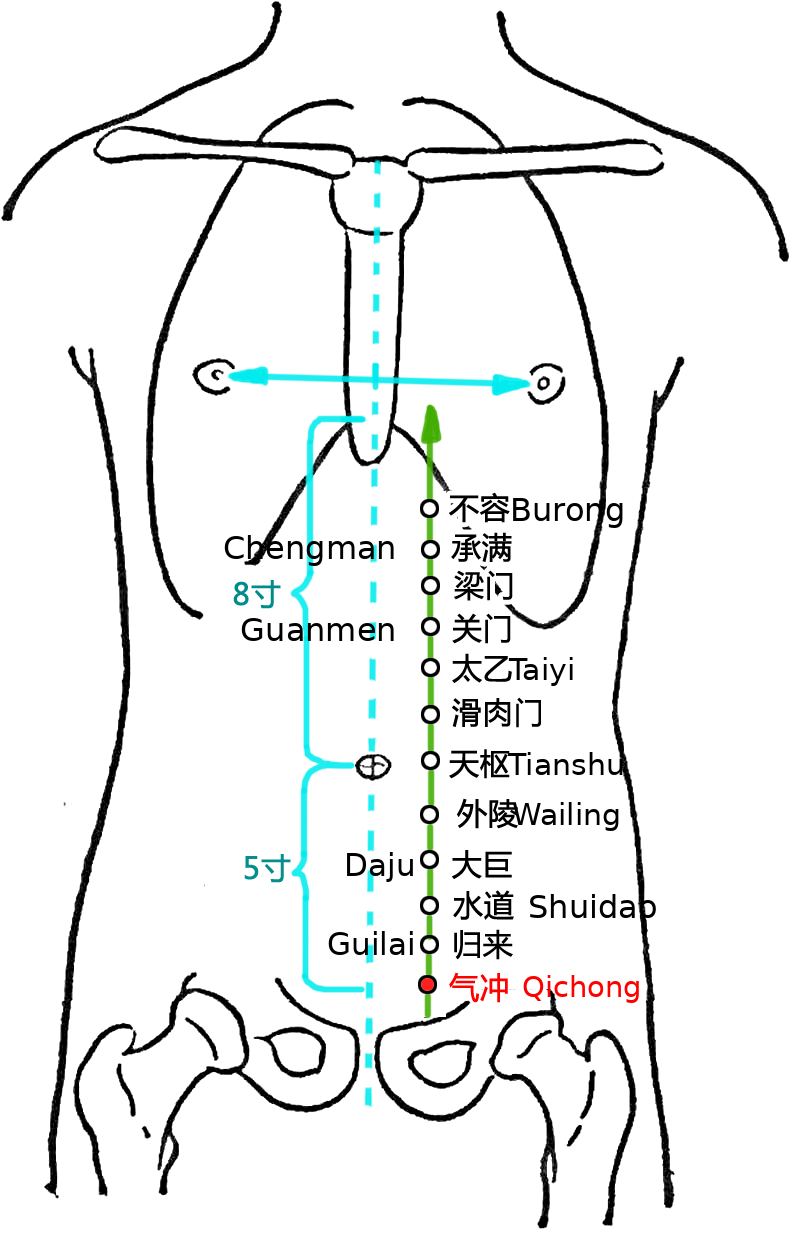

气冲

-

图示

-

穴位

- 曲骨外开两寸。

- 归来下一寸,去中行各二寸,动脉应手宛宛中,冲脉所起。

- 《铜人》灸七壮,炷如大麦,禁针。

- 《素问》:"刺中脉,血不出,为肿鼠仆。"

- 《明堂》针三分,留七呼,气至即泻,灸三壮。

-

功效

- 主腹满不得正卧,颓疝,大肠中热,身热腹痛,大气石水,阴痿茎痛,两丸骞痛,小腹贲豚,腹有逆气上攻心,腹胀满上抢心,痛不得息,腰痛不得俯仰,淫泺,伤寒胃中热,妇人无子,小肠痛,月水不利,妊娠子上冲心,生难胞衣不出。

-

备注

- 一名气街。

- 东垣曰:"脾胃虚弱,感湿成痿,汗大泄,妨食,三里、气街以三棱针出血。"

- 又曰:"吐血多不愈,以三棱针于气街出血,立愈。"

- 气冲:气,指下腹阻胀之气。冲,指冲动,上冲,能主腹有逆气上冲及妊娠子气上攻诸病。

髀关

-

图示

-

穴位

- 伏兔上六寸,肌肉夹角凹陷中。

- 伏兔后交叉中。

- 《铜人》针六分,灸三壮。

-

功效

- 主腰痛,足麻木,膝寒不仁,痿痹,股内筋络急,不屈伸,小腹引喉痛。

-

备注

- 不常用。

- 髀关:髀,指股部及下肢。关,机关。指穴处乃下肢运动之机关也。穴对下肢拘挛疼痛诸病均可有效。

伏兔

-

图示

-

穴位

- 膝盖头上六寸。

- 膝上六寸起肉,正跪坐而取之。

- 《铜人》针五分,禁灸。

-

功效

- 主膝冷不得温,风劳痹逆,狂邪,手挛缩,身瘾疹,腹胀少气,头重脚气,妇人八部诸疾。

- 手脚痉挛,无力。

-

备注

- 偶尔用到。

- 以左右各三指按捺,上有肉起如兔之状,因以此名。

- 《此事难知》:"定痈疽死地分有九,伏兔居一。"

- 刘宗厚曰:"脉络所会也。"

- 大腿中线,内侧为阴经,外侧为阳经。

- 具体穴找肌肉缝等。

- 伏兔:伏,俯伏。兔,兽名。指穴处状如俯伏之兔。股前方肌肉丰厚,形如兔伏。

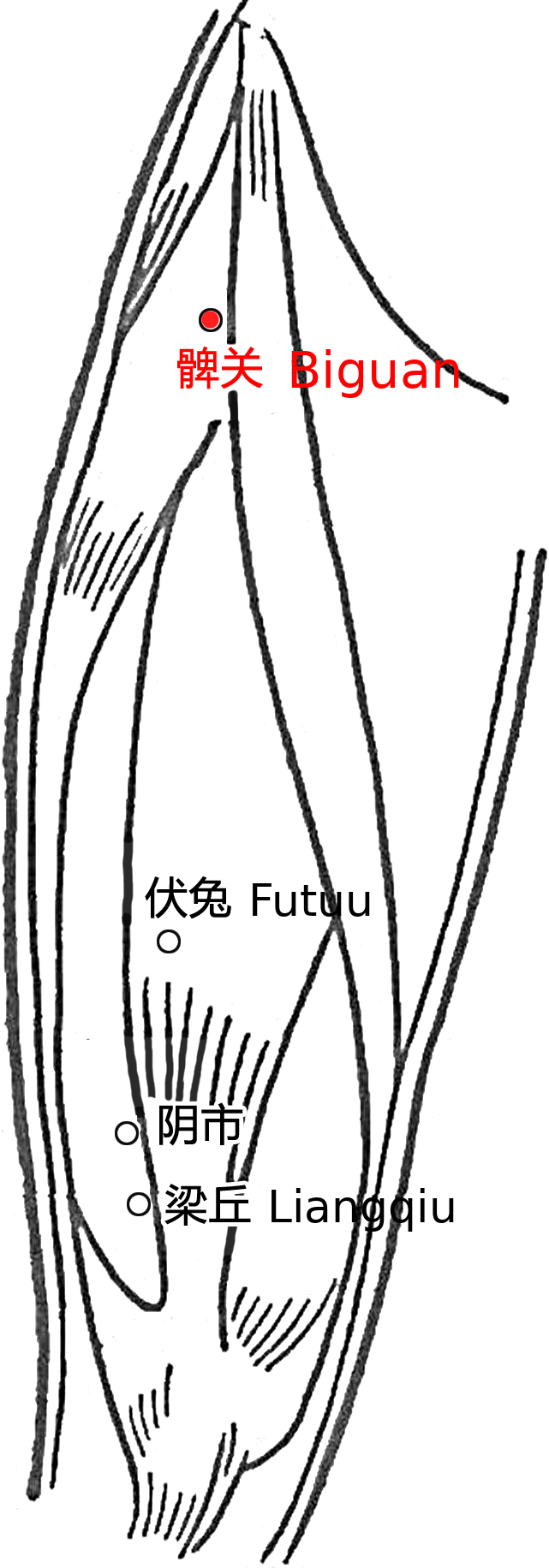

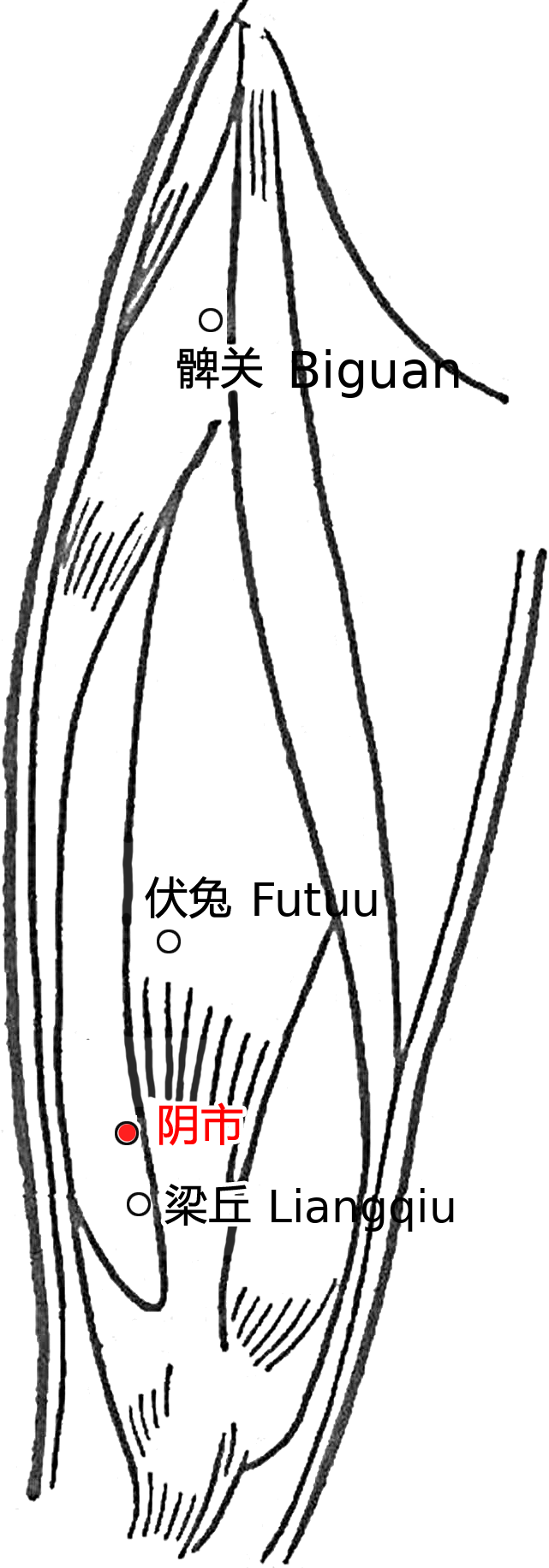

阴市

-

图示

-

穴位

- 梁丘上一寸,两肌肉间。

- 膝上三寸,伏兔下陷中,拜而取之。

- 《铜人》针三分,禁灸。

-

功效

- 主腰脚如冷水,膝寒,痿痹不仁,不屈伸,卒寒疝,力痿少气,小腹痛,胀满,脚气,脚以下伏兔上寒,消渴。

- 膝盖痛,腿痛;(常加胆经风市穴)

-

备注

- 一名阴鼎。

- 阴巿(fu):阴,指人体的前阴部。巿,遮蔽阴部的短裳。穴约当巿的下缘。上古遮蔽阴部的短裳谓之巿。今皆以阴巿为“阴市(shi)”,传抄讹误,由来已久矣。

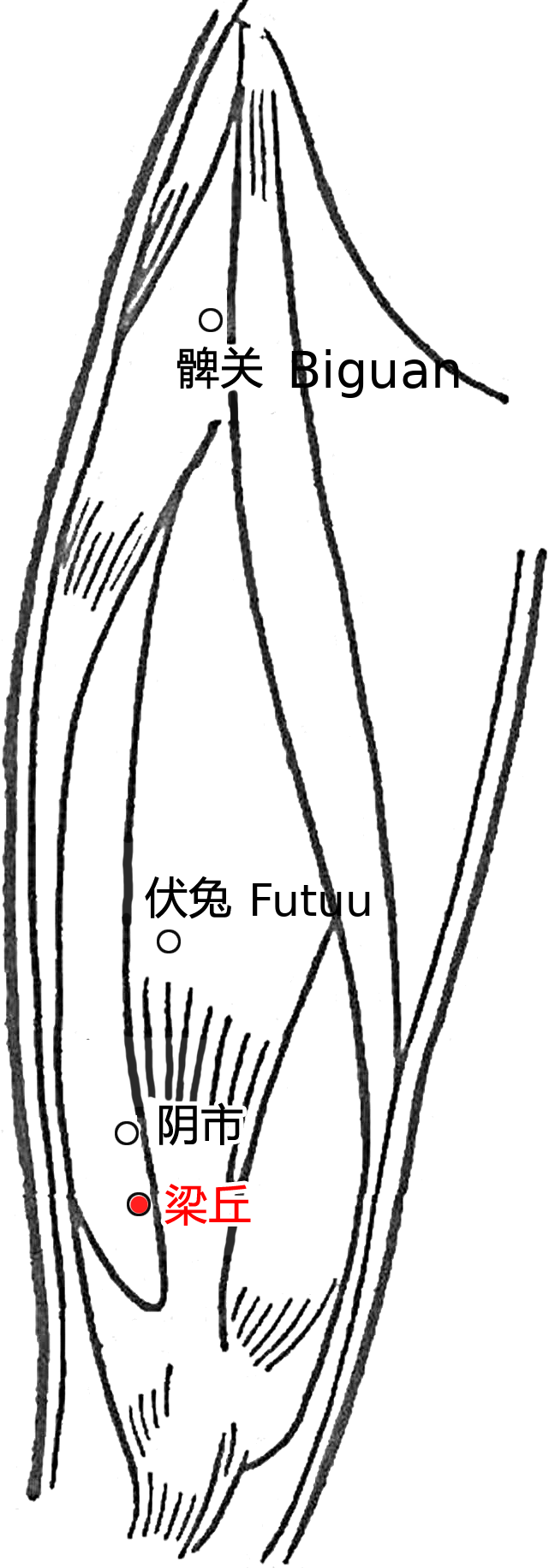

梁丘

-

图示

-

穴位

- 膝盖头上两寸,外开一寸,两肌肉间。

- 膝上二寸两筋间。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

- 《明堂》针五分。

-

功效

- 主膝脚腰痛,冷痹不仁,跪难屈伸,足寒,大惊,乳肿痛。

-

备注

- 郄穴无所谓补泻。

- 郄穴常用于炎症,消炎。

- 膝盖受伤红肿、化脓。下针,痒,留针 20 分钟,第二天见效。

- 脸部足阳明胃经附近的青春痘,下针梁丘。

- 梁丘:梁,指梁食,参梁门条。丘,丘陵。梁丘,春秋古地名。胃为仓癝之官,此为胃之郄穴,譬如梁谷积聚之丘陵也。

犊鼻

-

图示

-

穴位

- 膝盖骨下韧带中间。

- 膝膑下,胻骨上,侠解大筋陷中,形如牛鼻,故名。

- 《素注》针六分。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

- 《素问》刺犊鼻出液为跛。

-

功效

- 主膝中痛不仁,难跪起,脚气,膝膑溃者不可治,不溃者可治。若犊鼻坚硬,勿便攻,先洗熨,微刺之愈。

-

备注

- 犊鼻:犊,小牛。鼻,口鼻。膝盖形如牛鼻。

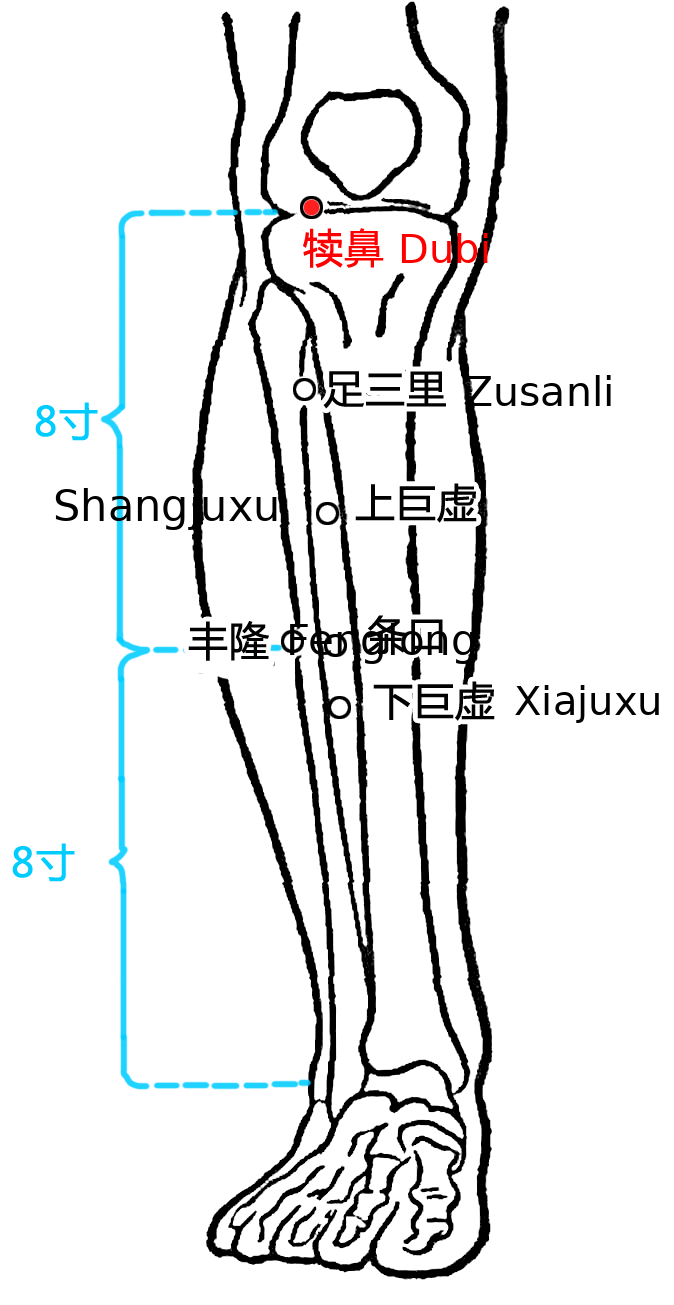

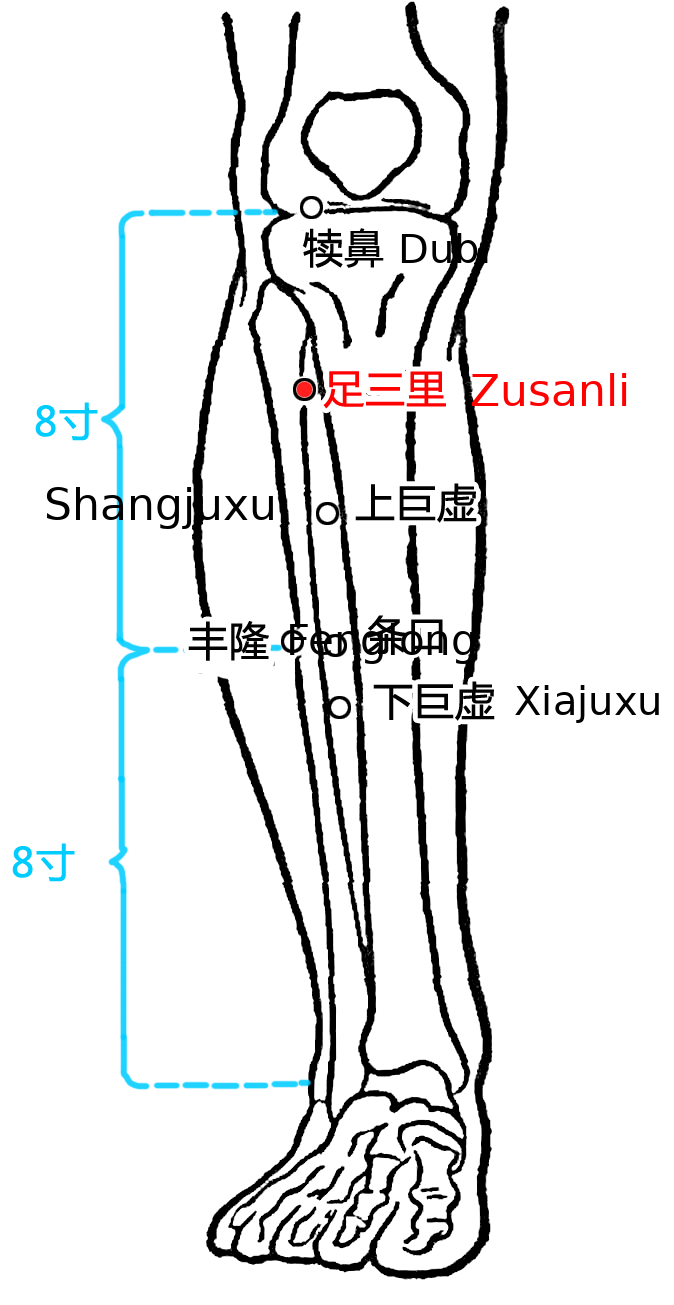

足三里

-

图示

-

穴位

- 胫骨上部将要高起处,外开一个食指指头宽度。膝盖下沿下三寸。

- 膝下三寸,胻骨外廉大筋内宛宛中,两筋肉分间,举足取之。

- 《素注》刺一寸,灸三壮。

- 《铜人》灸三壮,针五分。

- 《明堂》针八分,留十呼,泻七吸,日灸七壮,止百壮。

- 《千金》灸五百壮。少亦一、二百壮。

-

功效

- 主胃中寒,心腹胀满,肠鸣,脏气虚惫,真气不足,腹痛食不下,大便不通,心闷不已,卒心痛,腹有逆气上攻,腰痛不得俯仰,小肠气,水气蛊毒,鬼击,痃癖,四肢满,膝胻酸痛,目不明,产妇血晕。

- 一切胃证。

- 恶心呕吐。

- 脚无力。

- 导胃经燥气下行。

-

备注

- 男过三十,多灸足三里。

- 灸足三里有助健康长寿。(有胃气则生,无胃气则死)

- 按足三里穴时,足阳明冲阳脉就摸不到了。

- 胃经合穴。属土,胃经本穴。

- 本穴治虚实皆可。

- 例:乳房肿块刚开始,实证,泻足三里。乳房肿块两年,虚症,补足三里。

- 秦承祖云:"诸病皆治。"

- 华佗云:"主五劳羸瘦,七伤虚乏,胸中瘀血,乳痈。"

- 《千金翼》云:"主腹中寒胀满,肠中雷鸣,气上冲胸,喘不能久立,腹痛,胸腹中瘀血,小肠胀皮肿,阴气不足,小腹坚,伤寒热不已,热病汗不出,喜呕口苦,壮热,身反折,口噤鼓颔,肿痛不可回顾。口噼,乳肿,喉痹不能言,胃气不足,久泄利,食不化,胁下支满,不能久立,膝痿寒热,中消谷苦饥,腹热身烦狂言,乳痈,喜噫,恶闻食臭,狂歌妄笑,恐怒大骂,霍乱,遗尿失气,阳厥,凄凄恶寒,头眩,小便不利,喜哕,脚气。"

- 《外台秘要》云:"人年三十以上,若不灸三里,令人气上冲目。"

- 东垣曰:"饮食失节及劳役形质,阴火乘于坤土之中,致谷气、荣气、清气、胃气、元气不得上升,滋于六腑之阳气,是五阳之气,先绝于外。外者天也,下流入于坤土阴火之中;皆由喜怒悲忧恐为五贼所伤,而后胃气不行,劳役饮食不节,继之则元气乃伤;当于三里穴中,推而扬之,以伸元气。"

- 东垣曰:"气在于肠胃者,取之足太阴、阳明,不下者取之三里。"

- 东垣曰:"气逆霍乱者取三里,气下乃止,不下复治。"

- 东垣曰:"胃脘当心而痛,上支两胁,膈噎不通,饮食不下,取三里以补之。"

- 东垣曰:"六淫客邪及上热下寒,筋骨皮肉血脉之病;错取于胃之合(三里穴),大危。"

- 东垣曰:"有人年少气弱,常于三里、气海灸之,节次约五七十壮,至年老热厥头痛,虽大寒犹喜风寒,痛愈恶暖处及烟火,皆灸之过也。"

- 足三里:足,指下肢,相对于手而言。三里,指长度及人身上中下三部之里。以其与外膝眼的距离及通乎三焦之里而言。三里,主要是指三寸。又与手阳明之三里上下相应,对三焦在里诸病无所不包,可以互观。

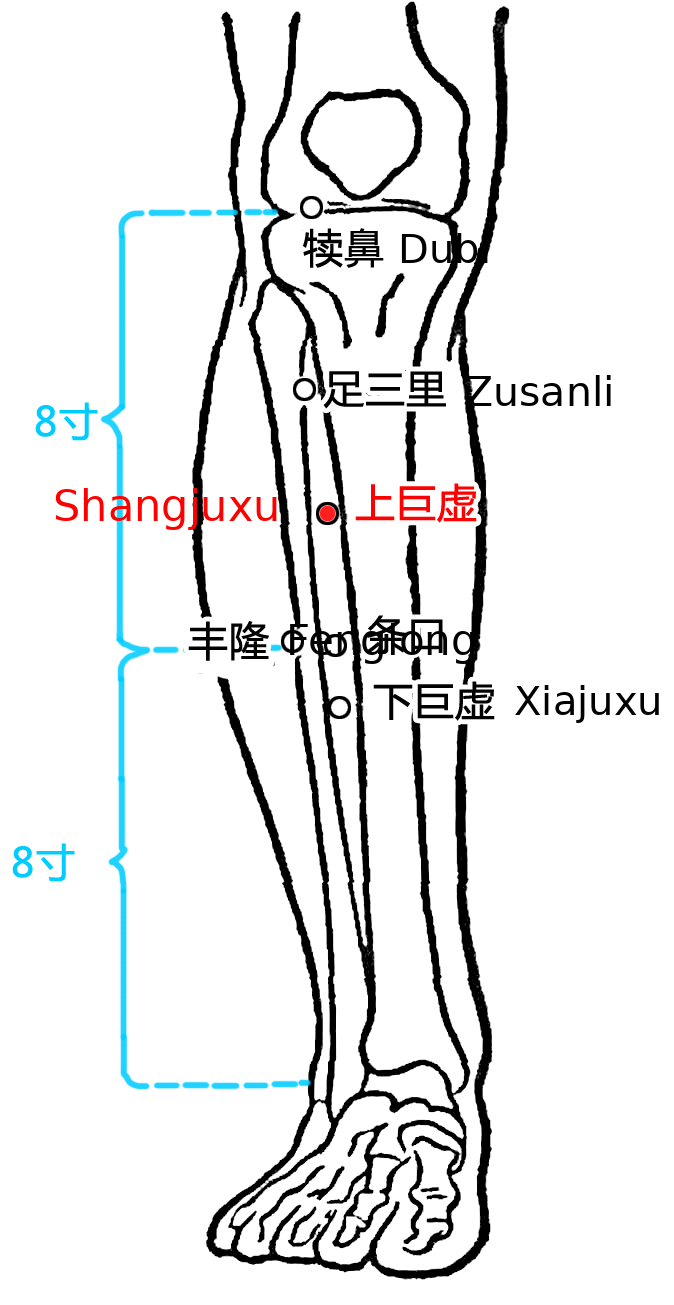

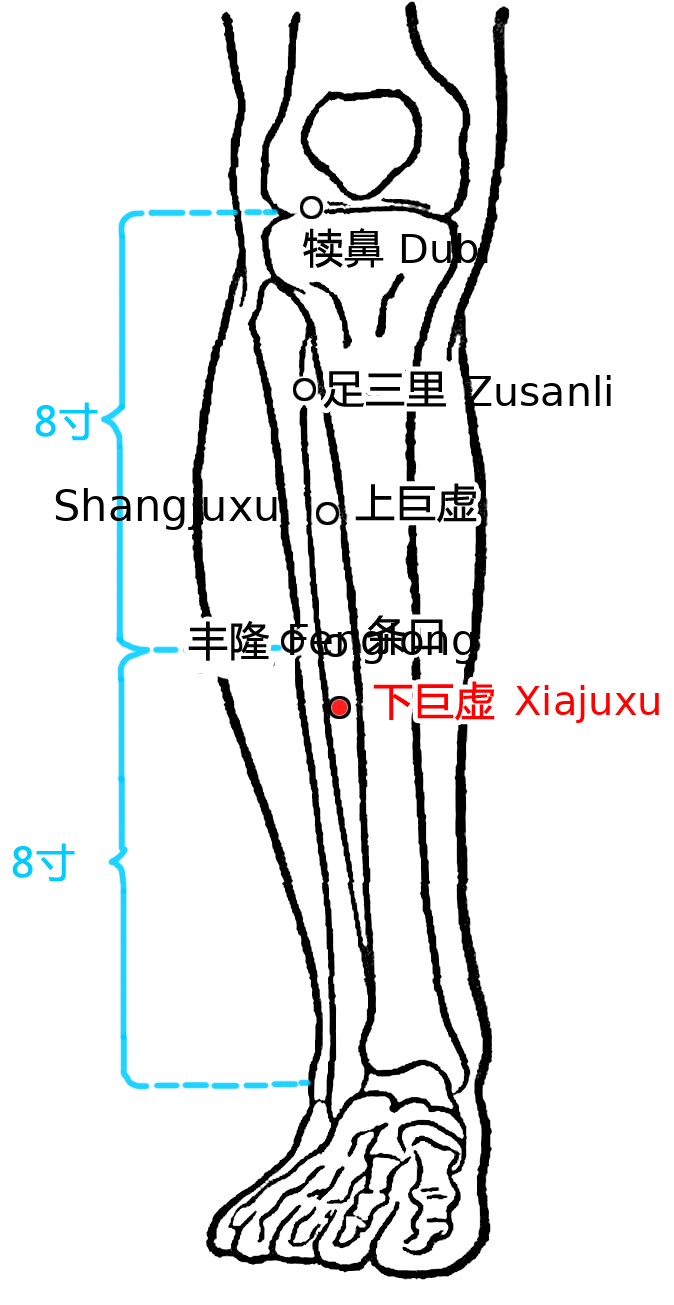

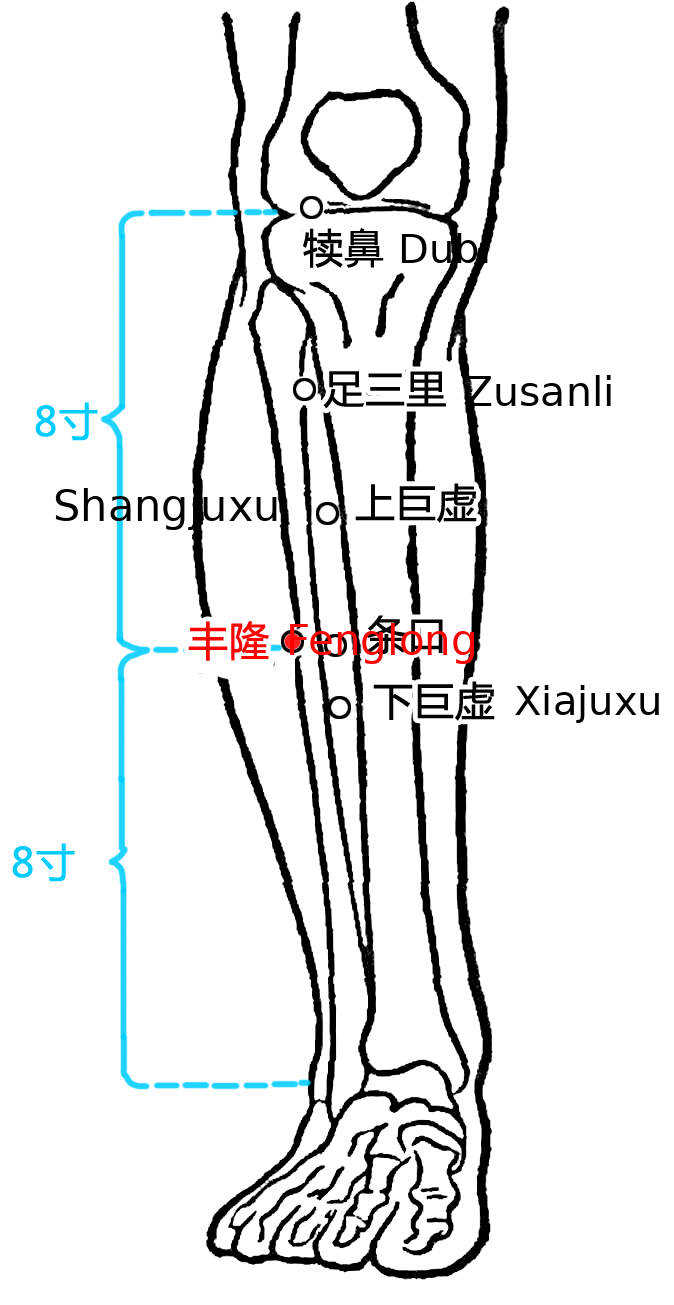

上巨虚

-

图示

-

穴位

- 足三里下三寸,两筋骨罅中。

- 三里下三寸,两筋骨罅中,举足取之。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

- 甄权随年为壮。

- 《明堂》针八分,得气即泻;灸日七壮。

-

功效

- 主脏气不足,偏风脚气,腰腿手足不仁,脚胫酸痛屈伸难,不久立,风水膝肿,骨髓冷疼,大肠冷,食不化,飧泄,劳瘵,夹脐腹两胁痛,肠中切痛雷鸣,气上冲胸,喘息不能行,不能久立,伤寒胃中热。

- 乳痈肿块;(上面巨大令其虚掉)

-

备注

- 一名上廉。

- 东垣曰:"脾胃虚弱,湿痿,汗泄,妨食,三里、气街出血,不愈,于上廉出血。"

- 上、下巨虚(上、下廉):上,相对于下而言。巨,巨大。虚,空虚。巨虚,马名,指穴在胫骨外缘之巨大空软处,并象腿之善走。取之巨虚者举足。以在胻骨外侧,故名为廉。与手之上下廉可以互参。

条口

-

图示

-

穴位

- 上巨虚下一寸,两筋骨罅中。

- 下廉上一寸,举足取之。

- 《铜人》针五分。

- 《明堂》针八分,灸三壮。

-

功效

- 主足麻木,风气,足下热,不能久立,足寒膝痛,胫寒湿痹,脚痛胻肿,转筋,足缓不收。

- 脚麻,无痛感;

-

备注

- 条口:条,指条风,即东北风。口,同孔,�空也,条口,乃治疗下肢风病之孔穴也。条口者,乃治风之孔穴也。谓小腿前缘狭长如条,形如刀口。穴在其处,因而得名。

下巨虚

-

图示

-

穴位

- 上巨虚下三寸,两筋骨罅中。

- 上廉下三寸,两筋骨罅中,蹲地举足取之。

- 《铜人》针八分,灸三壮。

- 《素注》针三分。

- 《明堂》针六分,得气即泻。

- 《甲乙》灸日七七壮。

-

功效

- 主小肠气不足,面无颜色,偏风腿痿,足不履地,热风冷痹不遂,风湿痹,喉痹,脚气不足,沉重,唇干,涎出不觉,不得汗出,毛发焦,肉脱,伤寒胃中热,不嗜食,泄脓血,胸胁小腹控睪而痛,时窘之后,当耳前热。若寒甚,若独肩上热甚及小指次指间热痛,暴惊狂,言语非常,女子乳痈,足跗不收,跟痛。

- 肚脐以下部位出现的硬块。如:腹部结块、子宫瘤、卵巢瘤等。

-

备注

- 一名下廉。

- 上巨虚,下巨虚对足阳明上的硬块效果最好。

- 下针以对称(侧)治疗为主。

- 实证,泻法下针,逆转阴数+推豆许。

- 实证:有东西;

- 虚证:没有东西;

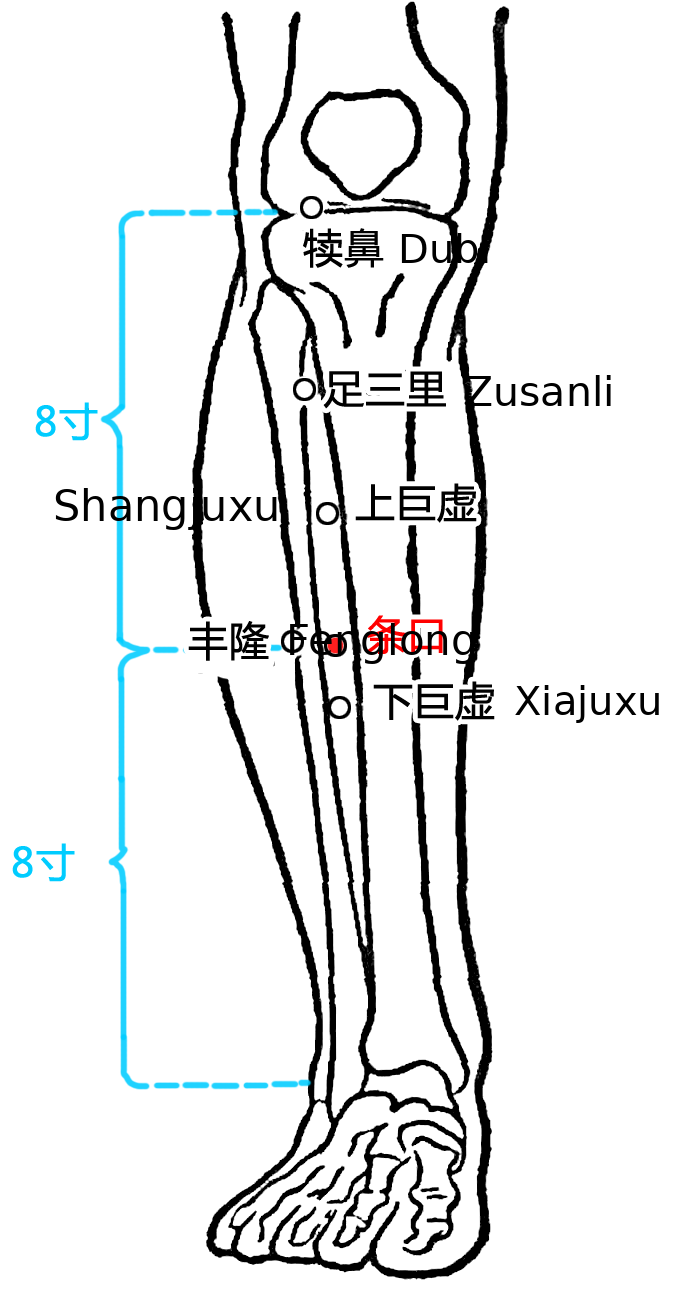

丰隆

-

图示

-

穴位

- 小腿外侧,膝关节骨突(腓骨突)与踝关节骨突连线中点陷中。

- 外踝上八寸,下胻外廉陷中。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

- 《明堂》灸七壮。

-

功效

- 主厥逆,大小便难,怠惰,腿膝酸,屈伸难,胸痛如刺,腹若刀切痛,风痰头痛,风逆四肢肿,足青身寒湿,喉痹不能言,登高而歌,弃衣而走,见鬼好笑。气逆则喉痹卒喑,实则癫狂,泻之。虚则足不收,胫枯,补之。

- 祛痰;

-

备注

- 足阳明络别走太阴。

- 下针:直针。

- 可补。一般不用泻。

- 丰隆:丰隆,丰盛之意,又雷神名,又云师名。象地气升发,万物丰隆及小腿前方之肌肉高大丰满也。丰隆是雷和云的意思。此为足太阴、阳明之络穴,正有地气丰隆、云雷所生之义。丰隆是肌肉丰满的意思。穴在小腿前方肌肉丰满高大处,正丰隆之象也。

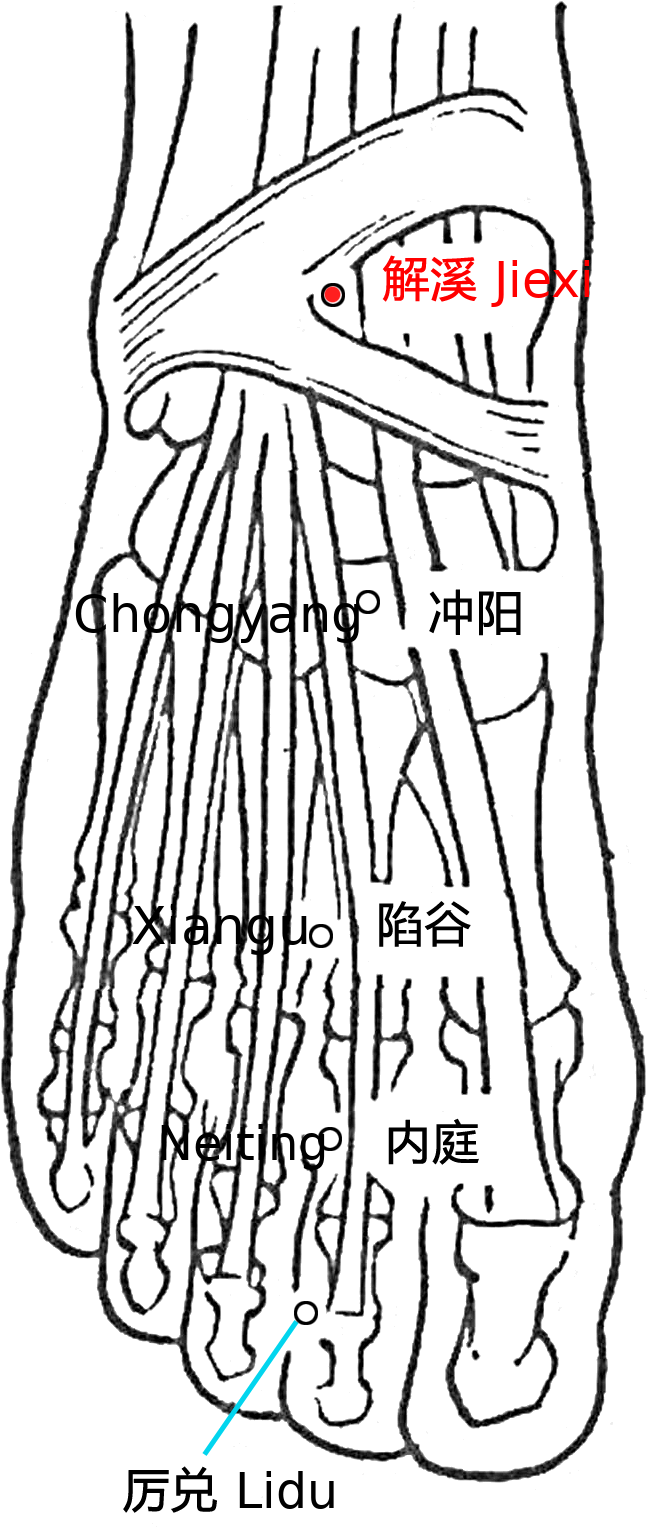

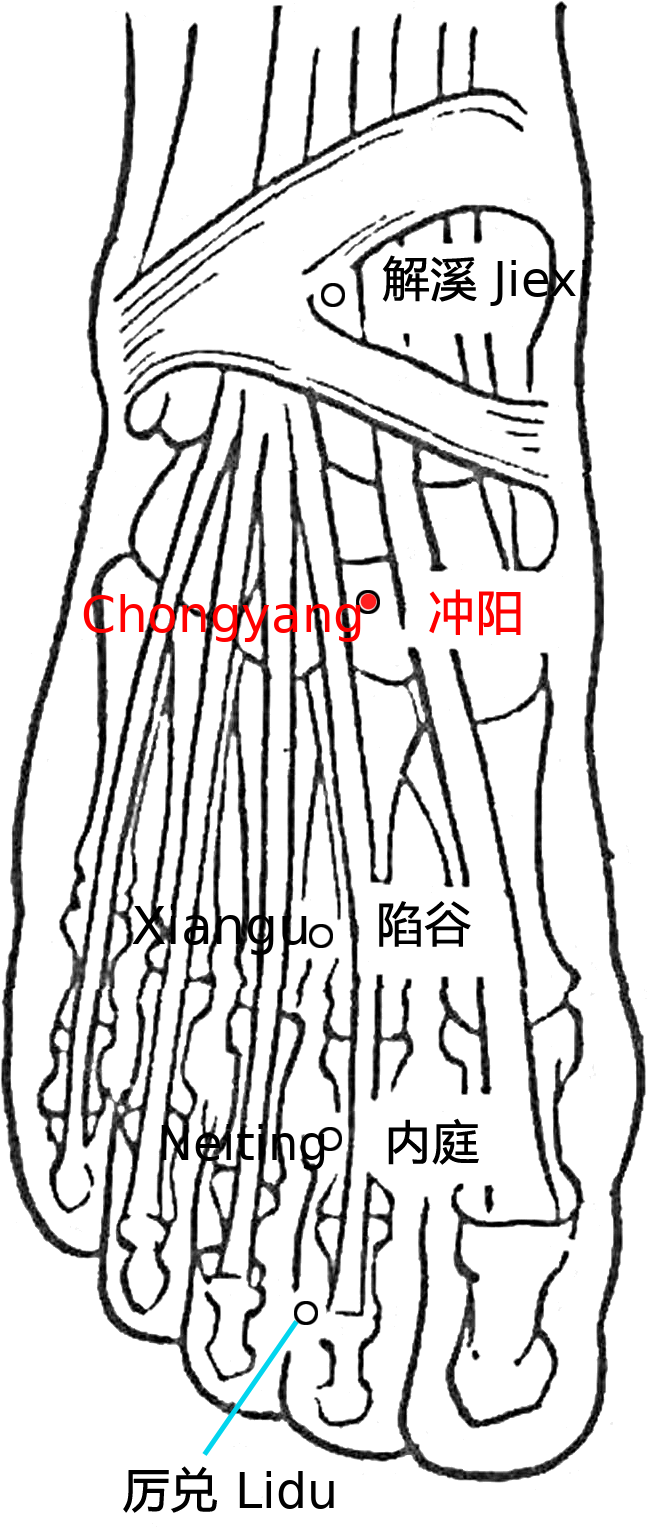

解溪

-

图示

-

穴位

- 脚腕关节处两条大筋中间。

- 冲阳后一寸五分,腕上陷中,足大趾次趾直上跗上陷者宛宛中。

- 《铜人》灸三壮,针五分,留三呼。

-

功效

- 主风面浮肿,颜黑,厥气上冲,腹胀,大便下重,瘛惊,膝股胻肿,转筋,目眩,头痛,癫疾,烦心��悲泣,霍乱,头风面赤、目赤,眉攒疼不可忍。

-

备注

- 胃经经穴,属火,母穴。

- 虚症治此。

- 头痛较长时间,下对侧解溪。

- 解溪:解,指分解,缓解。溪,是山洼流水之沟;又筋膜之连接处,即古之所谓“肉之小会”。泛指阳经阳部之凹陷处也。穴在骨解之中,能治足踝骨节缓解诸病。关节间隙在《内经》中常称为“骨解”或“节解”。穴当踝关节大节解之中,因其所在及功用而得名。

冲阳

-

图示

-

穴位

- 解溪下方两寸左右的地方摸到动脉处。

- 足跗上五寸,去陷谷二寸,骨间动脉。

- 《素注》针三分,留十呼。

- 《素问》刺足跗上动脉,血出不止死。

- 《铜人》针五分,灸三壮。

-

功效

- 主偏风口眼喎,跗肿,齿龋,发寒热,腹坚大,不嗜食,伤寒病振寒而欠,久狂,登高而歌,弃衣而走,足缓履不收,身前痛。

-

备注

- 胃经原穴。

- 原穴补泻均可,虚实皆拔之。

- 阳经上才有原穴。

- 有冲阳脉在,则代表胃气还在。

- 下针:拨开冲阳脉再下针。3210 针。

- 胃经病证多与精神病相关(发狂奔走),因肠胃燥气盛冲至也,甚者可至头晕。

- 冲阳:冲,冲要,冲动。阳,指足背,在上。穴当定背最高处,且位于太冲之上方。太冲莫误作冲阳,动脉还居后上方。

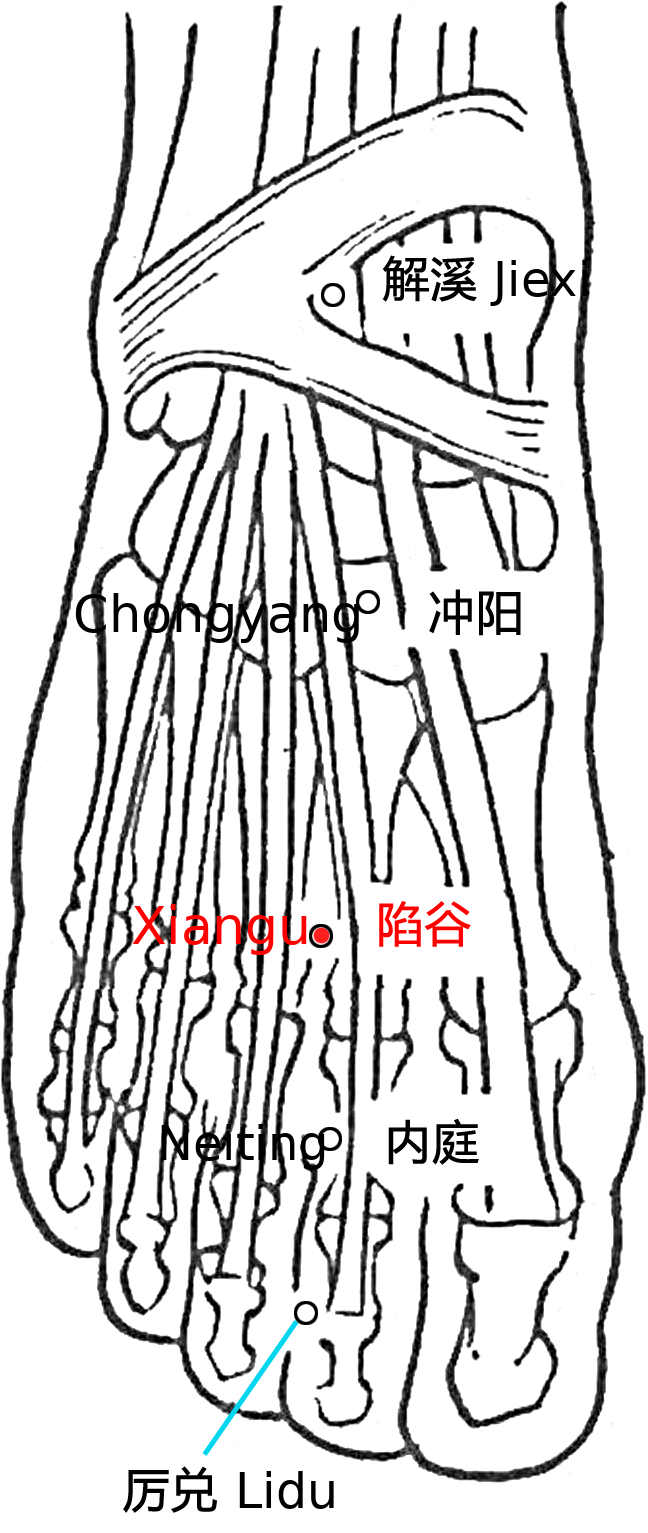

陷谷

-

图示

-

穴位

- 内庭上两寸。

- 足大趾次趾外间,本节后陷中,去内庭二寸。

- 《铜人》针三分。

- 《素注》针五分,留七呼,灸三壮。

-

功效

- 面目浮肿及水病善噫,肠鸣腹痛,热病无度,汗不出,振寒疟疾。

-

备注

- 胃经俞穴,属木。

- 7:00-9:00AM 这个时间的发病,都可以下胃经俞穴。

- 只要是定时发作的症状(生理,精神等),都可以下俞穴。

- 早上脸肿大多因为昨夜吃喝太多,可下针陷谷穴。

- 东垣曰:“气在于臂,足取之,先去血脉,后深取足阳明之荥俞:内庭、陷谷。”

- 陷谷:陷,陷阱,自高而下亦谓之陷。谷,山洼无水之地,又肌肉之结合处即古之所谓“肉之大会”亦称为谷。指经气自高而下如入于谷,及能治水病也。经气自高处之冲阳而走向第二、三跖趾关节如阱如谷之处,陷谷之名至为恰当。穴对水病有效,亦可参证。

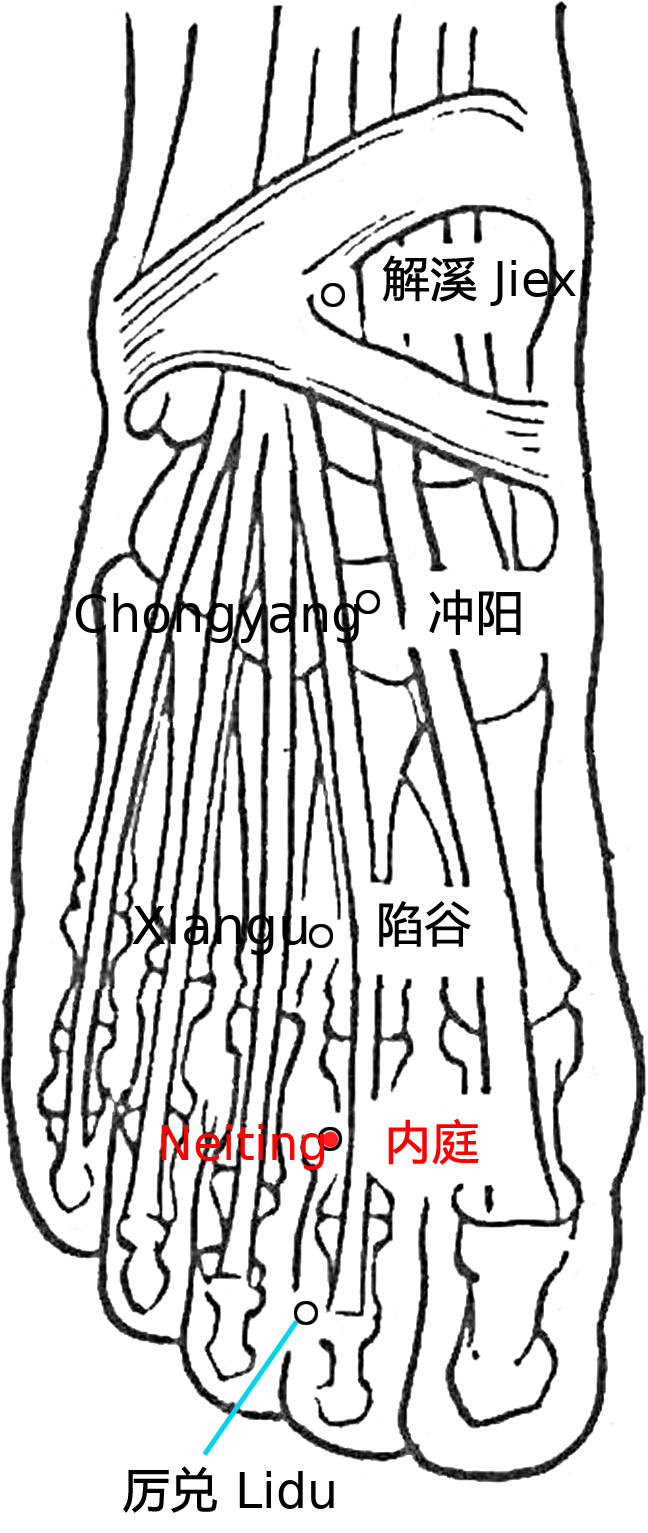

内庭

-

图示

-

穴位

- 二三脚趾根部中间上五分。

- 足大趾次趾外间陷中。

- 《铜人》灸三壮,针三分,留十呼。

-

功效

- 主四肢厥逆,腹胀满,数欠,恶闻人声,振寒,咽中引痛,口喎,上齿龋,疟不嗜食,脑皮肤痛,鼻衄不止,伤寒手足逆冷,汗不出,赤白痢。

-

备注

- 胃经荣穴,属水。

- 代井行泻,逆气入针,逆转,推豆许。

- 内庭:内,内里,内方;又同枘,同纳。枘是卯眼,凿是榫头,卯眼与榫头的关系称为凿枘。庭,庭堂,亦处所之意。指穴在跖趾关节形如凿枘之隐蔽处。跖趾关节凹陷如枘,趾骨如凿,穴在形如凿枘于枘之处也。

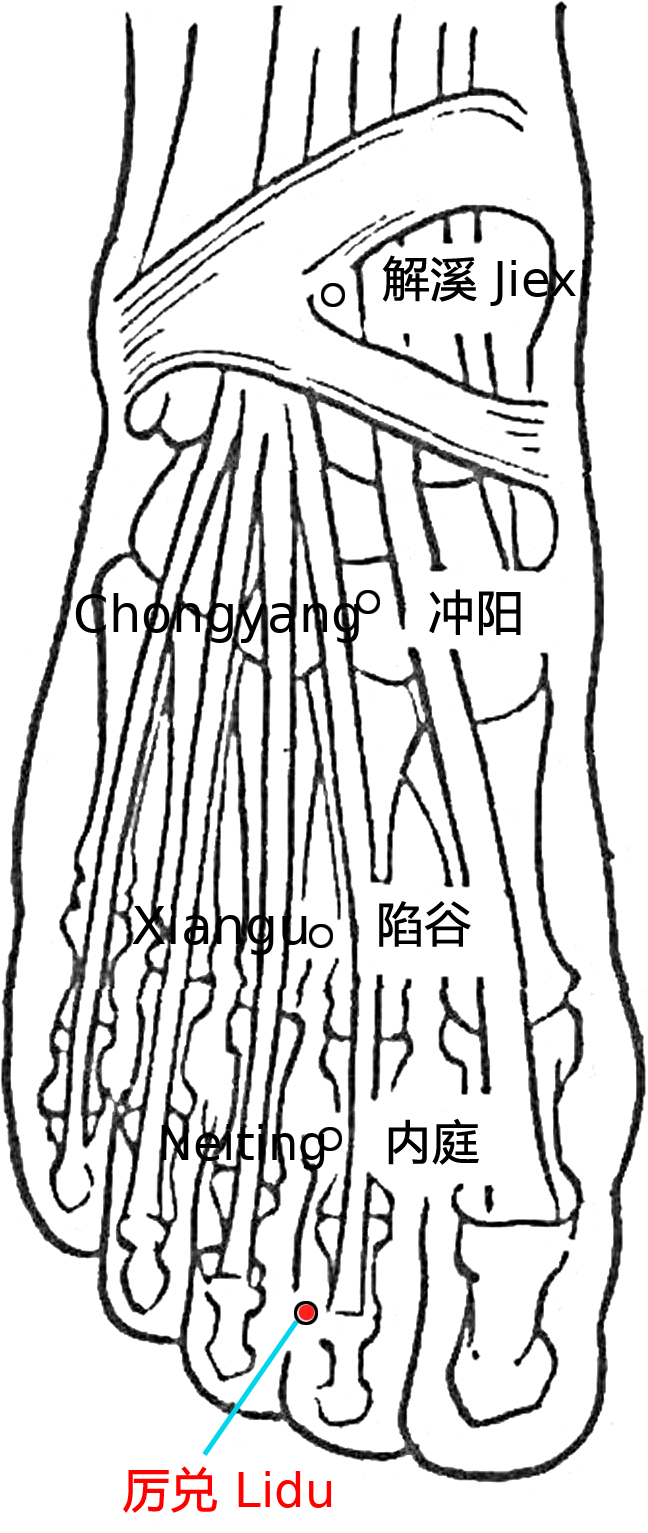

厉兑

-

图示

-

穴位

- 脚次趾趾甲根部旁边(靠小趾侧)。

- 足大趾次趾之端,去爪甲角如韭叶。

- 胃实泻之。《铜人》针一分,灸一壮。

-

功效

- 主尸厥,口噤气绝,状如中恶,心腹胀满,水肿,热病汗不出,寒疟不嗜食,面肿,足胻寒,喉痹,上齿龋,恶寒鼻不利,多惊好卧,狂欲登高而歌,弃衣而走,黄疸,鼽衄,口喎唇疹,颈肿,膝膑肿痛,循胸、乳、气膺、伏兔、胻外廉、足跗上皆痛,消谷善饥,溺黄。

-

备注

- 胃经井穴,属金,胃经子穴。

- 厉兑:厉,疾速状;古称衣带之下垂者亦名厉;又风名;又为安息之意。兑,即孔穴。指穴当奔走跳跃不可缺少之处�,且与衣带垂着处相当,有治风及安神之功。厉为踊起与疾飞之意。足部若缺少次趾,则疾走驰骋均将有碍矣。厉为衣带垂着之处。古之衣带垂及足尖,穴当其处,故亦为解。厉为神志安宁之意。厉兑为安神治魇之名穴,亦能治中恶尸厥,于义亦通。

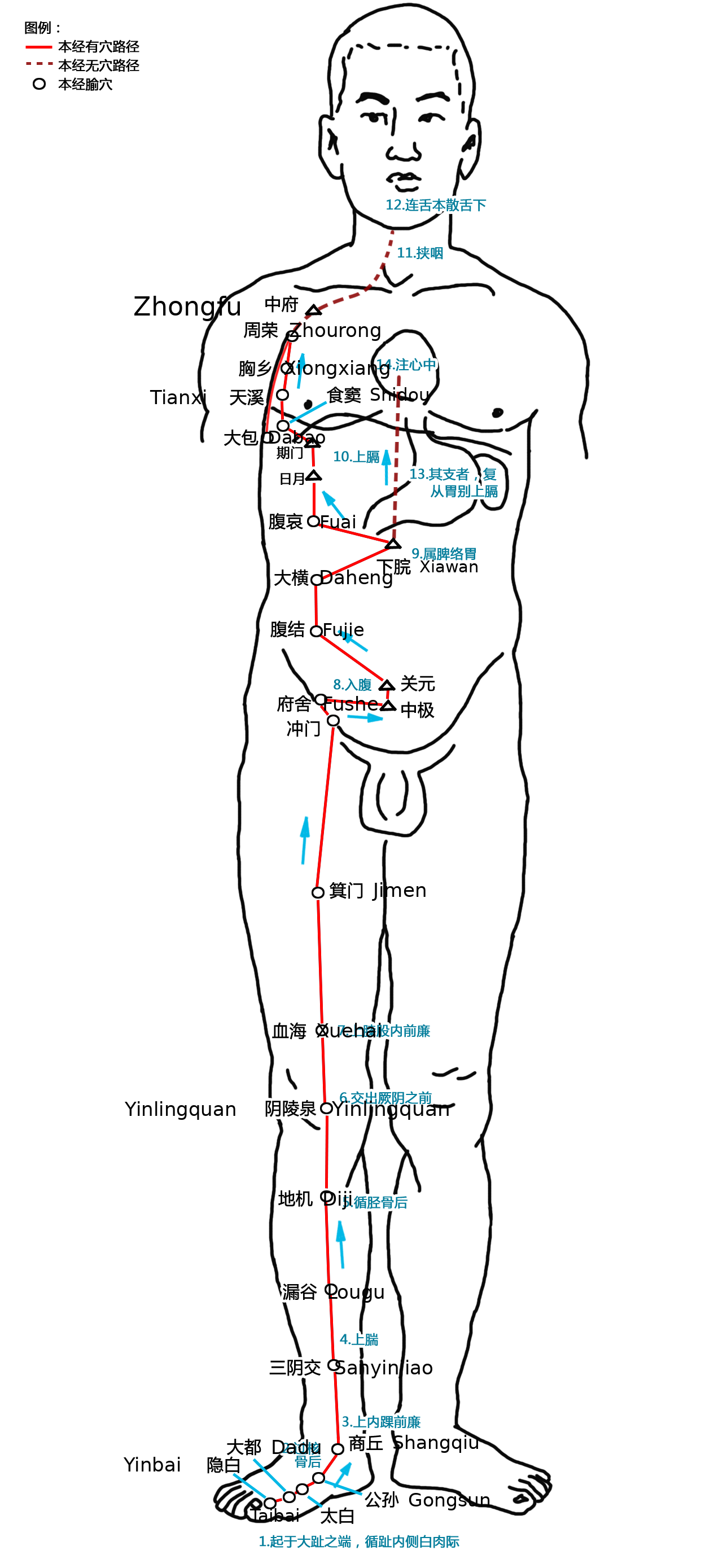

足太阴脾经

-

图示

-

循行

- 脉起大指之端,循指内侧白肉际,过核骨后,上内踝前廉,上腨内,循胫骨后,交出厥阴之前,上循膝股内前廉,入腹,属脾络胃,上膈,侠咽,连舌本,散舌下;

- 其支别者,复从胃别上膈,注心中。

-

歌括

- 二十一穴脾中州,隐白在足大趾头,

- 大都太白公孙盛,商丘三阴交可求,

- 漏谷地机阴陵穴,血海箕门冲门走,

- 府舍腹结大横排,腹哀食窦天溪候,

- 胸乡周荣大包守。

-

五俞歌

- 脾经隐白井木起,大都火母二纹齐,

- 太白土本俞做原,公络商丘金子系,

- 地机郗穴名地皇,阴陵泉水合穴寄。

-

备注

- 脾脏、胰脏常合称脾。

- 胰脏称为脾脏下甜肉。

- 脾主四肢,脾主肌肉。谏议之官。

- 主湿热,统血。

- 乏力种类:

- 肌肉无力;

- 筋无力,肝主筋,动作在握;

- 骨节无力;

- 主身上的湿热,统血。

- 脾味属甘。天��然甜食均入脾胃,补土。蔗糖,麦芽糖(治小孩子胃口不开)。

- 土生万物,方向对则生有利,方向错则生有害。

- 人工糖属酸,有损脾胃。

- 脾色属黄。黄色蔬果类均入脾。橘子。

- 脾开窍在唇。

- 脾在音属宫。

- 宫音为呼。

- 脾在声为哕(yuě,打嗝)。脾气将绝时,有时会连续打嗝四五天,后脾气绝。

- 脾胃后天之本,肾脏先天之本。

- 思过伤脾,影响味觉(相思,如同嚼蜡)。

- 脾脏主腹。

- 腹寒则脚冷。

- 治症时间,9:00-11:00AM

- 脾强者,9:00-11:00AM 比较精神。

- 胃脾相表里。

- 胃:腑,表;

- 脾:脏,里;

- 腑:宣泄,消化,都有开口;

- 脏:收藏;

- 卫:气,胃脏中有较多气;

- 荣:血,脾脏内有较多血;

- 气与血成平衡状态。

- 呼吸推动横膈膜,继而推动肝脏,脾脏,挤压脏中的血。

- 脾脏挤压(充血),膨胀收缩往复,带动(挤压)胃蠕动。

- 小肠的热蒸发大肠的津液上升入肺,出于口为唾液。

- 胃的津液出于口为涎,来自脾脏/胰脏。

- 少血多气,巳时气血注此。

- 《内经》曰:“脾者,谏议之官,智周出焉。”

- 脾者,仓禀之本,荣之居也;其华在唇四白,其充在肌,至阴之类,通于土气,孤脏以灌四旁。脾主四肢,为胃行津液。

- 中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾,故病在舌本。其味甘,其类土,其畜牛,其谷稷,其应四时,上为镇星,是以知病之在肉也。其音宫,其数五,其臭香,其液涎。

- 中央生湿,湿生土,土生甘,甘生脾,脾生肉,肉生肺,肺主口。其在天为湿��,在地为土,在体为肉,在脏为脾,在声为歌,在变动为哕,在志为思,思伤脾,怒胜思,湿伤肉,风胜湿。甘伤肉,酸胜甘。

- 《导引本经》:“脾居五脏之中,寄旺四时之内,五味藏之而滋长,五神因之而彰着,四肢百骸,赖之而运动也。人惟饮食不节,劳倦过甚,则脾气受伤矣。脾胃一伤,则饮食不化,口不知味,四肢困倦,心腹痞满,为吐泄,为肠澼,此其见之《内经》诸书,盖班班俱载,可考而知者。然不饥强食则脾劳,不渴强饮则胃胀。食若过饱,则气脉不通,令心塞闭;食若过少,则身羸心悬,意虑不固。食秽浊之物,则心识昏迷,坐念不安;食不宜之物,则四大违反,而动宿疾,皆非卫生之道也。举要言之,食必以时,饮必以节,不饱不饥是也。人能饮食如是,不惟脾胃清纯,而五脏六腑,亦调和矣。盖人之饮食入口,由胃脘入于胃中,其滋味渗入五脏,其质入于小肠乃化之。至小肠下口,始分清浊,浊者为渣滓,入于大肠;清者为津液,入于膀胱,乃津液之府也。至膀胱又分清浊,浊者入于溺中,清者入于胆,胆引入于脾,散于五脏,为涎,为唾,为涕,为泪,为汗,其滋味渗入五脏,乃成五汗,同归于脾,脾和乃化血,复归于脏腑也。经曰:「脾土旺能生万物,衰生百病。」昔东坡调脾土,饮食不过一爵一肉,有召饮者,预以此告:一曰安分以养福,二曰宽胃以养气,三曰省费以养财。善卫生者养内,不善卫生者养外;养内者安恬脏腑,调顺血脉,养外者极滋味之美,穷饮食之乐,虽肌体充腴,而酷烈之气,内蚀脏腑矣。”

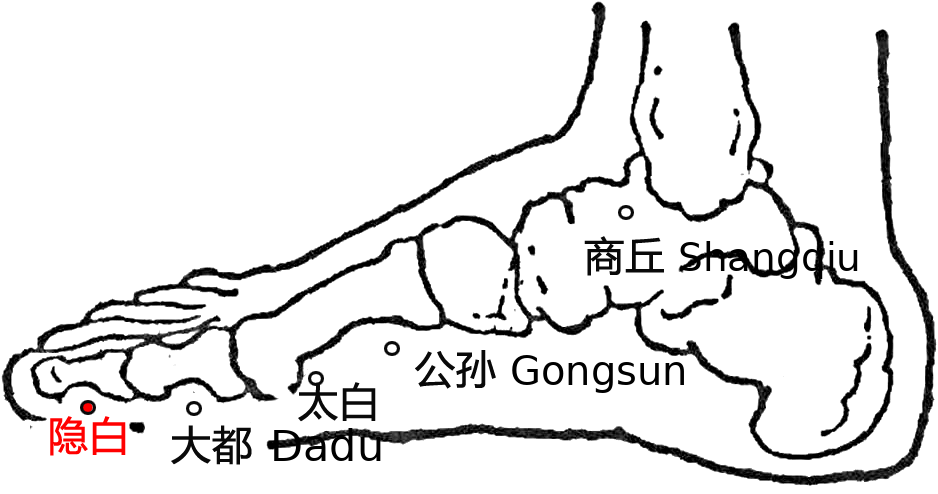

隐白

-

图示

-

穴位

- 足大趾趾甲下方内侧(足小趾为外侧)。

- 足大趾端内侧,去爪甲角如韭叶。

- 《素注》针一分,留三呼。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主腹胀,喘满不得安卧,呕吐食不下,胸中热,暴泄,衄血,尸厥不识人,足寒不能温,妇人月事过时不止,小儿客忤,慢惊风。

- 疝气;

- 妇科(脾经络少腹),滴漏,白带;

-

备注

- 脾经井穴,属木。

- 井穴处的刺激都很强。

- 隐白:隐,指隐藏与微小。白,指金气的颜色。为土能生金,金气隐伏之意。隐,藏也。白为金色,为土所生。此为足太阴脾土之井穴,言土气在此已经发生,而金气亦已开始隐伏。与太白、商丘、地机等穴可以参照联系。

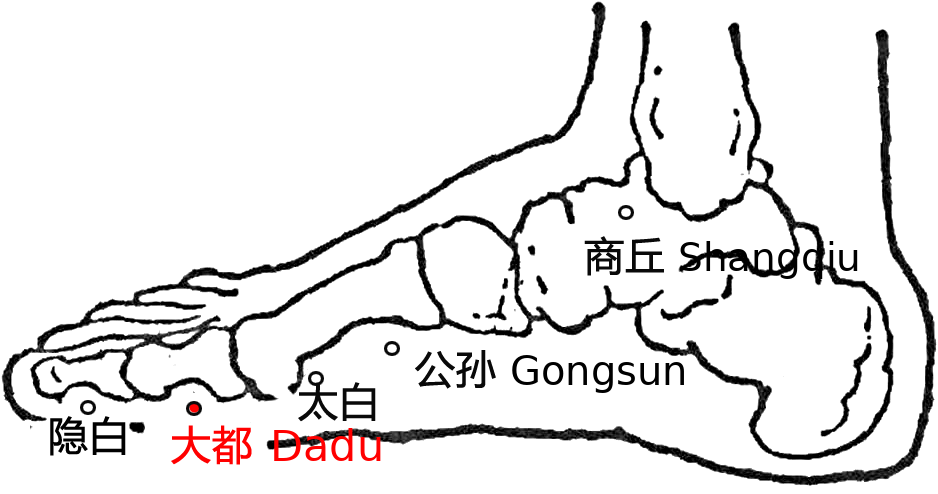

大都

-

图示

-

穴位

- 足大趾横纹处(第二骨)。

- 足大趾本节后,内侧陷中,骨缝赤白肉际。

- 脾虚补之。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主热病汗不出,不得卧,身重骨疼,伤寒手足逆冷,腹满善呕,烦热闷乱,吐逆目眩,腰痛不可俯仰,绕踝风,胃心痛,腹胀胸满,心蛔痛,小儿客忤。

-

备注

- 足太��阴荣穴,属火,母穴。

- 曲脚趾,使横纹处肉拱起后直下针(减轻疼痛)。

- 虚症治此,捻转+提豆许。(脚趾上做迎随补泻较痛)

- 脚背为阳,脚掌为阴。

- 大都:大,盛大,丰富。都,都会,储积,又是池的意思。指穴为土气丰富与储积之处,如水之入于池也。大都也为大池之意,谓经气在此停聚也。

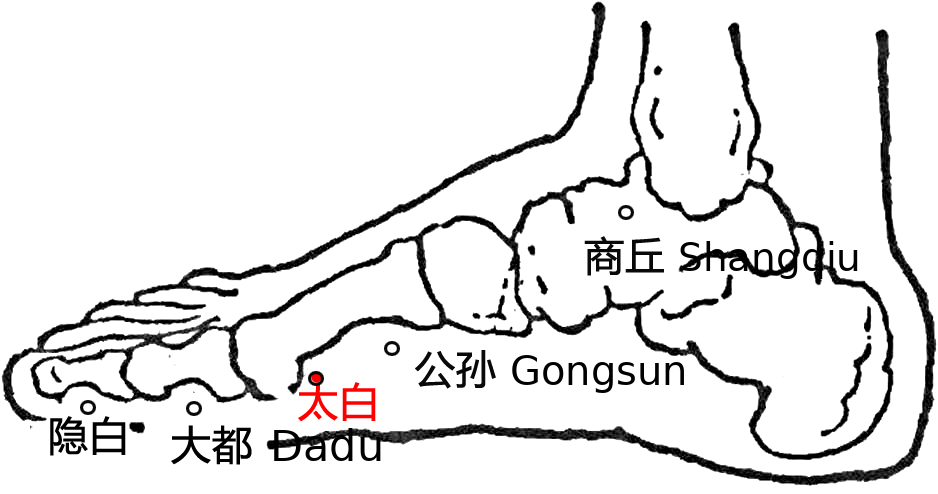

太白

-

图示

-

穴位

- 脚掌骨前端(大都后)大骨头后方凹陷处。

- 足大趾内侧,内踝前核骨下陷中。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主身热烦满,腹胀食不化,呕吐,泄泻脓血,腰痛大便难,气逆,霍乱腹中切痛,肠鸣,膝股胻酸转筋,身重骨痛,胃心痛,腹胀胸满,心痛脉缓。

-

备注

- 脾经俞穴,属土,本穴(虚实皆治,补泻均可)。

- 下针:直针。

- 太白:太,同大,广大、高大之意。白,指金气的颜色。太白,为天象及地理名。指土能生金,金气至此已经明显及穴位之形象而言。太白,金星名,又神名。此为脾经之腧穴,属土。土生金,用示金气至此已明显如星矣。可与隐白互参。太白,山名,即终南山。穴在高大突起的第一跖骨小头之后缘,且此处皮色亦较白,骨高肉白,故象形比拟而以太白山名之。

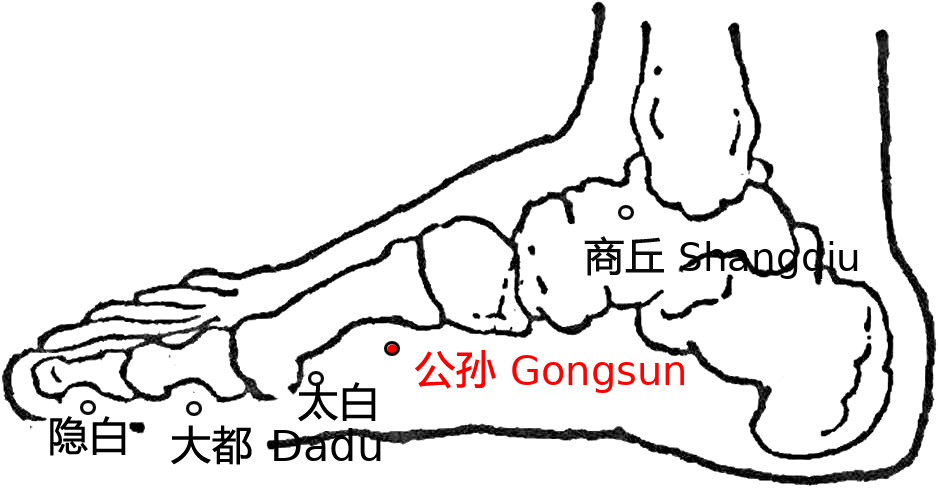

公孙

-

图示

-

穴位

- 脚背突骨向下摸骨头下方与肌肉之间处。(度骨法)

- 足大趾本节后一寸,内踝前。

- 《铜人》针四分,灸三壮。

-

功效

- 主寒疟,不嗜食,痫气,好太息,多寒热汗出,病至则喜呕,呕已乃衰。头面肿起,烦心狂言,多饮,胆虚,厥气上逆则霍乱,实则肠中切痛泻之,虚则鼓胀补之。

-

备注

- 脾经络穴,络胃经冲阳。

- 络穴虚实皆可下针。

- 公孙主冲脉。

- 腹胀统统可以用公孙。

- 列缺主任脉。

- 公孙:公,是年老的尊称和正直的意思。孙,是幼小的卑称和支派的意思。公孙即祖孙。又,公孙为复姓。指其为足太阴与阳明之络穴而言。祖与父皆可称公,公亦正直之意;旁系皆可称孙,孙亦曲细之意(为孙络、孙脉)。足太阴之正经如公,别走阳明之别络如孙,正经与络脉在此分行,正为公孙之义也。

商丘

-

图示

-

穴位

- 脚骨与胫骨缝间。内踝骨稍前下陷中。

- 足内踝骨下微前陷中,前有中封,后有照海,其穴居中。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

-

功效

- 主腹胀,肠中鸣,不便,脾虚令人不乐,身寒善太息,心悲,骨痹,气逆,痔疾,骨疽蚀,魇梦,痫瘛,寒热好呕,阴股内痛。气壅,狐疝走上下,引小腹痛、不可俯仰、脾积痞气,黄疸,舌本强痛,腹胀,寒疟,溏瘕泄水,面黄,善思善味,食不消,体重节痛,怠惰嗜卧,妇人绝子,小儿慢风。

-

备注

- 脾经经穴,属金,子穴。

- 实证泻此。

- 下针:直针。

- 商丘有助孕效果。

- 商丘:商,商,五音,属金,属肺。丘,丘陵。商丘,地名,又为复姓。为土能生金、金气已聚之意。商于五行属金。商丘的五腧属性亦属金。言经气至此已积聚如丘陵也。可与隐白、太白等穴互参。

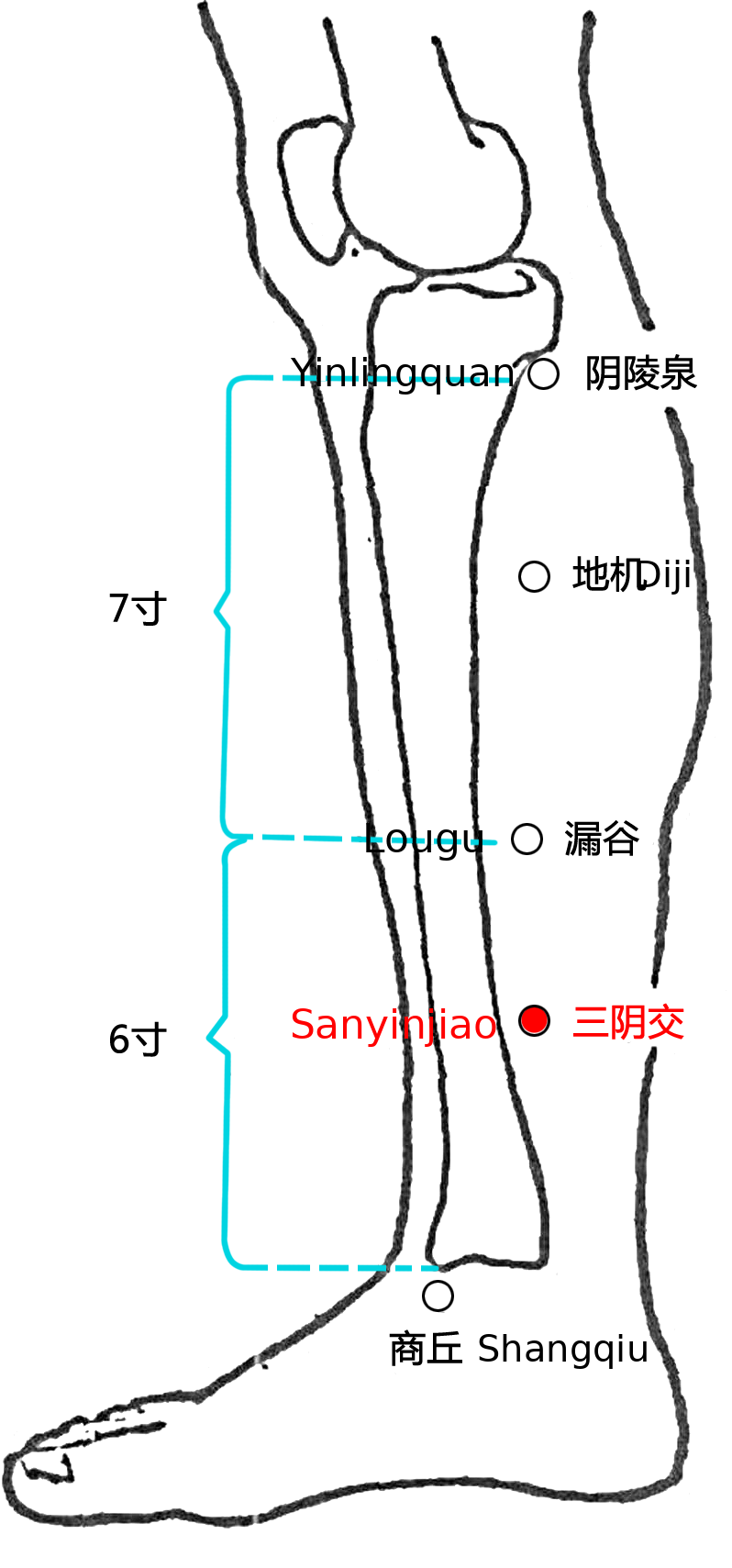

三阴交

-

图示

-

穴位

- 内侧踝骨上三寸,胫骨后陷中。(不要贴着胫骨下针)

- 内踝上三寸,骨下陷中。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主脾胃虚弱,心腹胀满,不思饮食,脾痛身重,四肢不举,腹胀肠鸣,溏泄食不化,痃癖,腹寒,膝内廉痛,小便不利,阴茎痛,足痿不能行,疝气,小便遗,胆虚,食后吐水,梦遗失精,霍乱,手足逆冷,呵欠,颊车蹉开,张口不合,男子阴茎痛,元脏发动,脐下痛不可忍,小儿客忤,妇人临经行房,羸瘦,症瘕,漏血不止,月水不止,妊娠胎动横生,产后恶露不行,去血�过多,血崩晕,不省人事。

-

备注

- 三阴之交:足少阴肾经,太阴脾经,厥阴肝经。

- 痛经针三阴交,立解。

- 按三阴交,越痛,则反映痛经越痛。

- 腹部的病证都可以参考三阴交。

- 几乎所有的妇科病都可以取三阴交。

- 水肿,脚积水也可用三阴交。

- 三阴交为妇科大穴,女性可多灸。

- 三阴交:三阴,指足之三阴经而言。交,指交会与交接。为足太阴、少阴、厥阴三条阴经之交会处。

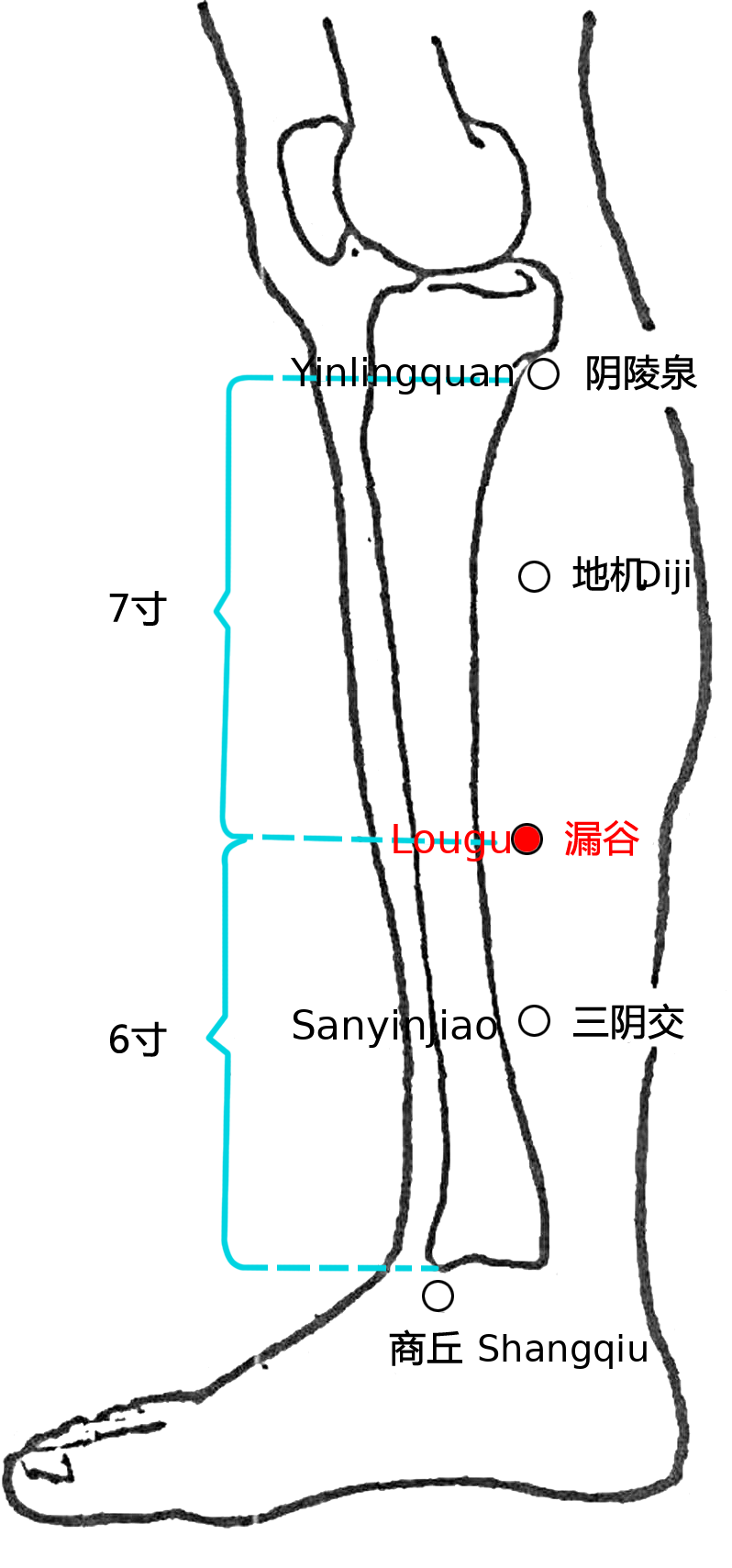

漏谷

-

图示

-

穴位

- 内踝骨上六寸,胫骨后陷中。

- 内踝上六寸,胻骨下陷中。

- 《铜人》针三分,禁灸。

-

功效

- 主肠鸣,强欠,心悲逆气,腹胀满急,痃癖冷气,食饮不为肌肤,膝痹足不能行。

-

备注

- 一名太阴络。

- 脾经络穴。

- 禁灸。

- 漏谷:漏,是渗泄和穴洞的意思。谷,山洼无水之地,又肌肉之结合处即古之所谓“肉之大会”亦称为谷。水湿与水谷漏出不止诸病,用之为有效也。小便淋沥不止,可取之漏谷;大便滑泄不禁,又象如漏谷。功能渗湿止淋、固肠止利,因其功用而得名。

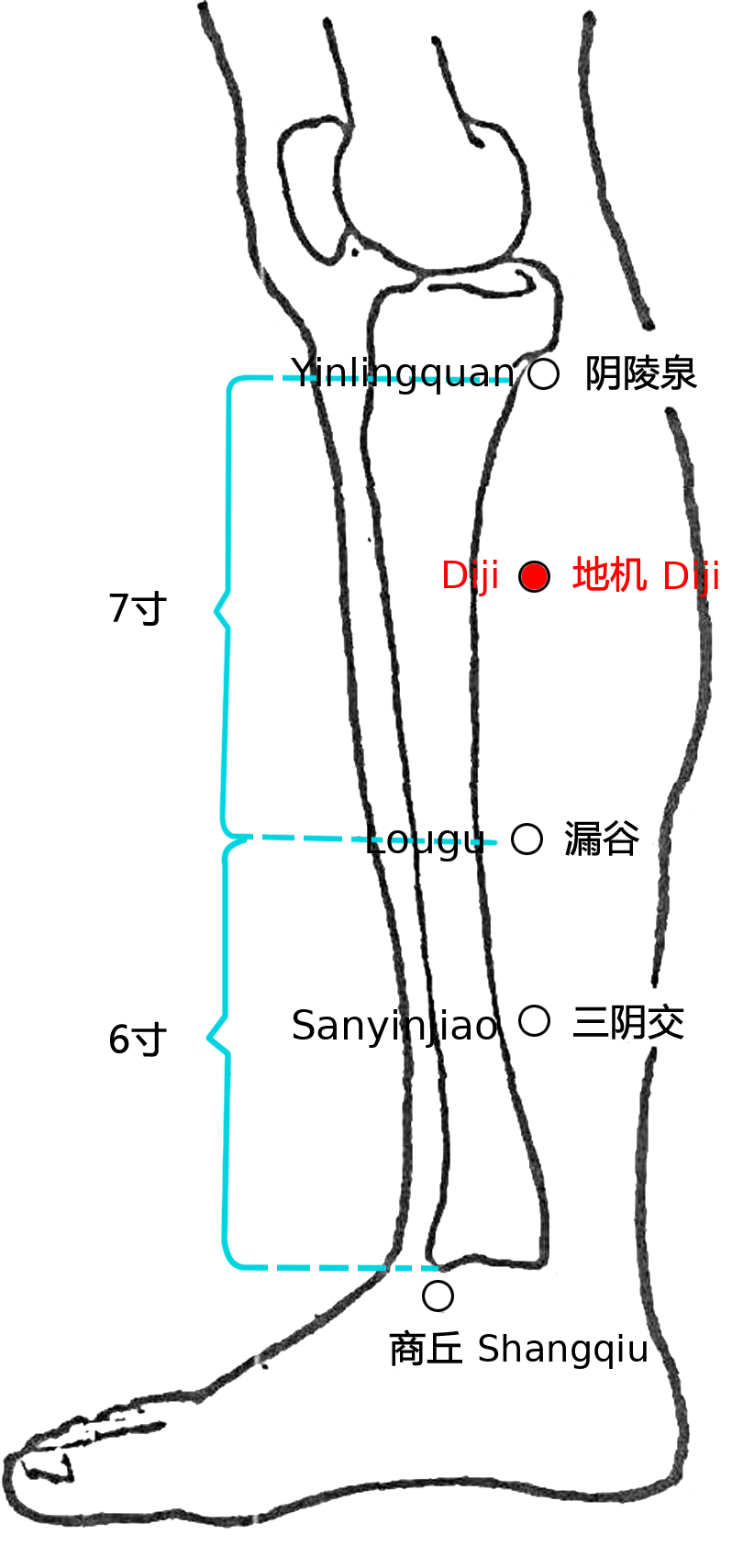

地机

-

图示

-

穴位

- 阴陵泉下三寸,胫骨与肌肉之间。

- 膝下五寸,膝内侧辅骨下陷中,伸足取之。

- 足太阴郄,别走上一寸有空。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

-

功效

- 主腰痛不可俯仰,溏泄,腹胁胀,水肿腹坚,不嗜食,小便不利,精不足,女子症瘕,按之如汤沃股内至膝。

-

备注

- 一名脾舍。

- 脾经郄穴。消炎,阵痛。

- 地机:地,指脾土、下部与下肢。机,指机关,机要,又疾病亦喻为机。穴为地气之枢机,又为治疗腹部与下肢病枢要之处。地机,别名脾舍,自为脾土之枢机。对腹部与下肢病可以取用。

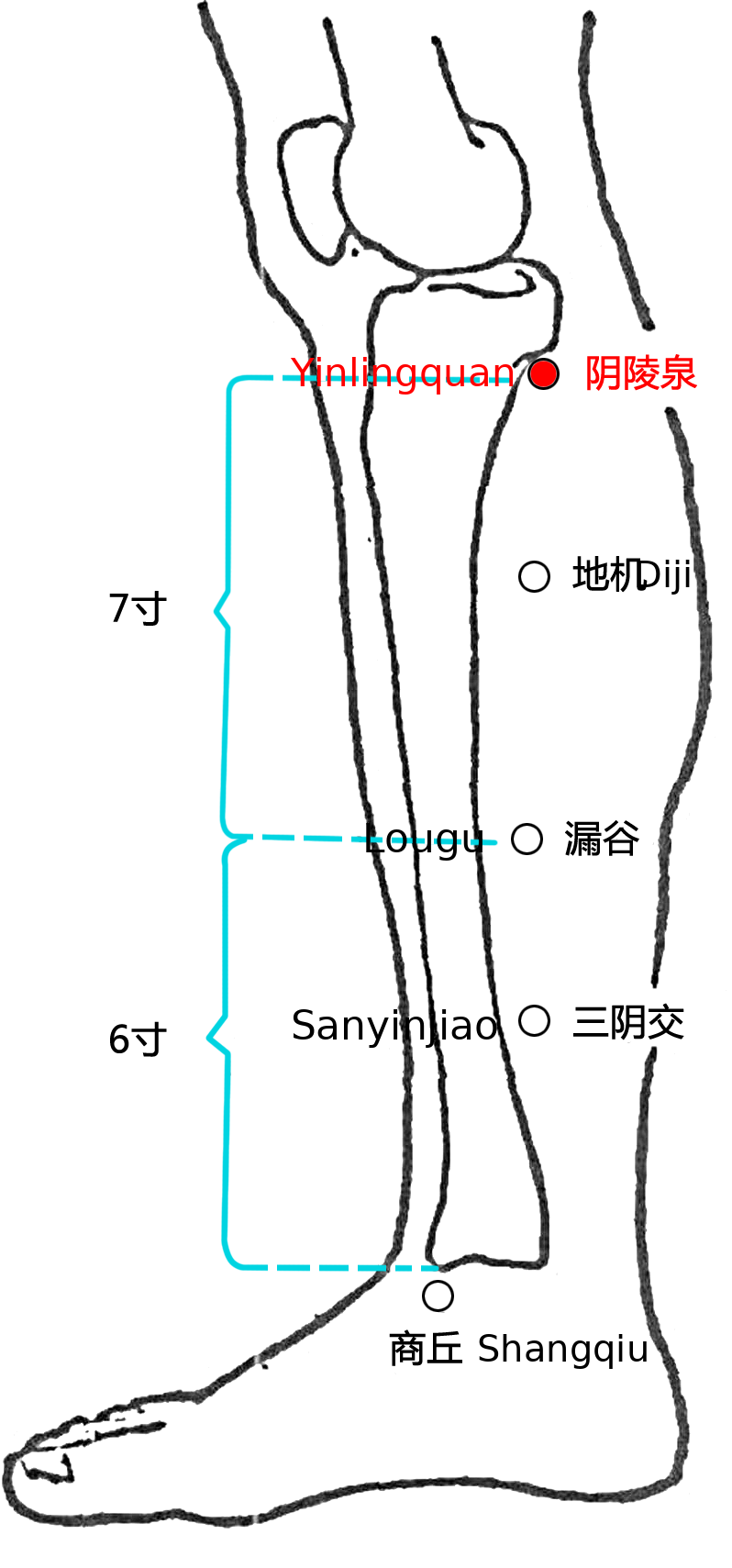

阴陵泉

-

图示

-

穴位

- 小腿内侧,胫骨上端骨头下端凹陷处。

- 膝下内侧辅骨下陷中,伸足取之;或屈膝取之。

- 在膝横纹头下,与阳陵泉穴相对,稍高一寸。

- 《铜人》针五分。

-

功效

- 主腹中寒不嗜食,胁下满,水胀腹坚,喘逆不得卧,腰痛不可俯仰,霍乱,疝瘕,遗精,尿失禁不自知,小便不利,气淋,寒热不节,阴痛,胸中热,暴泄飧泄。

- 膝盖;

- 风湿;

- 水肿;

- 小便失禁,频数;

-

备注

- 脾经合穴,属水。

- 水病者则有压痛。

- 阴陵泉:阴陵,是人体内侧高起之处。泉,水从窟穴而出。穴在膝部内侧高大隆起处之下方,经气如泉水之外流。与阳陵泉互相对待。

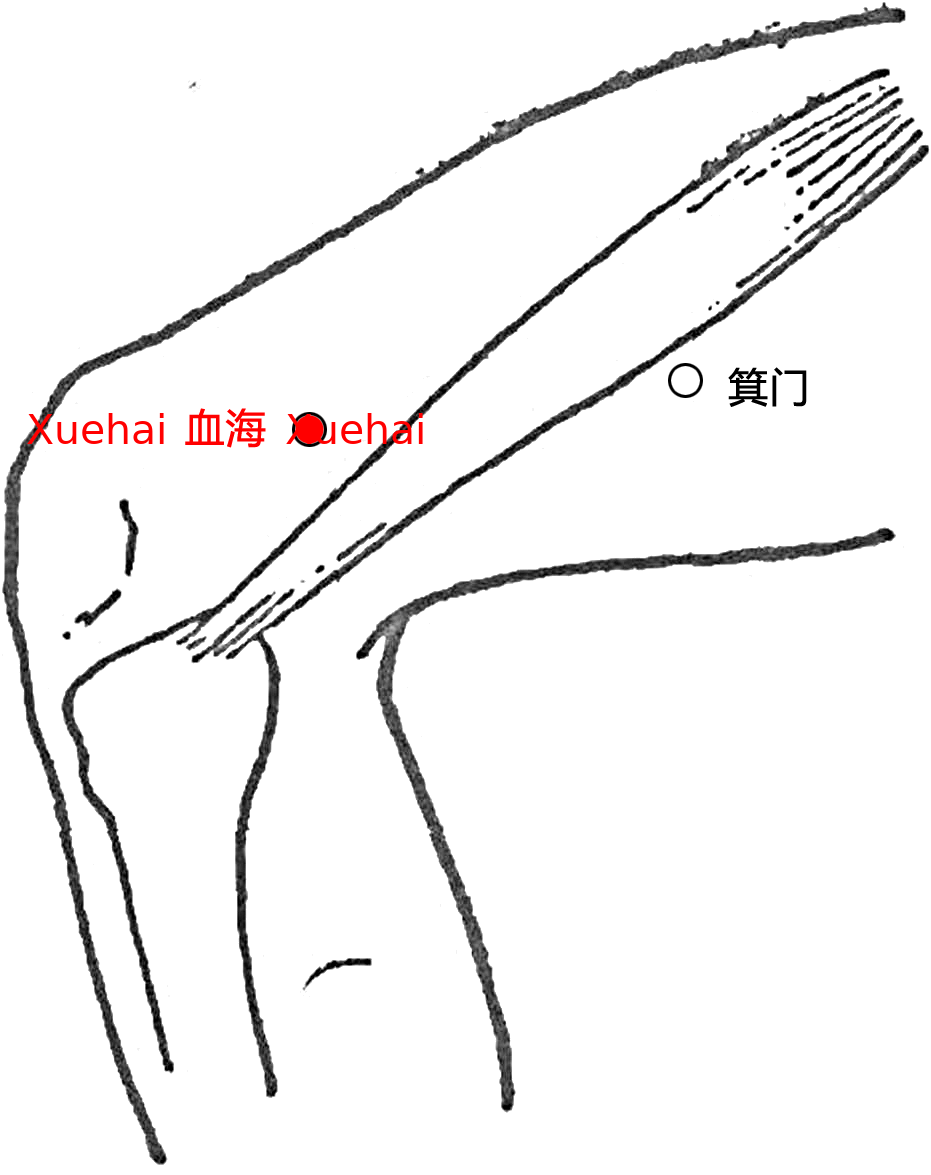

血海

-

图示

-

穴位

- 膝盖上二寸,股内侧肌肉突起处。

- 手掌覆(按)于膝盖,拇指所到处,肌肉突起处。一般会有压痛。

- 膝膑上内廉,白肉际二寸半。

- 《铜人》针五分,灸三壮。

-

功效

- 主气逆腹胀,女子漏下恶血,月事不调。

- 痛经,滴漏不止,月经不来。(血海,三阴交,中极)

-

备注

- 东垣曰:“女子漏下恶血,月事不调,暴崩不止,多下水浆之物,皆由饮食不节,或劳伤形体,或素有气不足,灸太阴脾经七壮。”

- 穴道范围较大。

- 勿深针,一寸针。(深处有根筋)

- 无所补泻。

- 妇科名穴。

- 血海:血,指气血。海,百川皆归之处。血海者,方其可以统血摄血也。太阴为多血少气之脏,又与多气多血之阳明为表里,故可以治血症见长。

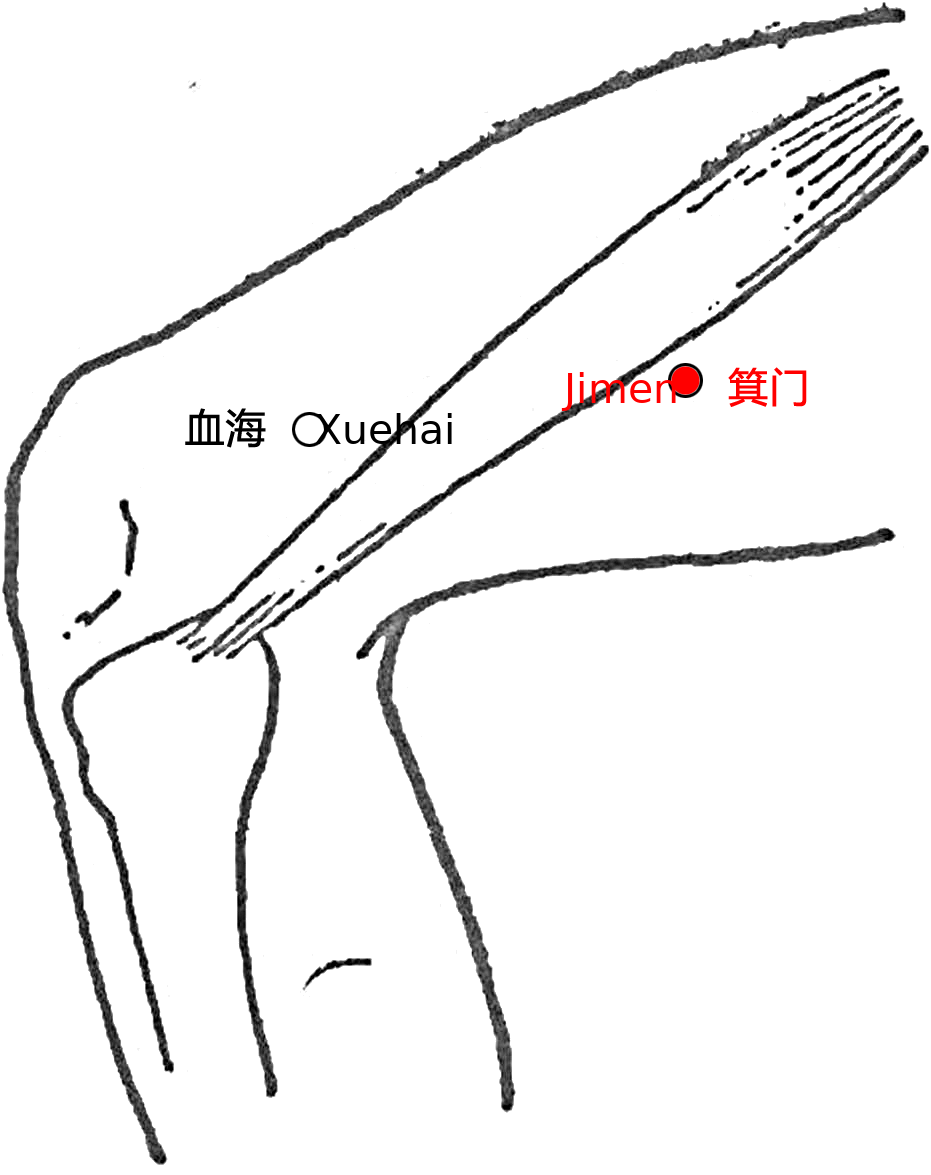

箕门

-

图示

-

穴位

- 血海上五寸筋间。

- 鱼腹上越筋间,阴股内动脉应手。

- 一云股上起筋间。

- 《铜人》灸三壮。

-

功效

- 主淋小便不通,遗溺,鼠鼷肿痛。

-

备注

- 较少下针,较少用。

- 箕门:箕,簸箕,又星座名,风名。门,出入通达之处。以其必须箕踞取穴,及可治下肢之风病也。簸箕是扫除的用具,其形前大后小。张腿而坐称为箕踞,是不端之状。穴在股内侧上方,必须张腿取穴,是因取穴的体位而得名。穴能治疗下肢的风病。

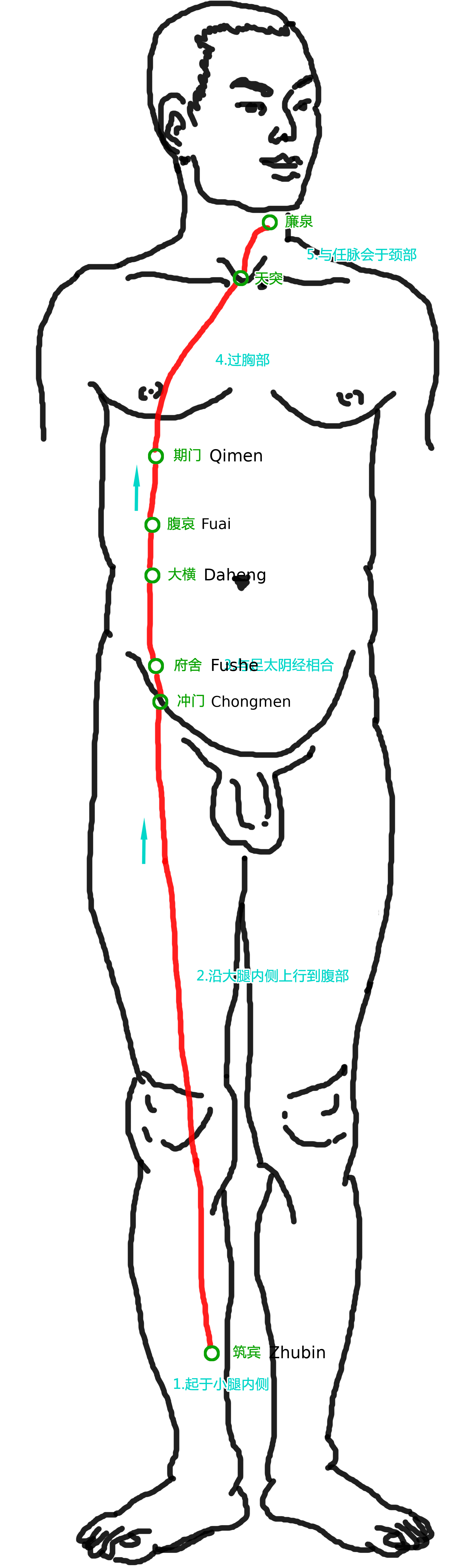

冲门

-

图示

-

穴位

- 曲骨外开四寸。

- 府舍下一寸,横骨两端约中动脉,去腹中行各四寸半。

- 《铜人》针七分,灸五壮。

-

功效

- 主腹寒气满,腹中积聚疼,癃,淫泺,阴疝,妇人难乳,妊娠子冲心,不得息。

-

备注

- 一名上慈宫。

- 胎儿出生后,胎盘下不来时,下针冲门。

- 冲门:冲,指冲动,上冲,能主腹有逆气上冲及妊娠子气上攻诸病。门,出入通达之处。下腹逆气上冲诸病常从此起,可与气冲互观。

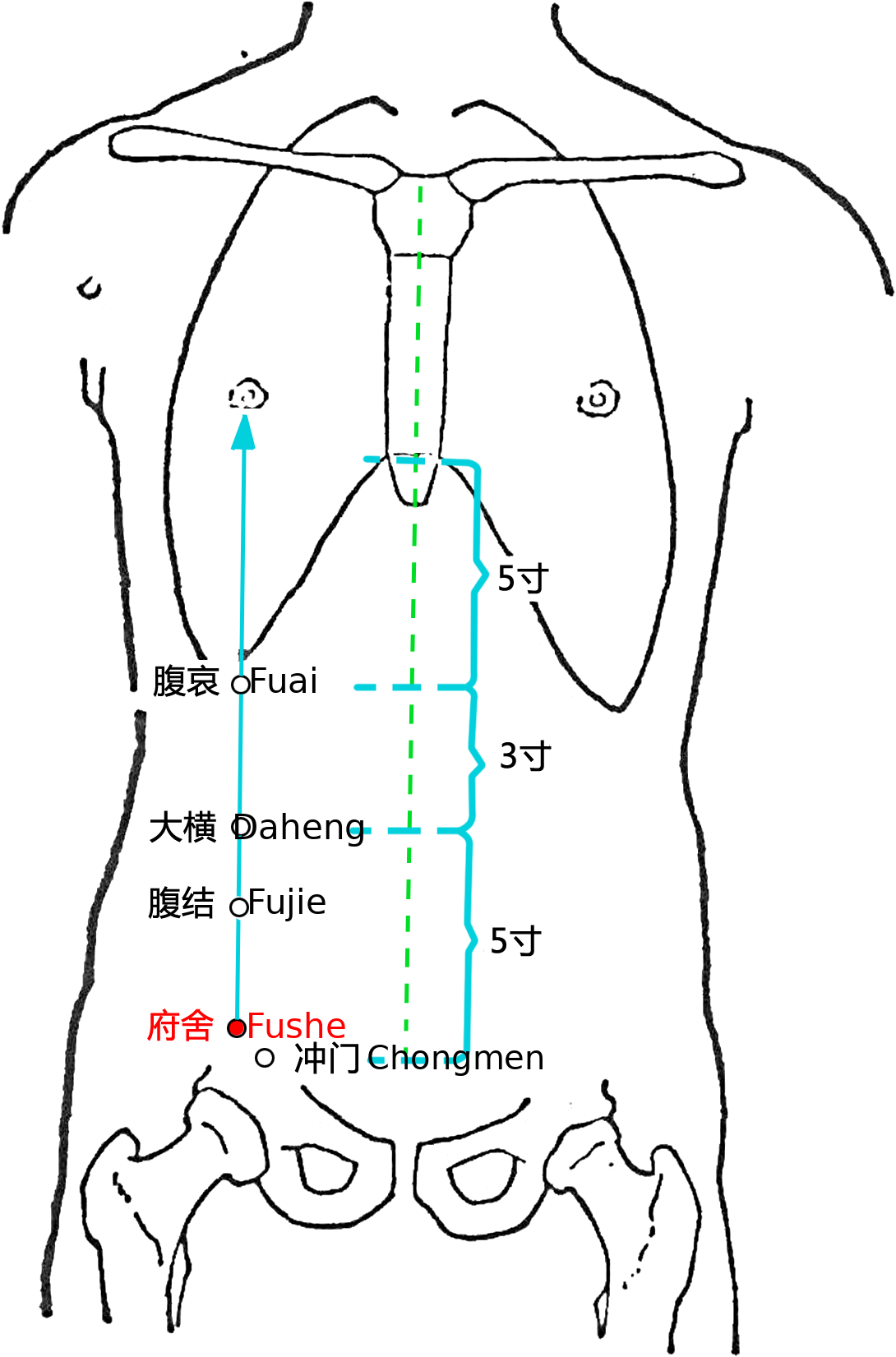

府舍

-

图示

-

穴位

- 中极外开四寸。

- 腹结下三寸,去腹中行各四寸半。

- 《铜人》灸五壮,针七分。

-

功效

- 主疝瘕,痹中急疼,循胁上下抢心,腹满积聚,厥气霍乱。

-

备注

- 足太阴、厥阴、阴维之会。三脉上下一一入腹,络脾肝,结心肺,从胁上至肩,此太阴郄,三阴阳明之别。

- 用于近取穴。

- 府舍:府,指脏腑。舍,可以居住安息之处。意为穴下乃脏腑所居之处,亦属泛指腹腔而言。

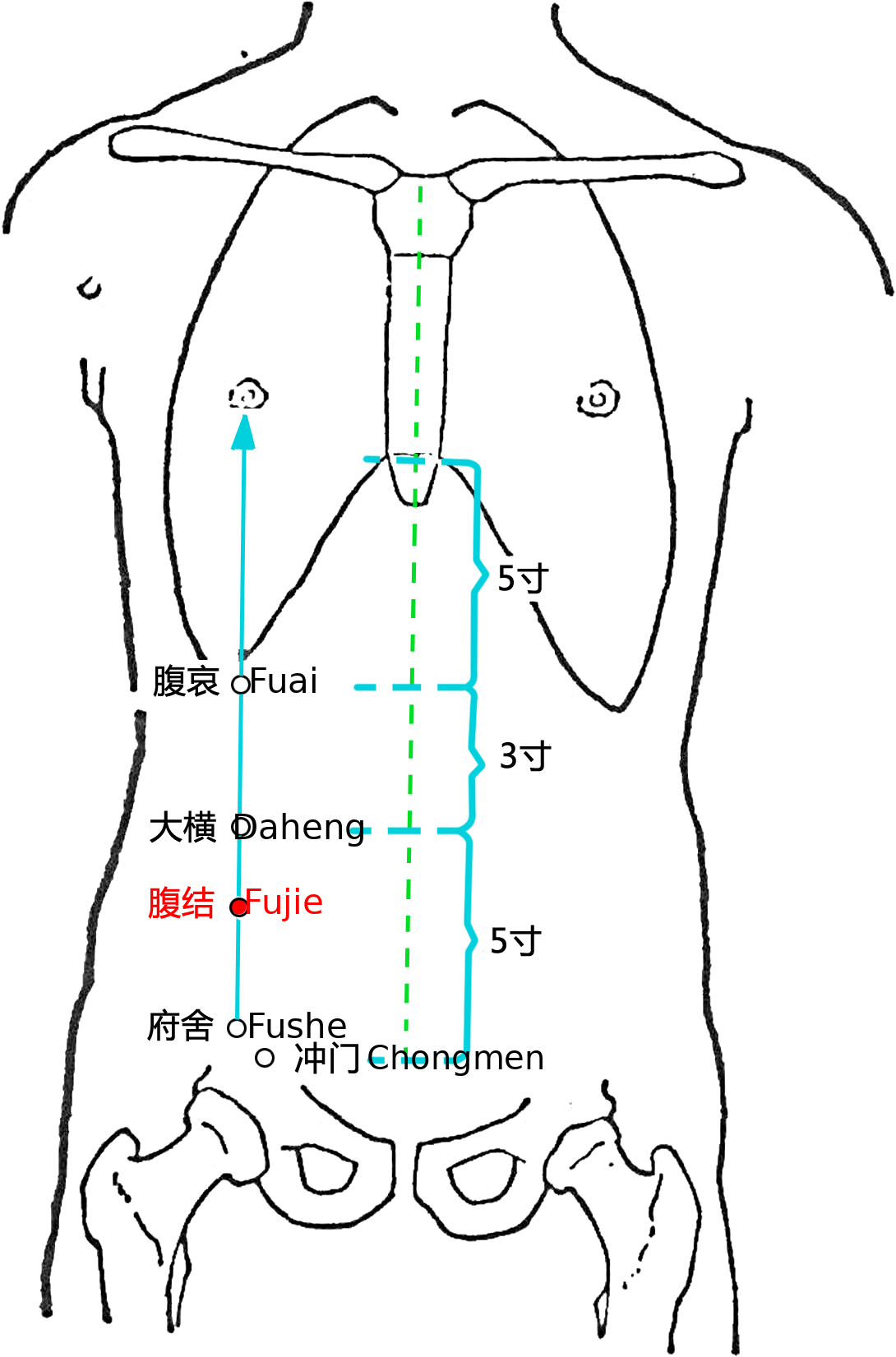

腹结

-

图示

-

穴位

- 石门外开四寸。

- 大横下一寸三分,去腹中行各四寸半。

- 《铜人》针七分,灸五壮。

-

功效

- 主咳逆,绕脐痛,腹寒泻利,上抢心,咳逆。

-

备注

- 一名肠窟。

- 用于近取穴。

- 腹结:腹,指腹腔。结,指结聚,结束,收敛,弯曲。以其可治腹中痛结及滑泄诸病。结,曲也。亦象肠之盘曲。故肠之痛结者可舒,而滑泄者亦可敛也。且位于约当腹部结束衣带之处,亦可作为腹结之一说。

大横

-

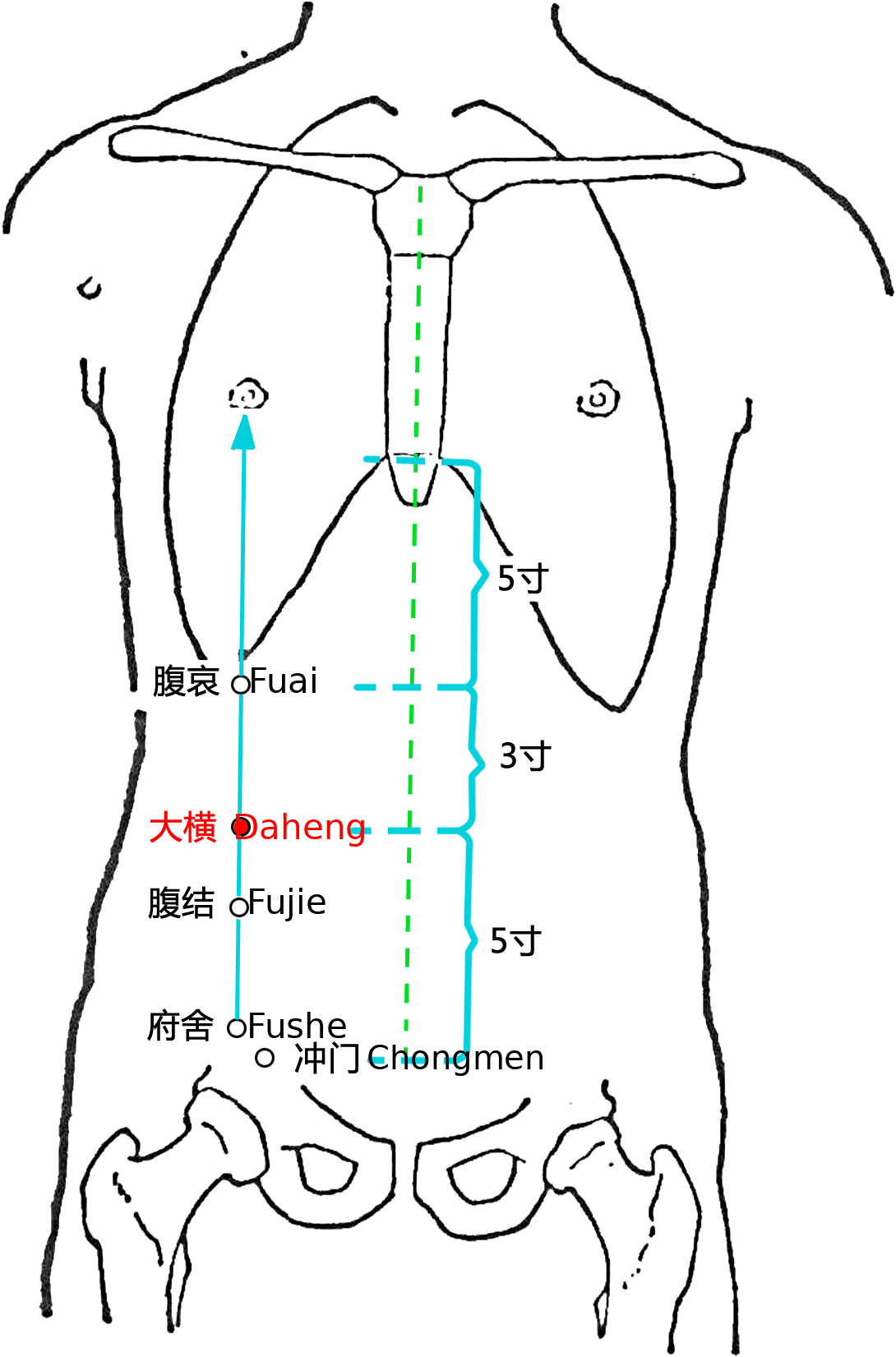

图示

-

穴位

- 神阙外开四寸。

- 腹哀下三寸五分,去腹中行各四寸半。

- 《铜人》针七分,灸五壮。

-

功效

- 主大风逆气,多寒善悲,四肢不可举动,多汗洞痢。

-

备注

- 足太阴、阴维之会。

- 用于近取穴。

- 大横:大,长大,又指人。横,纵横,又指脐。言其横居长大人身之中,脐旁之大横纹中也。

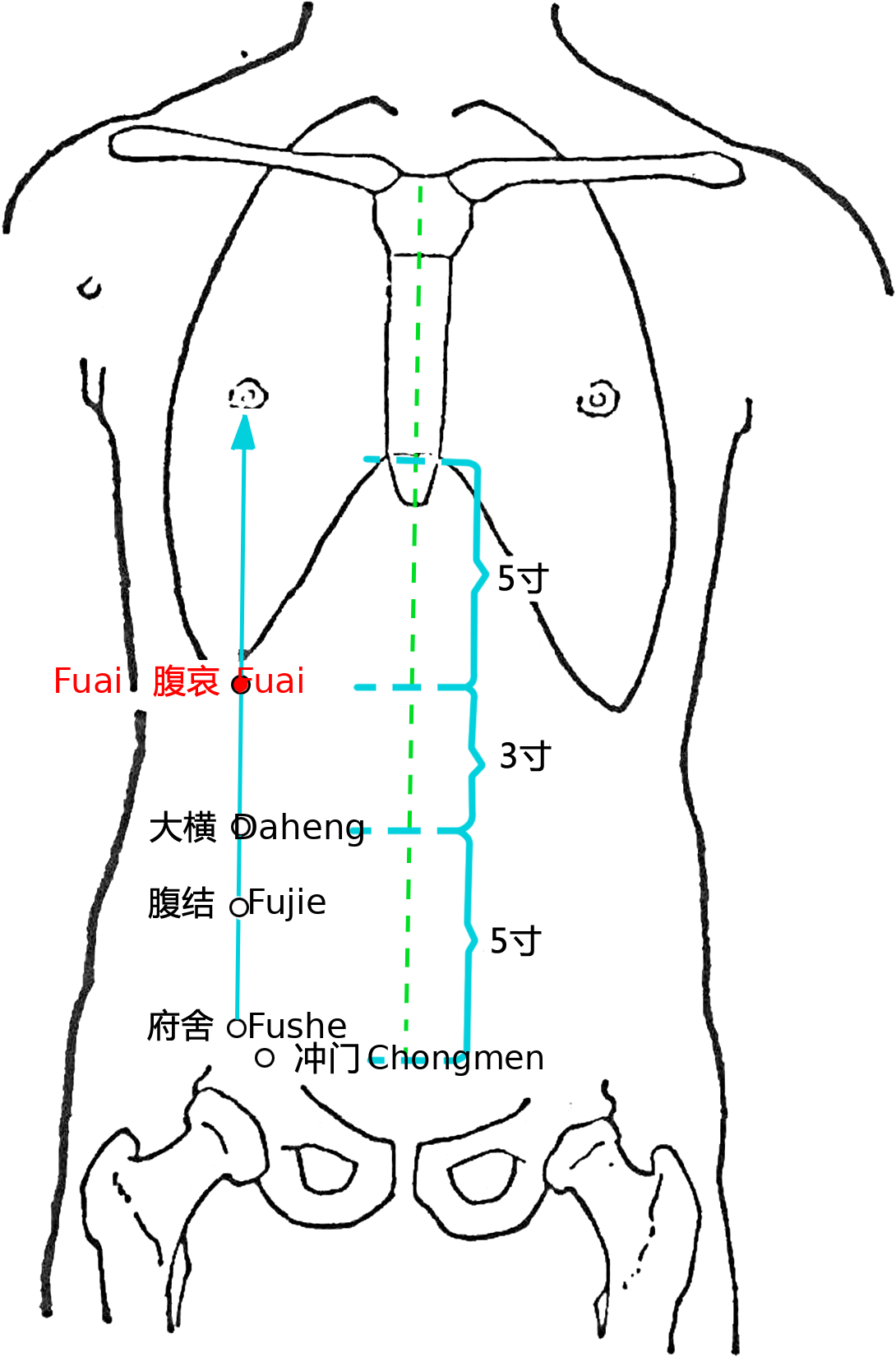

腹哀

-

图示

-

穴位

- 建里外开四寸。

- 日月下一寸五分,去腹中行各四寸半。

- 《铜人》针三分。

-

功效

- 主寒中食不化,大便脓血,腹中痛。

-

备注

- 足太阴、阴维之会。

- 腹哀:腹,腹腔,也是重复和富有之意。哀,哀痛,也是爱护之意。指腹裹肠胃,为土气之所在,须加爱护以免腹中哀痛,而腹中哀痛用之亦有效也。

食窦

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开六寸,天溪下一寸六分肋骨间,隔一个肋骨。

- 天溪穴下隔一肋骨间处。天溪穴下一寸六。

- 天溪下一寸六分,去胸中行各六寸,举臂取之。

- 《铜人》针四分,灸五壮。

-

功效

- 主胸胁支满,膈间雷鸣,常有水声,膈痛。

-

备注

- 食窦:食,指食物与饲养。窦,指洞穴与水道。意为穴乃婴儿食物之所出与乳汁之水道也。

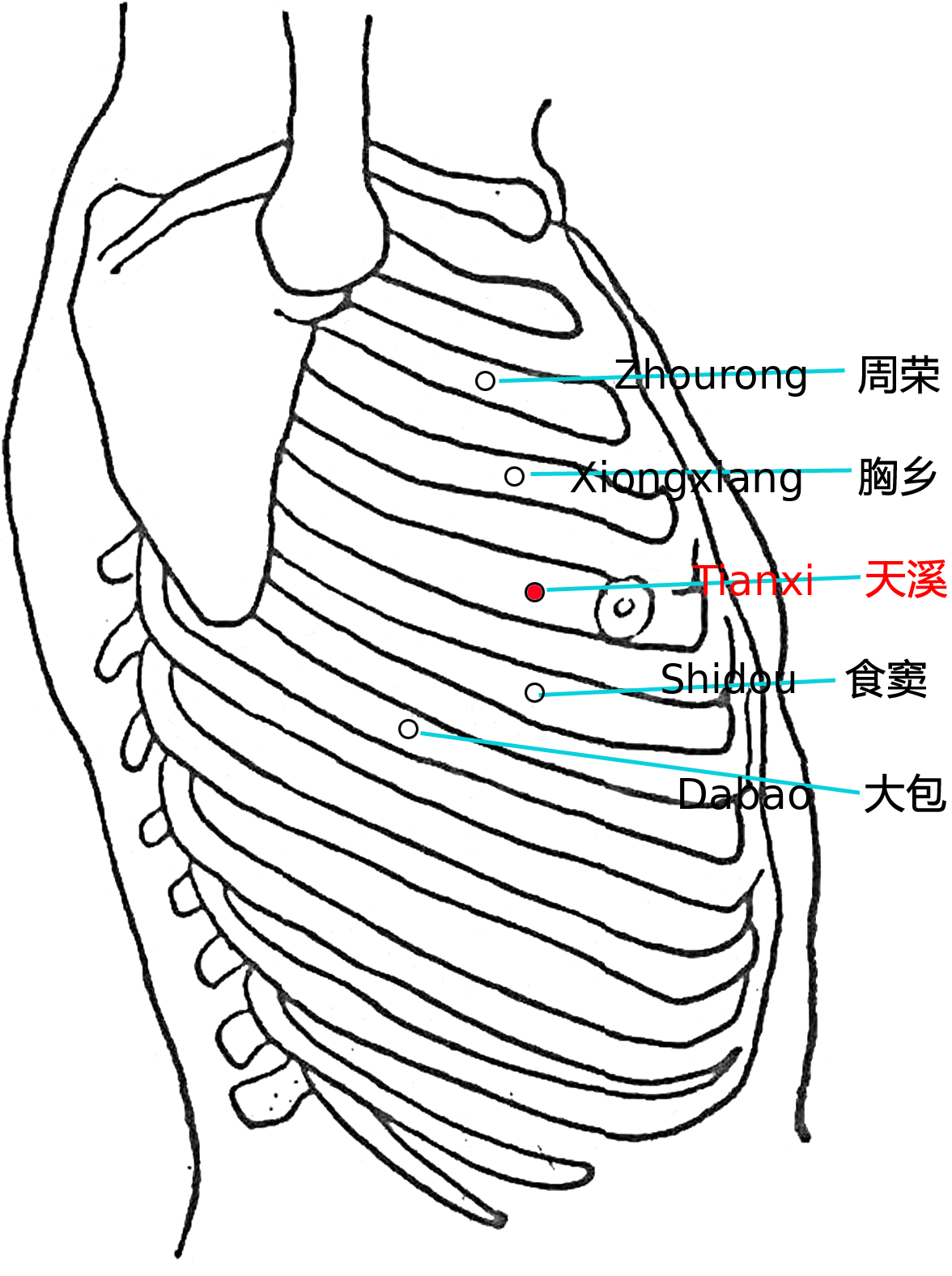

天溪

-

图示

-

穴位

- 乳中外开两寸。

- 胸乡下一寸六分陷中,去胸中行各六寸,仰而取之。

- 《铜人》针四分,灸五壮。

-

功效

- 主胸中满痛,贲膺,咳逆上气,喉中作声,妇人乳肿(疒貴)痈。

-

备注

- 天溪:天,指天气与人身之上部。溪,是山洼流水之沟;又筋膜之连接处,即古之所谓“肉之小会”。天气通于肺,泛指为肺气流通之处。

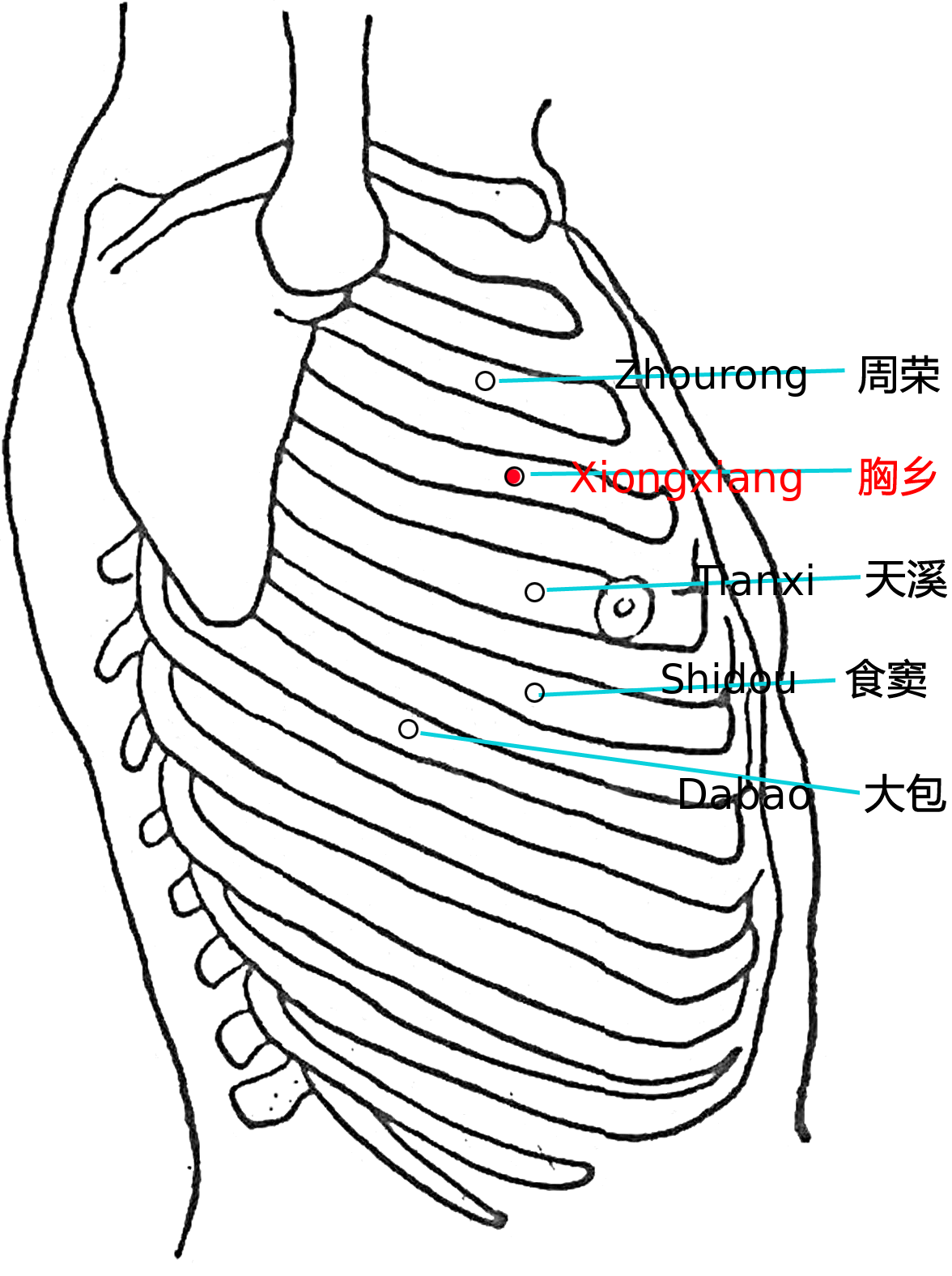

胸乡

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开六寸,天溪上一寸六分肋骨间,隔一个肋骨。

- 周荣下一寸六分,去胸中行各六寸,仰而取之。

- 《铜人》针四分,灸五壮。

-

功效

- 主胸胁支满,引胸背痛不得卧,转侧难。

-

备注

- 胸乡:胸,指胸部。乡,指两肋之间或广大的胸廓。以穴居肋间与胸廓而言。两阶之间谓之乡。乡又是指面积广阔的地区。穴居两肋之间,正有两阶之象。亦可泛指广阔的胸廓为胸乡。

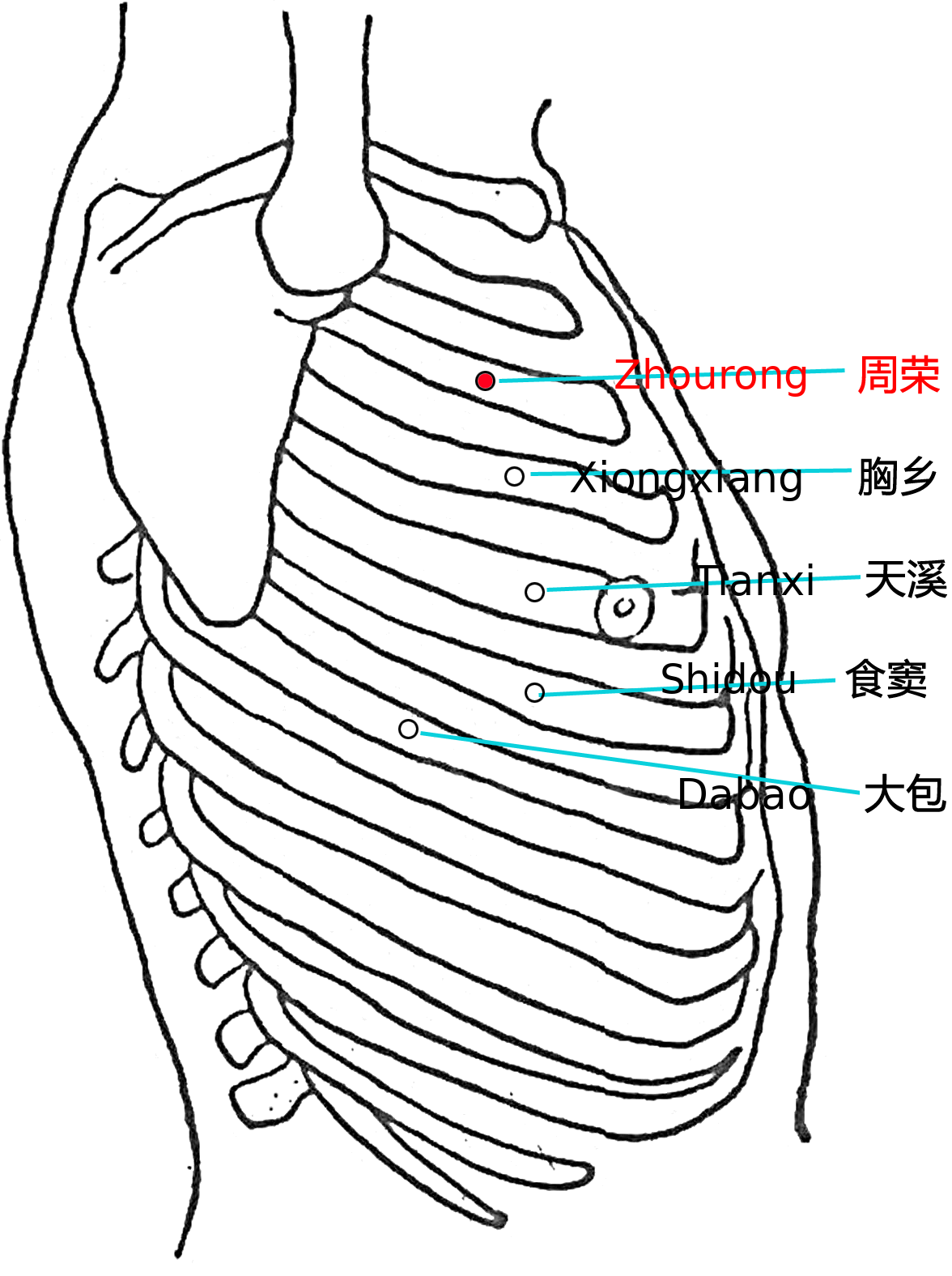

周荣

-

图示

-

穴位

- 任脉旁开六寸,中府下一寸六分肋骨间。

- 中府下一寸六分,去胸中行各六寸,仰而取之。

- 《铜人》针四分。

-

功效

- 主胸胁满不得俯仰,食不下,喜饮。咳唾秽脓,咳逆,多淫。

-

备注

- 周荣:周,周身,周遍。荣,荣茂,荣养。周荣者,言先后天之气可以荣敷周身也。无处不至谓之周,旺盛华茂谓之荣。密雨之云谓之周云。水谷之气谓之荣气。经穴属脾,穴下为肺,先后天之气交会于此。可与其上方之云门、下方之大包互观。

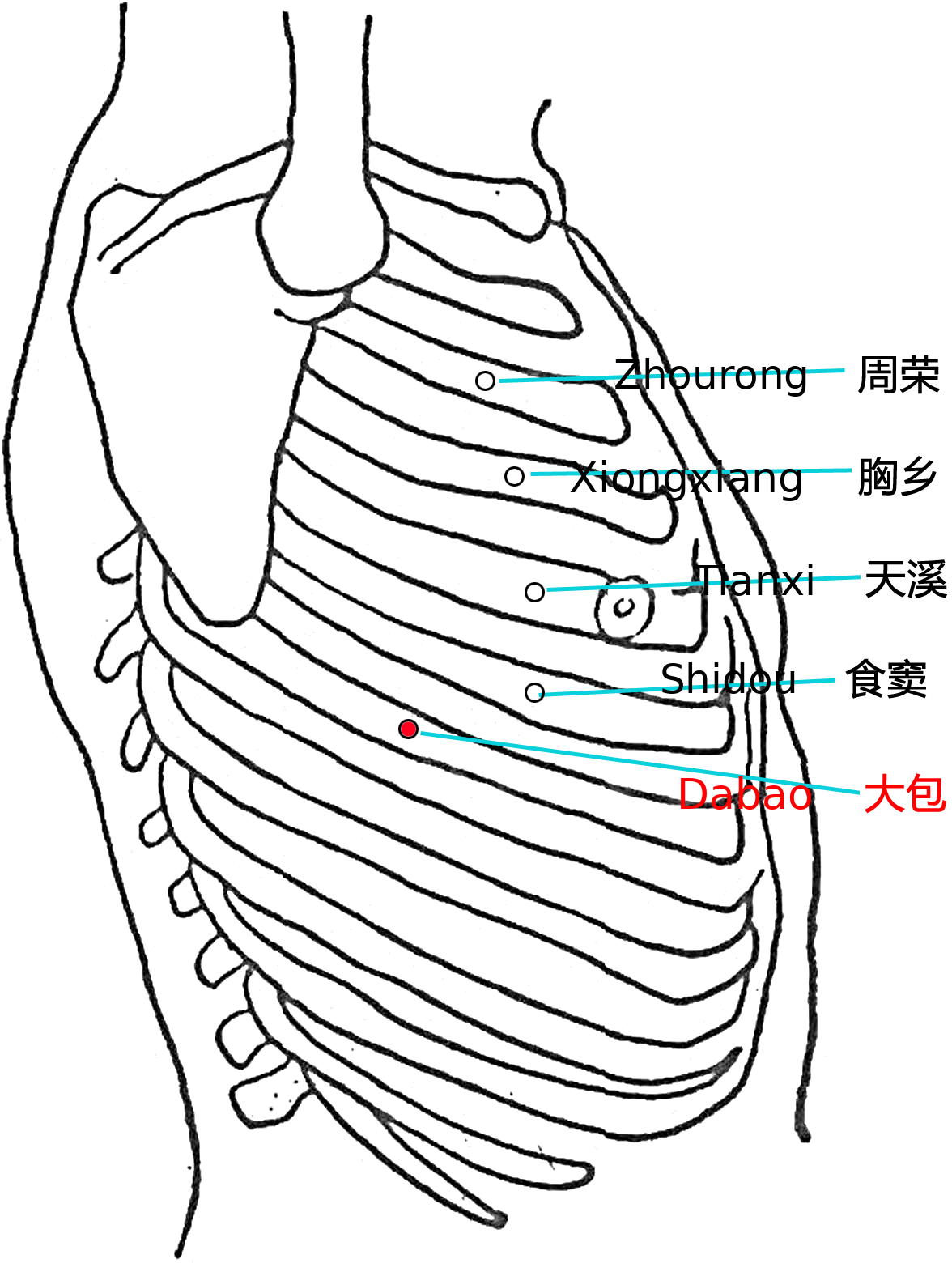

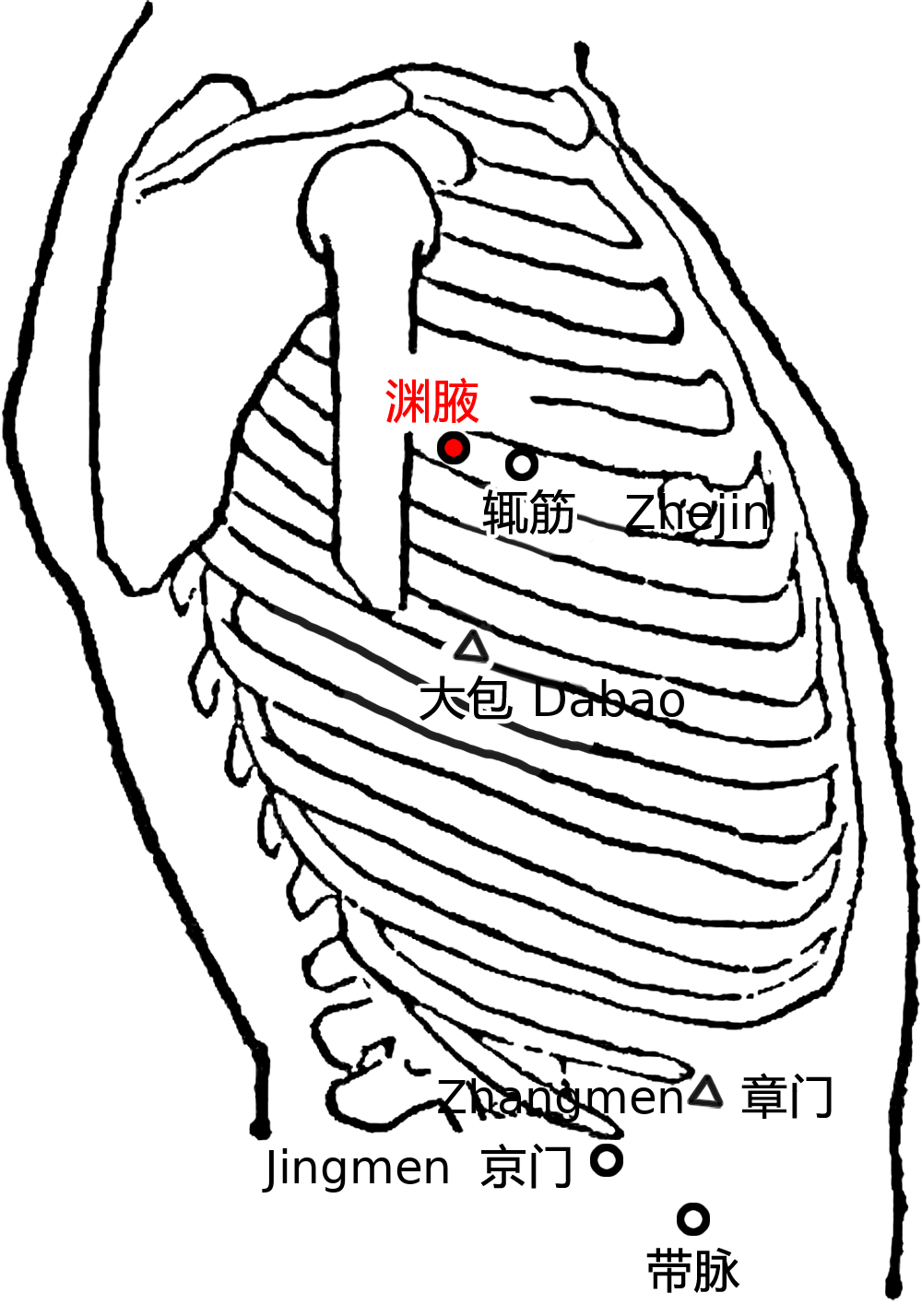

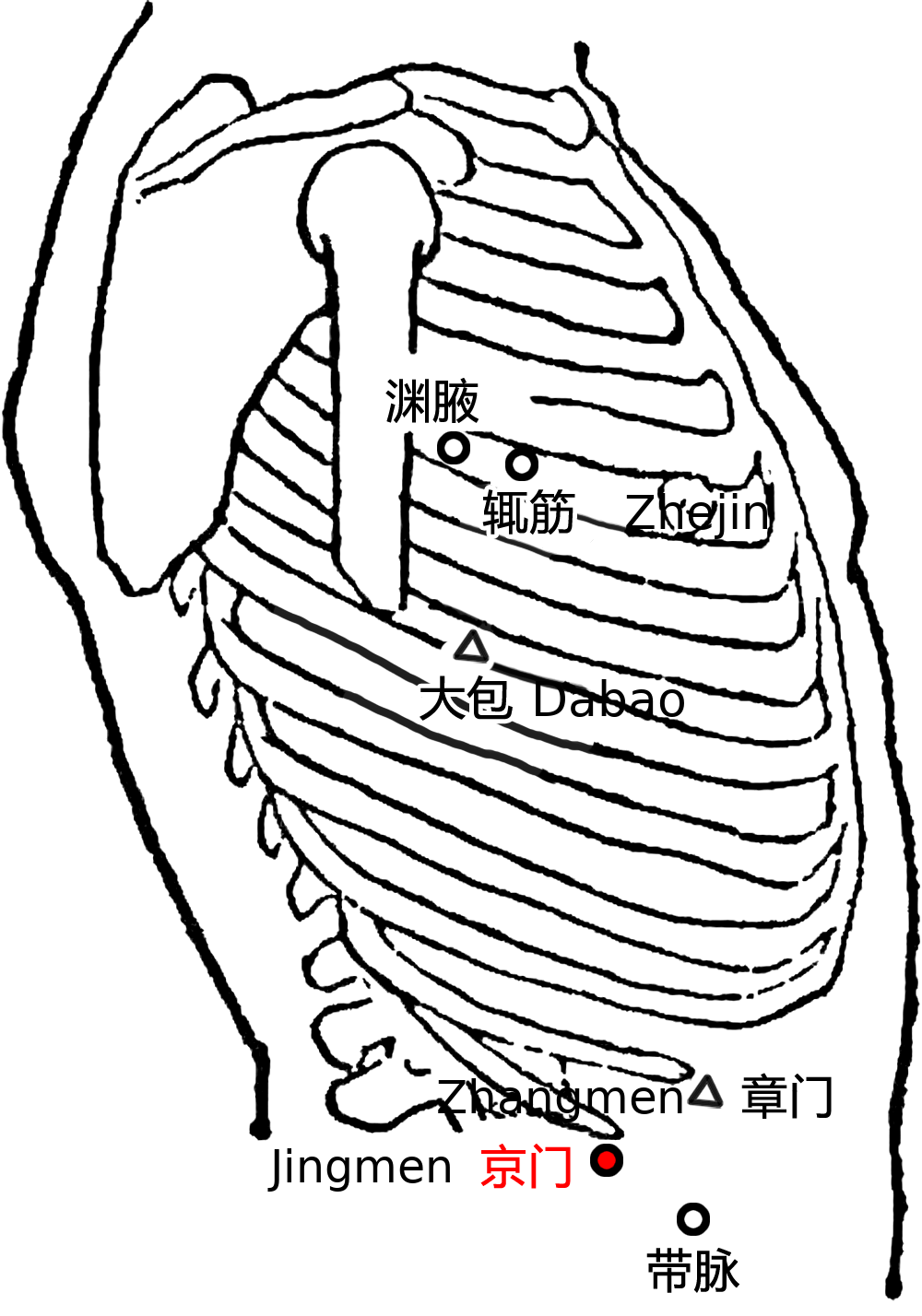

大包

-

图示

-

穴位

- 腋窝正下方六寸。

- 渊液下三寸,布胸胁中出九肋间。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

-

功效

- 主胸胁中痛,喘气,实则身尽痛,泻之;虚则百节尽皆纵,补之。

-

备注

- 脾之大络,总统阴阳诸络,由脾灌溉五脏。

- 大包虚实皆可治。

- 总统全身大络。

- 络道的沟通协调出现问题的时候,会用大包穴去协调。

- 大包穴受重击可致全身无力、瘫痪。

- 脾之大络:

- 脾如水坝,各处的灌溉管道如络,均由大包在管。

- 脾管五脏,就是因为有大包。

- 小肠将吸收的营养转给脾脏。营养分五色(青赤黄白黑),大包正常则将五色营养送于五脏。

- 五色应归位,黑色入骨,白色入肺。..

- 黄疸:脸色发黄,因肝胆有问题,木克土,脾胃吸收营养(黄色)能力变弱,未吸收营养色呈于脸上为黄。

- 大包:大,广大。包,包容,包罗。指广大之人体,为先后天之气所包罗。

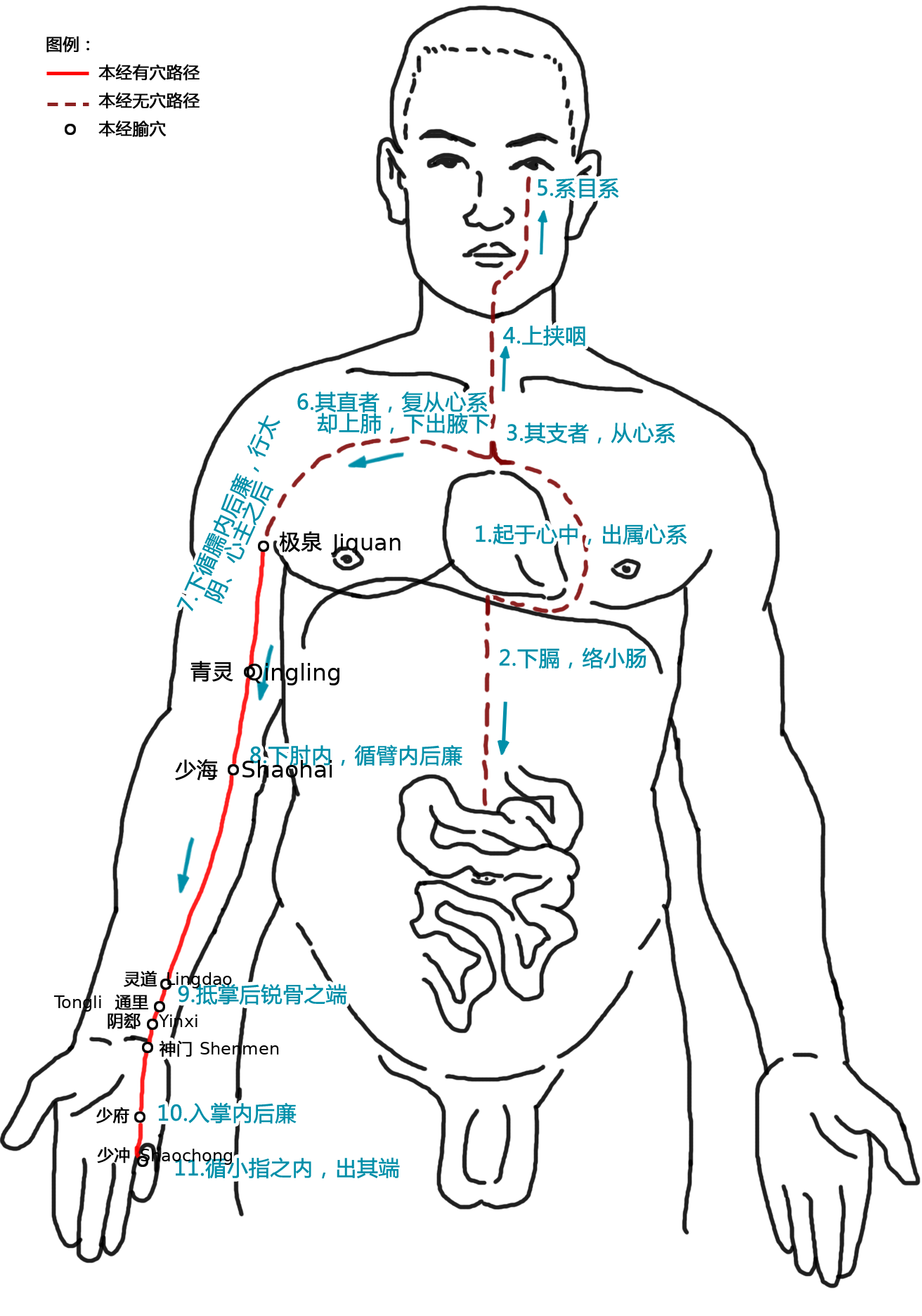

手少阴心经

-

图示

-

循行

- 脉起心中,出属心系,下膈络小肠;

- 其支者,从心系,上侠咽,系目;

- 其直者,复从心系却上肺,出腋下,下循臑内后廉,行太阴心主之后��,下肘内廉,循臂内后廉,抵掌后锐骨之端,入掌内后廉,循小指之内,出其端。

-

歌括

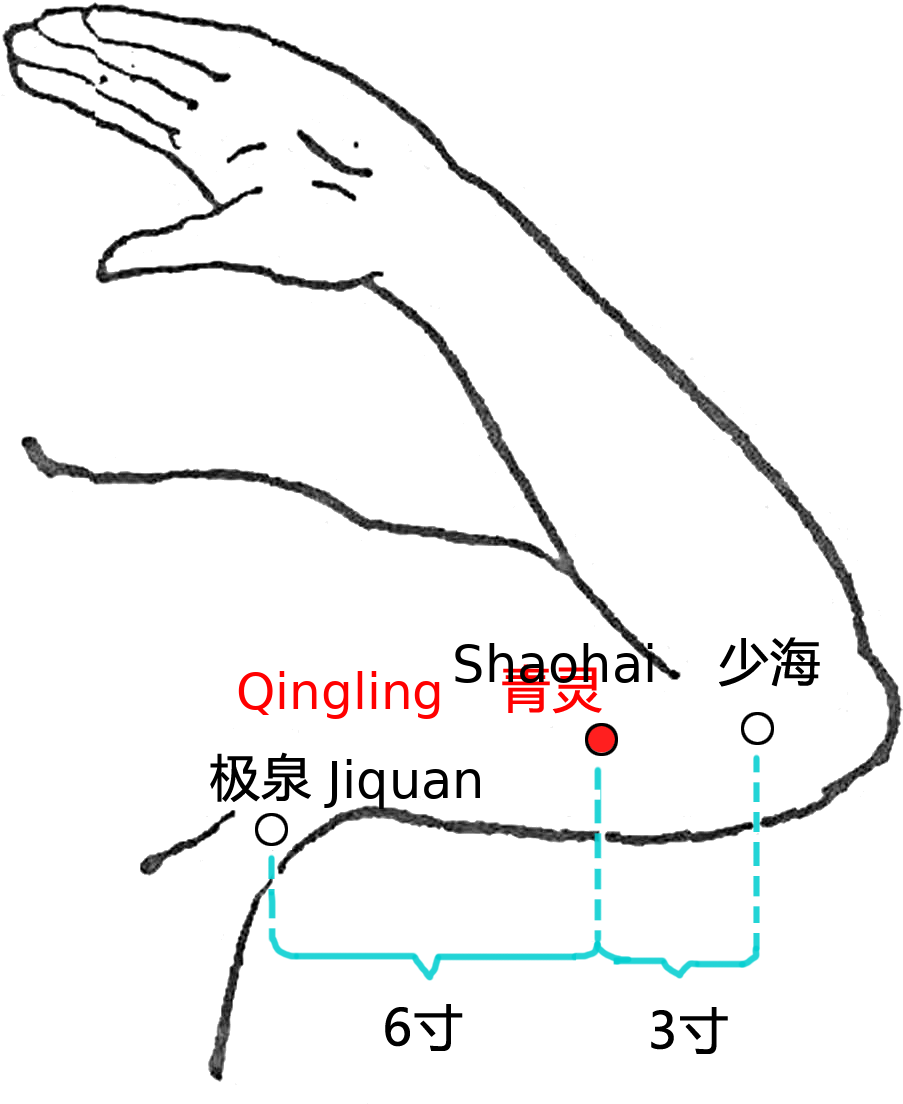

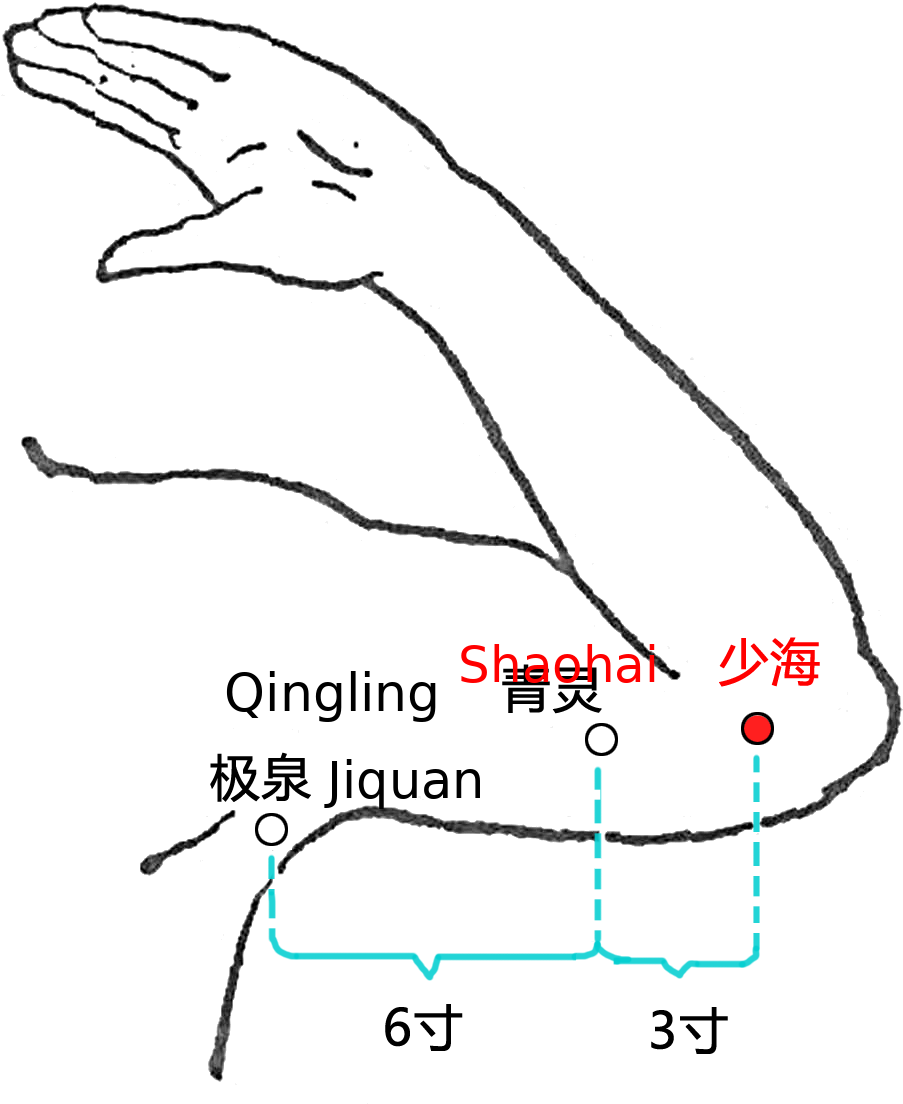

- 九穴午时手少阴,极泉青灵少海深,

- 灵道通里阴郄邃,神门少府少冲寻。

-

五俞歌

- 心经少冲木母寄,少府火本解穴奇,

- 神门土子俞代原,阴郗郗穴络通里,

- 灵道经金肾筋内,少海合水补井宜。

-

备注

- 心经属火,阴火。

- 君主之官,不受病。

- 心脏之病都在心包膜上。

- 心脏管的东西很多(女子月经等),要尽可能保护心脏(心平气和)。

- 心藏神。要守心神,稳情绪。

- 心中一滴血,心脏中总有一滴血,这滴血藏神。收到惊吓等可能会失掉(中医有方法可以找回,可用中药方法补回),导致失眠。

- 失眠吃安眠药,会抑制心脏(因为睡眠由心脏在管),长时间会导致失神。(导致抑郁等)

- 整晚睡不好,心脏问题。

- 心脏热通过血管传到小肠,两者同温、同速、同压时,会使腹部保持扁平,如果心脏传递给小肠的火未能全部集中于小肠,则啤酒肚。

- 心脏在管人的体重、腰围。

- 过胖都是心脏有问题。减肥要强心脏,心脏热导到小肠,开始燃烧周边的脂肪。

- 减肥药取代了心脏的工作,长时间心脏受到损伤。(例:减肥药导致心脏瓣膜损伤)

- 五音:宫商角徵(zhi3)羽。

- 心脏徵音。在声为“呵”。徵音即“呵”。

- 心主喜。

- 万事勿过。

- 恐胜喜。

- 心气过与不足都影响睡眠。

- 心脏其华在面。两颊的气色:

- 心脏实证:两颊通红、鲜红,壮热。因心脏不受来自脾的红色营养,��营养色会反逆到脸上;

- 心脏虚证:两颊沧暗、苍白,无血色;

- 多气少血,午时气血注此。

- 《内经》曰:“心者,君主之官,神明出焉。”

- 心者,生之本,神之变也。其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

- 南方赤色,入通于心,开窍于舌,藏精于心。故病在五脏,其味苦,其类火,其畜羊,其谷黍,其应四时,上为荧惑星,是以知病之在脉也;其音徵,其数七,其臭焦,其液汗。

- 南方生热,热生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾,心主舌。其在天为热,在地为火,在体为脉,在脏为心,在声为笑,在变动为忧,在志为喜。喜伤心,恐胜喜,热伤气,寒胜热,苦伤气,咸胜苦。

- 心经阴火,小肠经阳火。

- 心小肠相里表,心经的问题可以在小肠经上治,反之亦然。

- 《导引本经》:“夫心乃一身之主宰,生死之路头也。是故心生则种种欲生,而神不入气;心静则种种欲静,而神气相抱也。

- 故人常宜燕居静坐,调心息气,食热戒冷,常要两目垂廉,迈光内照,降心火于丹田,使神气相抱。故太玄养初曰:「藏心于渊,美厥灵根。神不外也。心牵于事,则火动于中矣。心火夏令正旺,脉本洪大,若缓是伤暑,至晚少餐饮食,睡勿挥扇,风邪易入。」

- 昔邝子元有心疾,或曰:“有僧不用符药,能治心疾。”元叩其僧,曰:“贵恙起于烦恼,烦恼生于妄想,夫妄想之来,其机有三:或追忆数十年前荣辱恩仇,悲欢离合,及种种闲情,此是过去妄想也。或事到眼前,可以顺应,却又畏首畏尾,三番四复,犹豫不决,此是现在妄想也。或期望日后富贵皆如愿,或期望功成名遂,告老归田;或期望子孙登庸,以继书香,与夫一切不可必成,不可必得之事,此是未来妄想也。三者妄想,忽然而生,忽然而灭,禅家谓之幻心。能照见其妄,而斩断念头,禅家谓之觉心。故曰:「不患念起,惟患觉迟,此心若同太虚,烦恼何处安脚?」”又曰:“贵恙亦原于水火不交,凡溺爱冶容,而作色荒,禅家谓之外感之欲。夜深枕上,思得冶容,或成宵寐之变,禅家谓之内生之欲。二者之欲,绸缪染着,消耗元精。若能离之,则肾水自然滋生,可以上交于心。至若思索文字,忘其寝食,禅家谓之理障。经纶职业,不顾劬劳,禅家谓之事障。二者虽非人欲,亦损性灵,若能遣之,则火不至上炎,可下交于肾。故曰:「尘不相缘,根无所偶,返流全一,六用不行。」”又曰:“苦海无边,回头是岸。”子元如其言,乃独处一室,扫空万缘,坐静月余,心疾如失。

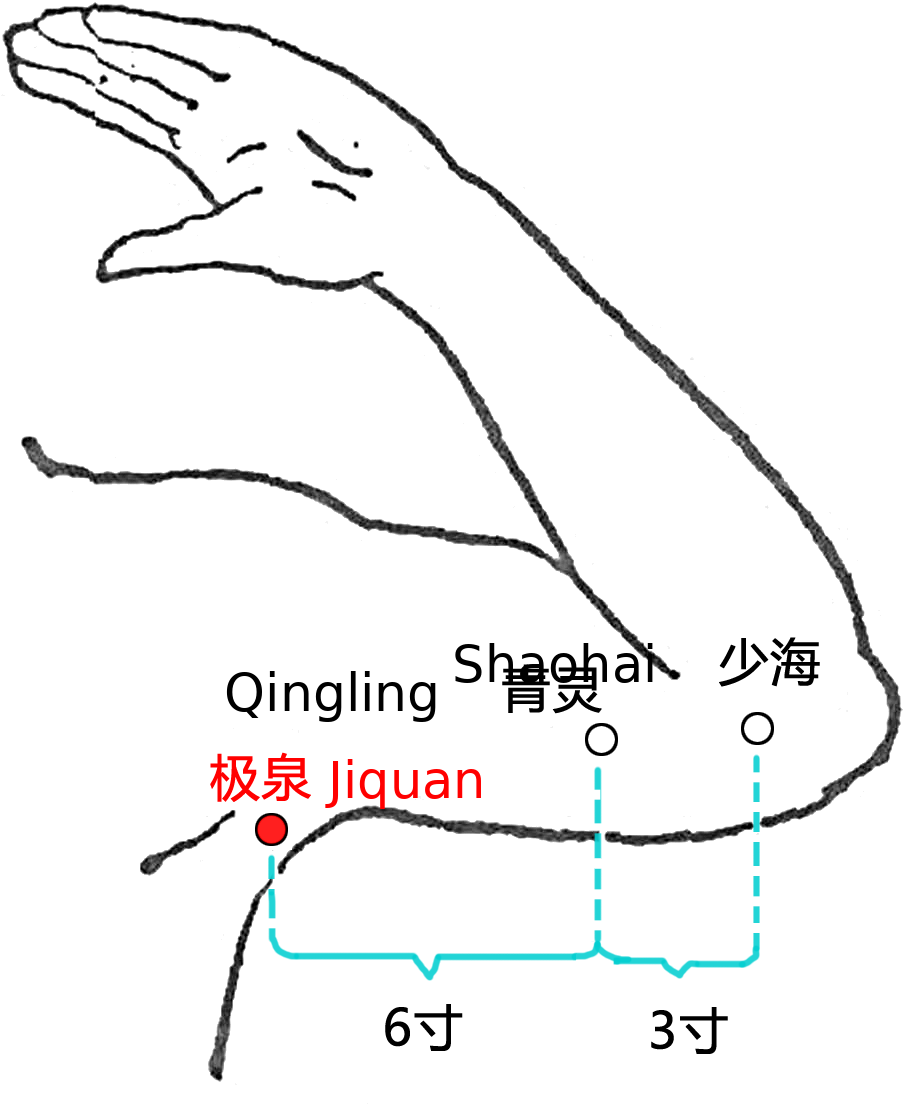

极泉

-

图示

-

穴位

- 腋窝正下方筋间。(正上方为肩髃)

- 臂内腋下筋间,动脉入胸。

- 《铜人》针三分,灸七壮。

-

功效

- 主臂肘厥寒,四肢不收,心痛干呕,烦渴,目黄,胁满痛,悲愁不乐。

-

备注

- 不针,不灸。

- 用于诊断。

- 极泉:极,至高之意。泉,水从窟穴而出,又水源也。象经气有如泉水自高而下也。手少阴之经气自此从高下流,正有极泉之象。

青灵

-

图示

-

穴位

- 少海上三寸。

- 肘上三寸,伸肘举臂取之。

- 《铜人》灸七壮。

- 《明堂》灸三壮。

-

功效

- 主目黄头痛,振寒胁痛,肩臂不举,不能带衣。

-

备注

- 较少用。

- 青灵:青,指神仙,又通清。灵,指神灵,心灵,性灵。青灵者,象心神之清净神妙也。心藏神为阳,又主血为阴。青灵者,阳神阴灵清净神妙之气所聚合也。

少海

-

图示

-

穴位

- 手肘弯曲时,内侧横纹头与肘尖中点出。(外侧为曲池)

- 肘内廉节后,大骨外,去肘端五分,屈肘向头得之。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

- 甄权云:“不宜灸,针五分。”

- 《甲乙》针二分,留三呼,泻五呼,不宜灸。

- 《素注》灸五壮。

- 《资生》云:“数说不同,要之非大急不灸。”

-

功效

- 主寒热齿龋痛,目眩发狂,呕吐涎沫,项不得回顾,肘挛腋胁下痛,四肢不得举,齿痛,脑风头痛,气逆噫哕,瘰疬,心疼,手颤健忘。

-

备注

- 一名曲节。

- 心经合穴,属水,补穴。(心经井穴属木,母穴)

- 补井当补合,(补井合)

- 泻井当泻荣。(泻井荣)

- 少海:少,指手少阴心经。海,百川皆归之处。少海,古地名。喻为手少阴心经所入为合之海也。

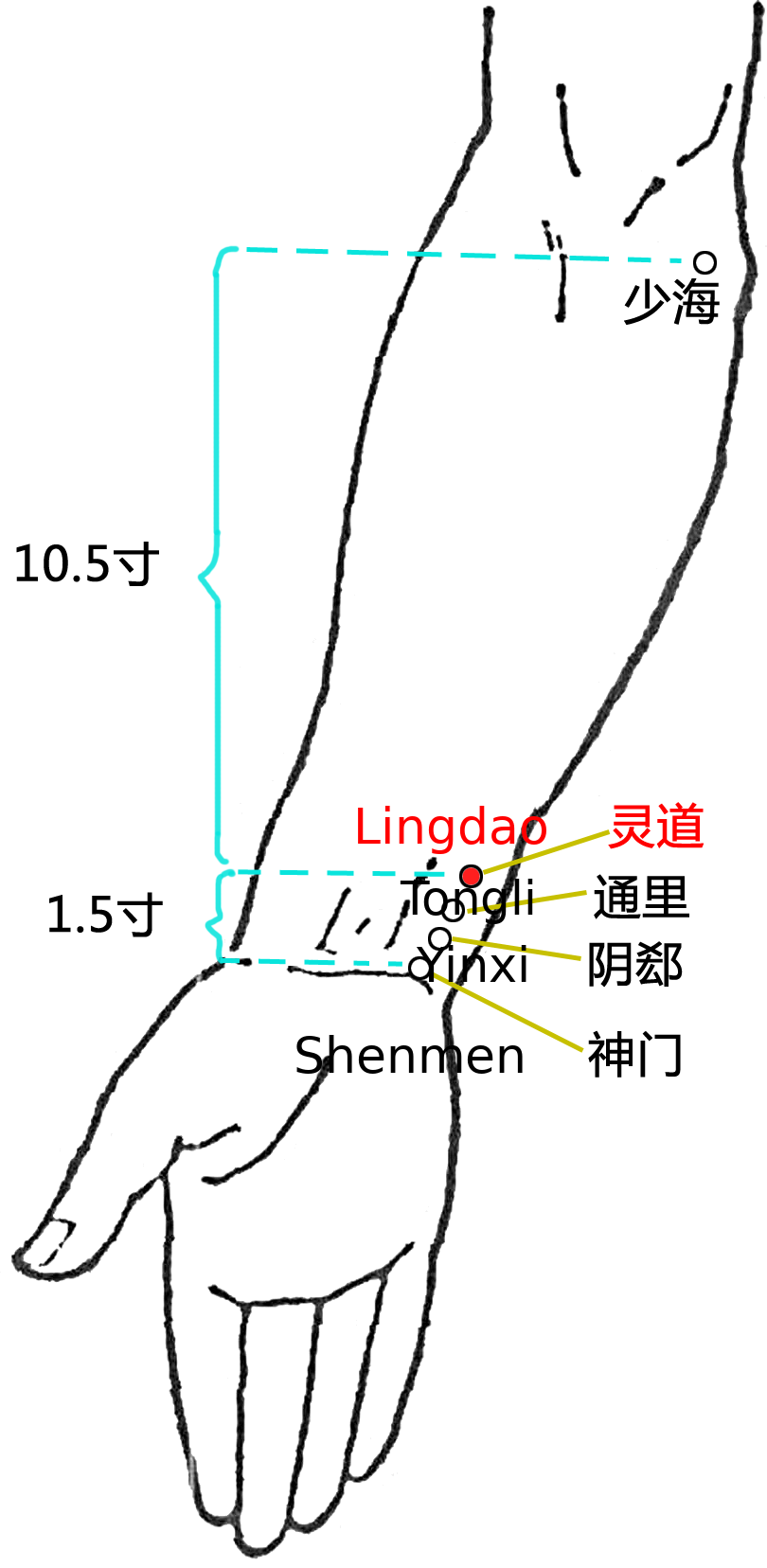

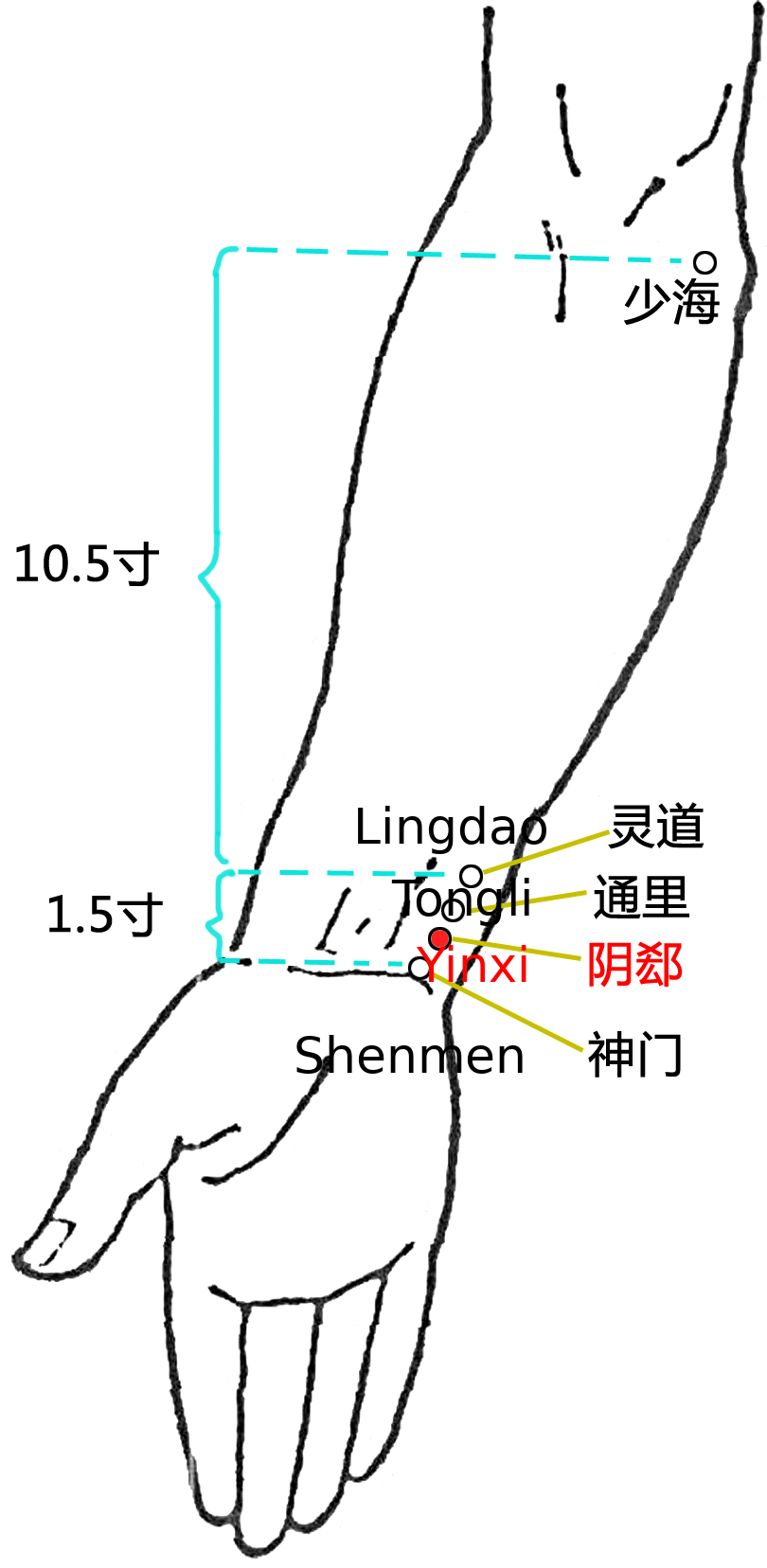

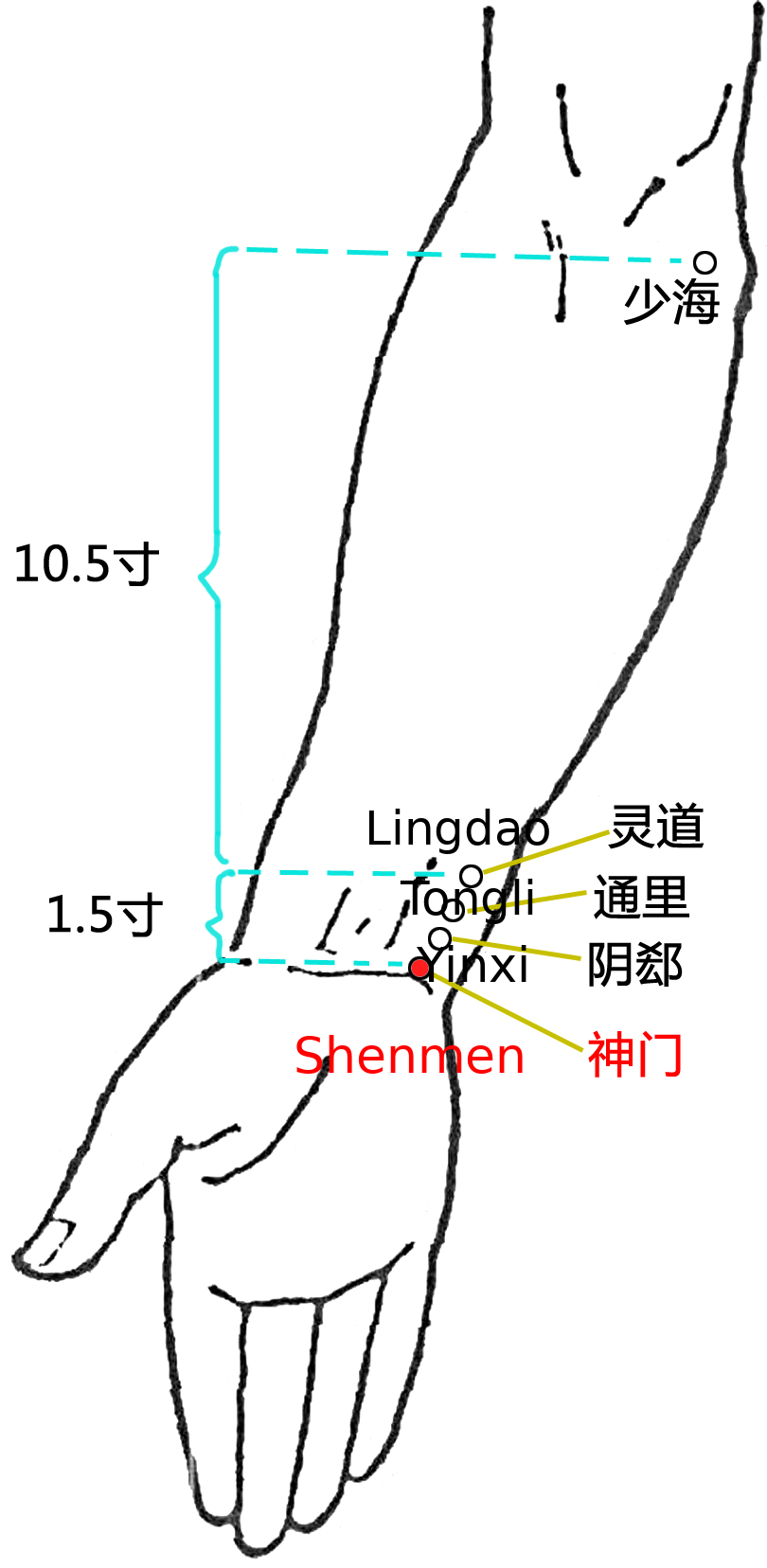

灵道

-

图示

-

穴位

- 神门上一寸半。

- 通里上半寸。

- 掌后一寸五分。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主心痛,干呕,悲恐,相引瘛瘲,肘挛,暴喑不能言。

-

备注

- 心经经穴,属金。

- 下针:单取为直针。

- 灵道:灵,指神灵,心灵,性灵。道,大道,道理,道路,通道。指手少阴之心灵,乃人身阴阳交会之大道。道为万物之所由,灵为一身之主宰,神灵有道,则形有所禀,气有所归矣。可与青灵互参。

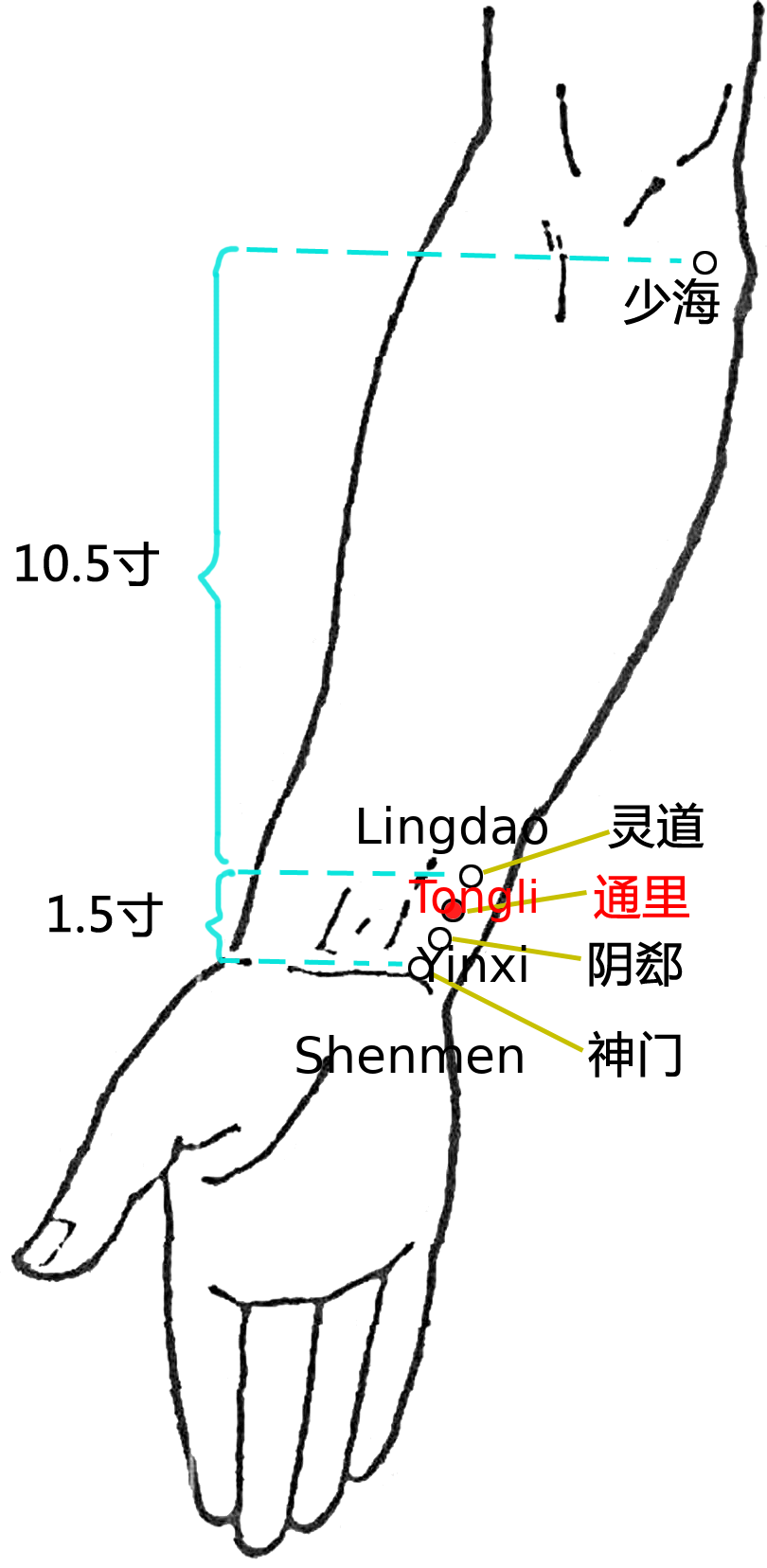

通里

-

图示

-

穴位

- 神门上一寸。

- 阴郄上半寸。

- 掌后一寸陷中。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

- 《明堂》灸七壮。

-

功效

- 主目眩头痛,热病先不乐,数日懊憹,数欠频呻悲,面热无汗,头风,暴喑不言,目痛心悸,肘臂臑痛,苦呕喉痹,少气遗溺,妇人经血过多崩中。实则支满膈肿,泻之。虚则不能言,补之。

-

备注

- 心经络穴。别走太阳小肠经。

- 下针:单取为直针。

- 通里:通,通达,通畅。里,邻里。以其能通达手少阴太阳之里也。穴能通达少阴之里,又与太阳相邻接,而为少阴太阳之络穴,能深入腹里而下达小肠也。

阴郄

-

图示

-

穴位

- 神门上半寸。

- 掌后脉中,去腕五分。

- 《铜人》针三分,灸七壮。

-

功效

- 主鼻衄吐血,洒淅畏寒,厥逆气惊,心痛霍乱,胸中满。

-

备注

- 心经郄穴。

- 下针:单取为直针。

- 阴郄:阴,指手少阴经。郄,孔穴的通称,又指郄穴。为手少阴郄之简称。阴郄为手少阴之郄穴,故别名手少阴郄。

神门

-

图示

-

穴位

- 掌后锐骨端陷中。手腕横纹�与手臂小指侧大筋夹角凹陷处。

- 掌后锐骨端陷中。

- 《铜人》针三分,留七呼,灸七壮。

-

功效

- 主疟心烦,甚欲得冷饮,恶寒则欲处温中。咽干不嗜食,心痛数噫,恐悸,少气不足,手臂寒,面赤喜笑,掌中热而哕,目黄胁痛,喘逆身热,狂悲狂笑,呕血吐血,振寒上气,遗溺失音,心性痴呆,健忘,心积伏梁,大小人五痫。

- 失眠,惊悸,心脏动悸;

- 情志方面,心情不稳,动则生气,心神不守;(让心定下来)

-

备注

- 一名锐中,一名中都。

- 心经俞穴,属土,子穴。

- 心脏实证泻此。

- 下针:朝向少府穴下针。(沿心经方向)

- 东垣曰:“胃气下溜五脏气皆乱,其为病互相出见,气在于心者,取之手少阴之俞神门,同精导气以复其本位。”

- 《灵枢经》曰:“少阴无俞,心不病乎,其外经病而脏不病,故独取其经于掌后锐骨之端。心者五脏六腑之大主,精神之所舍,其脏坚固,邪不能容,容邪则身死,故诸邪皆在心之包络。包络者,心主之脉也。”

- 神门:神,指心神及人身之阳气。门,出入通达之处。道家称目为神门,意为穴乃心神出入通达之处。心为阳中之太阳,心阳为人生的本原。穴为手少阴心经之腧原,自可为心阳出入通达之处。

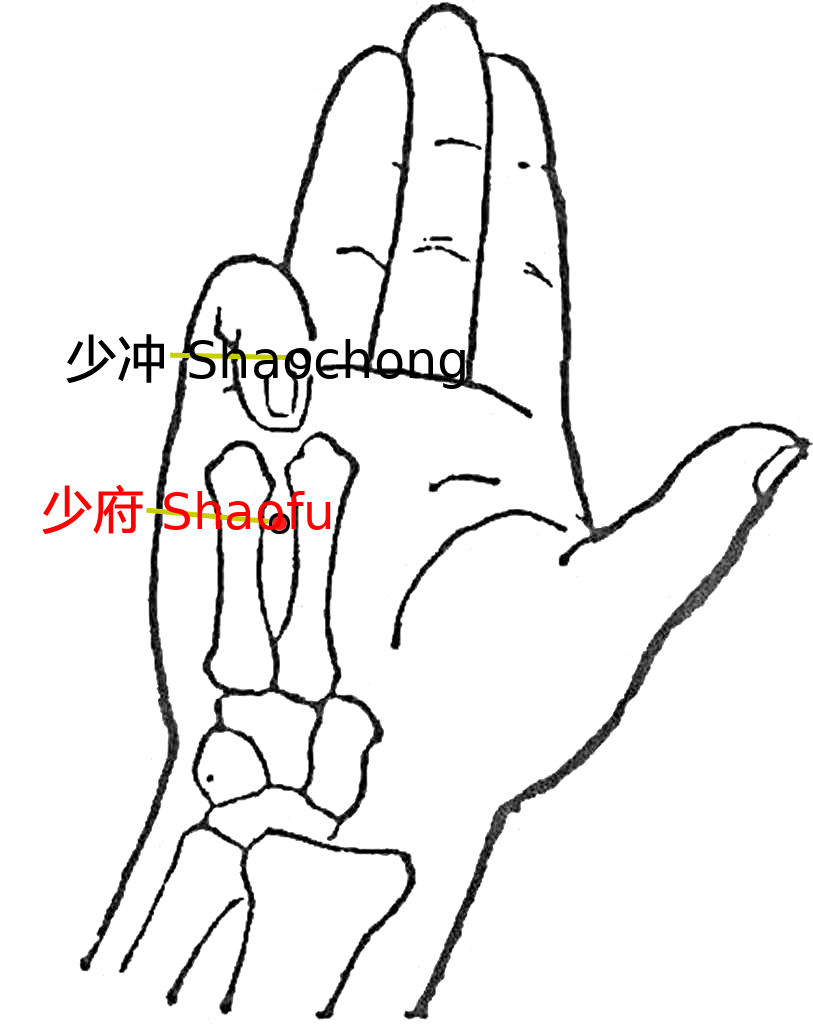

少府

-

图示

-

穴位

- 第四五掌骨间,近指端。握拳��时小指与无名指间所在手掌处。

- 握拳时小指与无名指间所在手掌处(第四五掌骨中间)。(无名指与中指中间为劳宫穴)

- 手小指本节后,骨缝陷中,直劳宫。

- 《铜人》针二分,灸七壮。

- 《明堂》灸三壮。

-

功效

- 主烦满少气,悲恐畏人,掌中热,臂酸,肘腋挛急,胸中痛,手蜷不伸,痎疟久不愈,振寒,阴挺出,阴痒阴痛,遗尿偏坠,小便不利,太息。

-

备注

- 心经荣穴,属火,本穴。

- 心脏病急救大穴。

- 心脏跳停,下针少府。

- 心脏病选穴:少府,关于,巨阙,公孙,涌泉。

- 手的解穴。

- 上半身出血,可针少府。

- 被点穴后(例大包被击),可针少府解穴。

- 脚的解穴:膝盖上旁侧。

- 少府:少,指手少阴心经。府,指府库。少府,古代主收藏的官职名。言穴用可以收摄心神也。

少冲

-

图示

-

穴位

- 小指指甲底端,大拇指侧。

- 手小指内侧,去爪甲角如韭叶。

- 《铜人》针一分,灸三壮。

- 《明堂》灸一壮。

-

功效

- 主热病烦满,上气嗌干渴,目黄,臑臂内后廉痛,胸心痛,痰气,悲惊寒热,肘痛不伸。

-

备注

- 一名经始。

- 心经井穴,属木,母穴。

- 补则补少海。(补井合)

- �张洁古治前阴臊臭,泻肝行间,后于此穴,以治其标。

- 少冲:少,既指手少阴心经,又指经气幼小及小指而言。冲,要冲。为手少阴经经气初出之井穴,又居小指末节之冲要处也。少,小也,幼也。冲,通达也。穴居小指尖端冲要之地,又为少阴之经气初生而未盛之处,少冲之名义可知矣。

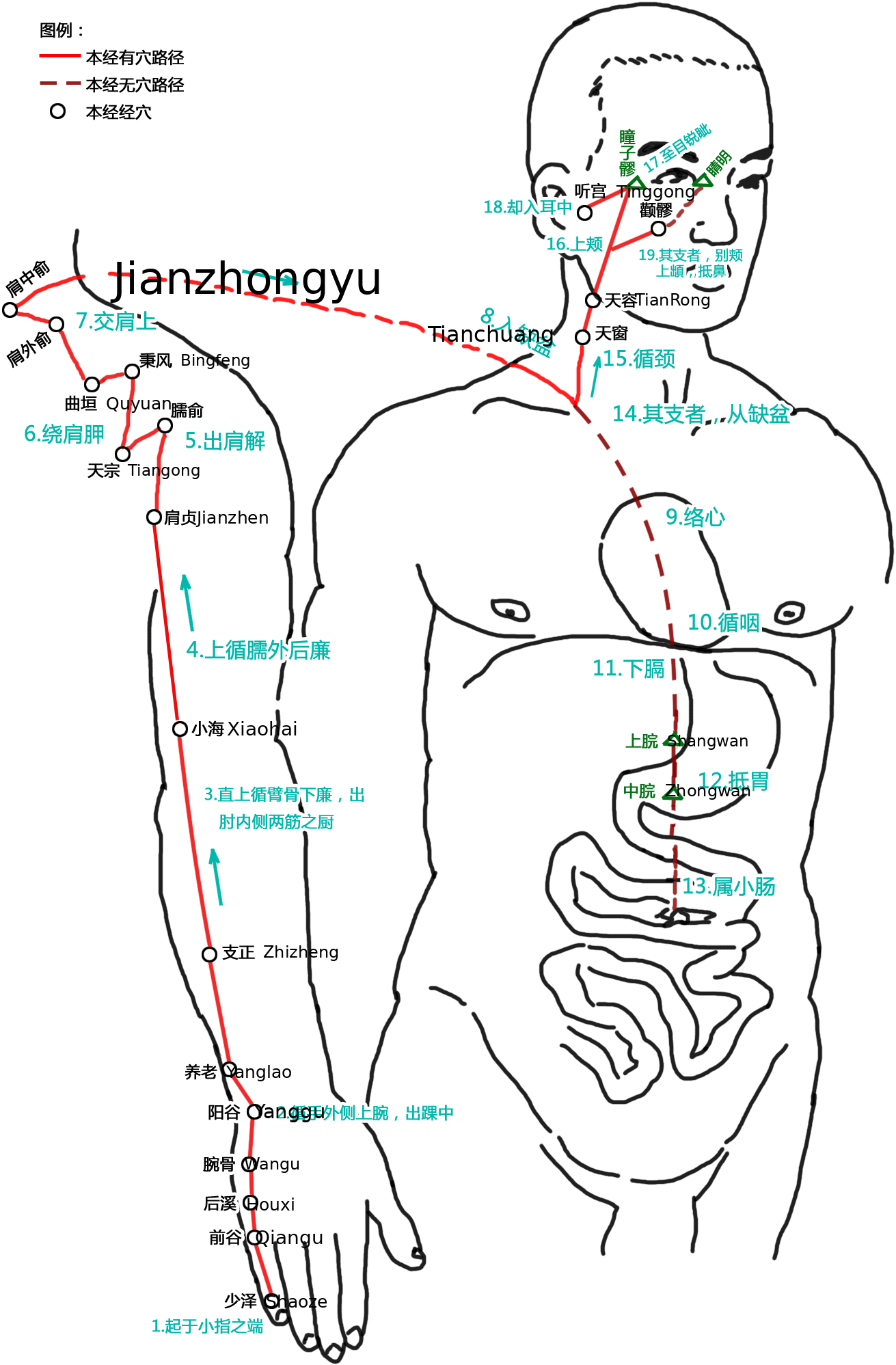

手太阳小肠经

-

图示

-

循行

- 脉起小指之端,循手外侧上腕,出踝中直上,循臂骨下廉,出肘内侧两骨之间,上循臑外后廉,出肩解,绕肩胛,交肩上,入缺盆,络心,循咽下膈抵胃,属小肠;

- 其支者,从缺盆贯颈上颊,至目锐眦,却入耳中;

- 其支别者,别循颊上雜(雜音拙)抵鼻,至目内眦也。

-

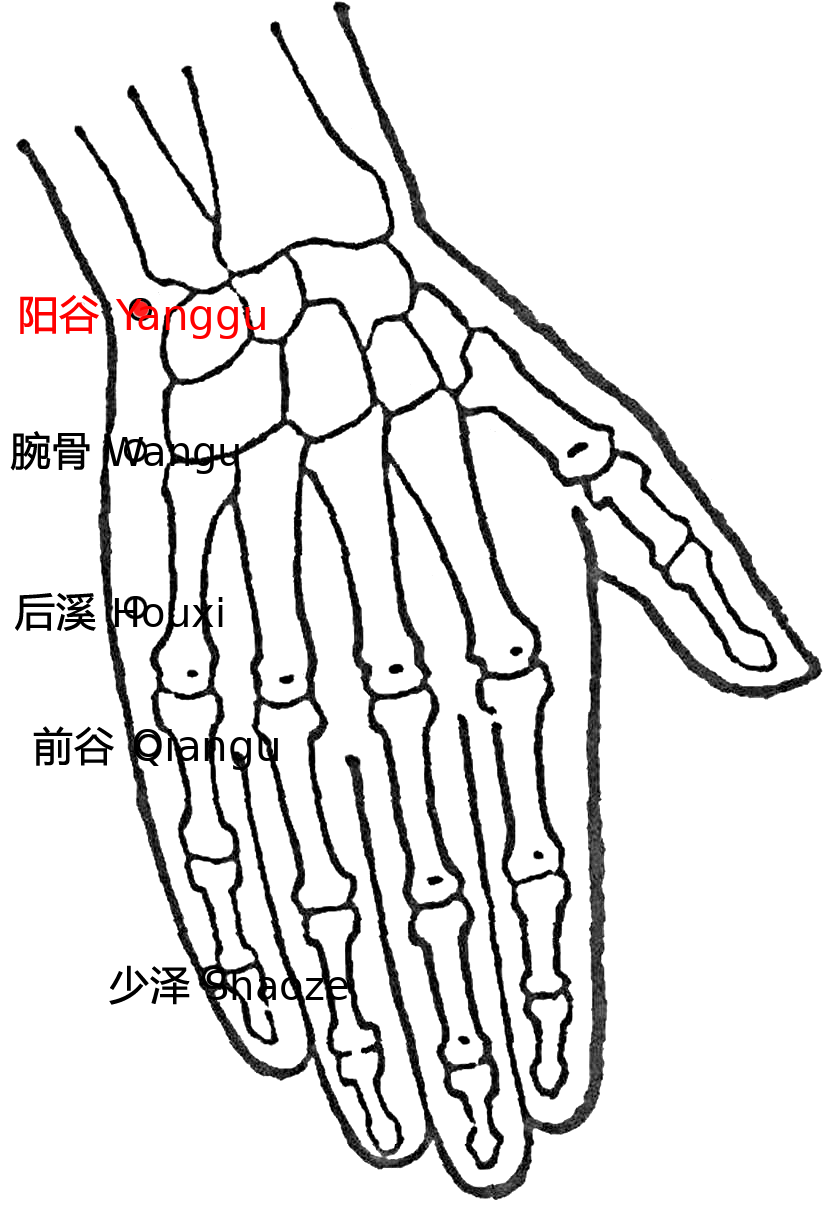

歌括

- 手太阳穴一十九,少泽前谷后溪薮,

- 腕谷阳谷养老绳,支正小海外辅肘,

- 肩贞臑俞接天宗,髎外秉风曲垣首,

- 肩外俞连肩中俞,天窗乃与天容偶,

- 锐骨之端上颧髎,听宫耳前珠上走。

-

五俞歌

- 少泽井金小肠经,前谷荣水指根行,

- 后溪俞木母穴是,腕谷原穴星骨顶,

- 阳谷经火本穴系,养老郗穴消炎停,

- 支正络穴心经里,小海合土子穴应。

-

备注

- 13:00-15:00 点昏沉,小肠有问题,未必病,可能是虚弱。

- 小肠之阳火,来自心脏之阴火。心脏遗热于小肠(遗热与血)。

- 小肠热蒸发大肠中水到肺脏,形成津液,心主汗。

- 多血少气,未时气血注此。

- 《内经》曰:“小肠者,受盛之官,化物出焉。”又云:“小肠为赤肠。”

- 胃之下口,小肠之上口也,在脐上二寸,水谷于是分焉。大肠上口,小肠之下口也。至是而泌别清浊,水液渗入膀胱,滓秽流入大肠。

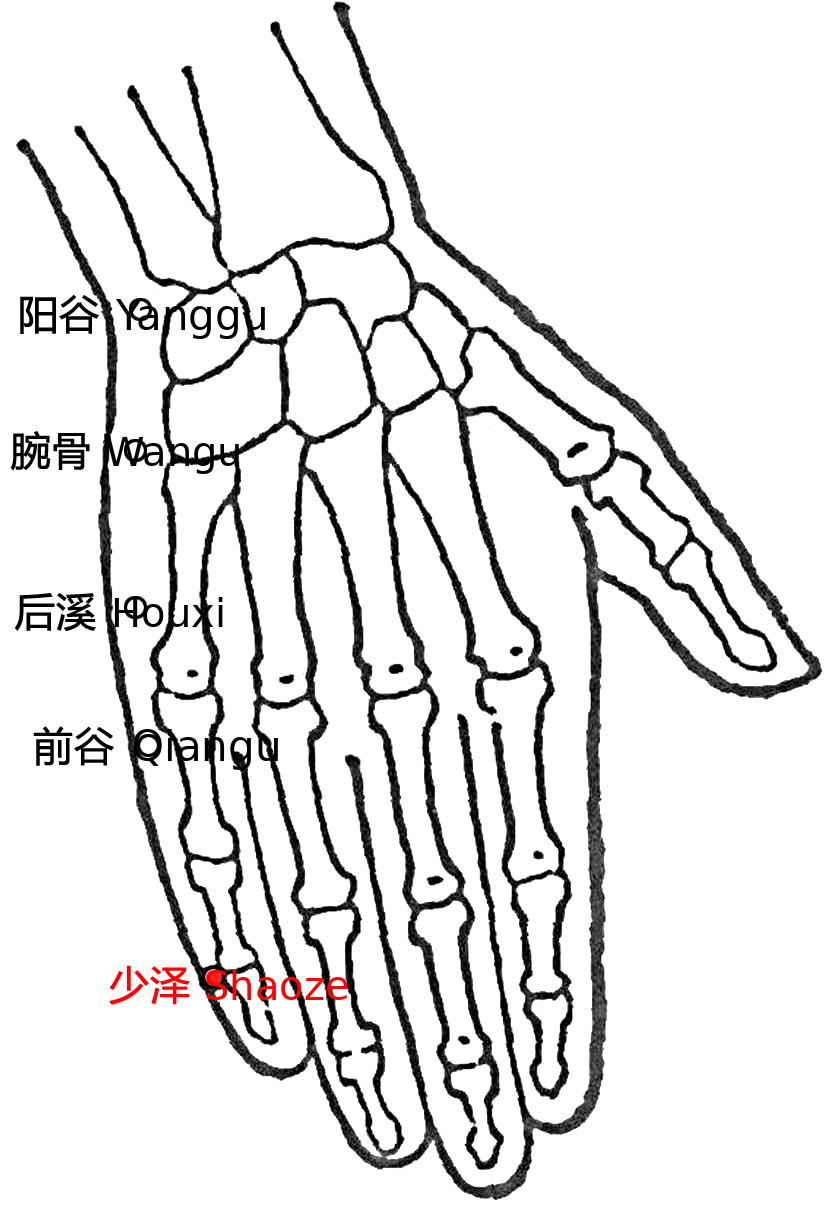

少泽

-

图示

-

穴位

- 小指指甲底部外侧。

- 手小指端外侧,去爪甲角下一分陷中。

- 《素注》灸三壮。

- 《铜人》灸一壮,针一分,留二呼。

-

功效

- 主疟寒热,汗不出,喉痹舌强,口干心烦,臂痛瘛瘲,咳嗽,口中涎唾,颈项急不得回顾,目生肤翳复瞳子,头痛。

-

备注

- 一名小吉。

- 小肠经井穴,属金。

- 井穴常用于下针放血。

- 少泽:少,指小指及幼小。泽,指光泽,滑润。泽门,古代城门名。少泽,为小指末节经气门户之光泽处。广阔低洼有水之处曰泽,凡物之有光润者亦曰泽。甲根多光润润泽,穴在小指甲角之光泽处也。少泽者,亦指小指末节经气门户之意也。

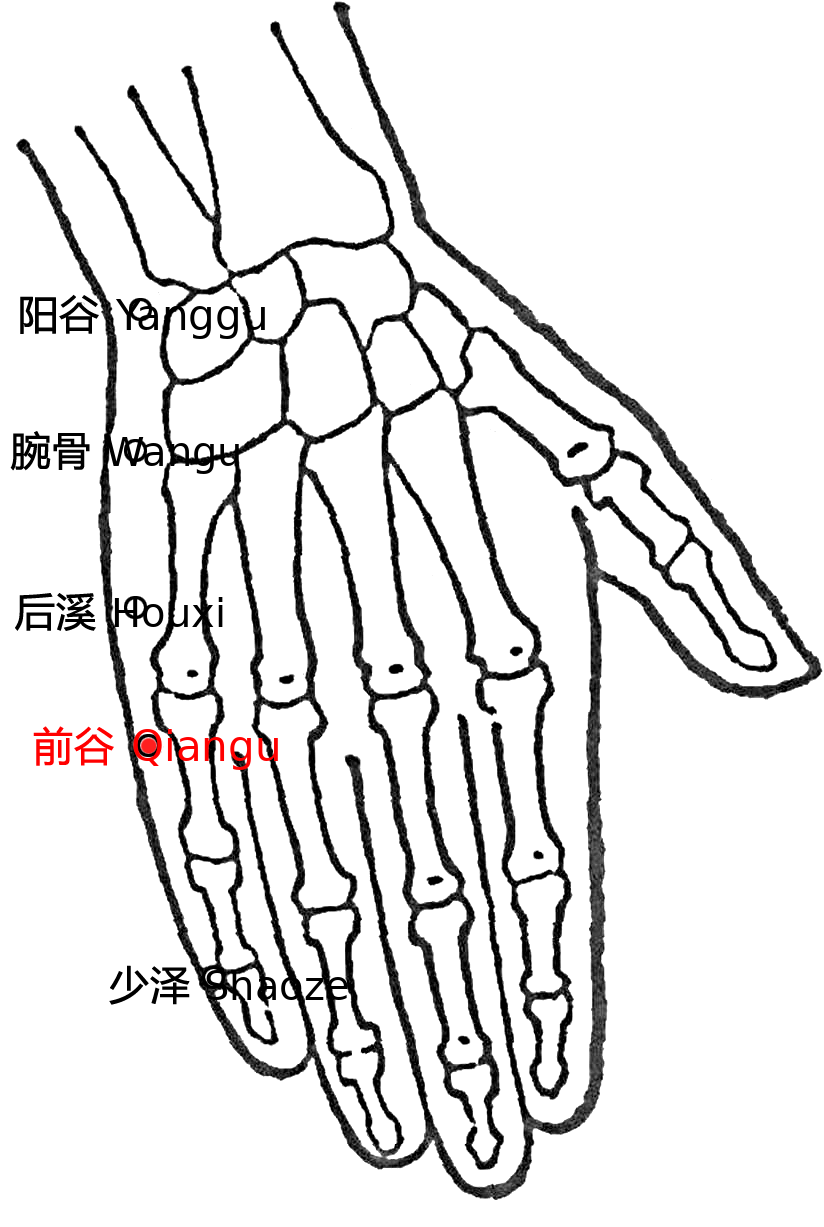

前谷

-

图示

-

穴位

- 握拳,小指第三横纹头处。手小指本节外侧前陷中。

- 《铜人》针一分,留三呼,灸一壮。

- 《明堂》灸三壮。

-

功效

- 主热病汗不出,痎疟癫疾,耳鸣,颈项肿,喉痹,颊肿引耳后,鼻塞不利,咳嗽吐衄,臂痛不得举,妇人产后无乳。

- 妇人奶水不足(水在山谷里面,沟谷山陵,用于导引。);

-

备注

- 小肠经荣穴,属水。

- 荣穴可用于实证。(下午 1-3 点精神不足,可下此。又因为荣穴下针比较痛,所以可以下在俞穴上,后溪)

- 下针:握松拳,用手捏一下肉,直针下,不要贴骨头下针。

- 前谷、后溪:前与后,是互相对待之意。谷,山洼无水之地,又肌肉之结合处即古之所谓“肉之大会”亦称为谷。溪,是山洼流水之沟;又筋膜之连接处,即古之所谓“肉之小会”。小指本节前方第二节之后方凹陷处为前谷;本节后方第五掌骨之前方为后溪。

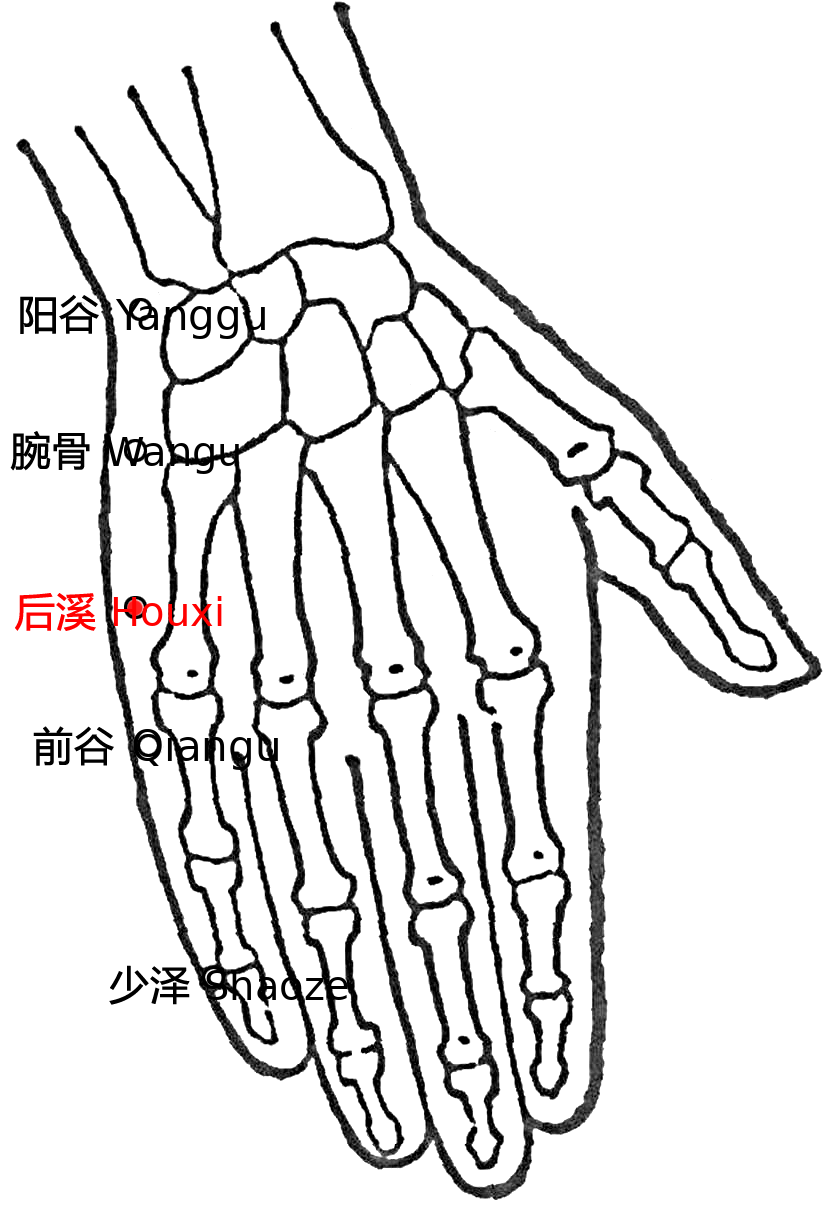

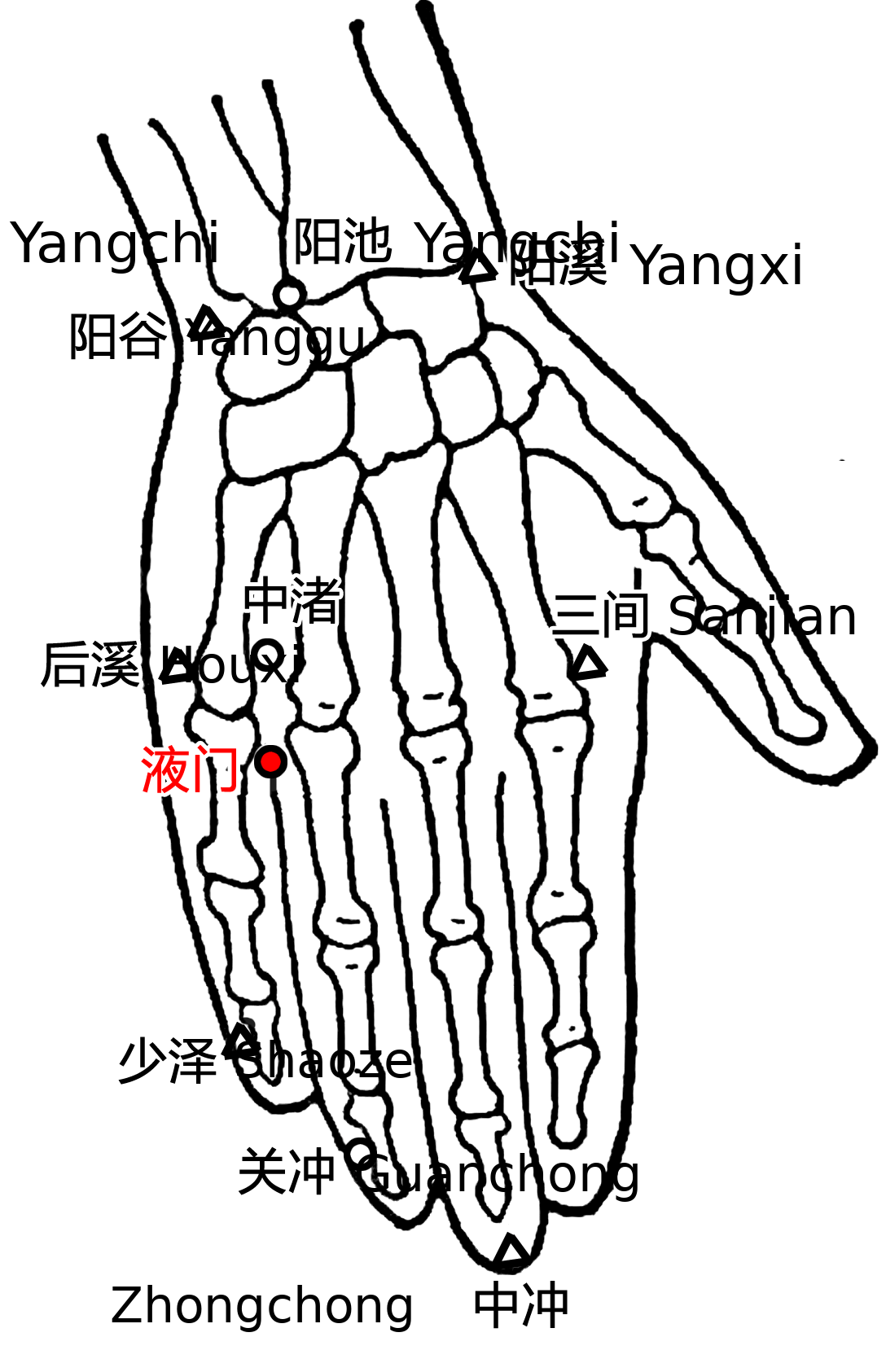

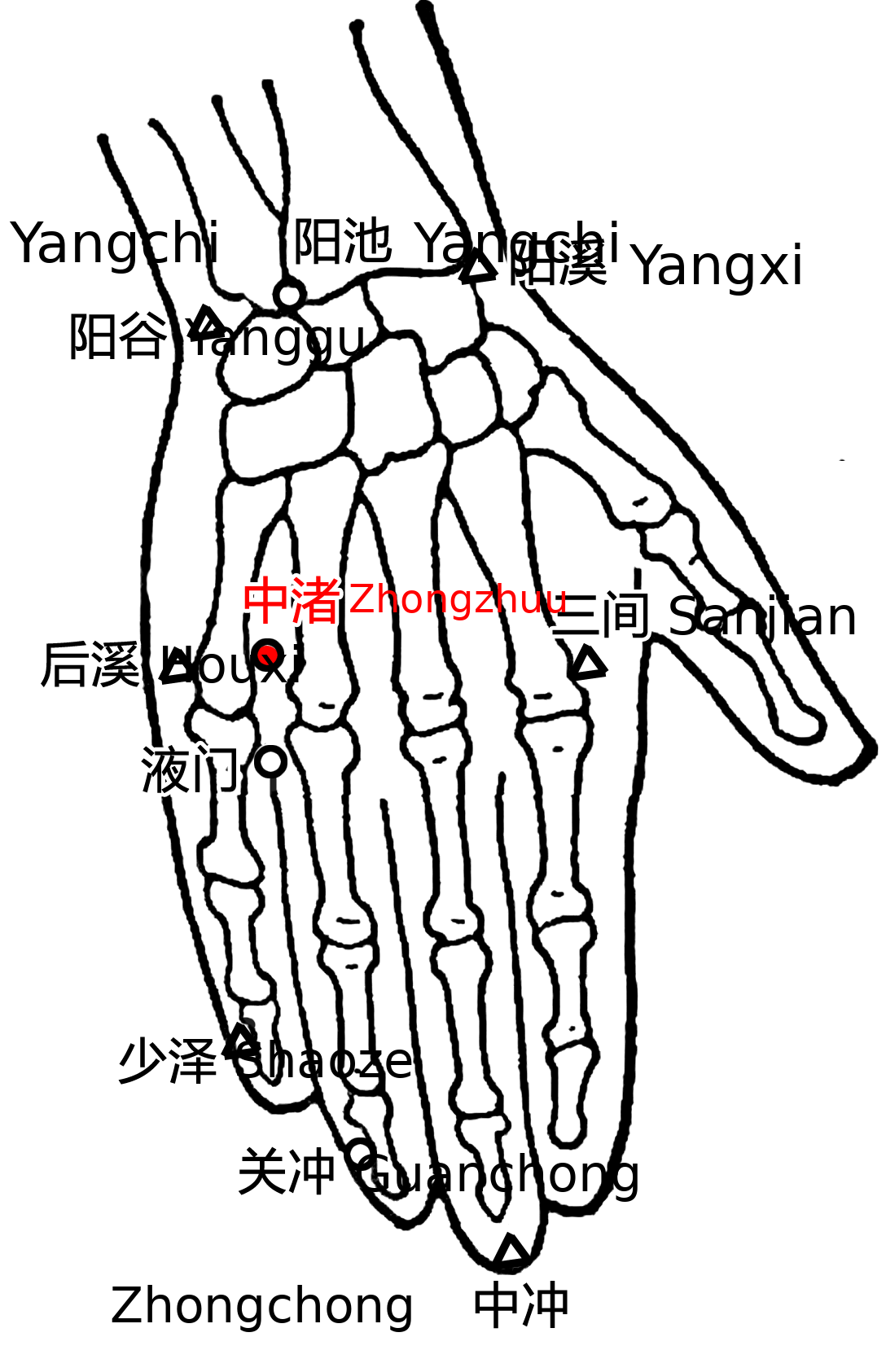

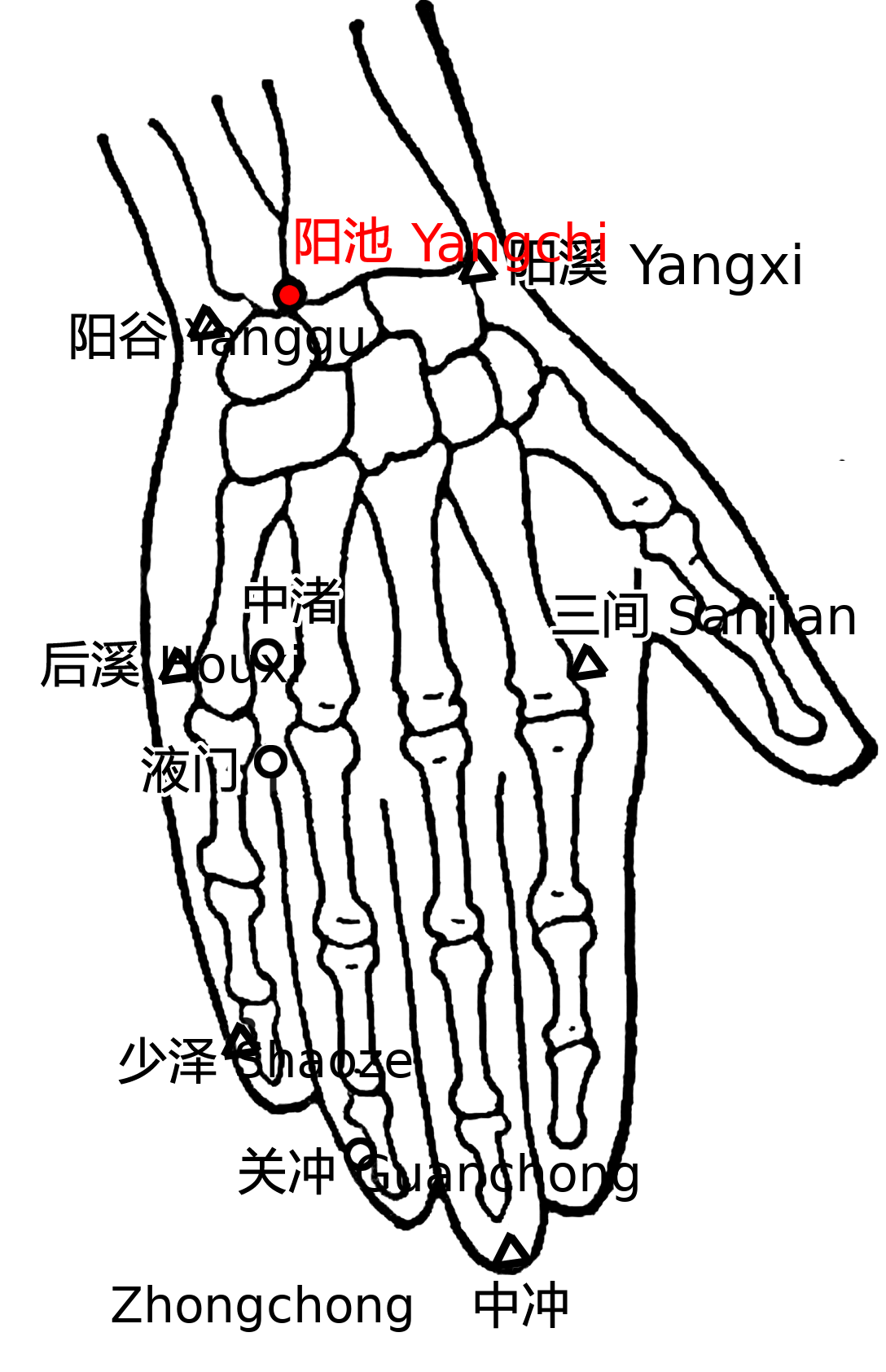

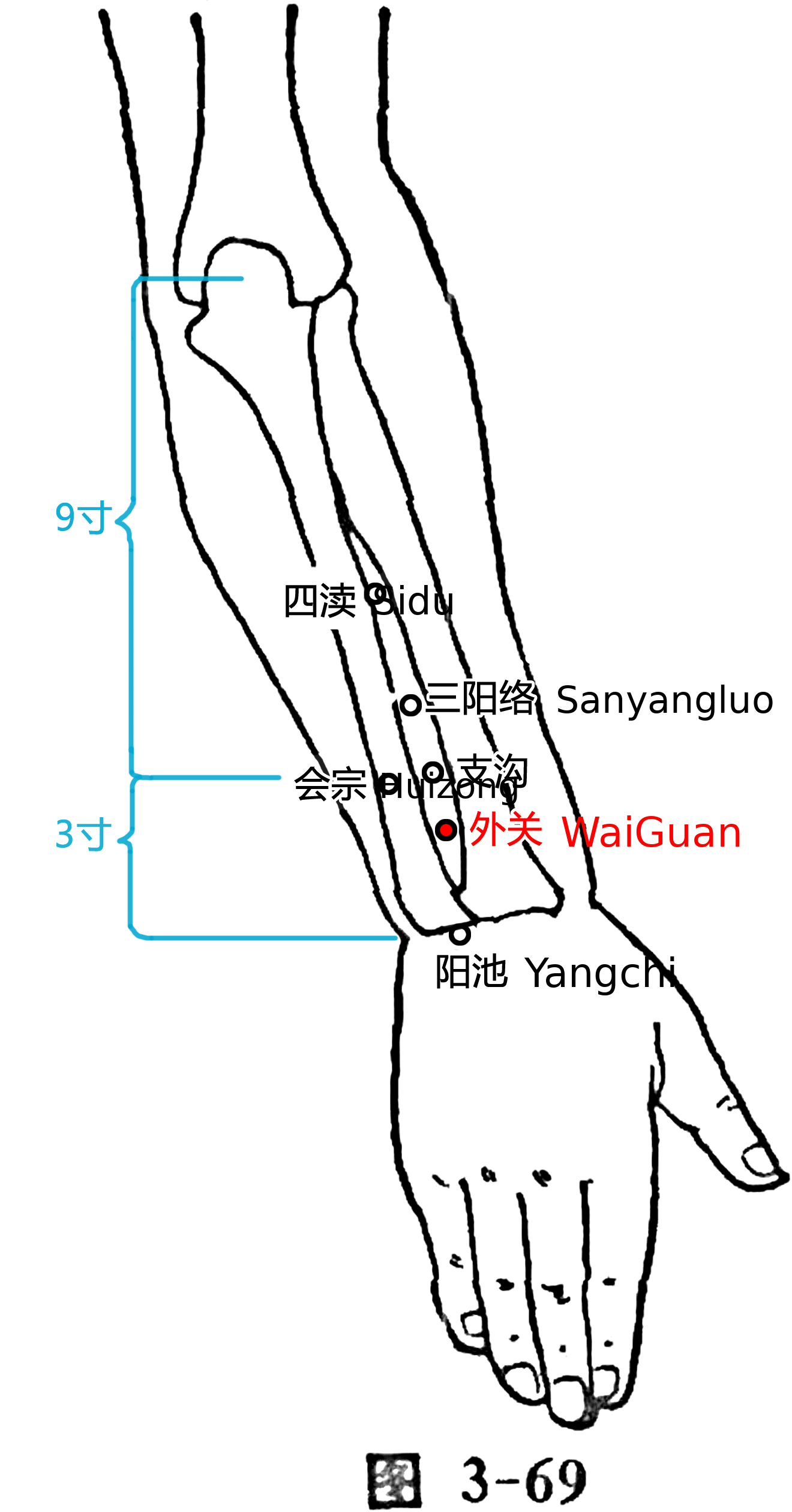

后溪

-

图示

-

穴位

- 握拳,掌横纹头处(前谷穴下一个横纹)。手小指本节外侧后陷中。

- 《铜人》针一分,留二呼,灸一壮。

-

功效

- 主疟寒热,目赤生翳,鼻衄,耳聋,胸满,颈项强,不得回顾,癫疾,臂肘挛急,痂疥。

-

备注

- 小肠经俞穴,属木,母穴。

- 小肠经虚证治此。

- 后溪主督脉。(列缺主任脉,每个奇经都有一个主管穴道)

- 例:整个脊椎骨加百会都痛,下后溪。

- 肩项有问题时,大部分下后溪。(肩:小肠经过;项:督脉过;)

- 督脉痛,无虚实之分,下后溪即可。

- 小肠经痛,虚证:后溪;实证:小肠经子穴。

- 一个穴道可以治疗很多的症状。

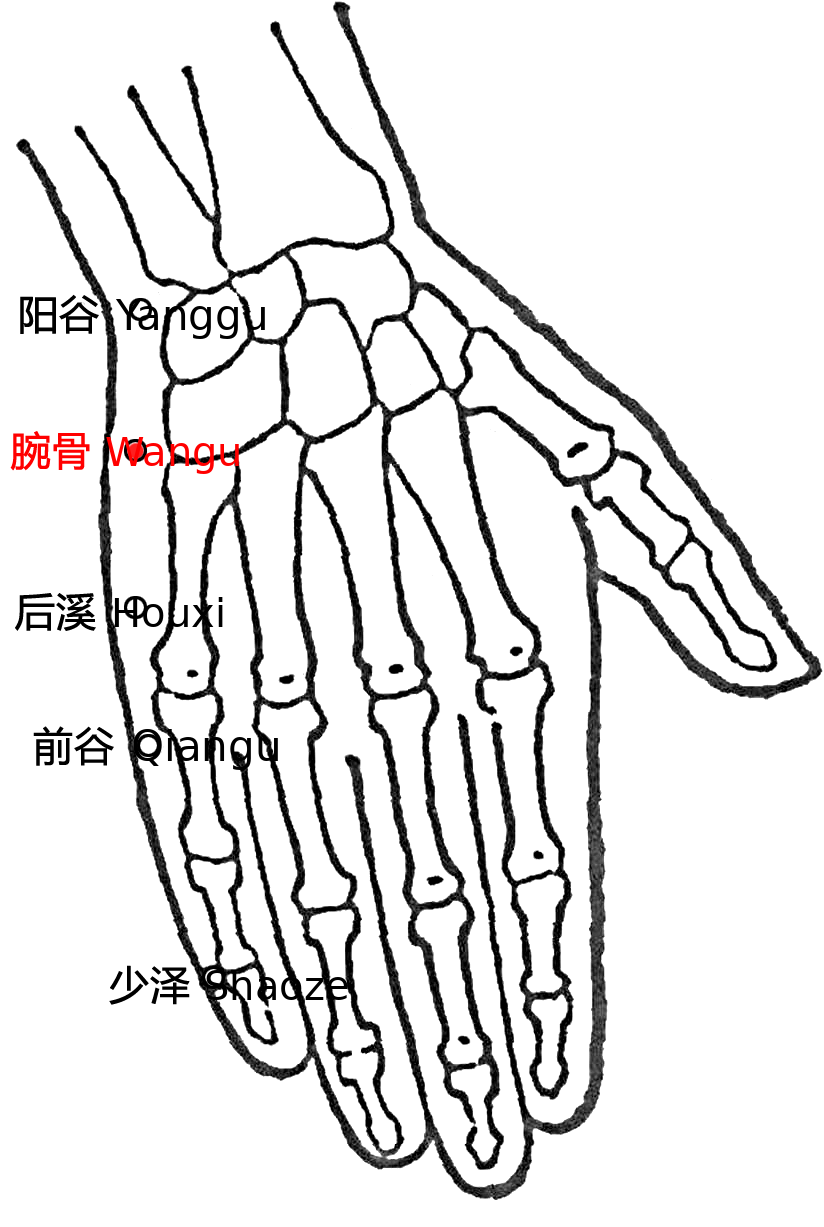

腕骨

-

图示

-

穴位

- 小天星骨与第五掌骨下陷中。

- 手外侧腕前起骨下陷中。

- 《铜人》针二分,留三呼,灸三壮。

-

功效

- 主热病汗不出,胁下痛不得息,颈颔肿,寒热,耳鸣,目冷泪生翳,狂惕,偏枯,肘不得屈伸,痎疟头痛,烦闷,惊风,瘛瘲,五指掣,头痛。

-

备注

- 小肠经原穴。

- 原穴虚实皆治。

- 小天星骨:小指侧掌根下硬骨。(武术用于劈掌)

- 腕骨:古解剖名,手外侧腕前起骨名腕骨,骨穴同名。古之腕骨,即今之豌豆骨,穴在其前方陷中。

阳谷

-

图示

-

穴位

- 手腕外侧,锐骨下陷中。

- 《素注》灸三壮,针二分,留三呼。

- 《甲乙》留二呼。

-

功效

- 主癫疾狂走,热病汗不出,胁痛,颈颔肿,寒热,耳聋耳鸣,齿龋痛,臂外侧痛不举,吐舌,戾颈,妄言,左右顾,目眩,小儿瘛瘲,舌强不嗍乳。

-

备注

- 下针:正直下,一寸针。

- 小肠经经穴,属火,本穴。

- 阳谷:阳,指手太阳经,手腕之阳与阳气。谷,山洼无水之地,又肌肉之结合处即古之所谓“肉之大会”亦称为谷。以其属于阳经阳穴,且有兴阳之效也。穴为手太阳经之原穴,居于尺骨小头高起处之凹陷中,对阳萎病有效。

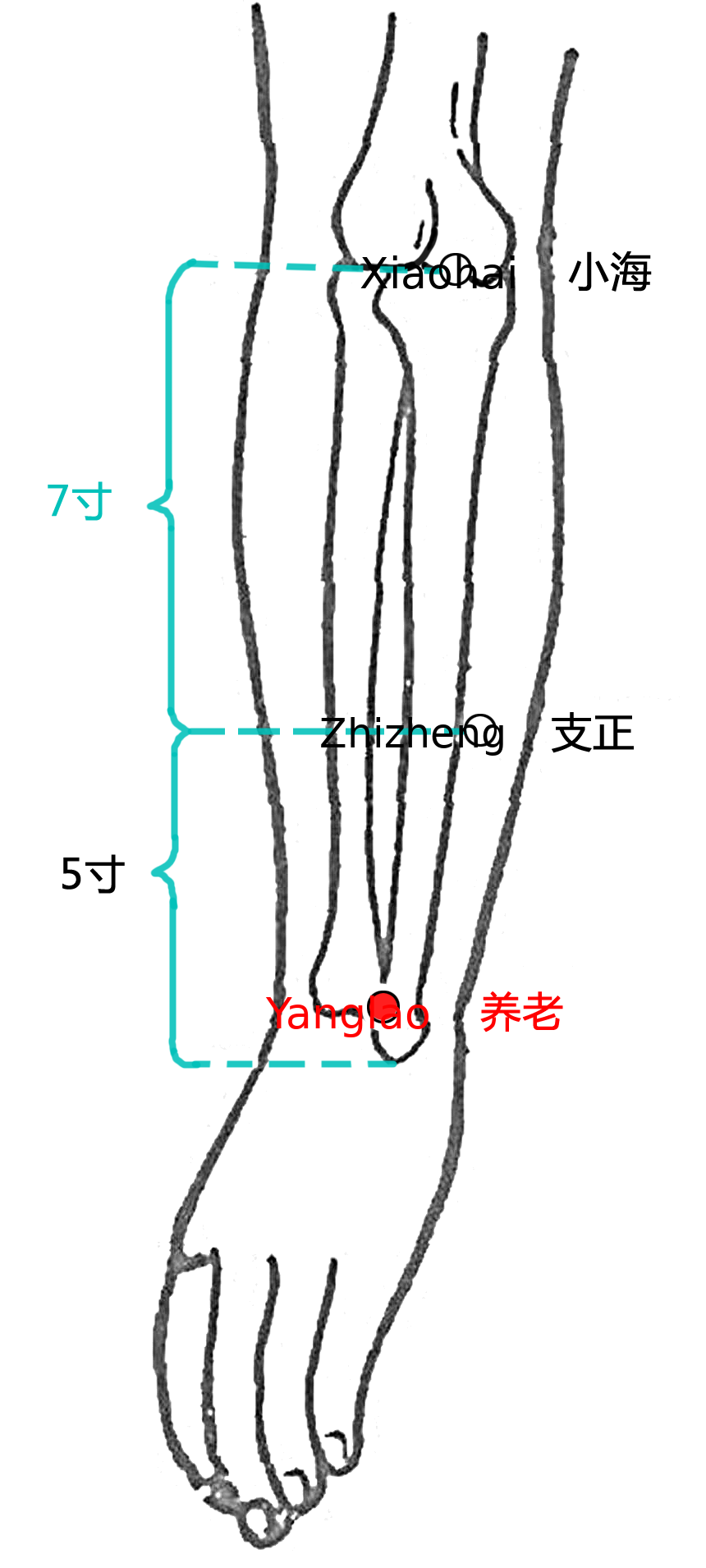

养老

-

图示

-

穴位

- 手臂内翻(小指向内侧转)尺骨下端骨空处。(只有手臂内翻时才能找到)

- 手踝骨前上,一云腕骨后一寸陷中。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

-

功效

- 主肩臂酸疼,肩欲折,臂如拔,手不能自上下,目视不明。

-

备注

- 下针:浅针半寸。

- 小肠经郄穴。

- 养老穴为眼科穴,治视物不明,白内障,近视等。

- 养老:养,奉养。老,年老,老迈。以其功能明目舒筋,治老年阳气不足诸病也。

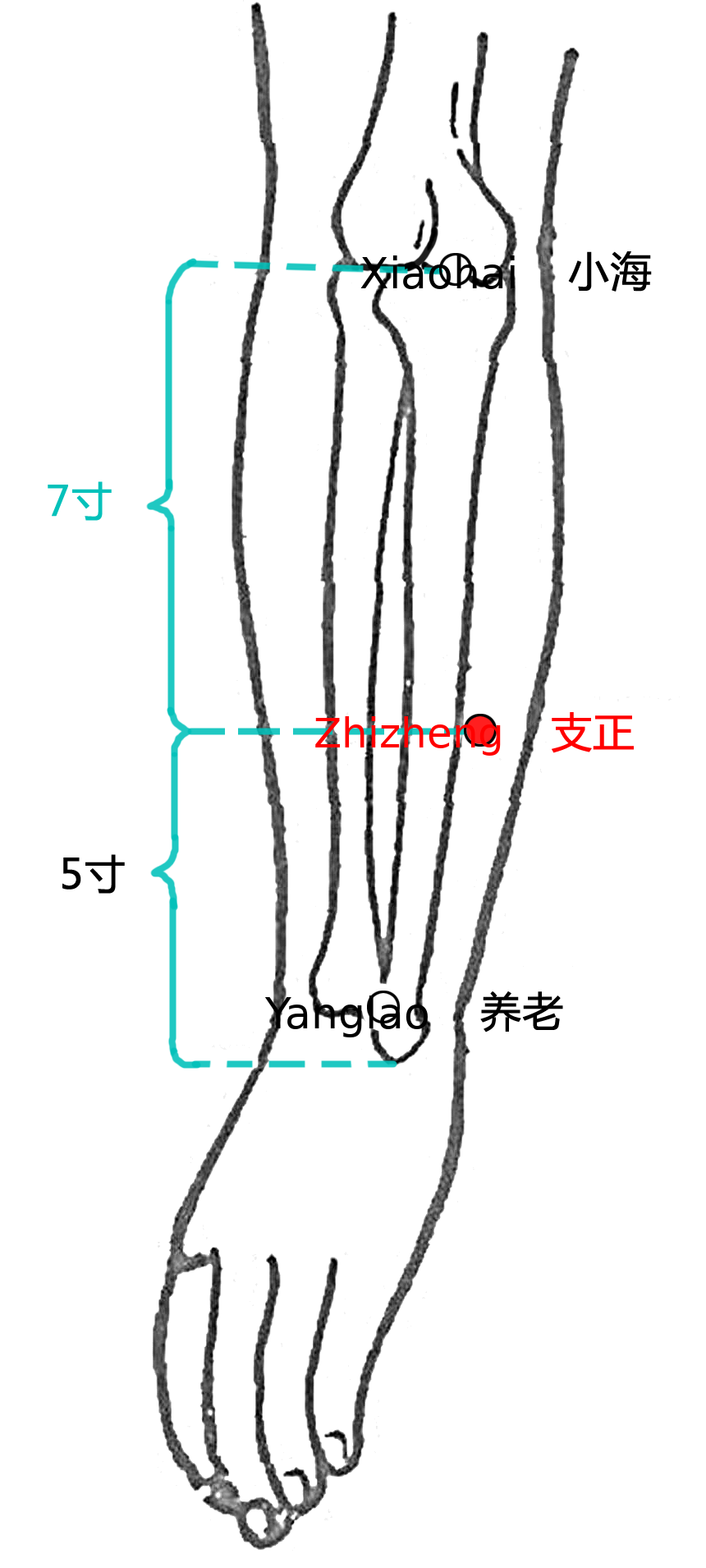

支正

-

图示

-

穴位

- 阳谷上五寸。

- 腕后五寸。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

- 《明堂》灸五壮。

-

功效

- 主风虚,惊恐悲愁,癫狂,五劳,四肢虚弱,肘臂挛难屈伸,手不握,十指尽痛,热痛先腰颈酸,喜渴,强项,疣目。实则节弛肘废,泻之,虚则生疣小如指,痂疥,补之。

-

备注

- 小肠经络穴,别走少阴。

- 原穴、络穴虚实皆可治疗。

- 手臂阳经都在桡尺骨向手背侧。

- 支正:支,分支,支持。正,正直,正行。指其为手太阳正经之分支,走向少阴之络穴,且取穴时必须支肘正臂也。

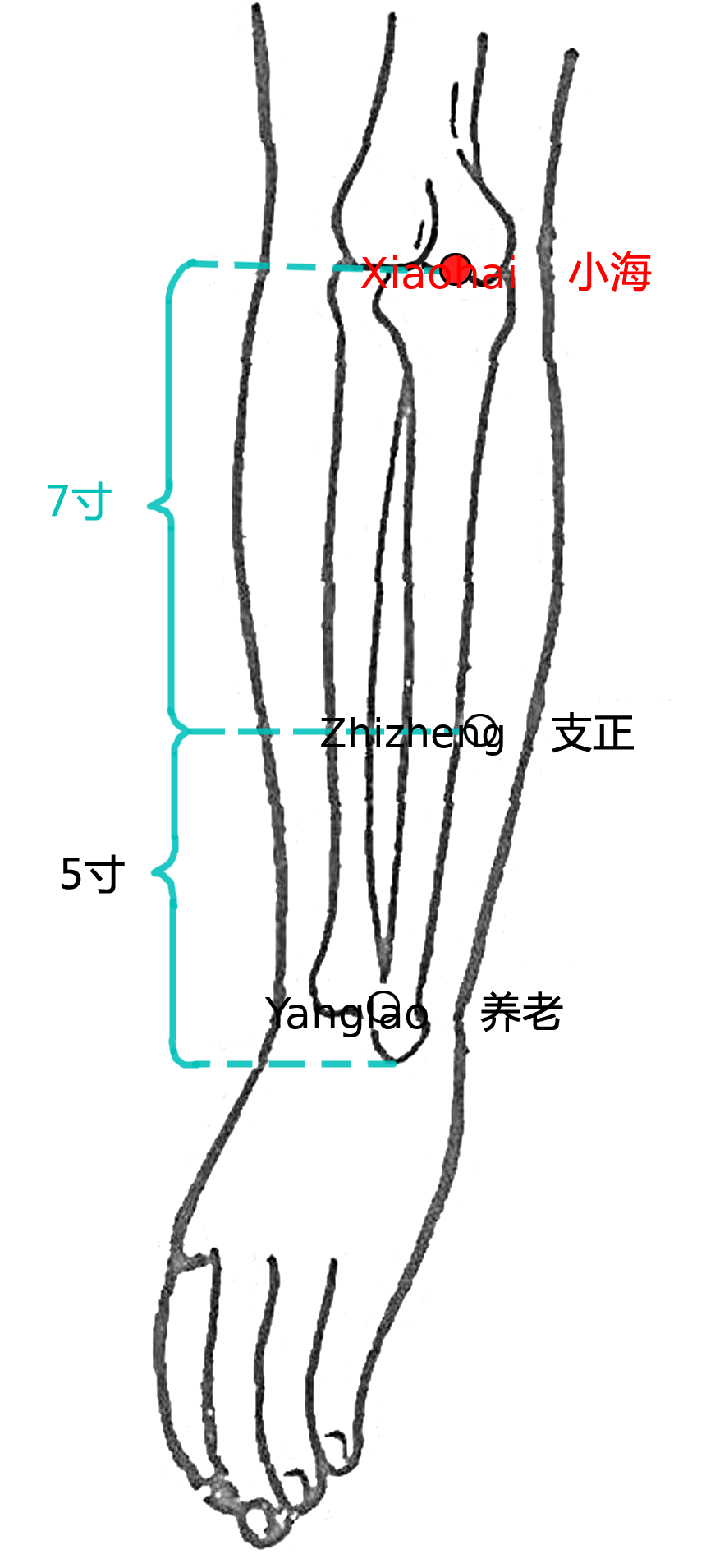

小海

-

图示

-

穴位

- 手臂弯曲,以手肘内侧两突骨连线为底边的正三角形上顶点处。(叩击手臂会麻)

- 肘外大骨外,去肘端五分陷中,屈手向头取之。

- 《素注》针二分,留七呼,灸三壮。

-

功效

- 主颈颔、肩臑、肘臂外后廉痛,寒热齿龈肿,风眩颈项痛,疡肿振寒,肘腋痛肿,小腹痛,痫发羊鸣,戾颈�,瘛瘲狂走,颔肿不可回顾,肩似拔,臑似折,耳聋,目黄,颊肿。

-

备注

- 小肠经合穴,属土,子穴。

- 小肠实证泻之。

- 下针:一寸,直下针。

- 小海:小,指手太阳小肠经。海,百川皆归之处。为手太阳经所入为合之海也,与少海可以互参。

肩贞

-

图示

-

穴位

- 臑俞下三寸。

- 曲胛下两骨解间,肩髎后陷中。

- 《铜人》针五分。

- 《素注》针八分,灸三壮。

-

功效

- 主伤寒寒热,耳鸣耳聋,缺盆肩中热痛,风痹,手足麻木不举。

-

备注

- 较少用。

- 肩贞:肩,肩部。贞,指正气,精气。穴为肩部正气所居之处,不容外邪干犯也。

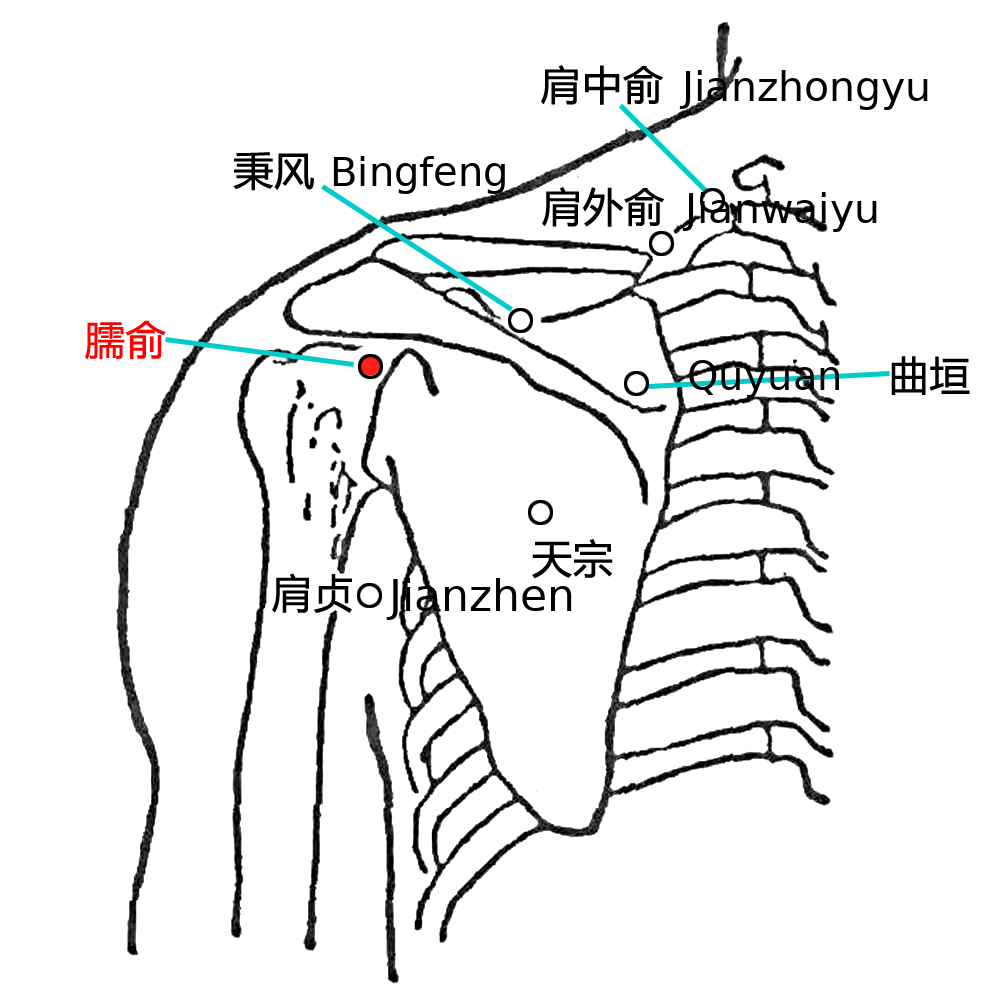

臑俞

-

图示

-

穴位

- 肩臂后侧,胛骨下陷中。

- 侠肩髃后大骨下,胛上廉陷中,举臂取之。

- 手太阳、阳维、阳蹻三脉之会。

- 《铜人》针八分,灸三壮。

-

功效

- 主臂酸无力,肩痛引胛,寒热气肿胫痛。

-

备注

- 较少用。

- 手太阳、阳维、阳蹻三脉之会。

- 肩膀臑俞处痛,痛三天:针对侧小海;痛三周:针对侧后溪。

- 臑俞:臑,肩下方之肌肉。指穴在臂之臑部而言。俞,同腧,同输,又通枢。指其为臂部臑肉之枢纽与臂臑经气之所注输也。

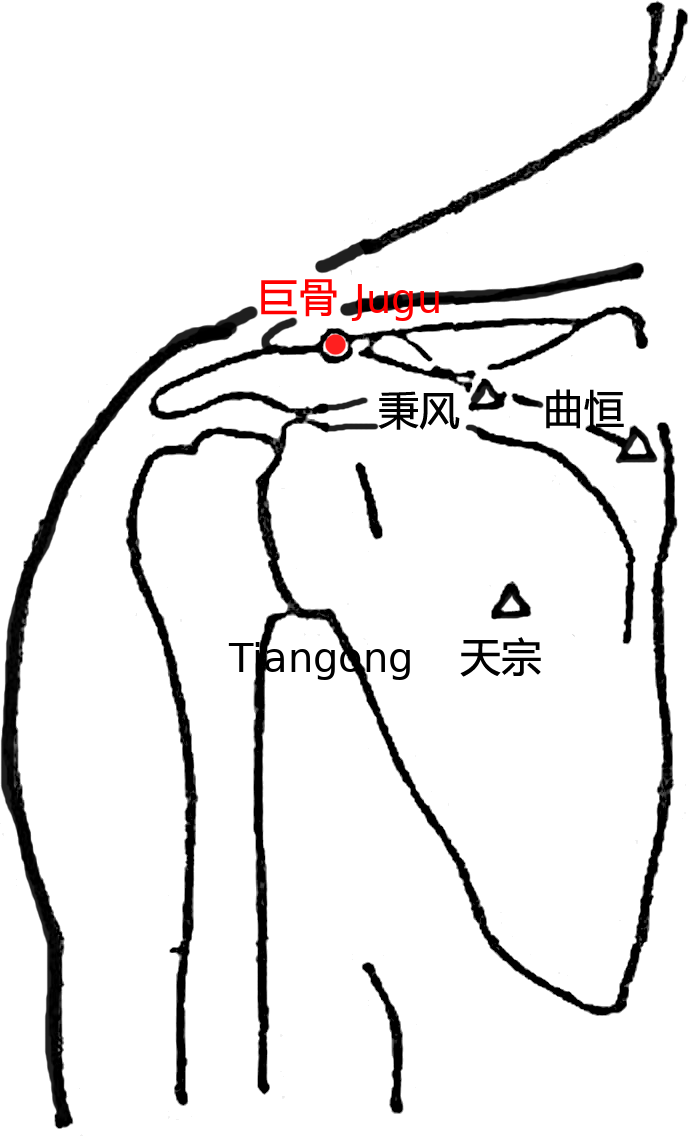

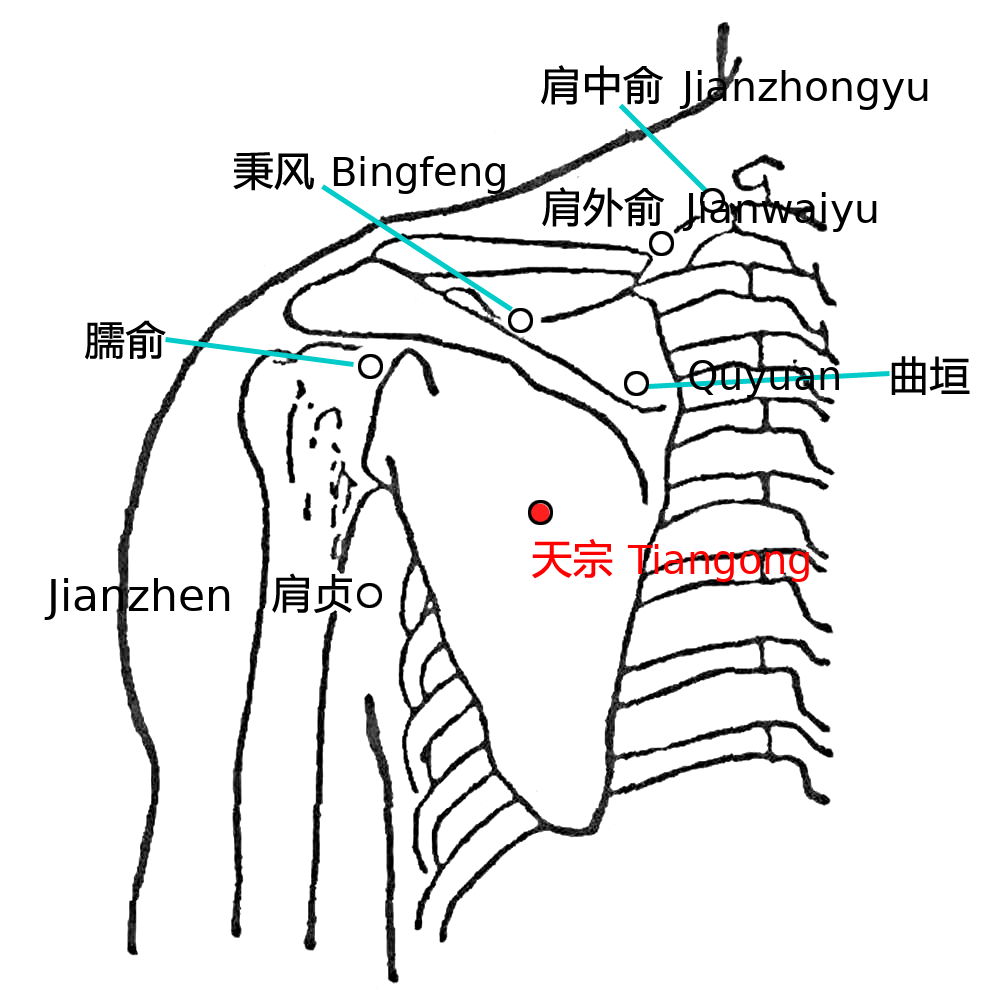

天宗

-

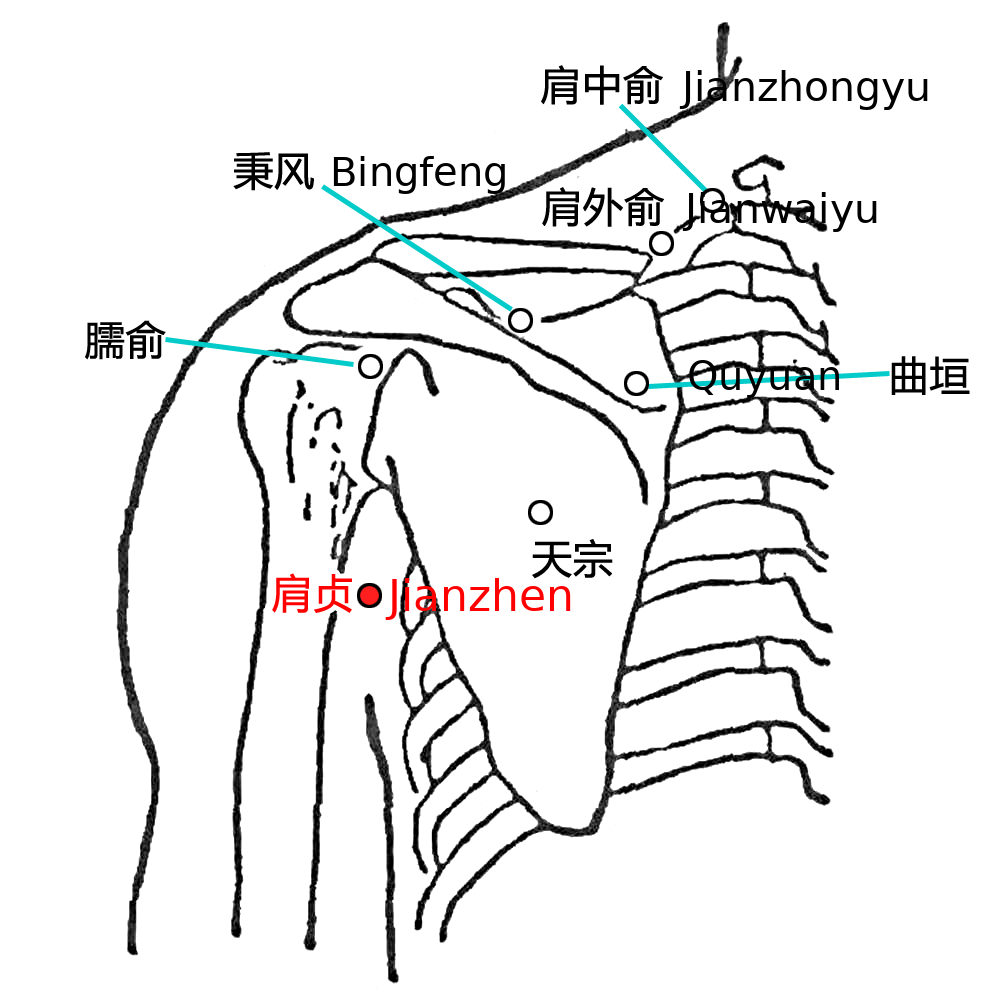

图示

-

穴位

- 肩胛骨正中间。

- 秉风后大骨下陷中。

- 《铜人》灸三壮,针五分,留六呼。

-

功效

- 主肩臂酸疼,肘外后廉痛,颊颔肿。

-

备注

- 较少用。

- 用于辩证。肩胛骨处的痛属小肠经。

- 天宗:天,天空,此指人身之上部。宗,宗仰之意。天宗,星名;又统指天象、天神,或如帝王之宗室,乃众所瞻仰之处也。穴当肩胛骨中部,与曲垣、秉风诸穴彼此相望,有天宗之象。

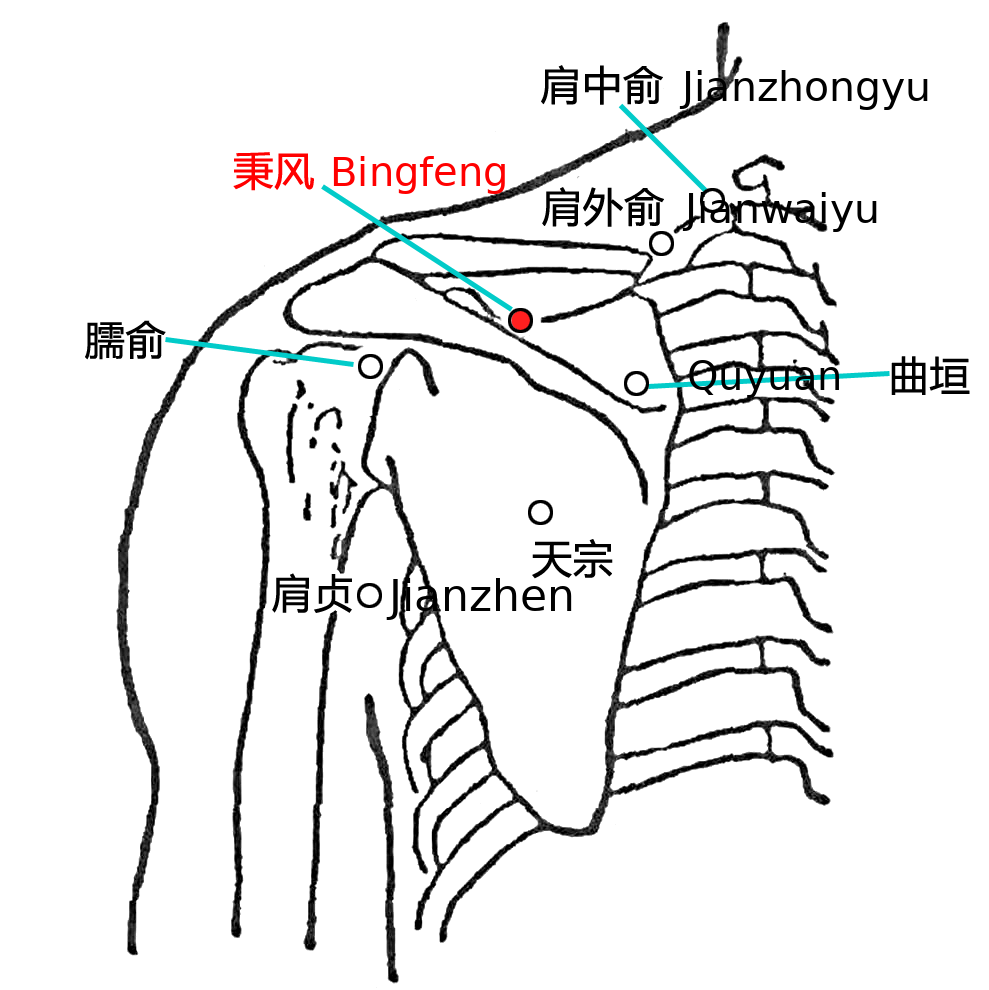

秉风

-

图示

-

穴位

- 曲垣下两寸。

- 天髎外肩上小髃后,举臂有空。

- 《铜人》灸五壮,针五分。

-

功效

- ��主肩痛不能举。

- 秉风:秉,同柄,即权柄。风,风邪。指穴为治疗背风邪之权柄所在。权柄在握,随我操持,则风病无忧矣。

-

备注

- 手太阳、阳明、手足少阳四脉之会。

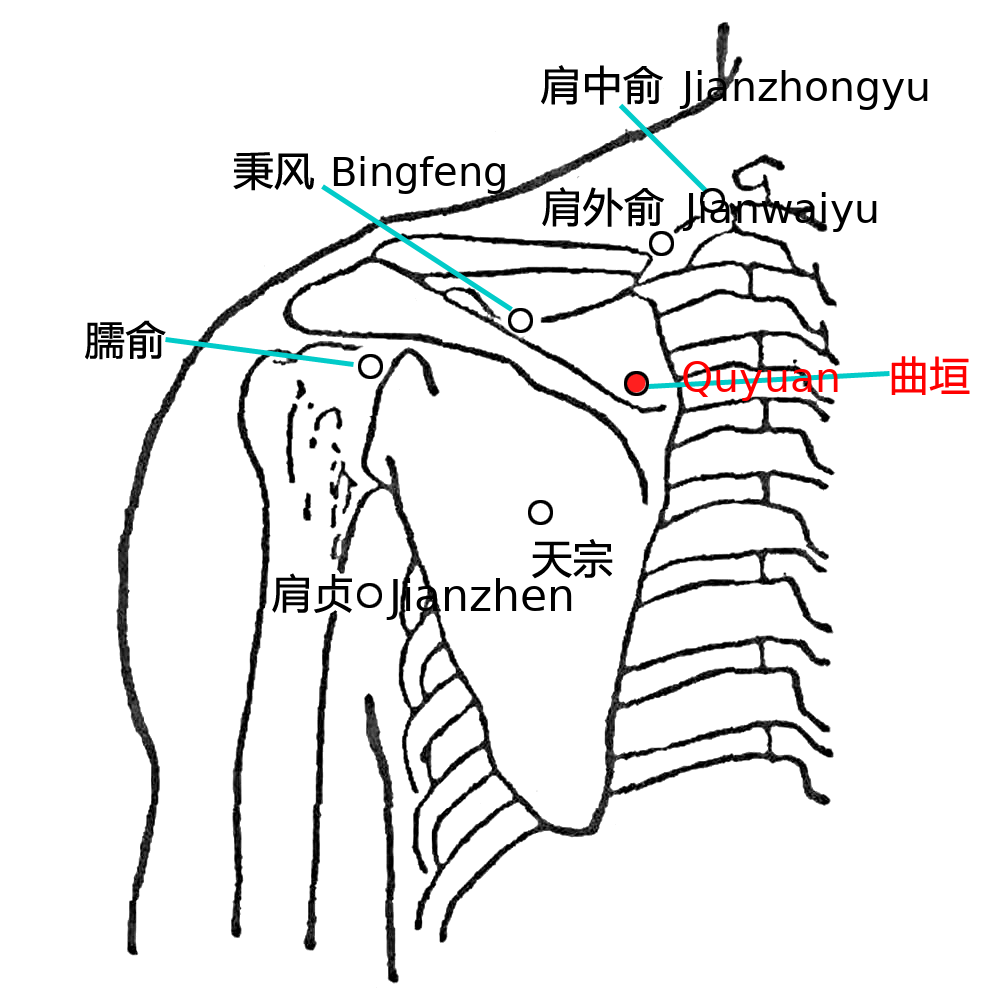

曲垣

-

图示

-

穴位

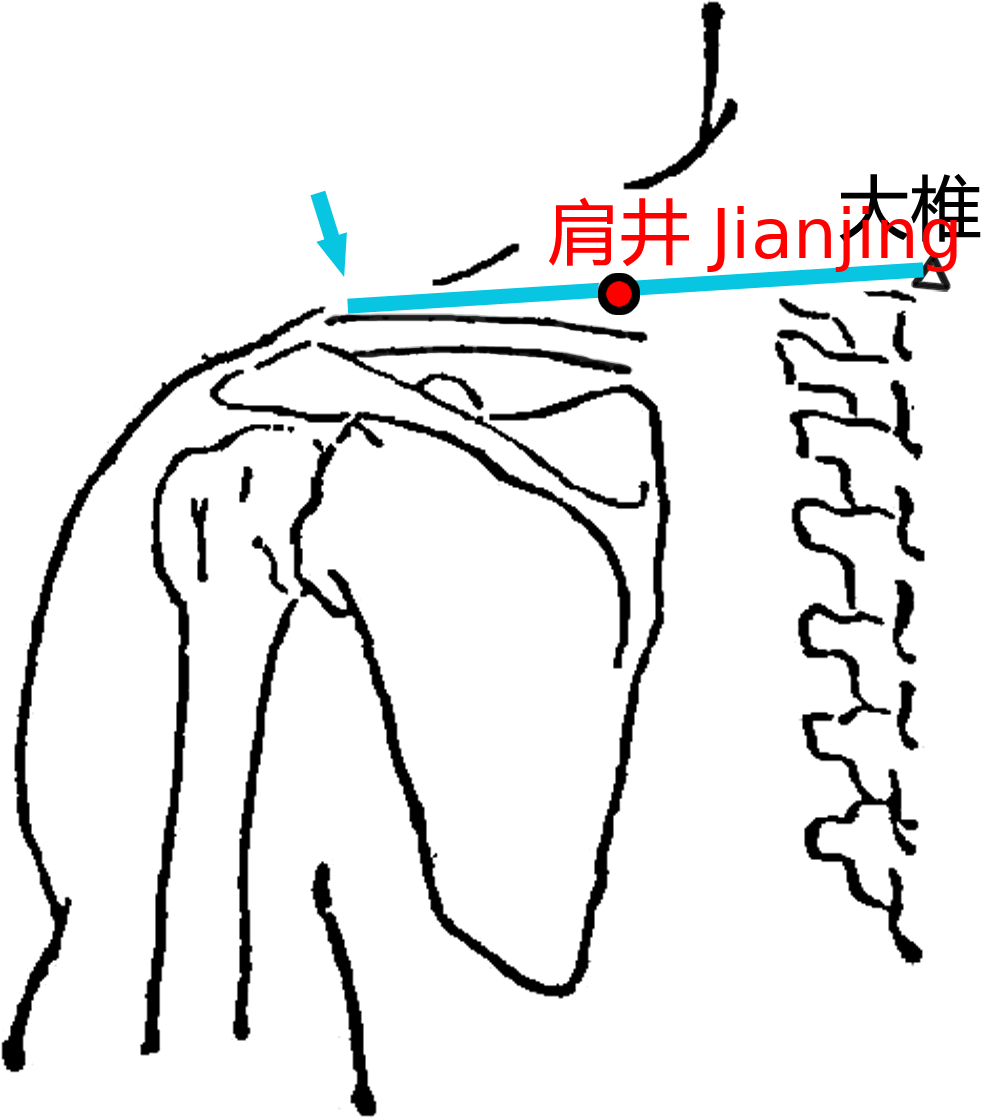

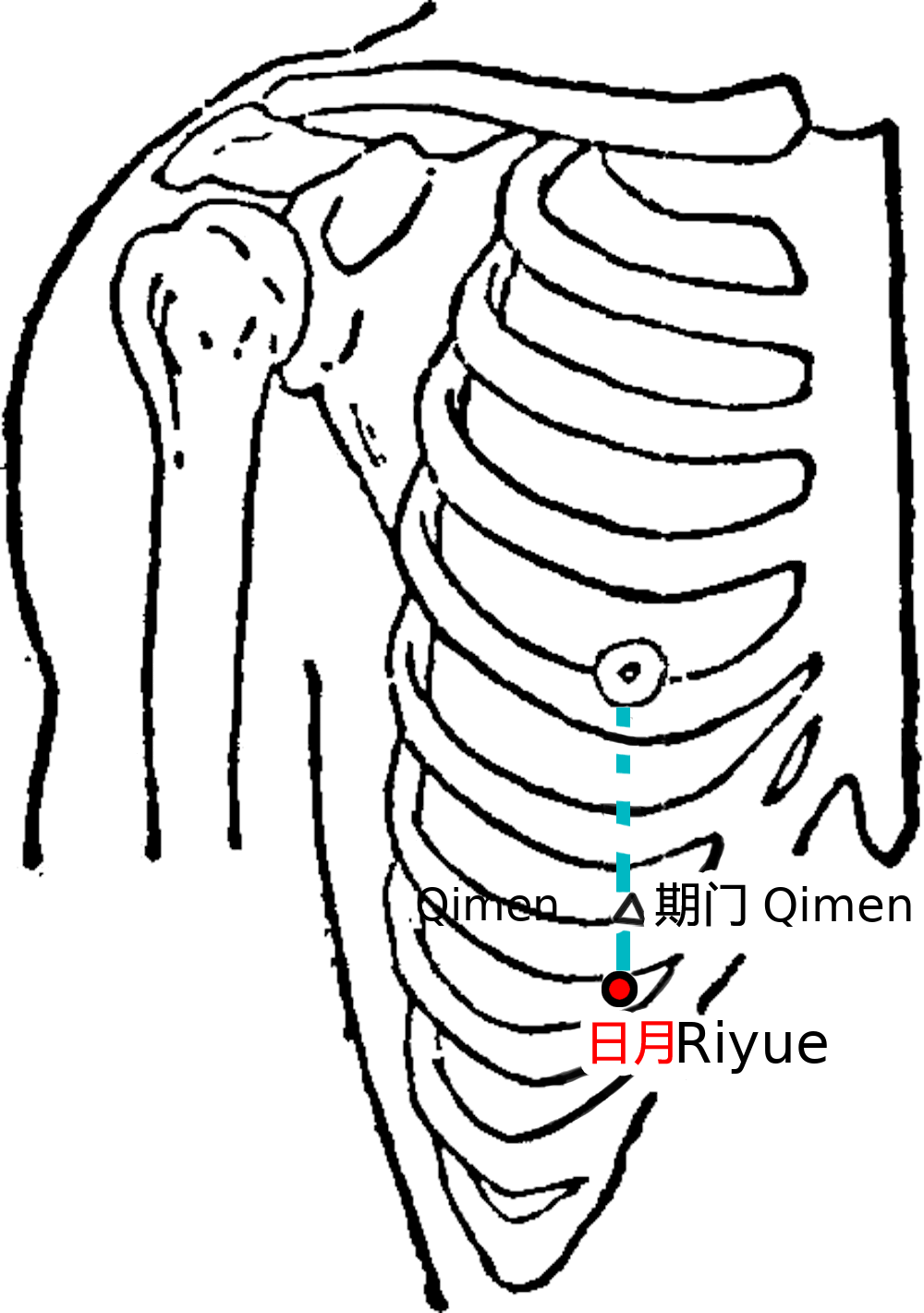

- 肩中央后侧曲胛陷中,按之应手痛。(肩井穴后下三寸)

- 《铜人》灸三壮,针五分,《明堂》针五分。

-

功效

- 主肩痹热痛,气注肩胛,拘急痛闷。

-

备注

- 较少用。

- 曲垣:曲,弯曲。垣,短墙,又是天体划分的范围。指穴在肩胛骨弯曲高起处之内方也。穴在肩胛冈上窝内侧端,如被短墙所围绕。古人把天上的恒星分为三垣二十八宿,也与天宗相呼应。

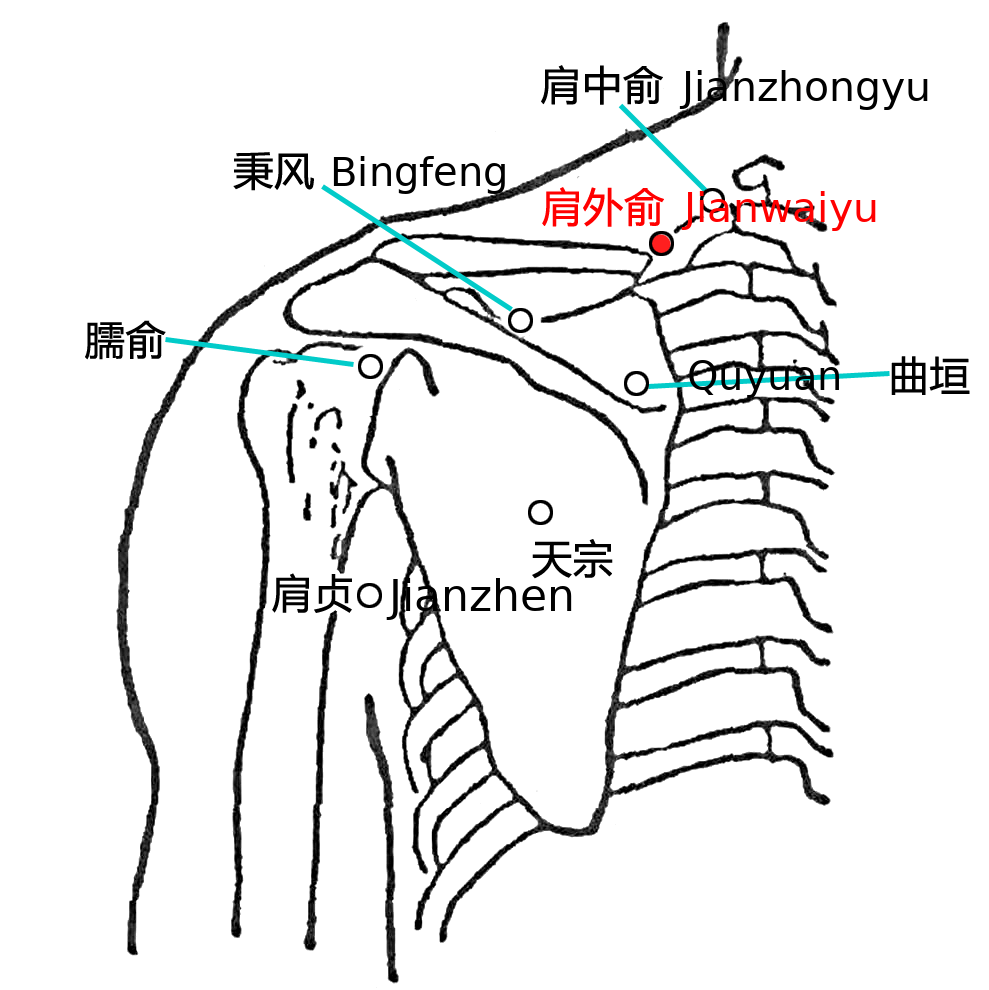

肩外俞

-

图示

-

穴位

- 陶道外开四寸。

- 肩胛上廉,去脊三寸陷中。

- 《铜人》针六分,灸三壮。

- 《明堂》灸一壮。

-

功效

- 主肩胛痛,周痹寒至肘。

-

备注

- 肩膀酸痛的近��取穴。

- 肩外俞、肩中俞:肩,指肩背。中与外,是互相比较之意。俞,俞穴。穴居肩背、距脊柱稍远者称为肩外俞;距脊柱较近者称为肩中俞。以其与脊柱的距离远近而比较命名。

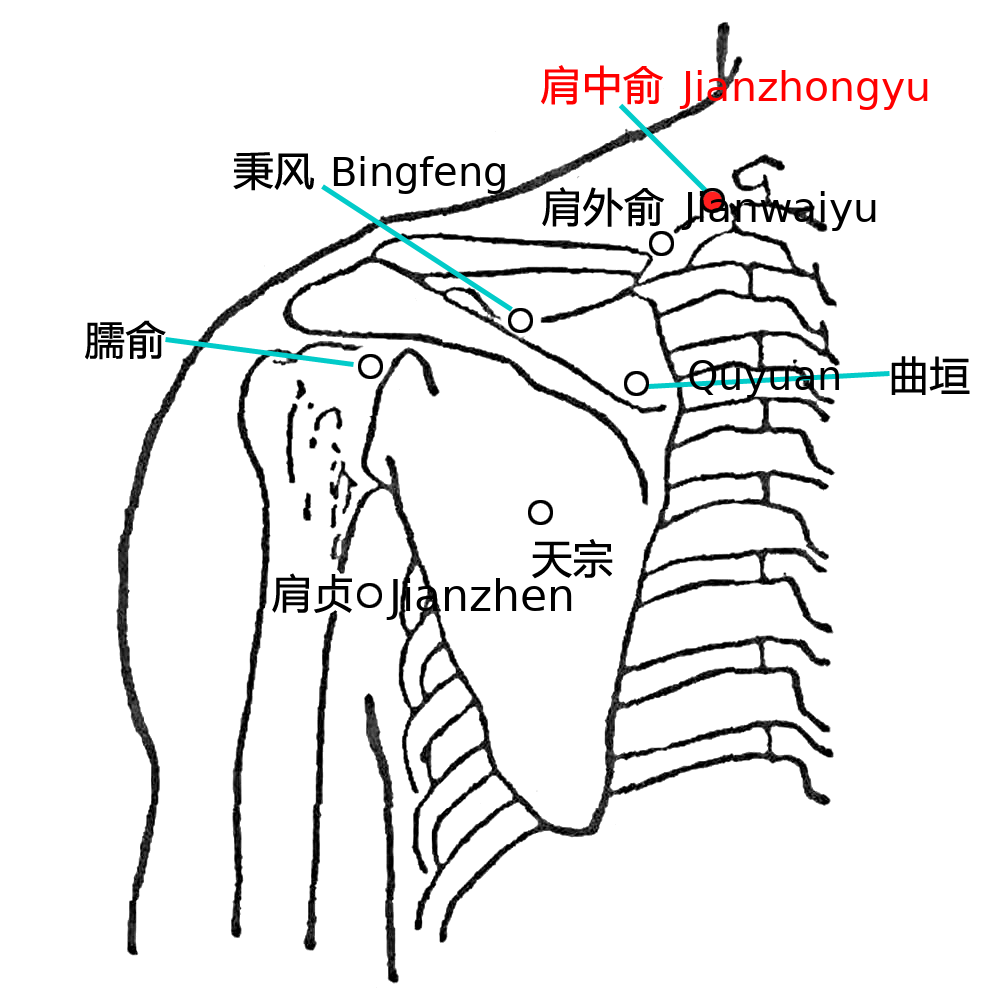

肩中俞

-

图示

-

穴位

- 大椎外开两寸。

- 肩胛内廉,去脊二寸陷中。

- 《素注》针六分,灸三壮。

- 《铜人》针三分,留七呼,灸十壮。

-

功效

- 主咳嗽,上气唾血,寒热,目视不明。

-

备注

- 肩膀酸痛的近取穴。

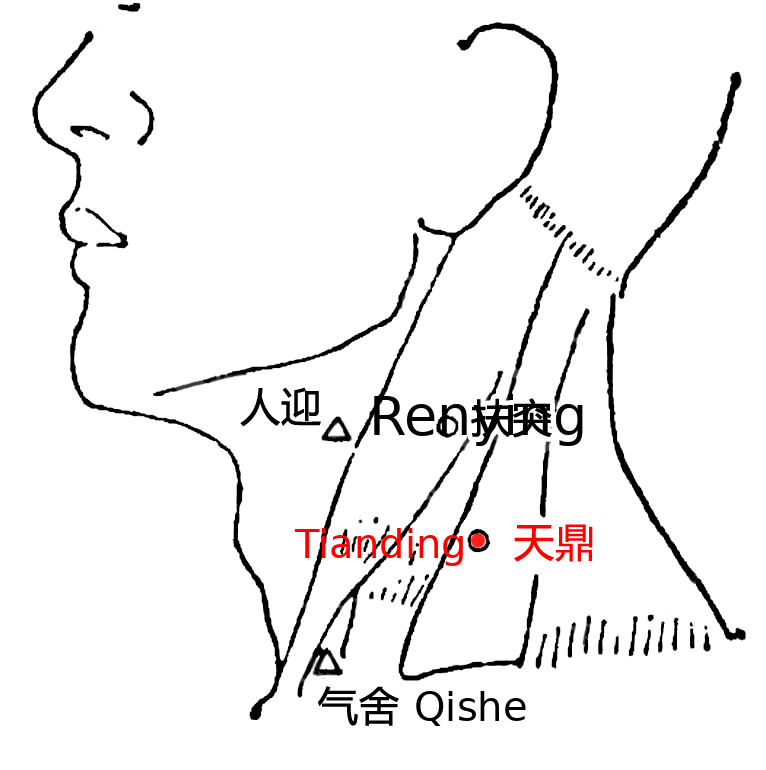

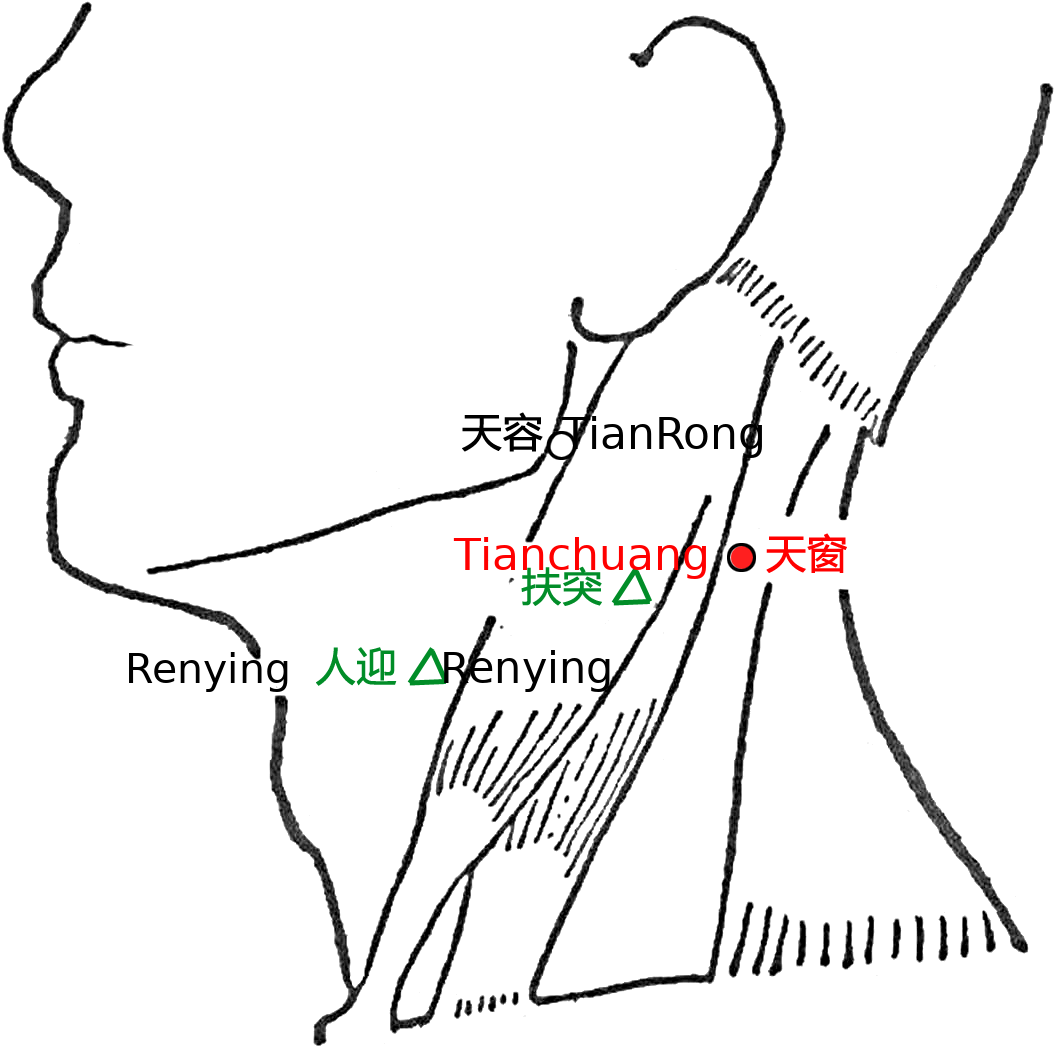

天窗

-

图示

-

穴位

- 平喉结,肩上颈大筋前侧。

- 颈部大筋(内侧)人迎(脉)外横开三寸。(外开一寸半,刚好大筋后方为:扶突穴)

- 颈大筋间前曲颊下,扶突后动脉应手陷中。

- 《铜人》灸三壮,针三分。

- 《素注》针六分。

-

功效

- 主痔瘘、颈痛、肩痛引项不得回顾,耳聋颊肿,喉中痛,暴喑不能言,齿禁中风。

- 喉咙问题;

-

备注

- 一名窗笼。

- 天窗:天,天空,此指人身之上部。窗,屋上通风采光的洞口。指其功能开通头面孔窍诸病,犹如人身上部之窗户也。喉舌为声音之门户,呼吸之孔道。穴当其间,且能治耳目诸病。穴在侧颈部。

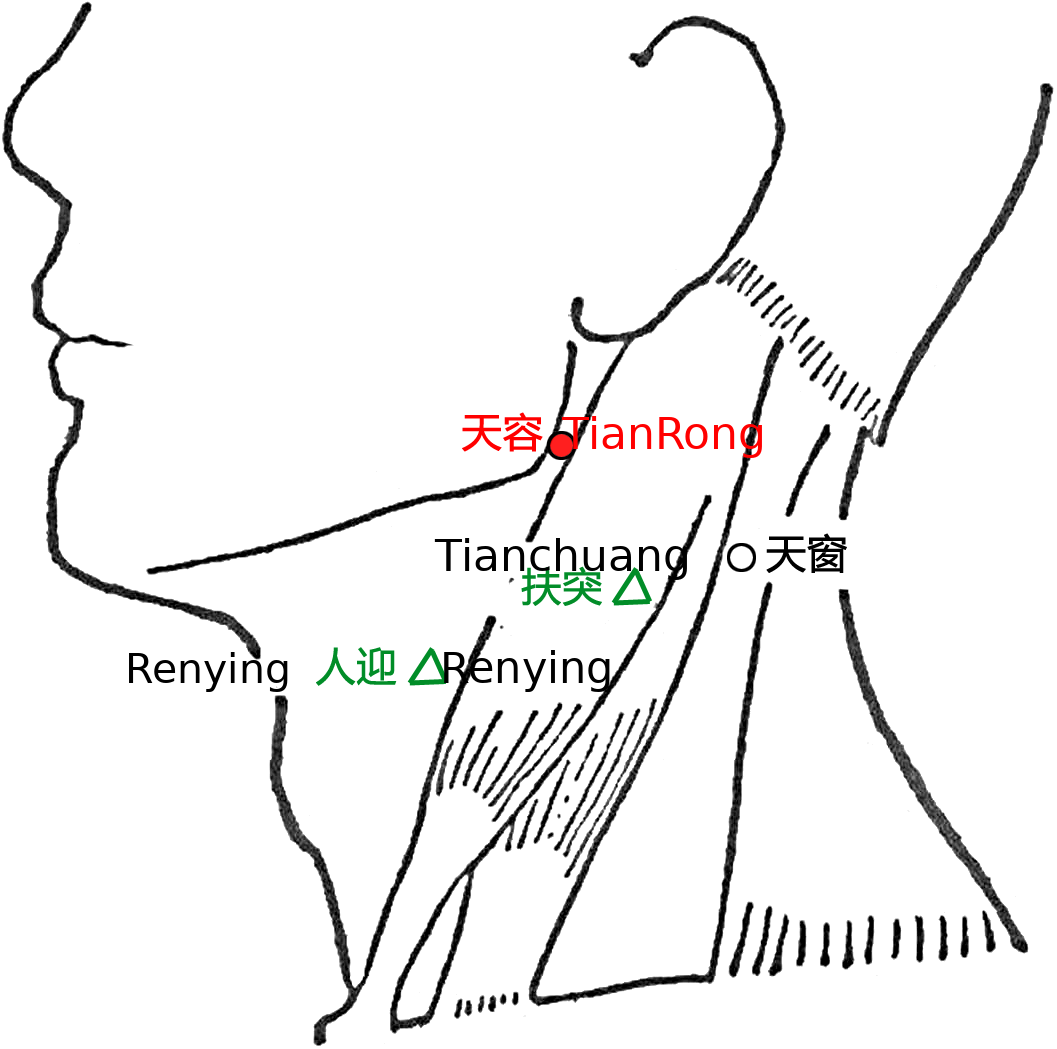

天容

-

图示

-

穴位

- 耳正下方,曲颊后。

- 耳下曲颊后。

- 针一寸,灸三壮。

-

功效

- 主喉痹寒热,咽中如梗,瘿颈项痈,不可回顾,不能言,胸痛,胸满不得息,呕逆吐沫,齿噤,耳聋耳鸣。

- 甲状腺肿,硬块;

-

备注

- 天容:天,天空,此指人身之上部。容,容貌,容体,防身之具亦名容。穴当扶持头容正直与防护头颈之处也。穴当侧颈,正为头容之扶持,与扶突可以互观。

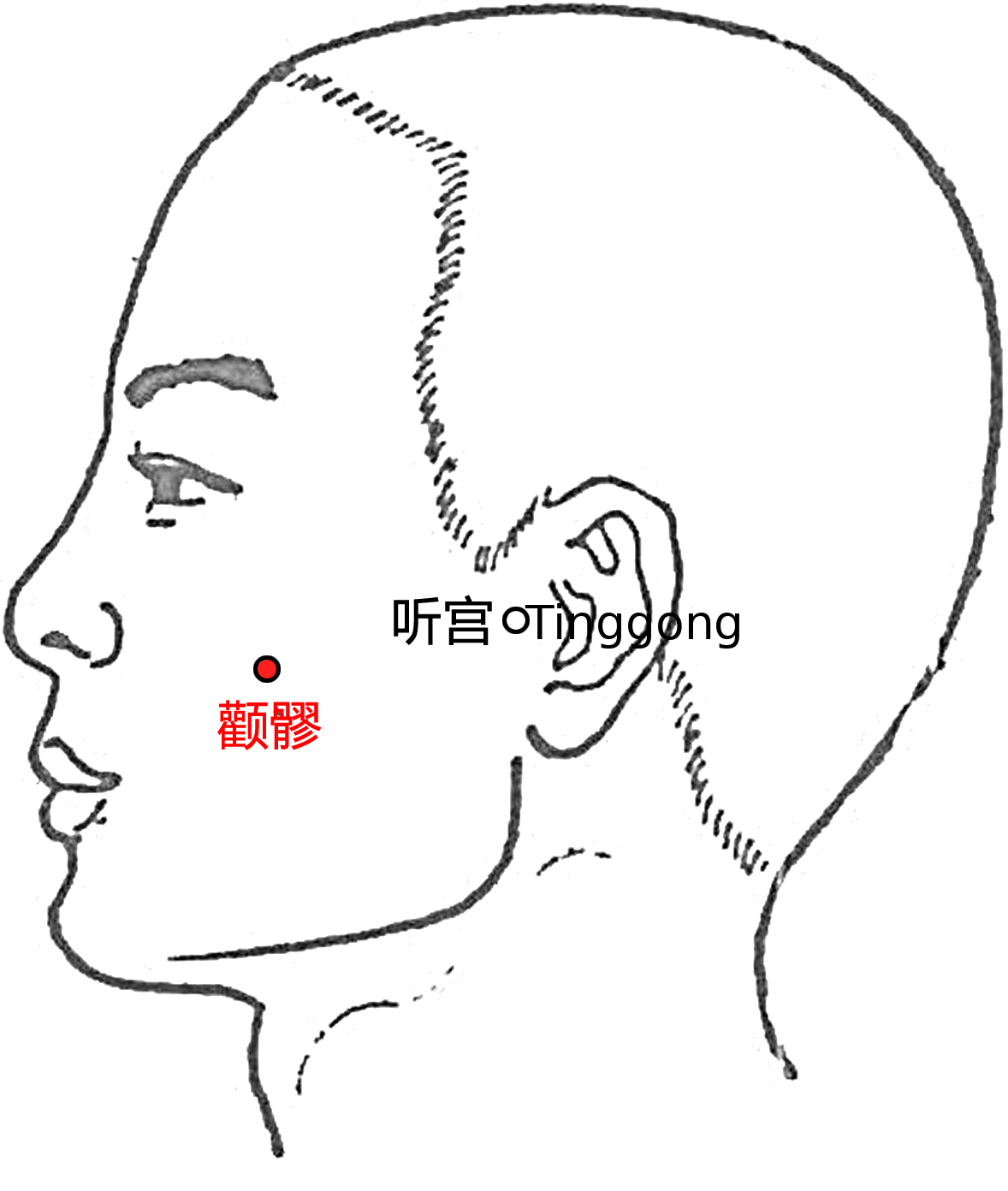

颧髎

-

图示

-

穴位

- 瞳子髎下三寸。面頄骨下廉锐骨端陷中。

- 《素注》针三分。

- 《铜人》针二分。

-

功效

- 主口喎,面赤目黄,眼瞤动不止,雜肿齿痛。

-

备注

- 手少��阳、太阳之会。

- 较少用。

- 颧髎:颧,颧骨。髎,亦作窌,窟也,深空之貌,是邻近骨部的缝隙。指其为颧部之深孔也。

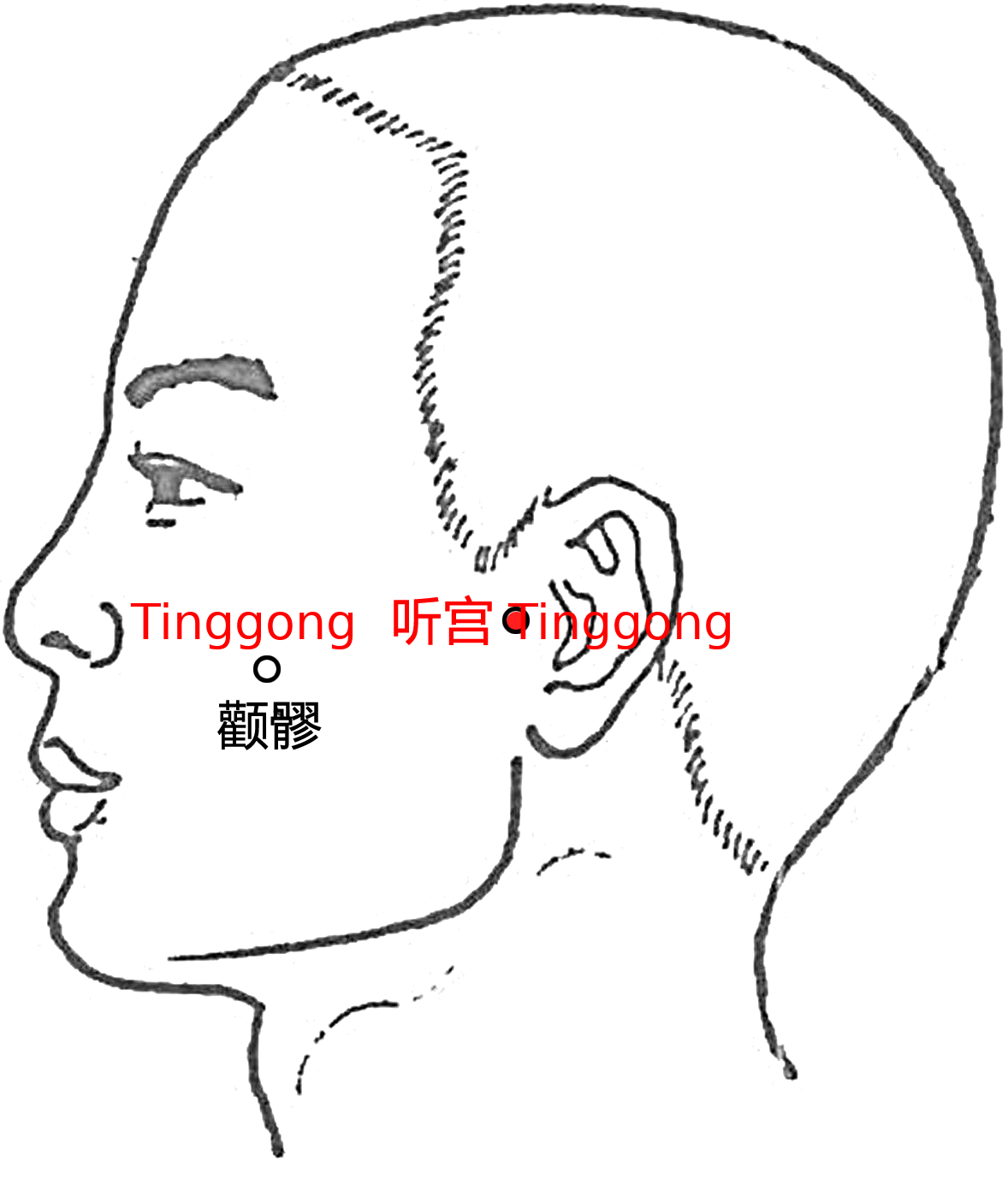

听宫

-

图示

-

穴位

- 耳屏前陷中(开口取穴)。

- 耳中珠子,大如赤小豆。

- 《铜人》针三分,灸三壮。

- 《明堂》针一分。

- 《甲乙》针三分。

-

功效

- 主失音,癫疾,心腹满,聤耳,耳聋如物填塞无闻,耳中嘈嘈憹憹蝉鸣。

- 耳内化脓,发炎,耳聋,耳鸣。

-

备注

- 一名多所闻。

- 手足少阳、手太阳三脉之会。

- 下针:直针,一寸,无所补泻。(病人嘴里会放个东西,以防闭口,留针 3-5 分钟)

- 耳屏前骨缝(张口可触),骨缝上中下分别为:耳门,听宫,听会。治疗:耳内化脓,发炎,耳聋,耳鸣。

- 三焦,小肠,胆经入耳。

- 听宫:听,指耳的功能。宫,王者之所居。穴在耳前,意为此乃管理听力的高贵之处。

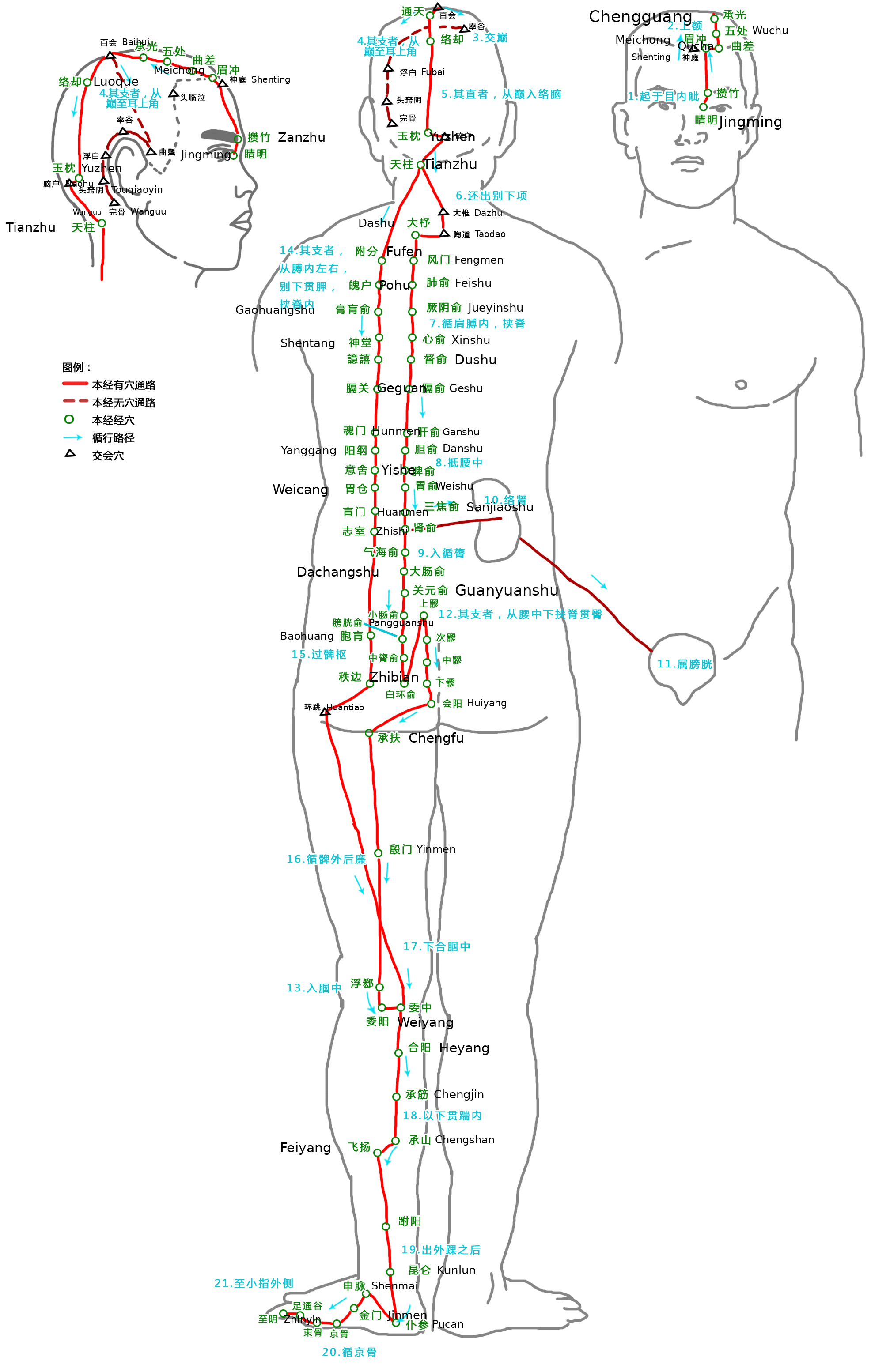

足太阳膀胱经

-

图示

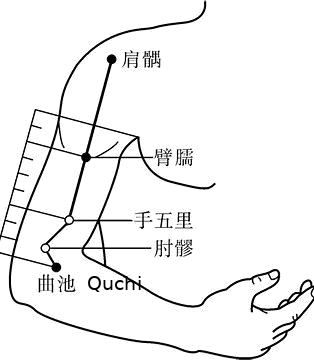

-

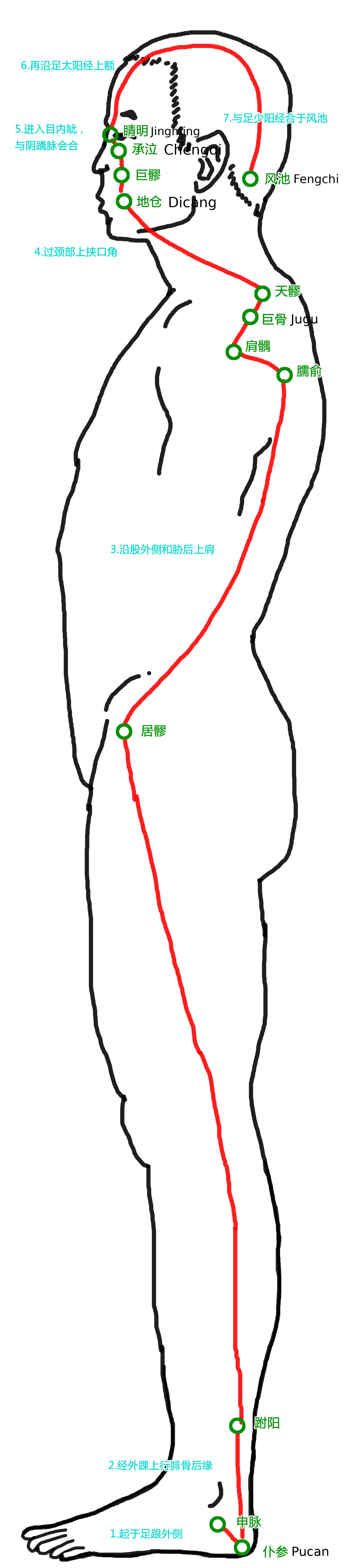

循行

- 脉起目内眦,上额交巅上;

- 其支者,从巅至耳上角;

- 其直行者,从巅入络脑,还出别下项,循肩膊内侠脊抵腰中,入循膂,络肾属膀胱;

- 其支别者,从腰中下贯臀,入腘中;

- 其支别者,从膊内左右别,下贯胛,侠脊内,过髀枢,循髀外后廉,下合腘中,以下贯腨内,出外踝之后,循京骨至小指外侧端。

-

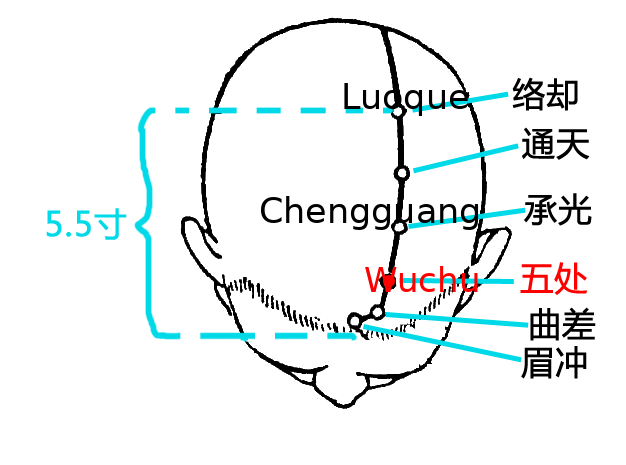

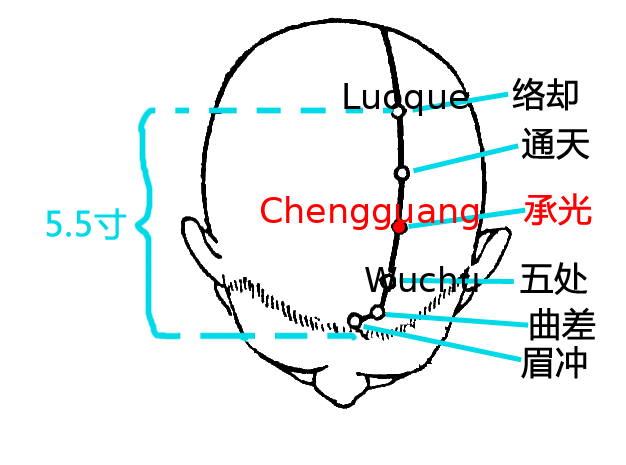

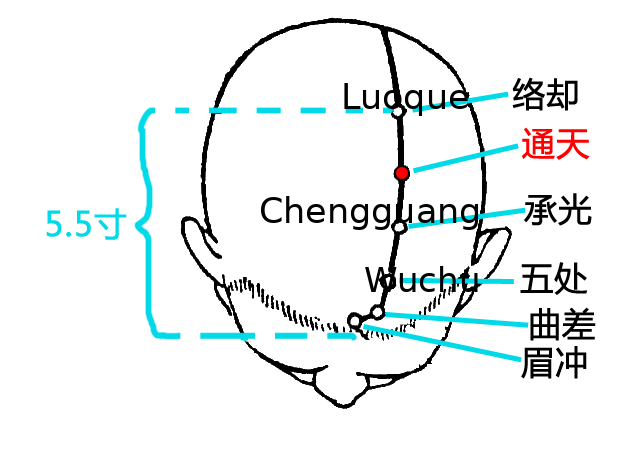

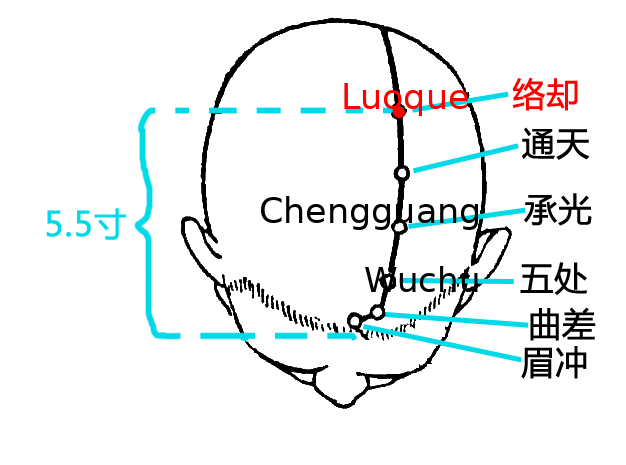

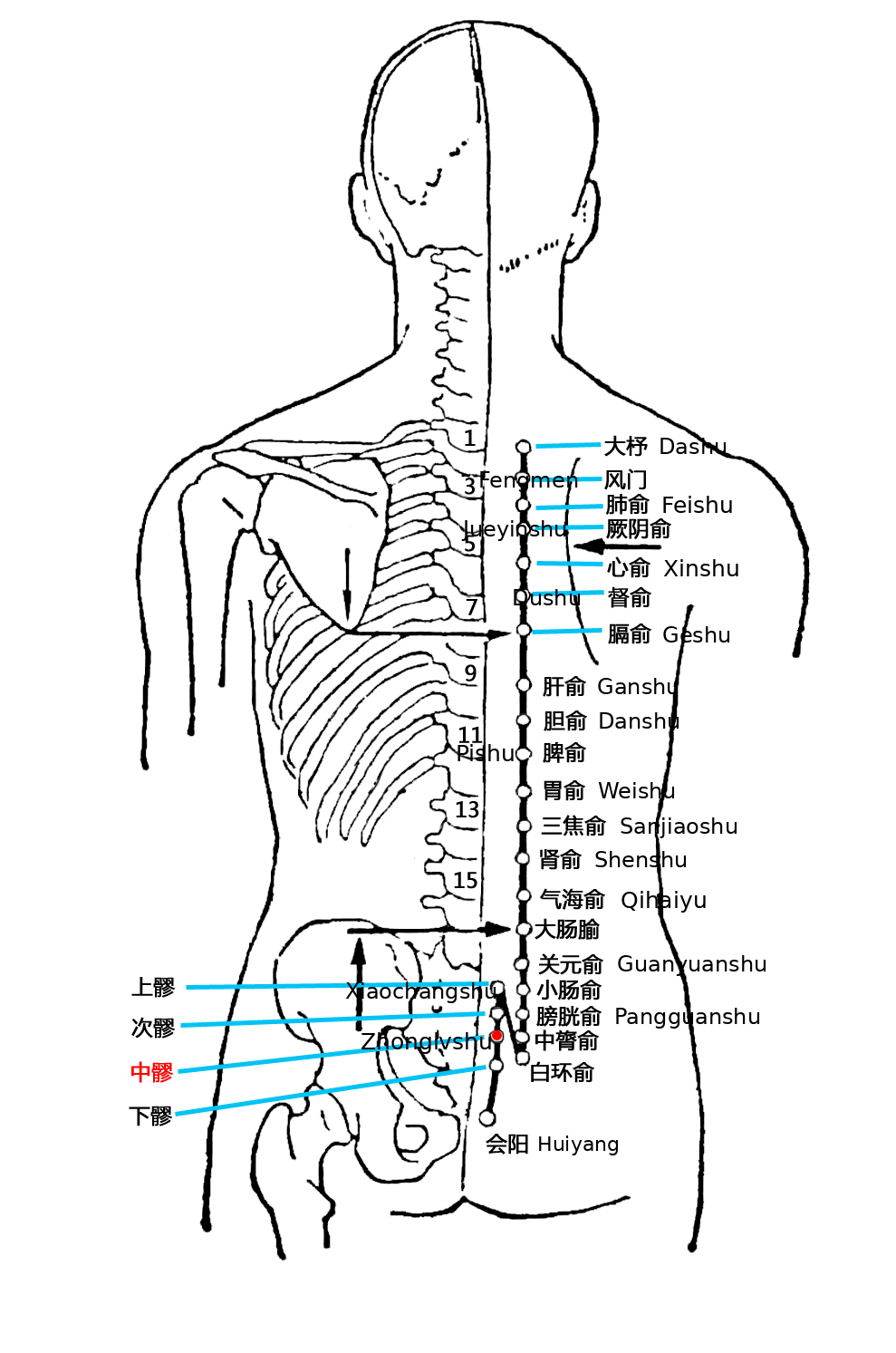

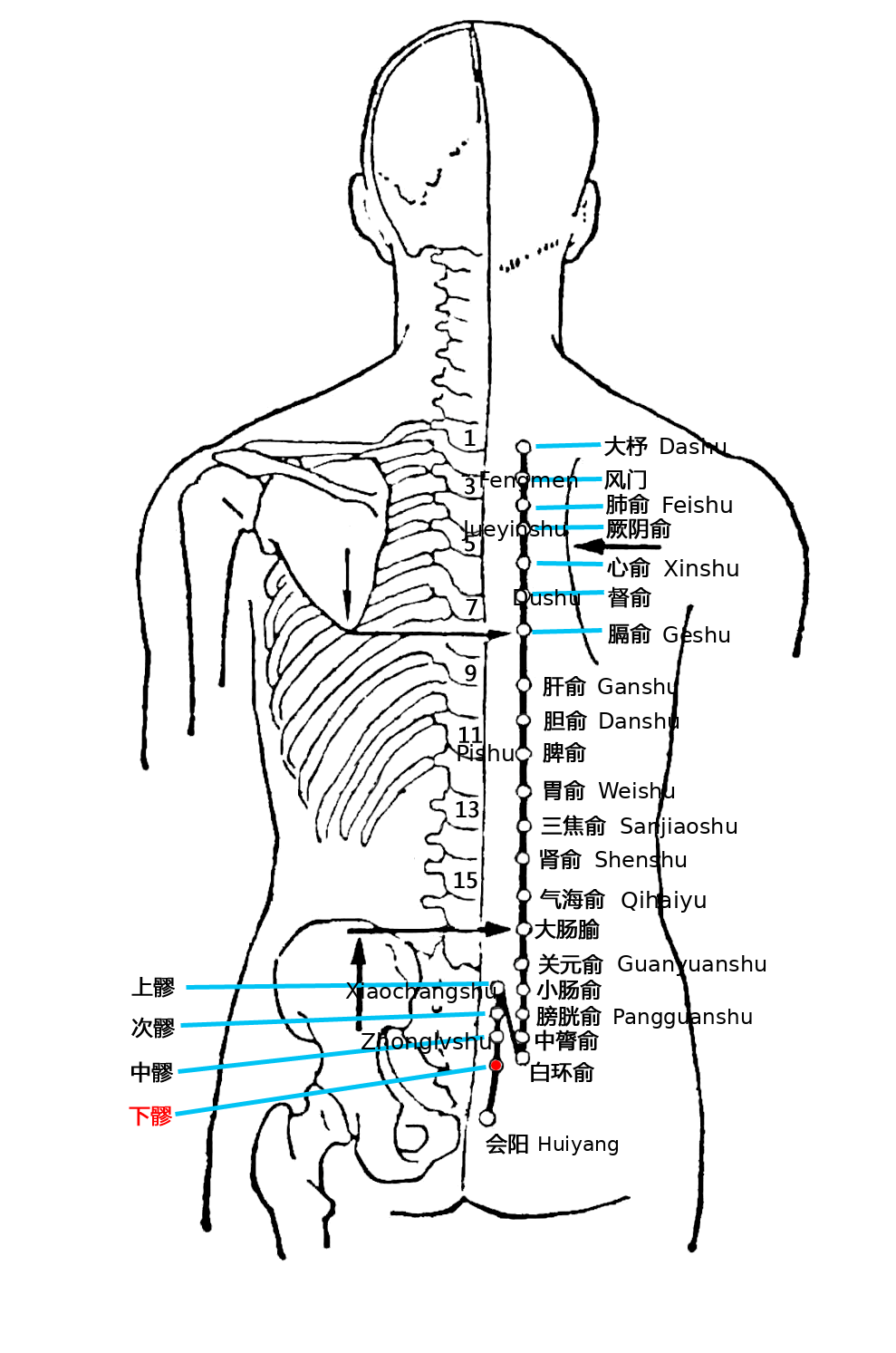

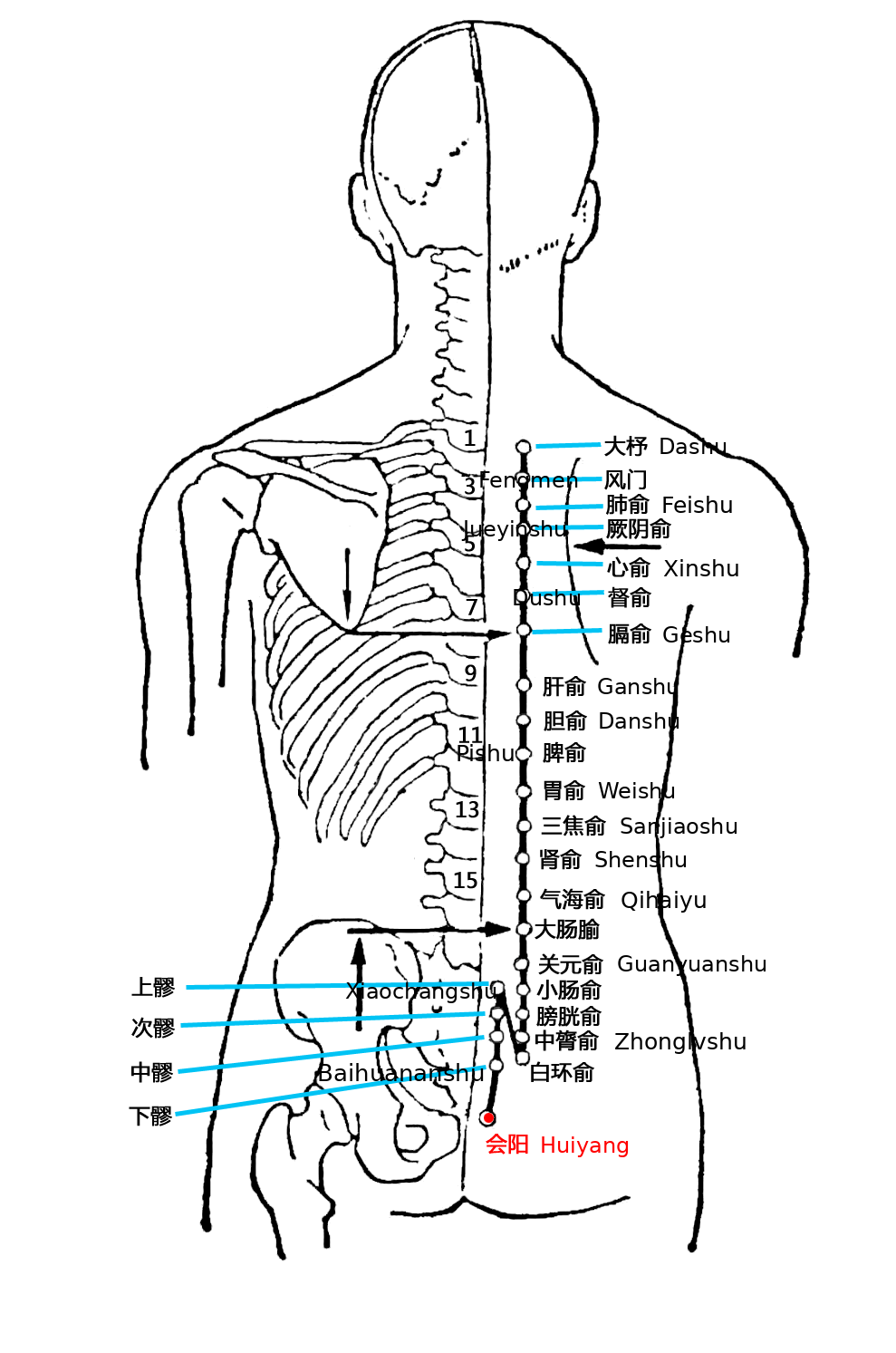

歌括

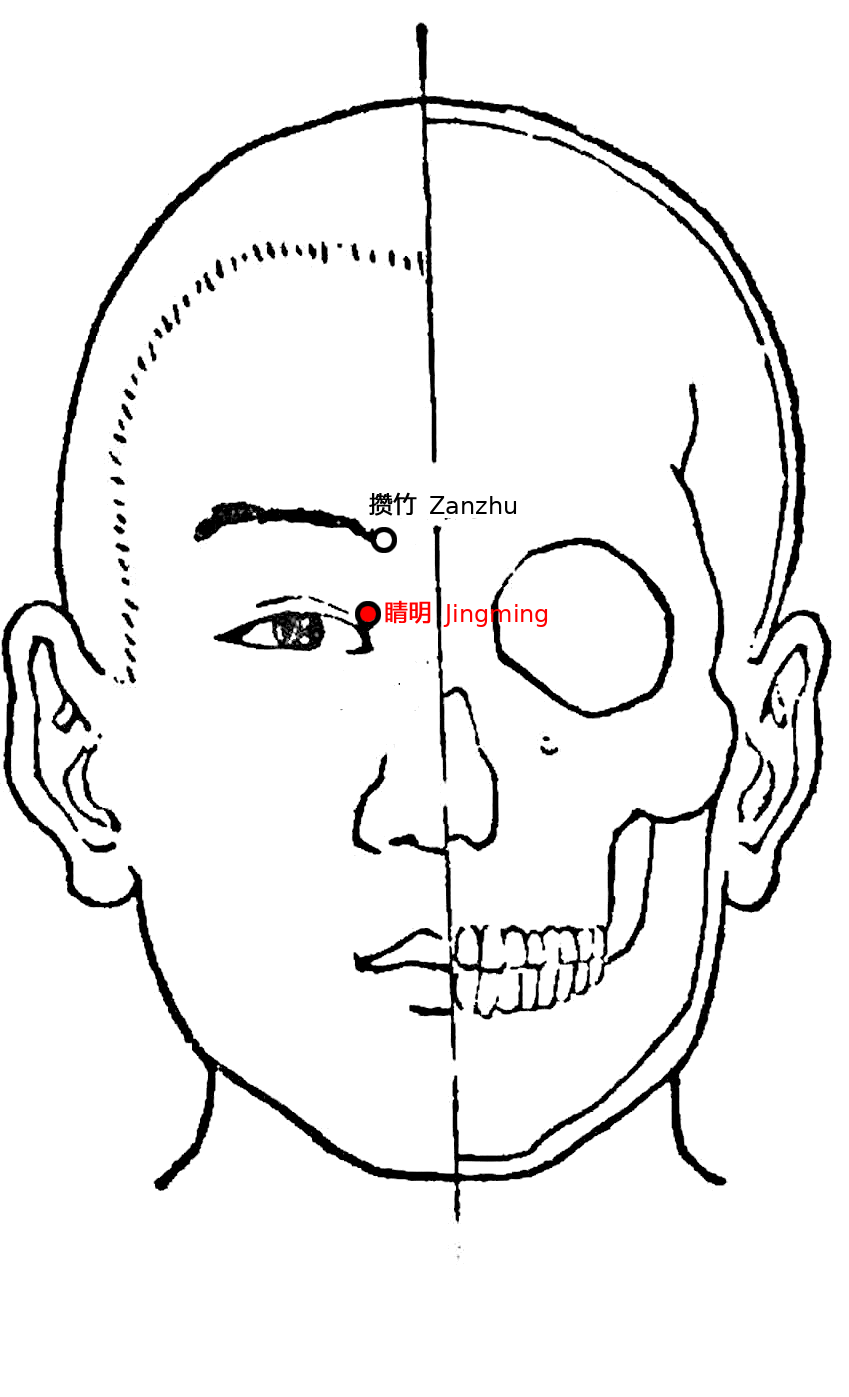

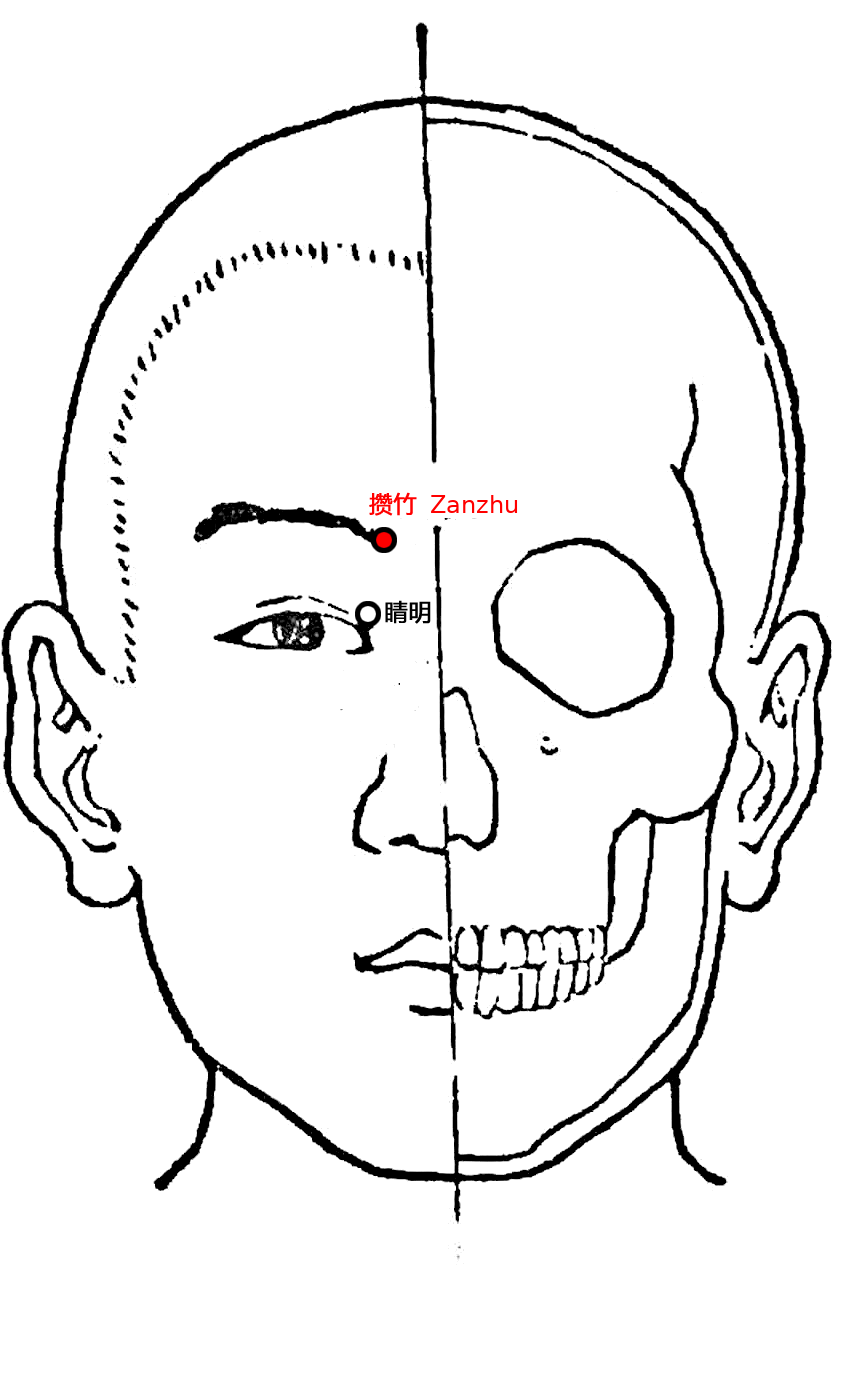

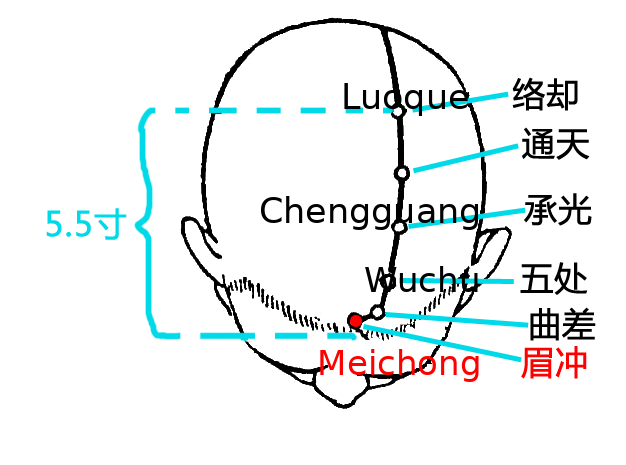

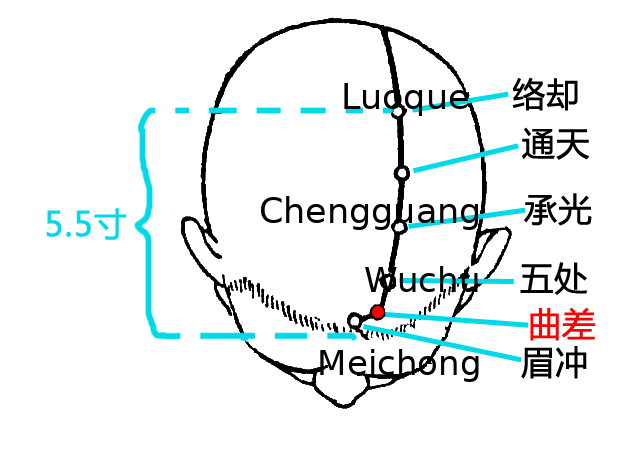

- 六十七穴足太阳,睛明目内红肉藏,

- 攒竹眉冲与曲差,五处上寸半承光,

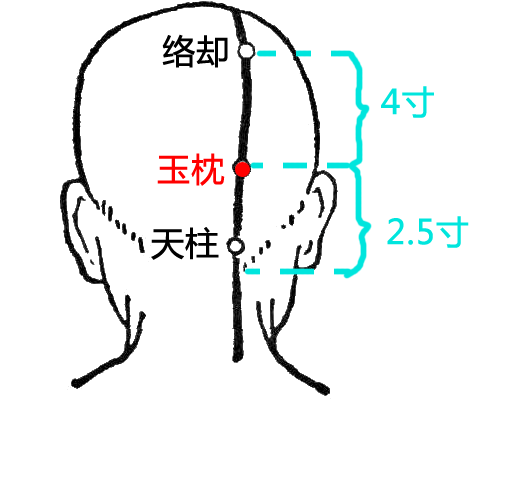

- 通天络却玉枕昂,

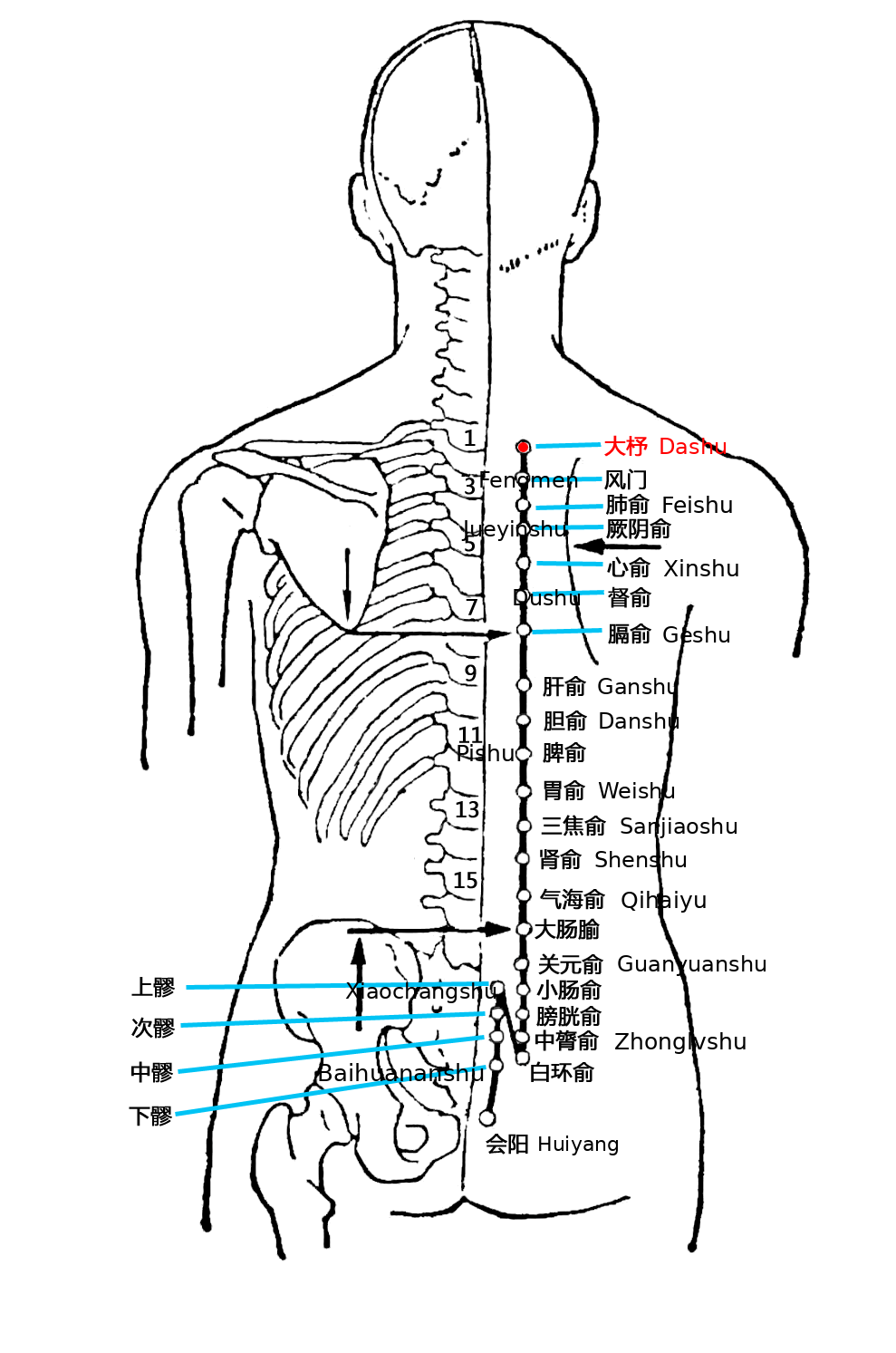

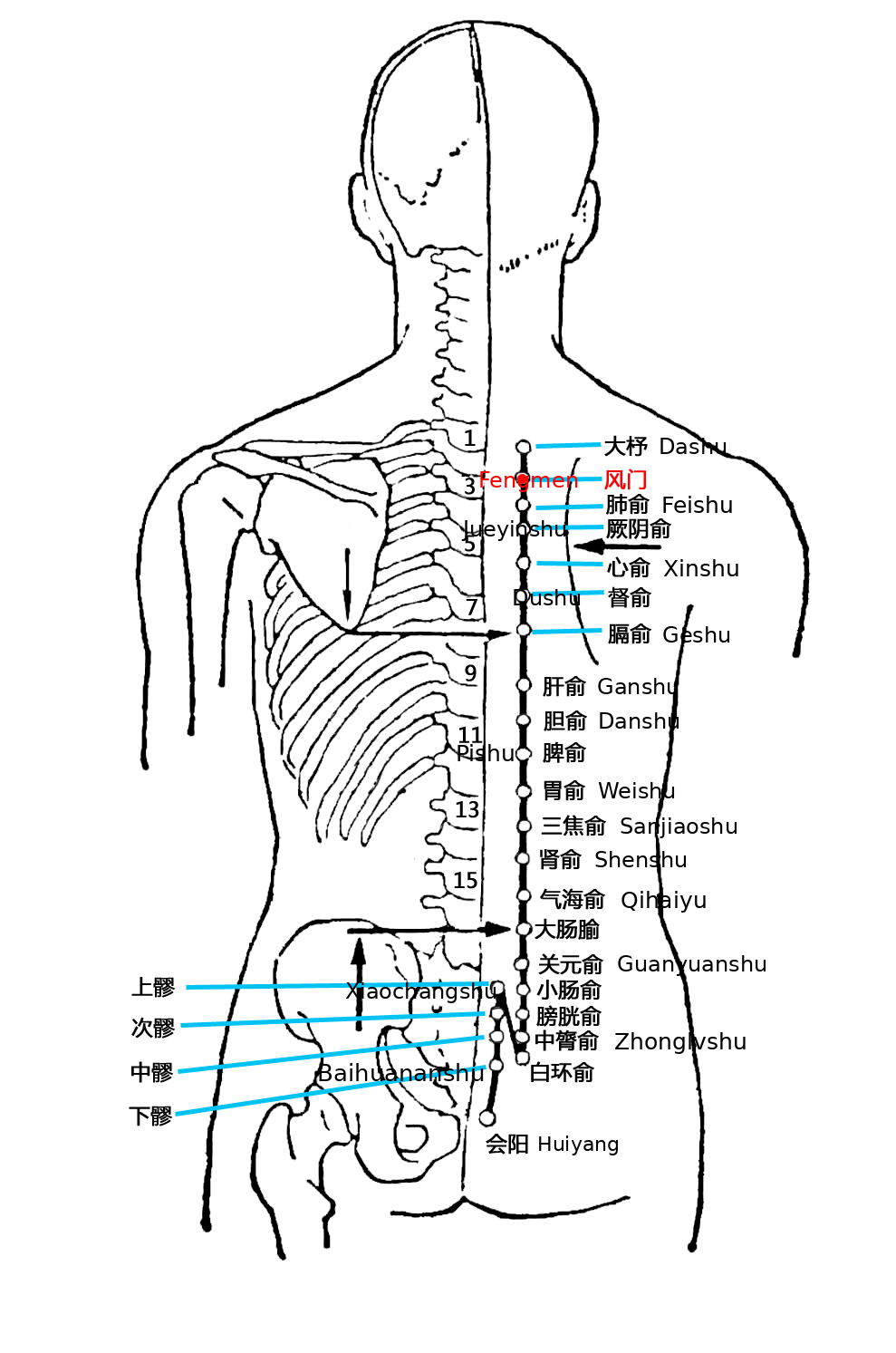

- 天柱后际大筋外,大杼背部第二行,

- 风门肺俞厥阴四,心俞督俞膈俞强,

- 肝胆脾胃俱挨次,三焦肾气海大肠,

- 关元小肠到膀胱,中膂白环仔细量,

- 自从大杼至白环,各各节外寸半长。

- 上髎次髎中复下,一空二空腰髁当,

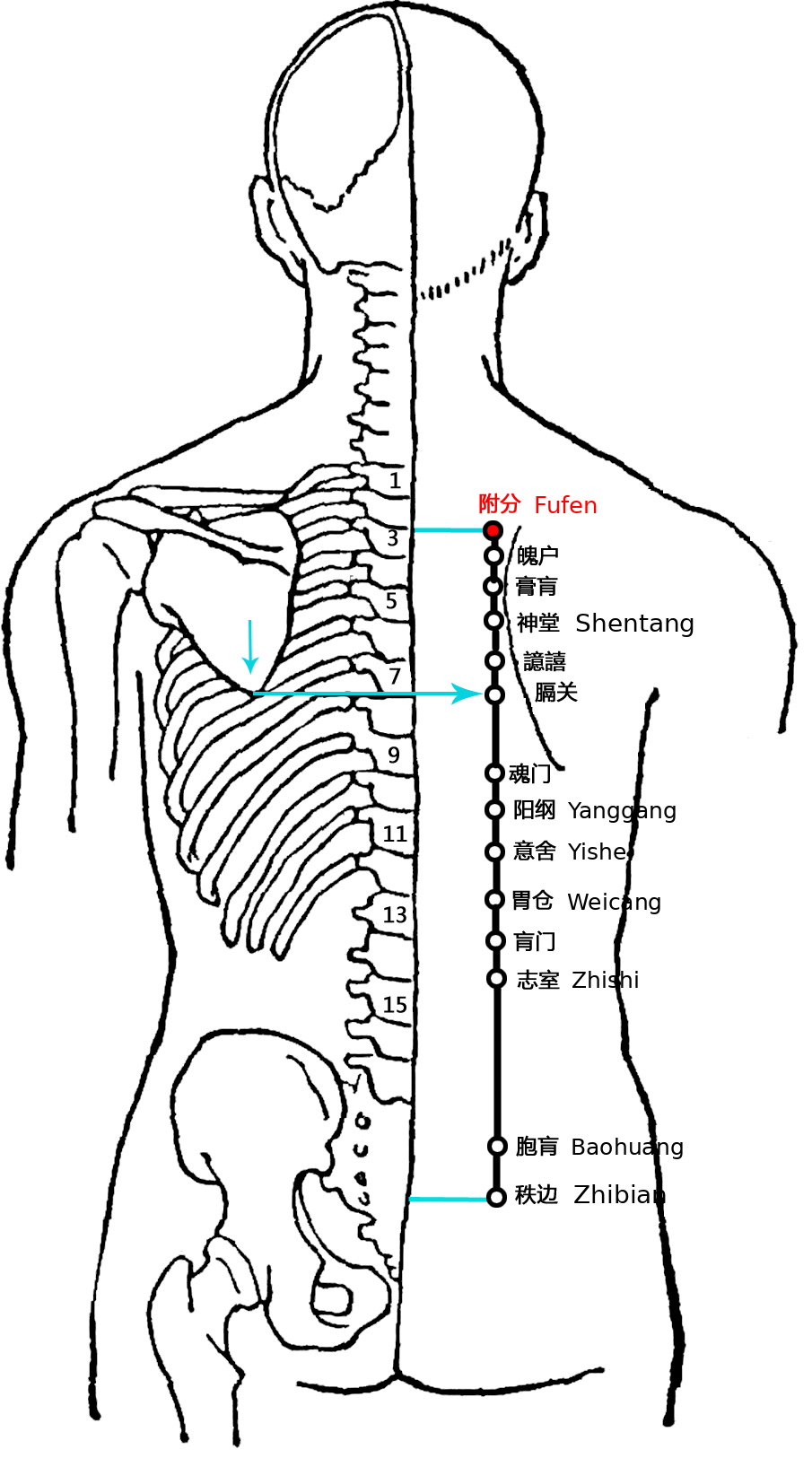

- 会阳阴尾骨外取,附分侠脊第三行,

- 魄户膏肓与神堂,

- 譩嘻膈关魂门九,阳纲意舍仍胃仓,

- 肓门志室胞肓续,二十椎下秩边场。

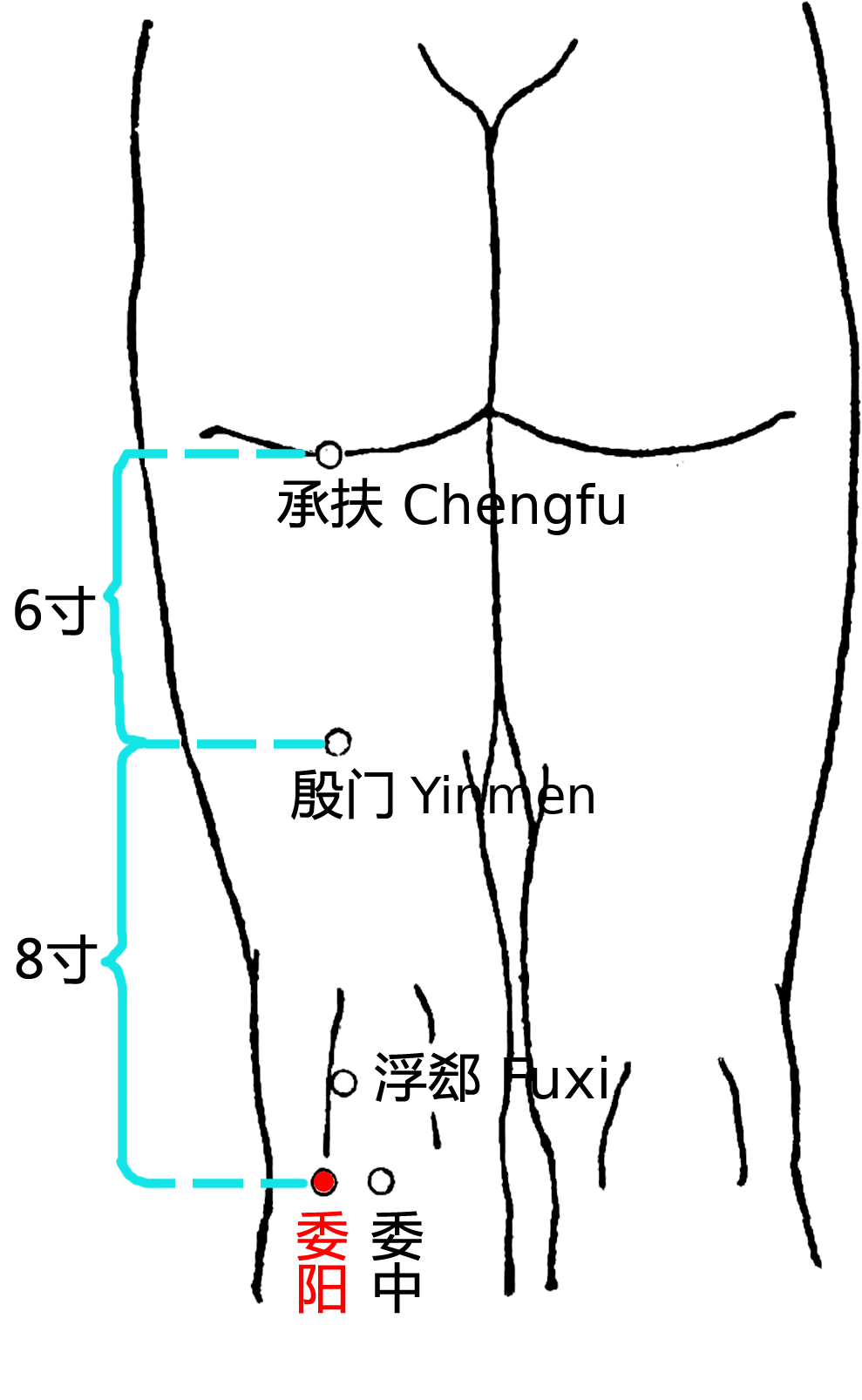

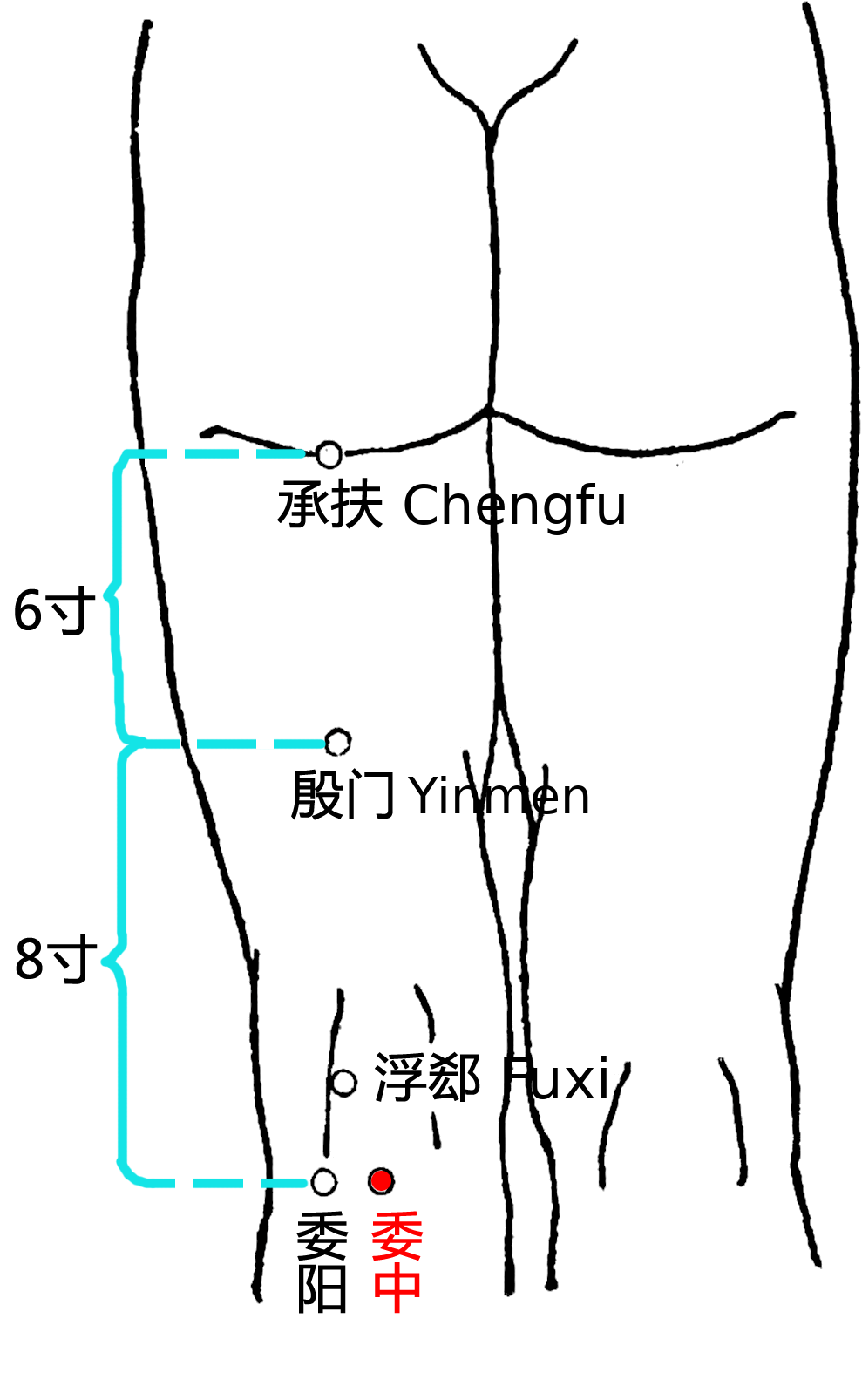

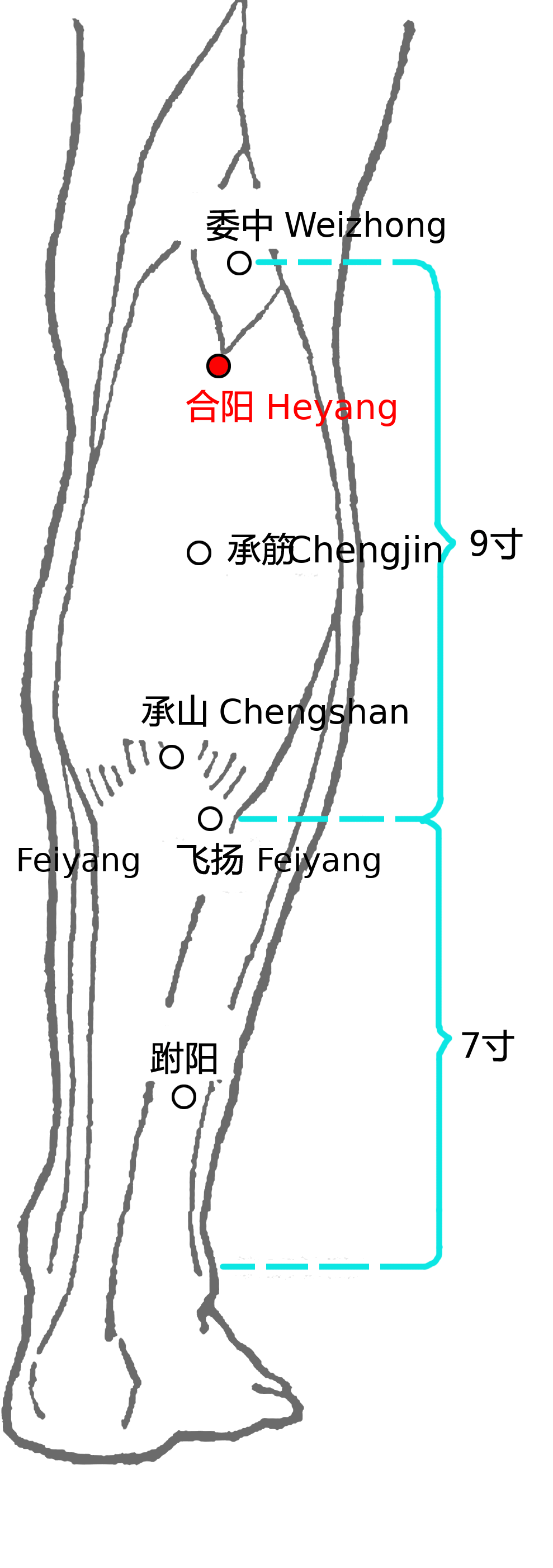

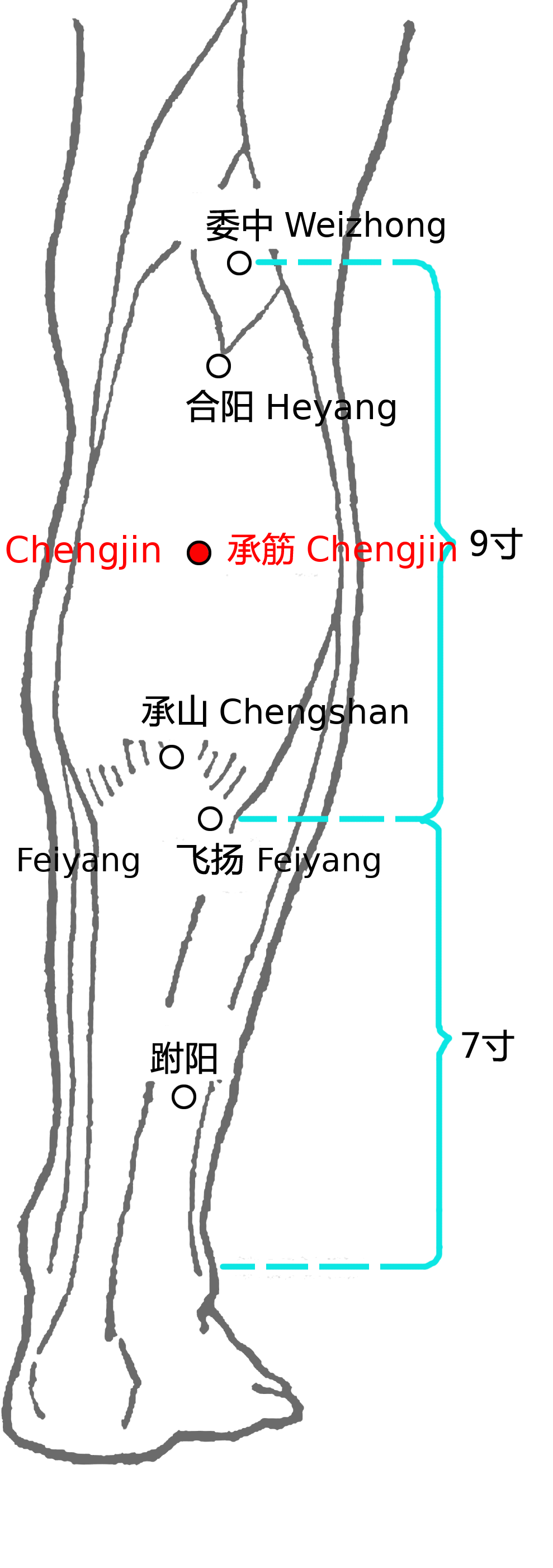

- 承扶臀横纹中央,殷门浮郄到委阳,

- 委中合阳承筋是,承山飞扬踝附阳,

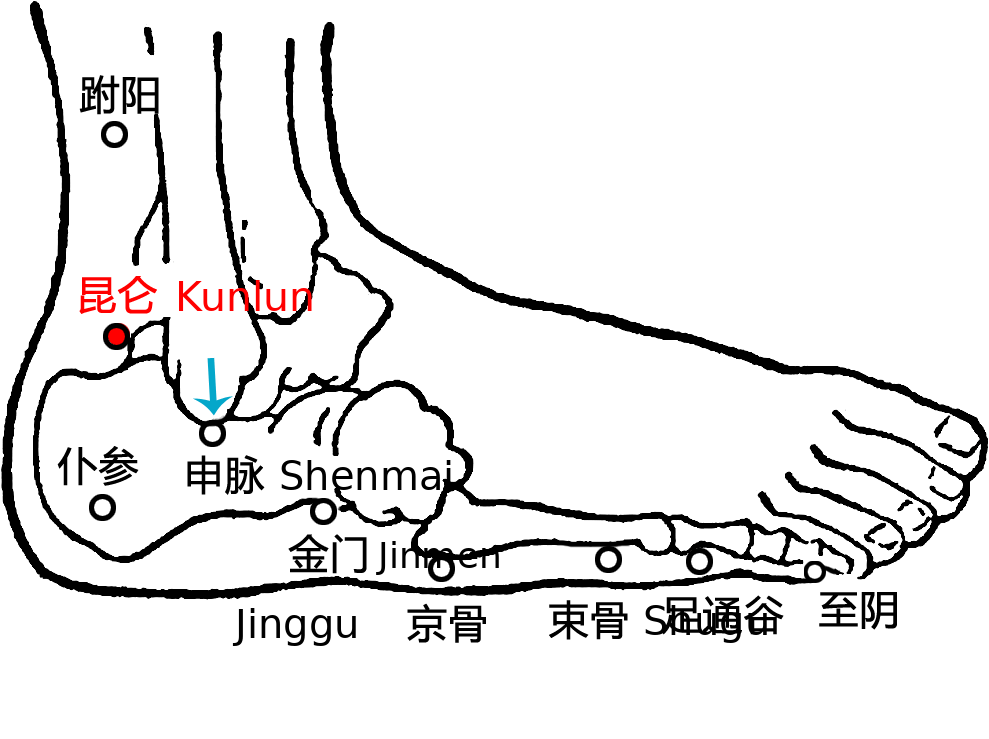

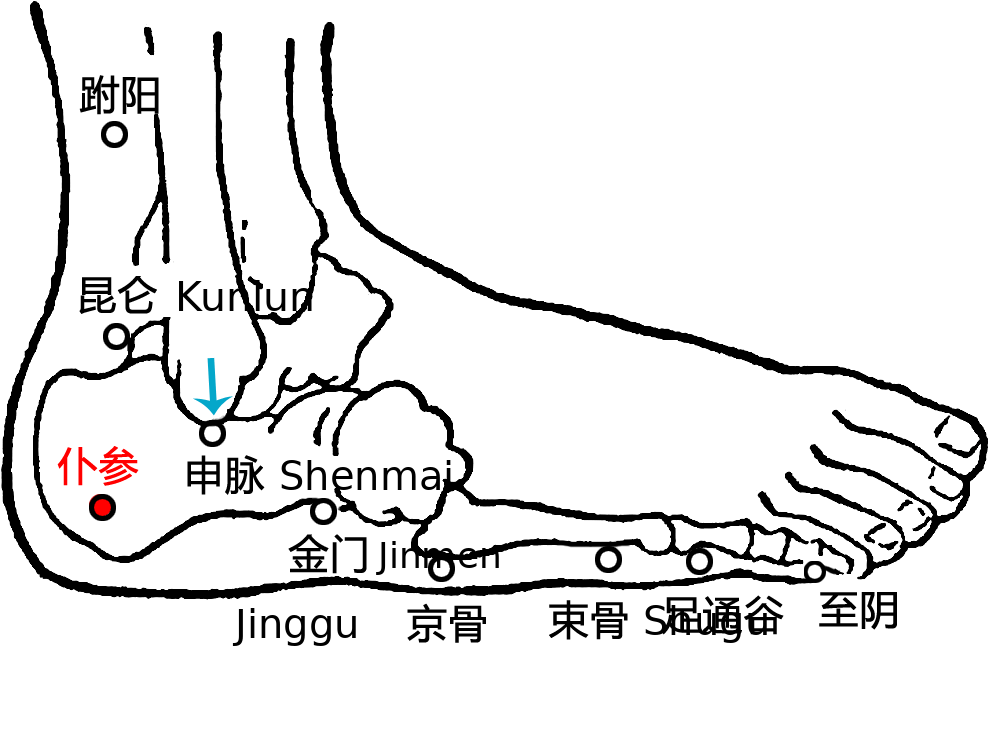

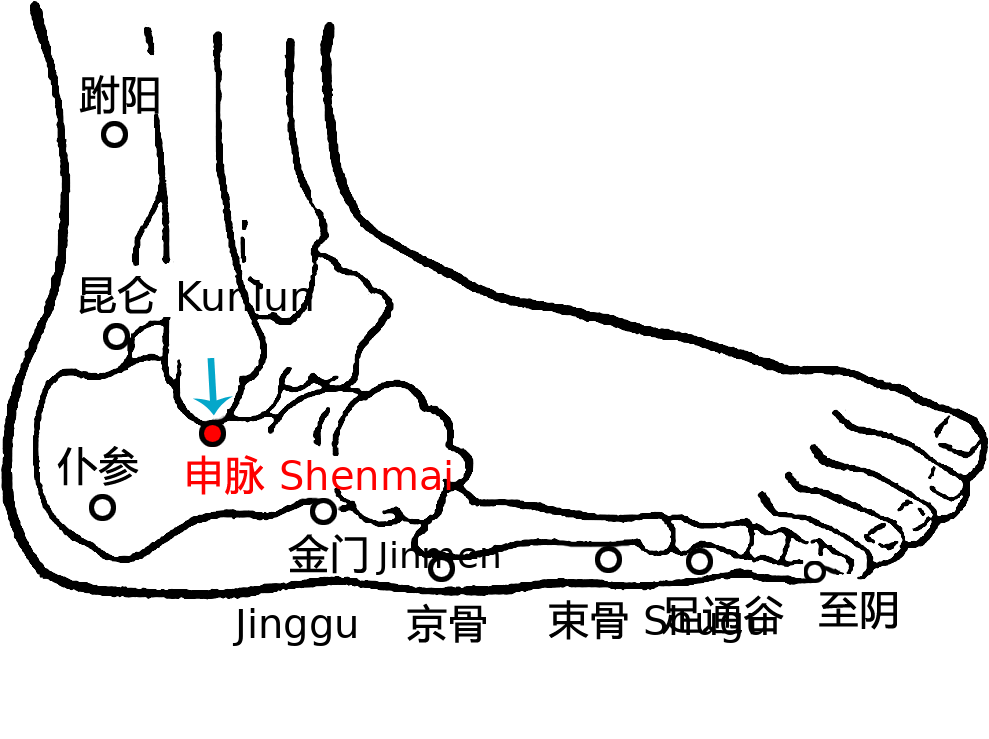

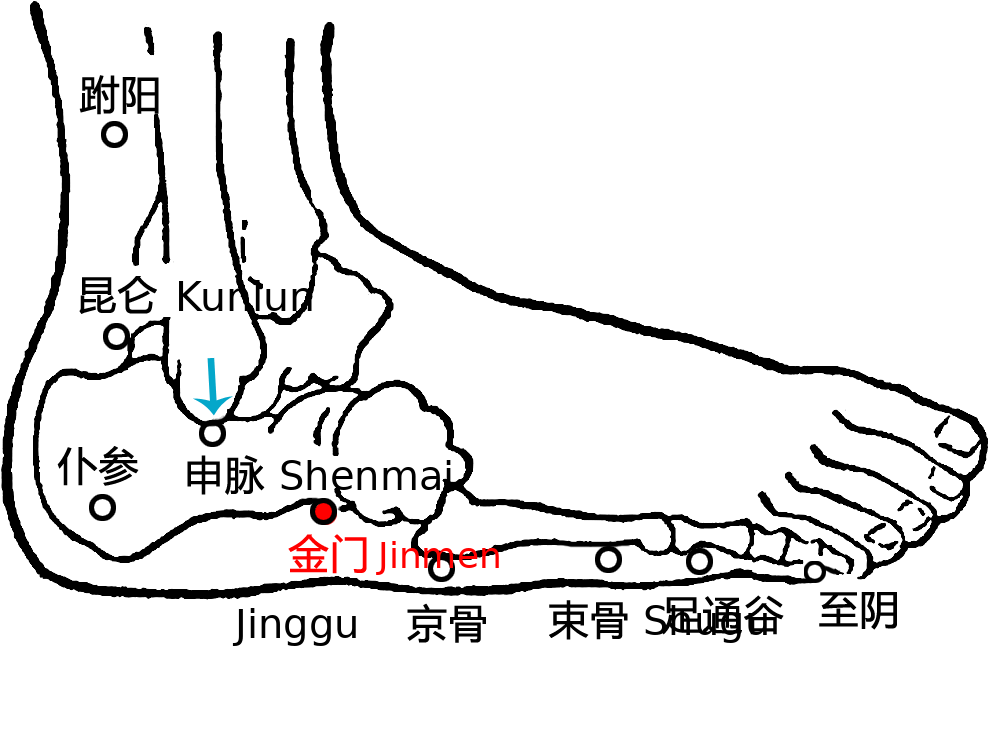

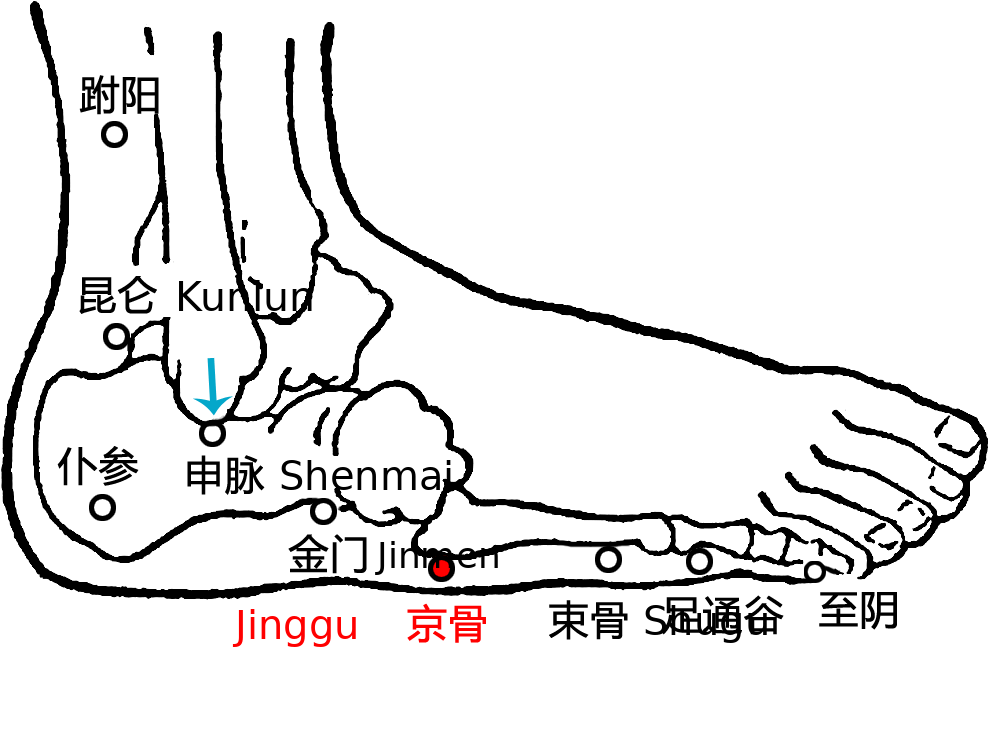

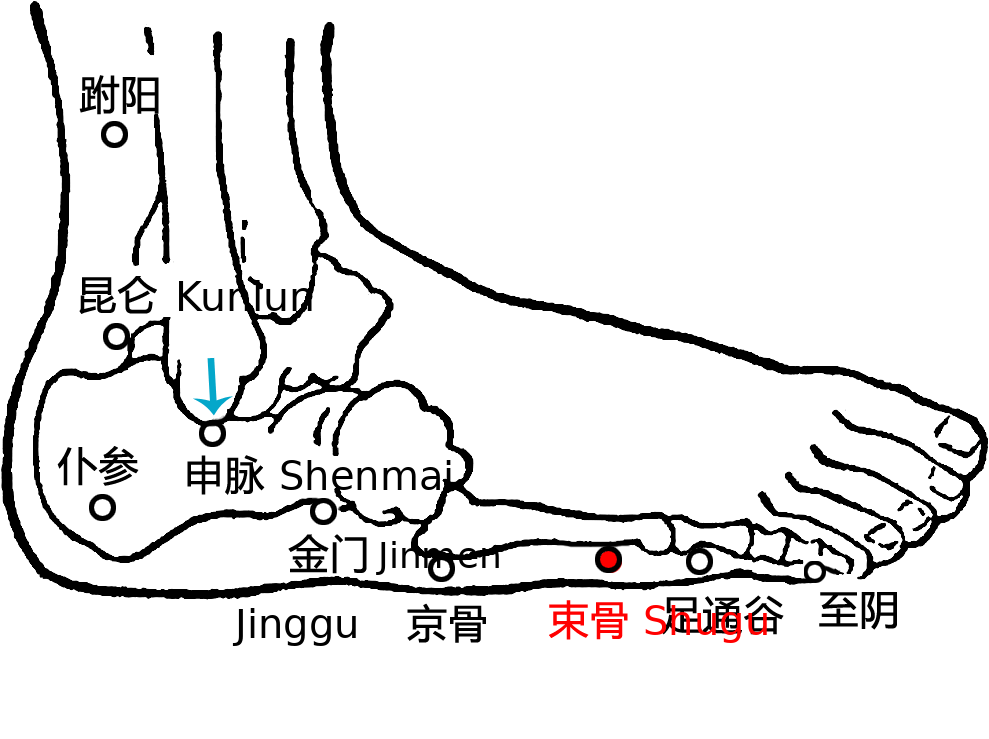

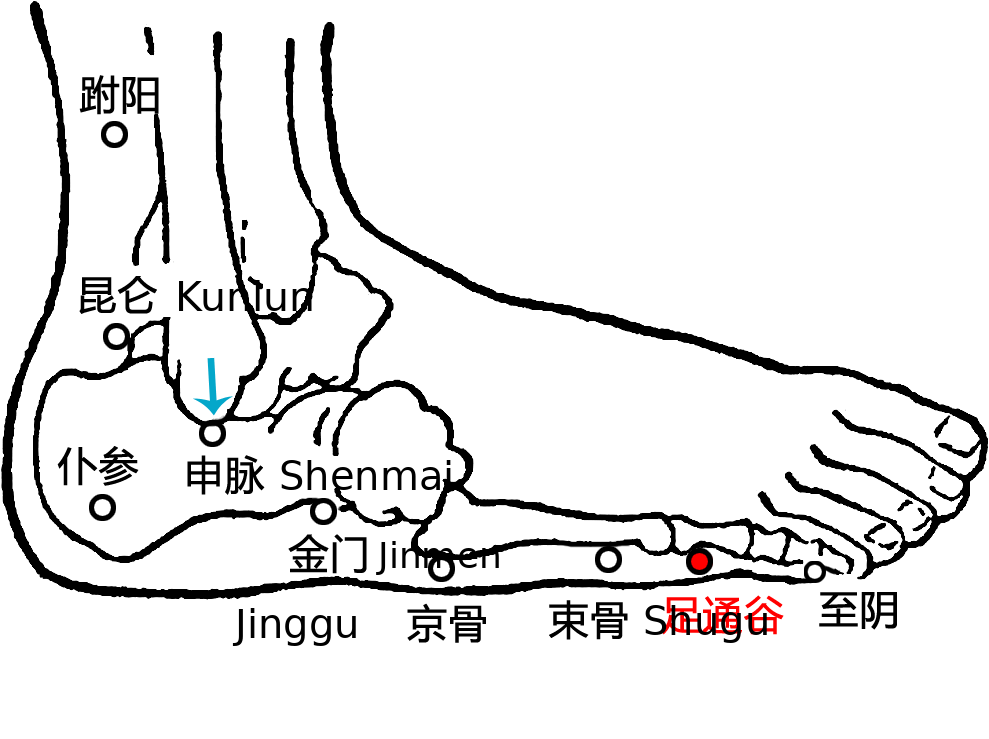

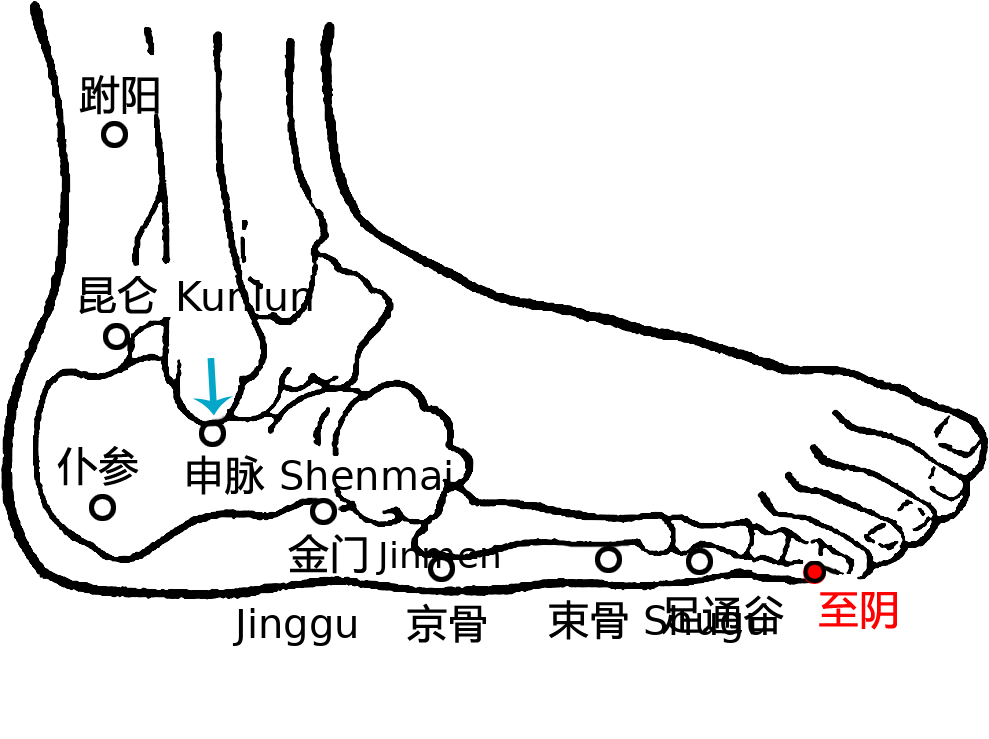

- 昆仑仆参连申脉,金门京骨束骨忙,

- 通谷至阴小指旁。

-

五俞歌

- 膀胱至阴井金母,荣水本穴为通谷,

- 束骨俞木子穴是,京骨原穴临骨突,

- 金门郗穴消炎处,昆仑经火踝筋度,

- 飞扬络穴辅承山,腘窝委中合土母。

-

备注

- 膀胱属水。

- 膀胱水源两种:

- 三焦油网渗透;

- 肾脏输尿管。肾水来自肺脏;

- 肾脏水残渣营养进入膀胱,(经小肠加热,顺肝经,三焦油网)入肝脏(水生木),水帮助肝脏代谢,代谢出的废物进入胆(胆汁类似于肝脏的大便)。(第二次汽化,二锅头)

- 膀胱中第二次汽化后剩余的水,经小便液化排出。

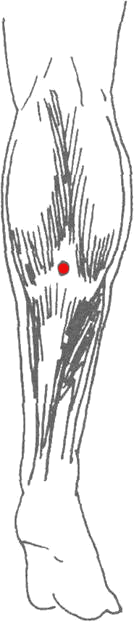

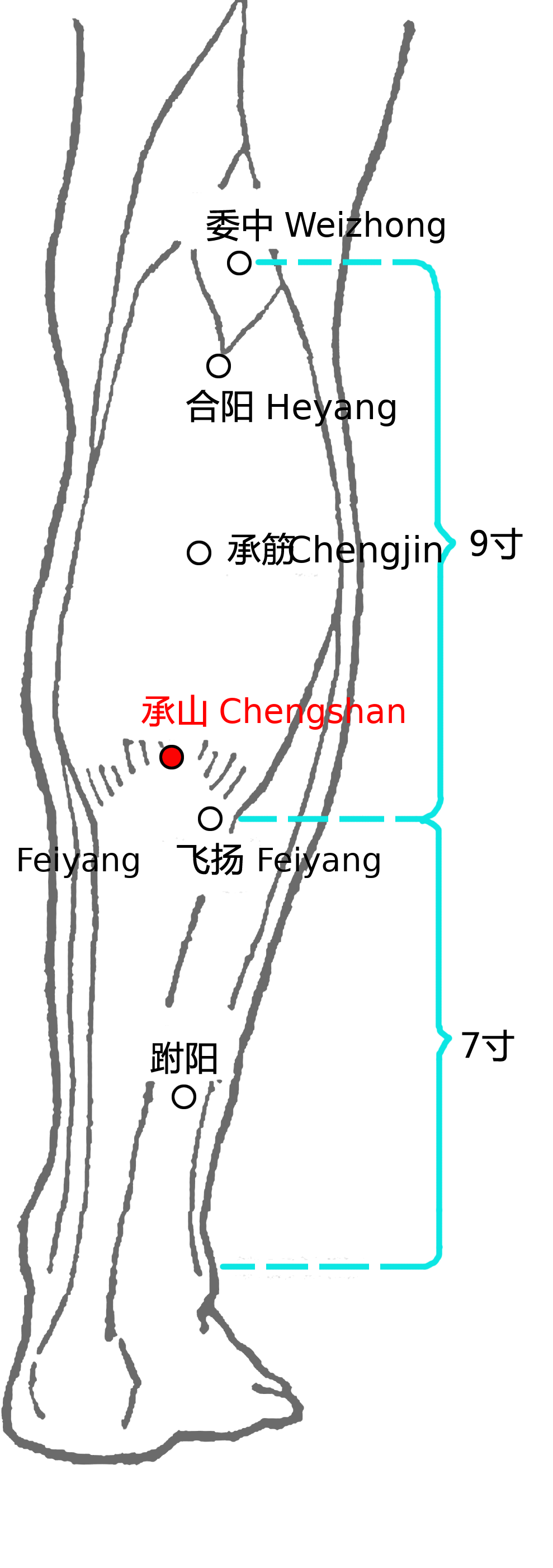

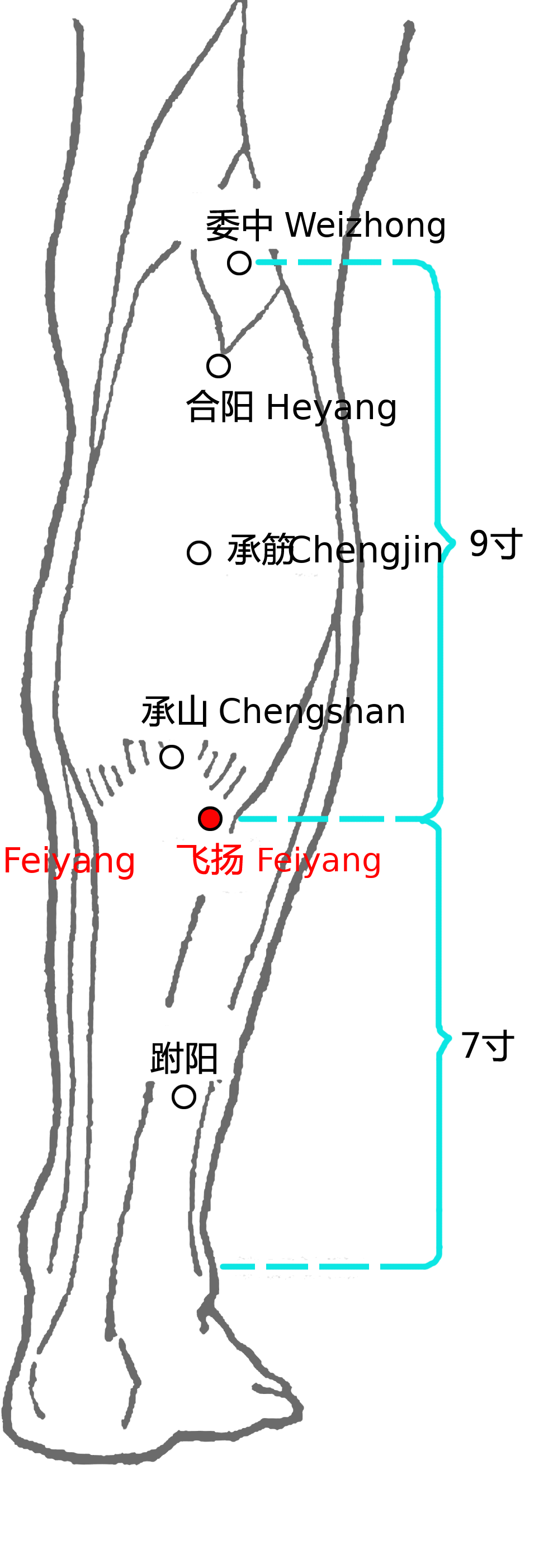

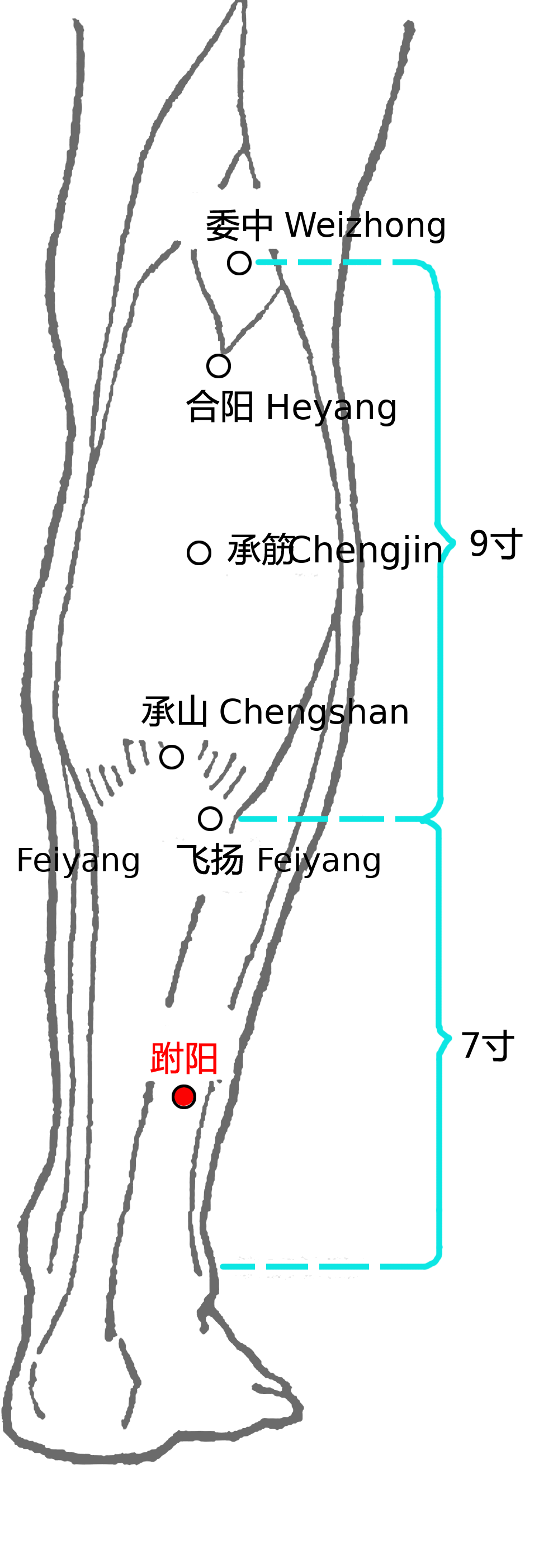

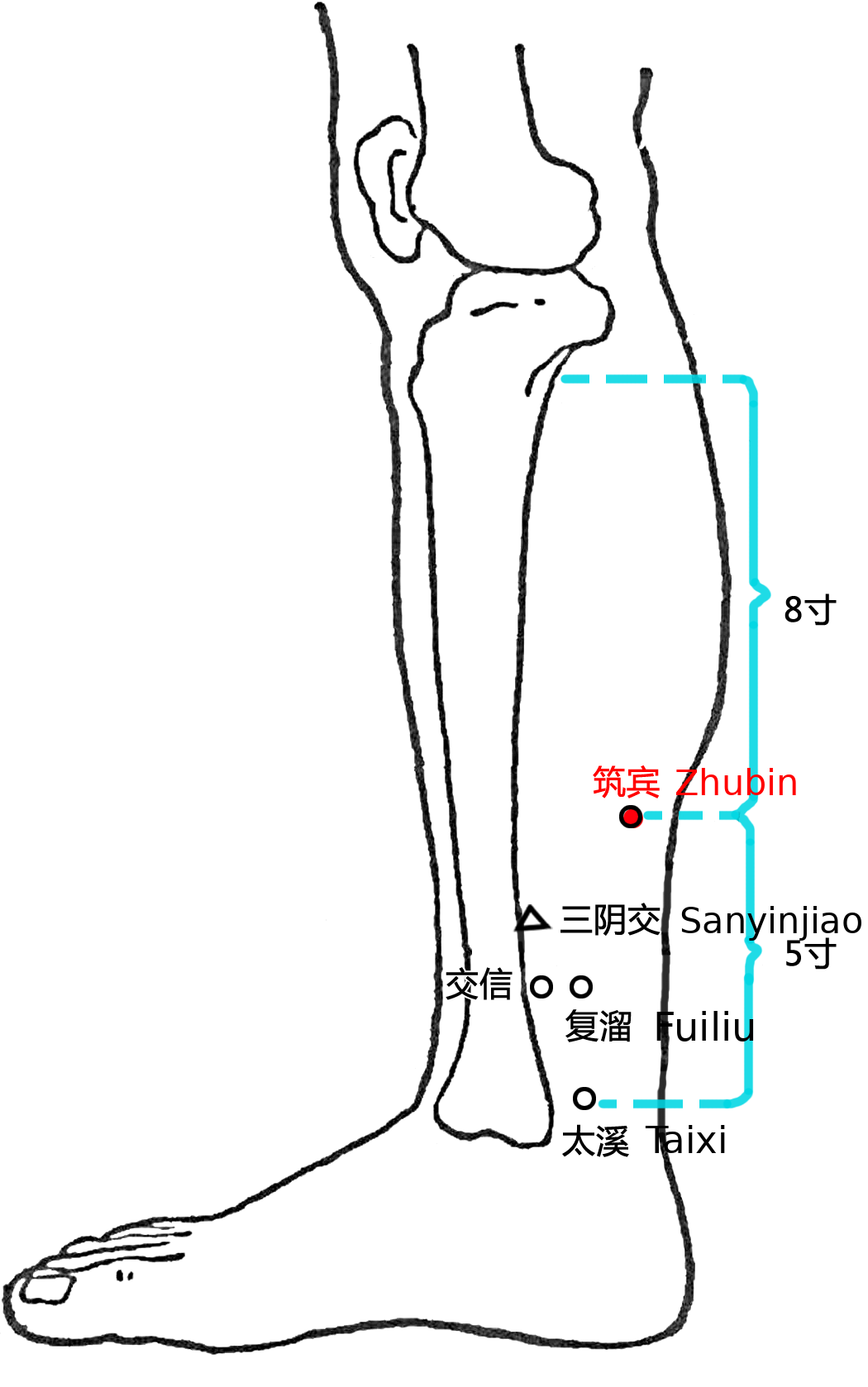

- 水在膀胱中成气态(由于有小肠的热),膀胱如热气球处于向上升的状态,虽储水而不觉重(正常人不会感觉膀胱很重)。排小便时膀胱内上升的蒸汽还有助于括约肌收缩。